学年高中地理第4章环境污染与防治章末检测中图版选修6.docx

《学年高中地理第4章环境污染与防治章末检测中图版选修6.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高中地理第4章环境污染与防治章末检测中图版选修6.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年高中地理第4章环境污染与防治章末检测中图版选修6

第4章环境污染与防治

章末检测

(时间:

60分钟 满分:

100分)

一、选择题(每小题2.5分,共50分)

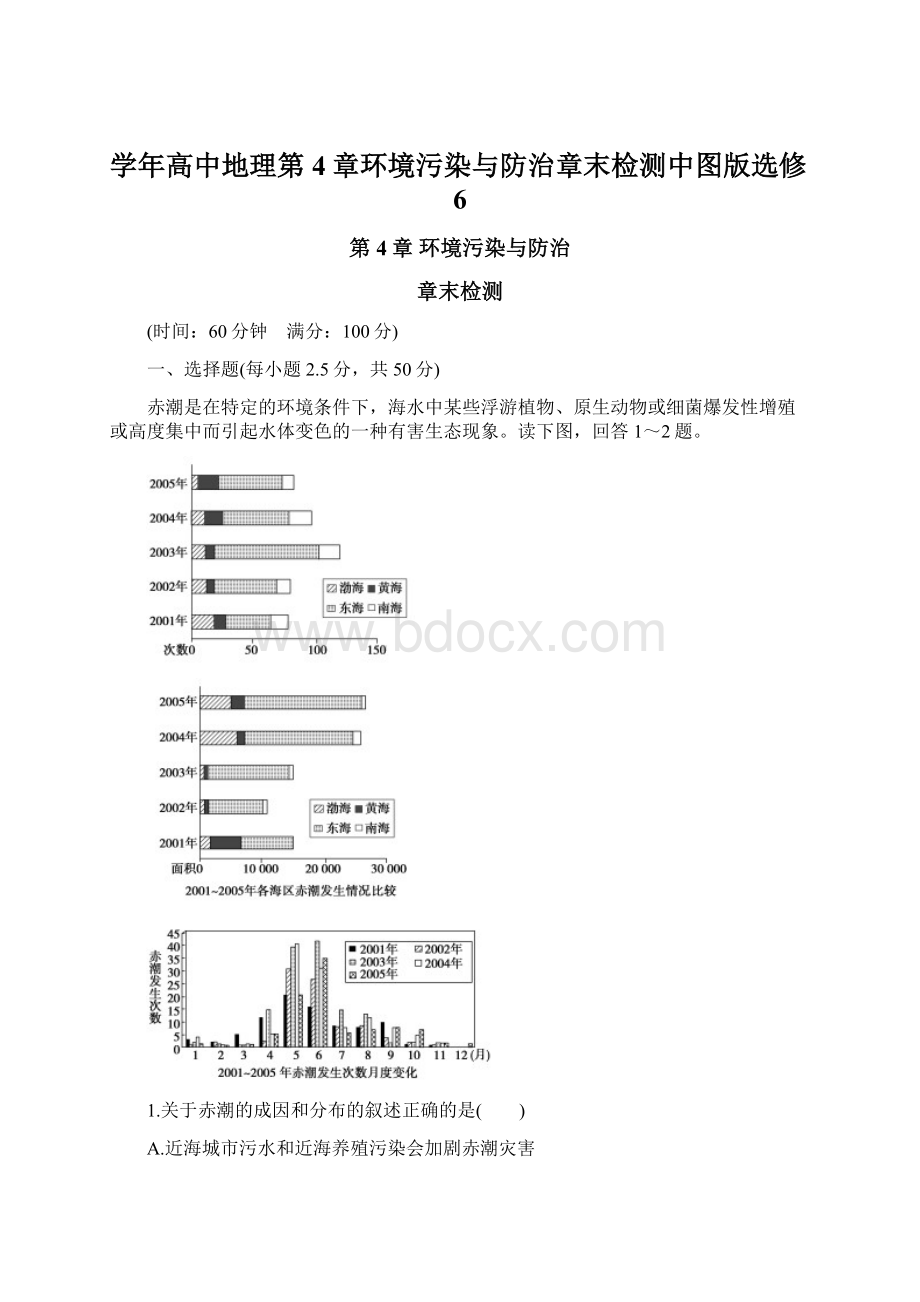

赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度集中而引起水体变色的一种有害生态现象。

读下图,回答1~2题。

1.关于赤潮的成因和分布的叙述正确的是( )

A.近海城市污水和近海养殖污染会加剧赤潮灾害

B.全球气候变暖有助于减轻赤潮灾害

C.全年皆有,1~3月多发

D.我国各海区中较为封闭的渤海发生最多

2.关于赤潮的危害和治理的叙述正确的是( )

①赤潮会破坏海洋渔业和水产资源 ②赤潮对人类健康没有危害 ③应该使用遥感技术加强赤潮监测和预报

④沿海地区应该禁止海水养殖,防止海水富营养化

A.①③B.②③C.①④D.②④

答案 1.A 2.A

解析 第1题,近海城市污水和近海养殖污染会导致水体富营养化,从而引发赤潮;全球气候变暖利于赤潮的发生;从图中可以看出赤潮多发生于5、6月份,东海为我国赤潮发生最多的海域。

第2题,人类食用被赤潮污染的海产品,可能引起疾病甚至导致死亡;为防止海水富营养化,沿海地区应该合理进行海水养殖,而不是禁止。

研究结果发现,北极熊尤其在欧洲北极圈地区活动的北极熊脂肪中含有大量的化学物质。

尤其是一种叫PCB(多氯化联二苯)的化学物质对北极熊的危害最大,这种物质不容易降解,而且飘浮在空气和水中,极易被动物吸收积存在体内。

结合所学知识,完成3~4题。

3.北极熊脂肪中含有大量PCB主要是________的结果( )

A.海洋污染

B.海平面上升

C.海水富营养化

D.过度捕捞

4.PCB主要来自( )

A.工业生产B.农业生产

C.城市垃圾D.冷却水

答案 3.A 4.A

解析 第3题,北极熊位于北极地区食物链金字塔的顶端,海洋污染物可以通过食物链在北极熊体内富集。

第4题,农业生产污染海洋的主要物质是化肥和农药;城市垃圾种类较多,大部分可降解回收;冷却水是热污染。

废油排入海洋形成油膜浮在海面,抑制海水的蒸发,使海面空气变得干燥。

同时又减少了海面潜热的转移,导致海水温度日变化、年变化加大,使海洋调节气温的作用减弱,产生“海洋沙漠化效应”。

据此回答5~6题。

5.产生“海洋沙漠化效应”污染物的主要来源是( )

A.人类生活污染

B.陆上工业生产排污

C.近海石油的开采、加工和运输

D.港口建设

6.对“海洋沙漠化”产生的危害,不正确的叙述是( )

A.海水生物因为氧气不足而大量死亡

B.使沿岸地区气候更加炎热干燥,干旱面积将会扩大

C.加剧海洋污染的程度

D.使水温降低

答案 5.C 6.D

解析 本题组是一道新材料、新情境分析题。

做题时要把握住材料中的信息及相关信息间的联系。

第5题,单纯就题目来说,海洋污染来源众多,但由材料中可知,“海洋沙漠化效应”的形成主要与废油入海有关,所以,其来源主要是石油开采加工和运输过程中产生的。

第6题,油膜覆盖,抑制海水蒸发,减少海面潜热释放,使水温升高。

“API”是英文“AirPollutionIndex”的缩写,意思是空气污染指数。

我国的空气质量周报采用空气污染指数(API)的形式报告。

监测的项目有:

总悬浮颗粒物(TSP)或飘尘(PM10)、二氧化硫、氮氧化物。

总悬浮颗粒物是漂浮在空气中的尘粒的统称;二氧化硫主要是含硫煤燃烧造成的,而氮氧化物则主要是由汽车尾气产生的,这两类污染都会造成对人体呼吸系统和眼部的刺激,还会产生酸雨现象。

据此完成7~8题。

7.API的大小与人类活动密切相关,但也与一定的大气状况相关联。

下列大气状况能促使API增大的是( )

A.晴朗微风天气

B.大风阴雨天气

C.强对流天气

D.空气稀薄,太阳辐射强烈

8.近年来,我国北方城市在春季时总悬浮颗粒物(TSP)明显偏高的原因主要是( )

A.大量燃烧煤炭用于取暖

B.沙尘暴时有发生

C.春耕播种,土地裸露

D.春运高峰,交通流量剧增

答案 7.A 8.B

解析 第7题,大气污染物因随大气运动而扩散到其他地方,但在无风或微风的天气时,这种扩散作用就比较微弱。

第8题,春季频发的沙尘暴,会增加大气中的沙尘数量,加剧大气污染程度。

近年来,随着我国经济的迅速发展,轿车越来越多地进入家庭。

据此回答9~10题。

9.家庭轿车的大量使用能够( )

A.降低燃油消费B.提高交通效率

C.扩大居民出行范围D.节省城市用地

10.家庭轿车的大量使用可能引发的环境问题是( )

A.在城市上空形成臭氧层空洞

B.大范围的水体污染

C.大规模的酸雨危害

D.城市大气质量下降

答案 9.C 10.D

解析 由于交通运输工具的不断发展,人们出行越来越方便,活动范围也越来越大,但同时由于交通工具的大量使用,燃烧汽油所带来的污染物排放,扬尘、汽车尾气等的污染,将导致城市大气质量的下降。

阅读材料,完成11~13题。

材料一 我国某特大城市2016年7月8日、7月9日天气和空气质量表。

天气状况

污染指数

首要污染物

空气质量级别

空气质量状况

7月8日

晴

158

NOx

Ⅱ

轻度污染

7月9日

晴

178

NOx

Ⅱ

轻度污染

材料二 下图是我国某特大城市上空2016年7月8日、7月9日等温面分布示意图。

11.该城市的首要污染物主要来自( )

①石油燃烧 ②汽车尾气 ③煤炭燃烧 ④工厂废气

A.①②B.②③

C.③④D.①④

12.该城市上空( )

①盛行下沉气流 ②气流扩散条件变差 ③出现逆温现象 ④空气对流显著

A.①②B.②③

C.③④D.①④

13.连日天气晴朗,太阳辐射强烈,该城市( )

①可能出现光化学烟雾污染 ②臭氧浓度增加

③可能出现龙卷风天气 ④氮气浓度增加

A.①②B.②③

C.③④D.①④

答案 11.A 12.B 13.A

解析 第11题,由材料一表中所列内容可知该地首要污染物是氮氧化物,其主要来自汽车尾气,汽车主要燃烧石油。

第12题,由图可知近地面气温变化先减后增,由此可判断出现了非正常递减的气温变化即逆温现象,逆温会使空气对流减弱,不利于大气污染物的扩散。

第13题,连日天气晴朗,太阳辐射强烈,此时可能是在高压中心控制之下,空气对流运动微弱,大气污染物难以扩散,有可能出现光化学烟雾污染,同时臭氧浓度增加。

俗话说“民以食为天”,食品安全是老百姓最朴素、最根本的需求,现如今,餐桌却成了最不安全的地方,毒大米、毒蔬菜的惊呼不绝于耳。

随着2009年中国土壤现状调查及污染防治项目的正式启动,土壤污染成为继大气污染、水污染和固体废弃物污染之后,受到社会关注最多的污染问题之一。

据此完成14~16题。

14.关于土壤污染的说法,正确的是( )

①土壤污染主要由自然界的原因造成 ②污染物一旦进入土壤后很难清除 ③土壤污染不仅直接影响植物,而且危及人类健康 ④我国广大农村耕地污染十分严重,城市工矿区周围污染较轻

A.①③B.②④

C.①④D.②③

15.土壤污染产生的原因可能是( )

①化肥 ②农药 ③污水灌溉 ④垃圾焚烧

A.①②④B.①②③

C.①③④D.②③④

16.为避免蔬菜和水果受到各种污染并保护生态环境,生产中可采取的有效措施是( )

①采用无土栽培(水培法) ②使用绿肥等有机肥

③使用高效化肥 ④使用农药防治虫害 ⑤采用生物防治虫害

A.①②③B.①②⑤

C.②③④D.③④⑤

答案 14.D 15.B 16.B

解析 第14题,土壤污染主要是由人为原因引发的,从分布来看,城市周围工矿区污染更为严重。

第15题,垃圾焚烧主要是污染大气。

第16题,使用高效化肥,使用农药防治虫害,都有可能使蔬菜和水果受到污染。

噪声污染是城市环境污染之一。

下图为某城市局部地区上午10时等噪声值线(单位:

分贝)示意图。

回答17~18题。

17.图中噪声污染主要来自( )

A.交通运输和工业生产

B.森林公园和娱乐场所

C.网吧和体育场

D.学校和锯木场

18.M、N两处噪声值向外迅速减小的原因最有可能是( )

A.盛行风的影响

B.绿化带的作用

C.河流的影响

D.声波传播中的自然减弱

答案 17.A 18.B

解析 第17题,图中M处是点状污染源,可能是工业生产、建筑施工或社会活动造成的。

N处是线状污染源,主要是交通运输所造成的。

第18题,图中M、N两处噪声值向外迅速减小,最有可能是绿化带的作用,因为绿化带可以减弱噪音。

某国20世纪后期固体废弃物产生总量及处理构成变化如图。

完成19~20题。

19.下列判断正确的是( )

A.固体废弃物回收做混合肥料不会造成水源污染

B.回收利用是目前较理想的固体废弃物处理方法

C.固体废弃物焚烧处理不会造成二次污染

D.填埋处理可以实现废弃物资源化

20.上图显示该国( )

A.20世纪90年代中期焚烧处理的垃圾量大为减少

B.20世纪90年代的垃圾量增长速度明显高于20世纪80年代

C.20世纪90年代用于回收做混合肥料的垃圾量没有增长

D.20世纪90年代垃圾的回收利用量增长速度最快

答案 19.B 20.D

解析 第19题,填埋、焚烧和回收做混合肥料也都会再次产生污染,而不是废弃物的资源化。

直接分类回收利用是较为理想的。

第20题,仔细观察图像可以发现,焚烧处理的垃圾量在20世纪90年代后基本稳定;20世纪90年代的垃圾量增长速度明显低于20世纪80年代;20世纪90年代用于回收做混合肥料的垃圾量明显增长;20世纪90年代垃圾的回收利用量增长速度最快。

二、综合题(共50分)

21.根据材料,完成下列问题。

(13分)

材料一 水华是蓝藻大量死亡腐败后在水面形成的一层蓝绿色且有腥臭味的浮沫。

蓝藻一年中在水中随季节上下移动、漂浮(如图甲)。

太湖蓝藻往年一般5月底6月初发生,多见于湖区周围的小水湾等水体流动性差的水域。

材料二 近20年来,化学工业是太湖地区经济发展的重要产业之一,大小工厂遍布太湖周围地区。

工业发展对劳动力的需求,使太湖地区人口密度达到每平方千米1000人左右。

材料三 城镇化的发展,使农业用地锐减,为了维持粮食总产量的相对稳定,大量使用化肥、农药和除草剂。

农村开始大量使用抽水马桶,但污水处理能力极其有限。

材料四 无锡地区(如图乙)2006年冬季日平均气温达6.8°C,比往年高2.5°C;2007年入春以来日平均气温比往年同期偏高2.5°C,且入夏时间比往年提前了一个月;2007年1到5月降水量减少,水位低;吹偏南风的时间比往年提早一个月。

(1)蓝藻的发生和水污染有关。

引起太湖水污染的主要原因是________、________和________。

这些原因造成湖水中____________、____________等物质含量大量增加,导致湖水的________化。

(2)联系蓝藻的生长规律和2007年无锡地区的气候特点,试分析5月初无锡水域蓝藻大暴发的原因。

(3)有专家对太湖污水处理提出如下治理方案:

把环太湖的污水集中起来,经过预处理后,穿过南通,送到黄海边生长着芦苇等植被的滩涂,最后排入大海。

请你评价该方案的优缺点。

答案

(1)工业污水 农业污水 生活污水的排放 氮 磷 富营养

(2)降水少,引起水位降低,氮、磷浓度升高;温度偏高,蓝藻上浮时间提早,光照充足,蓝藻繁殖和生长速度加快;吹偏南风的时间提早,使蓝藻提前聚集在处于西北方向的无锡水域。

(3)优点:

预处理的污水经过芦苇等植物的生物净化,使剩余的氮、磷等物质被充分吸收,从根本上解决了太湖地区污水的处理和排放问题。

缺点:

实施该项目