新高考历史一轮总复习第5讲从鸦片战争到八国联军侵华教学案岳麓版.docx

《新高考历史一轮总复习第5讲从鸦片战争到八国联军侵华教学案岳麓版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新高考历史一轮总复习第5讲从鸦片战争到八国联军侵华教学案岳麓版.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新高考历史一轮总复习第5讲从鸦片战争到八国联军侵华教学案岳麓版

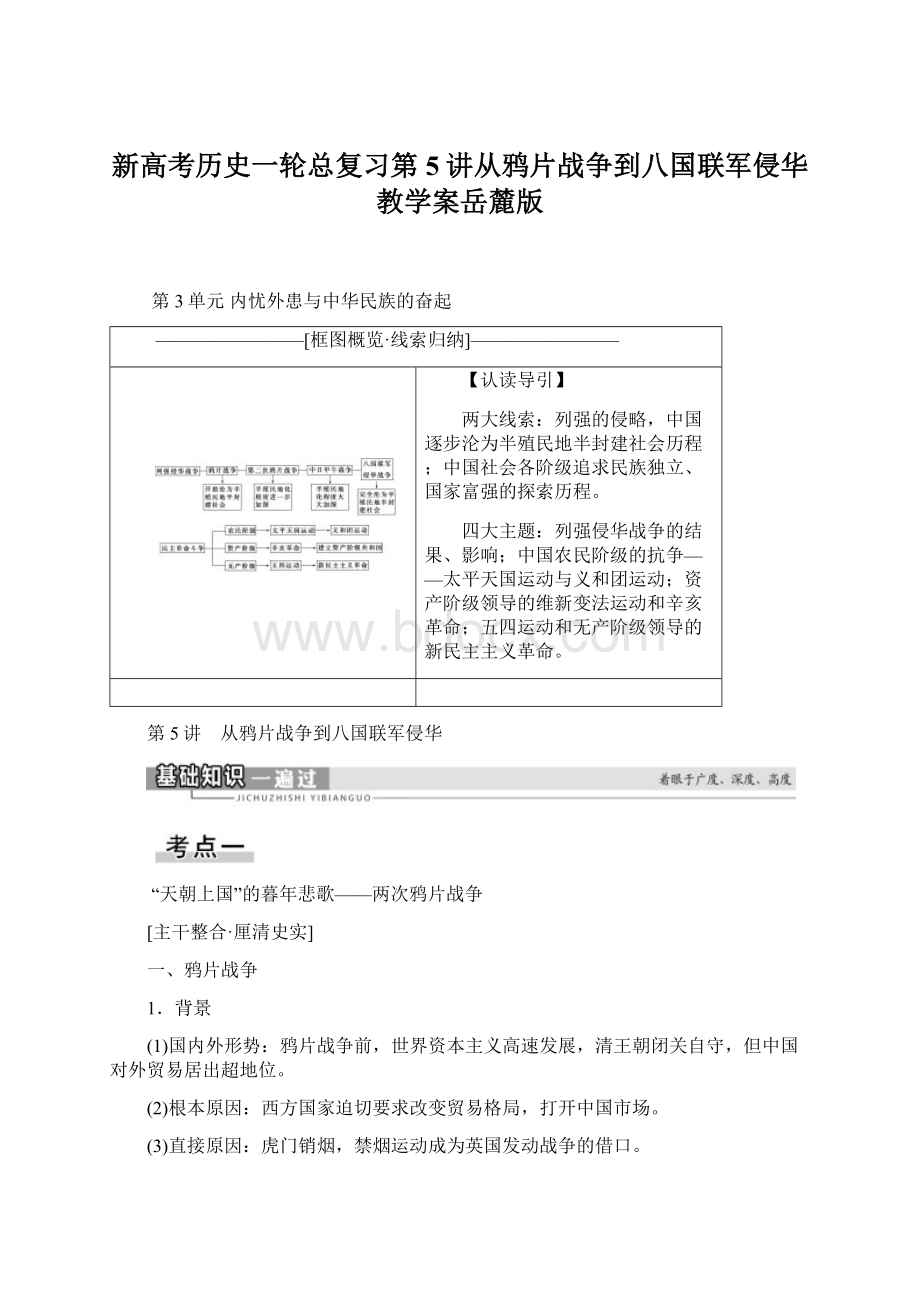

第3单元内忧外患与中华民族的奋起

————————[框图概览·线索归纳]————————

【认读导引】

两大线索:

列强的侵略,中国逐步沦为半殖民地半封建社会历程;中国社会各阶级追求民族独立、国家富强的探索历程。

四大主题:

列强侵华战争的结果、影响;中国农民阶级的抗争——太平天国运动与义和团运动;资产阶级领导的维新变法运动和辛亥革命;五四运动和无产阶级领导的新民主主义革命。

第5讲 从鸦片战争到八国联军侵华

“天朝上国”的暮年悲歌——两次鸦片战争

[主干整合·厘清史实]

一、鸦片战争

1.背景

(1)国内外形势:

鸦片战争前,世界资本主义高速发展,清王朝闭关自守,但中国对外贸易居出超地位。

(2)根本原因:

西方国家迫切要求改变贸易格局,打开中国市场。

(3)直接原因:

虎门销烟,禁烟运动成为英国发动战争的借口。

2.经过

(1)1840年6月,鸦片战争爆发。

(2)1842年6月,定海人民把英军赶出定海。

(3)1842年8月,英军侵入南京下关江面,清政府被迫议和。

3.结果:

签订中国近代历史上第一个不平等条约——《南京条约》。

(1)开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸。

(2)割让香港岛给英国。

(3)英商进出口货物应缴纳的关税由中英双方协定。

(4)列强取得了领事裁判权、片面最惠国待遇、居住及租地等特权。

4.影响

(1)中国的主权和领土完整遭到破坏,独立发展的道路被迫中断,并被迫卷入资本主义世界市场。

(2)中国的历史进程发生重大变化,开始沦为半殖民地半封建社会。

半殖民地VS半封建

半殖民地是失去部分而不是失去全部国家主权,半封建是既保存了封建主义又发展了资本主义。

两者都包含政治、经济和思想文化方面的内容。

从社会发展形态而言,中国成为半殖民地是历史的沉沦,成为半封建则是历史的进步。

半殖民地是促成半封建的原因,半封建又是半殖民地的基础。

二、第二次鸦片战争

1.原因

(1)根本原因:

外国资本主义迅速发展,列强为扩大在华利益,进一步打开中国的市场。

(2)直接原因:

清政府拒绝列强提出全面修改条约的要求。

2.经过

(1)1856年10月,英法两国联合发动战争。

(2)1860年,英法联军攻入北京,火烧圆明园,清政府战败求和。

3.结果:

1858年6月和1860年10月,列强迫使清政府分别签订《天津条约》和《北京条约》。

(1)增开天津等11个城市为通商口岸。

(2)外国商船可在长江各口岸往来。

(3)外国人可往内地游历、通商、传教。

(4)清政府赔偿英、法军费各800万两白银等。

4.影响

(1)中国丧失更多的主权和领土,中国社会的半殖民地化程度加深。

(2)清政府权力结构发生变化。

(3)一部分官绅开始认识到中国的新变局,主张学习西方的“长技”,自强求富,兴起了旨在推动王朝中兴的洋务运动,中国的近代化运动由此起步。

不平等条约体系的客观作用

(1)“不平等条约体系”客观上逼迫中国推进近代化。

首先,不平等条约将中国卷入了全球化进程,经济上开始与世界经济接轨;其次,使中国外交从朝贡外交转向近代外交,互派外交使节、递交国书等方式符合了国际惯例;再次,“不平等条约体系”使中国有了谈判意识和条约意识。

(2)不平等条约将中国推入近代化进程中,将先进的西方科学技术、政治理念、经济习惯和文化思想带到了中国,也扩展了中国人的视野。

[素养提升·融会贯通]

►探究 鸦片战争的影响

史料一 领事裁判权发生于条约之中,欲去领事裁判权,必先改正条约……非先编订完全之法律,断不能达改正条约之望。

条约不改正,则领事裁判权永无撤废之日,我国国权,亦永无恢复之时矣。

——杨廷栋《论改正条约与编订法律有连结之关系》(1902年)

阅读史料一,指出作者的核心观点,并指出列强最早在中国取得领事裁判权的时间和影响。

史料一反映了领事裁判权对中国司法主权的破坏,注意“我国国权,亦永无恢复之时矣”这一信息。

观点:

通过法律途径修订不平等条约,废除领事裁判权。

时间:

19世纪40年代(鸦片战争后)。

影响:

破坏了中国司法主权完整,使中国逐步沦为半殖民地国家。

史料二 我们反思这场战争……中国文明从清朝的封闭和黑暗的中世纪文化,重新回到全面开放和多样化的近代文明转型。

在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。

——裴钰《改变中国——鸦片

战争英国出兵170周年反思》

史料二中作者的主要观点如何?

史料二反映的是鸦片战争对中国向近代化文明转化方面产生的影响。

观点:

鸦片战争是使中国重新回到全面开放和多样化的近代文明转型的转折点。

两次鸦片战争推动中国传统观念转变

(1)面对严峻的内外形势,先进的中国人渐渐抛弃传统的主观主义和理想主义而转向现实主义。

(2)在夷夏观方面,开始向近代民族主义转变,能够正视西方在军事、工业等方面的先进和中国的落后,并提出向西方学习先进技术的口号。

(3)在本末观方面,开始抛弃工商末业的思想,鼓励发展工商业,希望以此解决民生问题,维护国家利益。

(4)在义利观方面,虽然仍然提倡“义”,但对于“利”并不盲目排斥,提倡义利并重、以义统利,鼓励个人合法的求利行为。

(5)在人才观方面,为适应对外交涉、学习西方先进技术以及发展民生的需要,提倡重视实用人才的培养和使用。

以唯物史观认识鸦片战争后中国社会的剧变

阅读材料,完成下列要求。

材料 美国汉学家史景迁认为,讲述中国近代历史的时候,总是从19世纪中国受的屈辱和侵略开始切入。

40年前他在开始教授中国历史时就觉得这非常不合理,如果要更好地研究中国历史,我们应该从十七、十八世纪的中国开始研究。

因为当时的中国在世界上表现出一种更自信的姿态。

我们应该研究是哪些因素促成了中国在明朝之前的这种蓬勃发展和增长。

在这些因素的基础上,怎样导致了中国在19世纪末的衰落,我想这可能是更好的一种研究方法。

——《时代周报》

结合材料并运用所学相关史实,你认为史景迁的观点是否合理,并对此进行探讨。

解析:

本题考查中国近代史研究方法。

史景迁认为中国近代史的研究应该从十七、十八世纪开始,可以围绕该观点从政治、经济、思想、文化等方面展开评述,史论结合、言之有理即可。

答案:

观点不合理,中国近代化发端于鸦片战争之后。

阐述:

西方对中国发动侵略,中国的主权受到侵犯,社会性质开始改变,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

中国的社会矛盾也开始改变,民族矛盾开始成为主要矛盾。

经济上,自给自足的自然经济开始解体,民族资本主义开始发展。

中国人民开始反抗外来侵略,促进了民族觉醒。

唯物地认识两次鸦片战争后中国社会的剧变

社会性质

中国开始沦为半殖民地半封建社会,社会主要矛盾、革命任务都发生变化,中国步入近代历史

社会政治

导致晚清政局的变化,出现洋务派和顽固派,他们在对待西方先进科技问题上产生严重分歧

社会经济

开始被卷入资本主义世界市场,成为列强的原料产地和商品倾销市场;自然经济逐步解体,洋务企业的兴办,有利于中国近代工业的起步,客观上刺激了民族资本主义的产生

阶级关系

地主阶级与农民阶级的矛盾更加尖锐;社会结构发生了变化,中国无产阶级、资产阶级先后产生

社会思想

一批爱国的封建士大夫(地主阶级知识分子)觉醒,向西方学习的新思想萌芽,产生了“中体西用”的洋务思想

对外关系

闭关锁国的局面被打破,中外联系加强,中国被迫融入世界发展潮流中,对外关系逐步近代化

社会生活

西方的生活习俗、交通工具等传入中国,客观上促进了中国社会生活的近代化

[跟踪训练·即学即用]

1.(2019·北京石景山区一模)鸦片战争以来,中国主权逐步丧失,如关税主权、司法主权、内河航运权、使馆界及驻兵区域权等。

下列条约与司法主权丧失相关的是( )

A.《南京条约》 B.《五口通商章程》

C.《天津条约》 D.《辛丑条约》

B [1843年中英《五口通商章程》使清政府丧失领事裁判权,是对中国司法主权的破坏,故选B项;《南京条约》、《天津条约》、《辛丑条约》均与司法主权破坏无关,排除A、C、D三项。

]

2.(2019·德州一模)1834年,英国第一任驻华商务监督律劳卑提出,清政府“在思想上极为愚蠢而且在道德上极为堕落,梦想他们自己是世界上唯一的民族,完全不了解国际法的原理和实践,所以该政府不能够由文明国家按照它们中间所公认的和实行的那些规则加以处理或对待”。

该言论旨在( )

A.为发动对华侵略辩解

B.联合欧美列强威胁中国

C.向中国要求平等权利

D.指责晚清政府保守落后

A [根据材料“所以该政府不能够由文明国家按照它们中间所公认的和实行的那些规则加以处理或对待”可知,律劳卑的言论是对清朝政府的一种批判和污蔑,旨在为发动对华侵略辩解,而不是联合欧美列强威胁中国,也不是向中国提出平等权利要求,故选A项,排除B、C两项;“指责晚清政府保守落后”只是手段,最终的目的是为侵略中国创造条件,排除D项。

]

3.(2019·海门一模)“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。

……昔日京华景象正如洪水过地,荡然无存。

”它使( )

A.中国被迫开放了上海等通商口岸

B.列强侵略势力深入到长江流域

C.列强获得在通商口岸投资设厂权

D.清政府堕落为“洋人的朝廷”

B [由“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界”可知,题干描述的是第二次鸦片战争,《天津条约》等的签订使列强侵略势力深入到长江流域,故B项正确;中国被迫开放上海等通商口岸是在鸦片战争后,故A项错误;列强获得在通商口岸投资设厂权是在中日甲午战争后,故C项错误;清政府堕落为“洋人的朝廷”是在八国联军侵华战争后,故D项错误。

]

4.(2019·郴州一模)第二次鸦片战争中,在西方列强的强烈抗议下,清政府规定今后“夷人”均改称为“洋人”,“夷务”均改称为“洋务”。

这表明( )

A.中国半殖民地化程度大大加深

B.列强对中国政治侵略加剧

C.清政府被迫放弃天朝上国观念

D.清政府外交基本实现近代化

C [“列强的强烈抗议”“今后‘夷人’均改称为‘洋人’”反映出清政府外交理念的变化,它开始被迫放弃天朝上国观念,故选C项;材料没有体现出社会性质和列强对中国政治侵略的变化,排除A、B两项;材料说明清政府的外交处于被动地位,没有实现近代化,排除D项。

]

近代中华民族的两场噩梦——从中日甲午战争到八国联军侵华

[主干整合·厘清史实]

一、中日甲午战争

1.原因

(1)根本原因:

明治维新以后,日本走上迅速发展资本主义的道路,对外侵略扩张的野心不断膨胀。

(2)直接原因:

1890年,日本爆发经济危机,社会动荡,政局不稳。

(3)导火线:

朝鲜爆发东学党起义,日本借机大举派兵入朝。

2.过程

(1)爆发:

1894年7月,日军在丰岛海面偷袭清军运兵船,挑起中日甲午战争。

(2)决战:

1894年9月,中日海军在黄海展开决战。

3.结果:

1895年,清政府被迫签订《马关条约》。

(1)割地:

割辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿、澎湖列岛给日本。

(2)赔款:

赔偿日本军费2亿两白银。

(3)通商:

开放重庆等地为新的通商口岸。

(4)设厂:

允许日本在华设厂。

4.影响

(1)是继《南京条约》之后危害最为严重的不平等条约,中国社会的半殖民地化程度大大加深。

(2)刺激列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机加深。

(3)促使中华民族的觉醒,中国的知识界和各阶层民众展开了不同形式的救亡图存的斗争。

(4)宣告洋务运动破产,清政府开始进行军事改革。

商品输出与资本输出

(1)商品输出:

主要是通过签订不平等条约,取得各种特权,掠夺原料和向中国倾销商品。

(2)资本输出:

是列强用过剩资本对其他国家进行投资或贷款,在中国具体表现为在通商口岸开设工厂,利用中国廉价劳动力和原料,剥削中国人民,争做中国债主,抢夺修筑铁路权,争夺路矿和办厂权。

二、中国人民的反抗斗争与八国联军侵华

1.义和团运动

(1)原因:

19世纪末,民族危机加深,人民群众的反洋教斗争迅速发展。

(2)活动:

提出“扶清灭洋”口号,势力遍及京津地区;阻击八国联军进攻北京;进攻北京东交民巷使馆和西什库教堂。

(3)结果:

慈禧太后发布“剿匪谕旨”,被中外反动势力联合剿杀。

(4)意义:

体现了中国人民反侵略的斗争精神,打击了帝国主义的嚣张气焰,一定程度上推动了清王朝的改革运动。

对“扶清灭洋”的认识

“扶清灭洋”口号反映了中国社会的主要矛盾是中华民族与帝国主义的矛盾,从侧面反映了民族危机的日益深重。

“灭洋”具有鲜明爱国主义色彩,但同时又盲目排外,在一定程度上阻碍了中国社会的进步,“扶清”反映了农民阶级的局限性,他们对清政府的阶级本质认识不清。

2.八国联军侵华

(1)根本原因:

列强企图瓜分中国,变中国为殖民地。

(2)借口:

镇压义和团运动。

(3)经过:

1900年6月,由英国海军中将西摩尔率领,从天津进犯北京;8月,攻陷北京。

(4)结果:

1901年9月,八国联军胁迫清政府签订《辛丑条约》。

内容

危害

清政府赔偿各国白银4.5亿两,分39年还清,本息共9.8亿两,以关税、盐税作抵押

巨额赔款加深了中国人民的苦难,税收被列强控制

在北京设使馆区,允许外国驻兵保护

使馆区成为列强侵华的大本营

准许各国驻守北京至山海关铁路沿线战略要地

使京津至山海关广大地区置于列强控制之下

惩办“首祸诸臣”等

列强通过外交途径加强了对清政府的控制

(5)影响:

清政府成为列强侵略中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

[素养提升·融会贯通]

►探究 近代西方列强的侵华

史料一(甲午战争后)日本政府提交的和平条款汇聚了国内不同集团的各种要求。

陆军坚持割占辽东半岛……海军希望取得台湾……财界要求中方赔偿白银二亿两……日本政府……把重点放在赔款、割地、朝鲜的独立,以及商业与航海方面的特权上。

——徐中约《中国近代史:

1600-2000中国的奋斗》

根据史料一并结合所学知识,简述“日本提交的和平条款——《马关条约》”中关于“商业”特权的内容,并说明这一时期列强侵略中国的方式的变化。

注意“日本政府……把重点放在赔款、割地、朝鲜的独立,以及商业与航海方面的特权上”这一信息,由此结合所学知识可推知《马关条约》中开埠通商和投资设厂等方面的内容。

内容:

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本在中国的通商口岸开设工厂。

方式变化:

从以商品输出为主到以资本输出为主。

史料二

根据史料二,结合所学知识,概括史料二所贯穿的两条主线,并指出其所体现的核心主题。

两次鸦片战争、中日甲午战争等反映的是列强侵略,“左宗棠收复新疆”“义和团反帝运动”体现的是中国人民的反抗斗争。

两条主线:

一是列强侵华,使中国逐步沦为半殖民地半封建国家;二是中国军民抗击侵略,维护了国家主权。

核心主题:

维护国家主权(或救亡图存,维护国家独立亦可)。

近代西方列强侵华的双重影响

(1)破坏性

①剥夺了中国无数人的基本生存权,疯狂地掠夺中国人民的财产和国家财富。

②政治上通过一系列不平等条约攫取特权,使其侵略“合法化”,中国领土、司法、海关等主权遭到严重破坏。

③经济上控制中国经济命脉,使中国经济丧失了独立地位,造成中国近代贫困和落后,阻碍了近代经济的发展。

(2)建设性:

西方列强把西方工业文明带入中国,客观上促进了中国近代化进程。

①冲击了中国的旧制度、旧观念,促使晚清政局发生重大变化,如洋务运动、戊戌变法等;对外关系逐步近代化,同时扩大了中外交流的范畴和规模。

②冲击了中国传统的经济秩序(自然经济趋向瓦解;中国被迫卷入世界经济一体化中),为中国近代经济的出现和发展创造了条件。

③激起了中国人民的反抗斗争,推动了中华民族的觉醒;西方启蒙思想传入,儒家传统思想受到强力冲击。

④人们的衣、食、住、行等开始与国际接轨。

以家国情怀认识近代列强侵华对我们的启示

阅读材料,完成下列要求。

材料 中国的现代化是被延误了的现代化。

为什么一个在前现代世界长期发展中居领先地位的悠久文明,在向现代化世界的转变过程中如此步履维艰、艰险迭起呢?

对于这一问题学术界形成了两种不同的基本观点:

一种观点可称之为外因论,认为主要是由外来资本主义的渗透和帝国主义的侵略造成的。

“侵略—反侵略”是这一研究取向的基本分析框架;另一种观点可称为内因论,即认为中国现代化延误的主要症结在于传统文明的落后性、制度的独特性、中国历史发展的停滞性等内在弱点。

“传统—现代性”的对立是这种解释的分析框架。

你赞成材料中关于中国现代化被延误原因的哪一种观点?

请结合所学知识加以论证。

(要求:

观点明确;史论结合;条理清晰;200字左右)

解析:

如果选择外因论,可从政治和经济等方面论述列强对中国的侵略;如果选择内因论,可从中国封建势力的顽固、政治运动的频繁动荡论证政治表现,从自然经济和传统的经济政策论证经济表现,从传统文化论证文化的表现。

答案:

观点一:

外因论。

论证:

政治方面,列强通过侵略战争迫使中国签订一系列不平等条约,破坏中国的主权和领土完整;列强在中国扶植代理人,中国半殖民地半封建统治秩序逐步确立,使中国近代化失去了独立发展的可能性;列强的侵略造成近代中国局势动荡,缺乏稳定的环境。

经济方面,列强对中国商品输出,把中国变成了它们倾销商品的市场和取得廉价原料的基地;中国日益卷入资本主义世界市场,中国的传统手工业遭到排挤和打击,农产品日益商品化;列强扩大对中国的资本输出,控制中国的经济命脉。

观点二:

内因论。

论证:

政治方面,封建制度根深蒂固;守旧势力的反对与阻挠;政治运动频繁、长期的社会动荡。

经济方面,自然经济长期居主导地位;重农抑商及闭关锁国政策,使资本主义萌芽的发展受到阻碍,封建经济长期处于停滞状态。

思想文化方面,封建礼教的束缚;文字狱和八股取士政策的存在。

近代列强侵华对我们的启示

(1)从鸦片战争到八国联军侵华战争,清政府从“天朝上国”的美梦中惊醒,在“古今一大变局”中被迫一次次地妥协,开始了痛苦的转型。

这启示我们要有忧患意识,居安思危,积极提高国家的综合国力,中国更要和平崛起。

(2)在西方列强的侵略战争下,腐朽封建的清政府败得体无完肤,这就启示我们要顺应社会生产力的发展,大力发展生产力,提高国家的综合实力和国际竞争力。

(3)闭关锁国没有出路。

在当今世界政治多极化和经济全球化的今天,我们要大力深化改革,积极学习世界先进技术和文化,助推中国梦的实现。

[跟踪训练·即学即用]

1.(2019·凌源一模)日本大阪纺织公司的山边丈夫1889年5月在《联合纺织报》上撰文说:

“必须向我国西部邻国——中国寻求原棉”。

据此推知,中日甲午战争( )

A.是由中国闭关锁国引起的

B.是中日争夺原料的商业战争

C.使中国开始融入世界市场

D.中国加速沦为列强经济附庸

D [19世纪末,日本向帝国主义过渡,迫切需要解决原料问题,据此推知,1894—1895年中日甲午战争后,日本会利用战争获得的特权更加疯狂地掠夺中国的原料,加速中国沦为列强的经济附庸的进程,故选D项;中国的闭关锁国政策在鸦片战争中已经被破坏,排除A项;中日甲午战争是日本对中国的侵略战争,排除B项;中国开始融入世界市场是在鸦片战争后,排除C项。

]

2.中日甲午战争后,列强在中国获得了大量矿产资源开采权,而日本在这场瓜分中国市场的争夺中几乎一直处于被动状态,直到1899年方才开始有机会染指中国内陆的矿产资源。

这主要是因为( )

A.列强眼红日本的巨额战争收益

B.日本开矿技术没有优势

C.甲午战争激起中国的民族愤恨

D.中国内陆矿产十分有限

C [日本晚于其他列强染指中国内陆的矿产资源的主要原因应从中国方面总结,甲午战争中国的惨败及被迫签订屈辱的《马关条约》,极大地激发了中国人民对日本侵略的愤恨情绪,这是内因,故答案选C项。

]

3.(2019·安徽六校测试)义和团运动发生时,时人的记载大不相同。

信奉义和团的刘以桐写道:

(团民)“均自备口粮,毫无滋扰。

”晚晴大臣刚毅记载:

“拳民出死力为国宣难,入京以来,秋毫无犯。

”主剿义和团的劳乃宣写道:

“其党焚杀劫掠,无所不至。

”教民樊国果记载:

(义和团)“劫掠焚杀,逾土匪。

”据此可知( )

A.历史叙述随时代变化而不同

B.历史解释与历史事实难以统一

C.历史解释具有一定的主观性

D.历史事实因史料冲突无从求证

C [材料反映的是义和团运动发生时时人的记载,由此可以看出,立场不同,对义和团的评价就不同,所以历史解释具有一定的主观性,故选C项;材料反映的是义和团发生时,时人对其不同的记载,与时代的发展变化无关,排除A项;B项说法本身错误;历史事实可以在众多的史料中求证其客观性,排除D项。

]

4.(2019·太原期末)鸦片战争以来,不平等条约多以割地、赔款、开埠通商为基本内容,而《辛丑条约》却不再有割地、开埠等,虽有赔款,也并非列强的主要目的所在。

这一变化( )

A.反映了中国国际地位的提高

B.说明帝国主义侵华策略的转变

C.说明中国已被列强瓜分完毕

D.沉重打击了帝国主义在华势力

B [《辛丑条约》签订后,中国完全沦为半殖民地半封建社会,故A项错误;义和团运动沉重打击了列强瓜分中国的野心,列强转而扶植在华代理人,实行“以华制华”,故B项正确;中国已被列强瓜分完毕与近代列强侵略的史实不符,故C项错误;《辛丑条约》是列强侵华的进一步深入,故D项错误。

]

[真题研练·感悟考法]

还原历史情景 教材主干知识常考常新

(2018·全国Ⅱ卷·28)19世纪70年代,针对日本阻止琉球国向中国进贡,有地方督抚在上奏中强调:

琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”;中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。

这说明当时( )

A.日本借助西方列强侵害中国权益

B.传统朝贡体系已经解体

C.地方督抚干预朝廷外交事务决策

D.近代外交观念影响中国

明立意:

本题以鸦片战争后中国外交的近代化为切入点,考查历史解释和史料实证等核心素养。

抓关键:

“邀请西方各国驻日公使”“按照万国公法与评直曲”。

理思路:

材料中地方督抚的主张透露出两个信息:

第一,“琉球向来是中国的藩属”,说明依然存在朝贡观念;第二,主张中国外交官以“万国公法”为依据,联合西方各国驻日公使来参与评判是非曲直,明显带有近代外交观念,D项正确。

练点1:

中日甲午战争(《马关条约》)

(2014·山东卷·18)“合议既成,举国争言洋务:

请开铁路者有之,请练洋操者有之,请设陆军学堂、水师学堂者亦有之。

其兴利之治,则或言银行,或言邮政,或请设商局,或请设商务大臣……”“合议既成”是指签订了( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》D.《马关条约》

D [材料中的关键信息是“合议既成”“兴利之治”“银行”“邮政”“设商局”“设商务大臣”等,以上信息说明这一时期中国人学习西方由单纯学习技术发展到学习制度,故材料中所述条约应为《马关条约》,D项正确。

]

挖掘历史题源 学科考核目标活学活用

(2018·全国Ⅰ卷·28)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。

一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。

对此,清政府却无所作为。

这反映了( )

A.欧美舆论宣传左