创新方案高考生物一轮复习课时达标检测第十八章 第二讲 生态系统的能量流动和物质循环.docx

《创新方案高考生物一轮复习课时达标检测第十八章 第二讲 生态系统的能量流动和物质循环.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《创新方案高考生物一轮复习课时达标检测第十八章 第二讲 生态系统的能量流动和物质循环.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

创新方案高考生物一轮复习课时达标检测第十八章第二讲生态系统的能量流动和物质循环

【创新方案】2014年高考生物一轮复习课时达标检测:

第十八章第二讲生态系统的能量流动和物质循环

[课时达标检测]

(限时30分钟 满分100分)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.(2013·泰州模拟)关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是( )

A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素

B.所说的生态系统是指地球上最大的生态系统——生物圈

C.所说的循环是指物质在生物群落与无机环境之间反复出现、循环流动

D.物质在循环过程中不断递减

解析:

选D 生态系统物质循环的特点是全球性、循环流动。

2.以下关于生态系统的能量流动的叙述中,不正确的项是( )

A.能量流动是单向的、不循环的

B.食物链越短,终极消费者获得的能量越多

C.初级消费者越多,次级消费者获得的能量越少

D.营养级越多,散失的能量越多

解析:

选C 初级消费者越多,次级消费者获得的能量也相应增多。

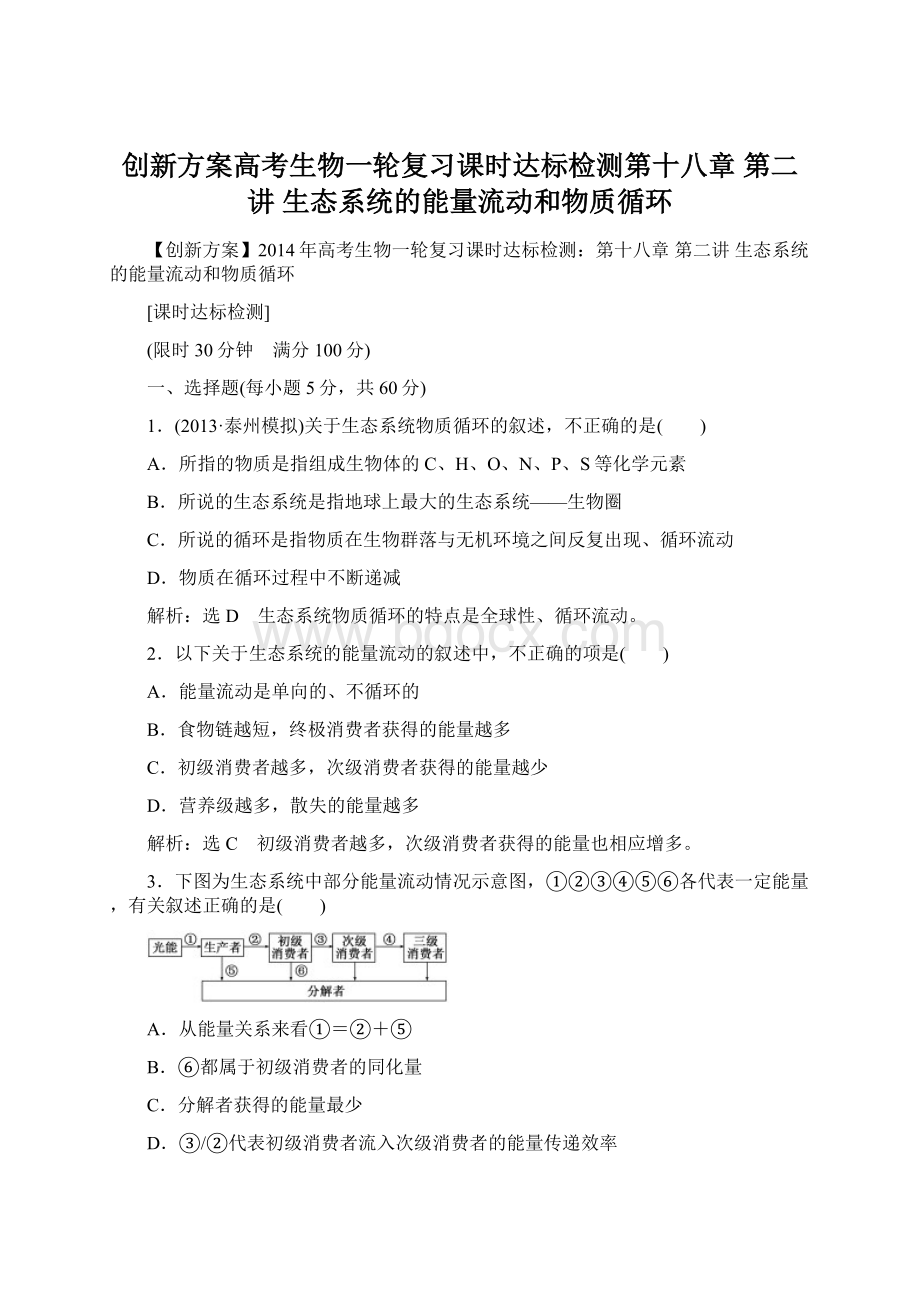

3.下图为生态系统中部分能量流动情况示意图,①②③④⑤⑥各代表一定能量,有关叙述正确的是( )

A.从能量关系来看①=②+⑤

B.⑥都属于初级消费者的同化量

C.分解者获得的能量最少

D.③/②代表初级消费者流入次级消费者的能量传递效率

解析:

选D ①是流经生态系统的总能量,它包括②(流入下一营养级的能量)以及⑤(流入分解者中的能量)和通过生产者呼吸消耗的能量;⑥中部分能量来自初级消费者排出的粪便,是食物残渣,属于生产者同化量;最高级消费者获得能量最少。

4.“德班气候变化大会”再次引起人们对温室气体排放的关注,大会所倡导的低碳生活获得普遍认同。

根据下图所示碳循环的部分过程进行的有关分析,不正确的是( )

A.生物群落内部进行碳循环的物质形式是二氧化碳

B.参与②过程的生物包括生产者、消费者和分解者

C.可通过增强③减少大气中CO2

D.开发太阳能、水能、核能等新能源,可减少人类对①过程的依赖

解析:

选A 生物群落内部进行碳循环的形式是含碳有机物;生产者、消费者、分解者均参与过程②;可通过植树造林,增强过程③而减少大气中CO2;开发新能源,可有效地减少人类对化学燃料的依赖。

5.(2013·黄山模拟)清除田间杂草和鱼塘中肉食性的“黑鱼”,用生态学观点分析,其目的是( )

A.保持生物群落的单一性

B.使物质和能量尽快地流动

C.保持生态平衡

D.调整能量在生态系统中的流动方向

解析:

选D 清除田间杂草和鱼塘中肉食性的“黑鱼”,让能量更多地流向农作物和鱼塘中所养殖的鱼类,即持续高效地流向对人类最有益的部分。

6.(2013·大同模拟)下图表示生物圈中碳循环的部分示意图。

甲、乙、丙、丁构成生物群落,箭头①~⑨表示循环过程。

下列有关说法正确的是( )

A.大气中的气体X是指CO2和CO

B.完成①过程的能量主要是由⑧过程提供的

C.丁经⑤⑥⑦过程获得的能量占甲、乙、丙总能量的10%~20%

D.丙处在第三营养级

解析:

选D 生物群落与无机环境之间的碳循环是以CO2的形式进行的,故图中大气中的气体X代表CO2;图中甲为生产者,乙为初级消费者(第二营养级),丙为次级消费者(第三营养级);完成①过程的能量主要由太阳能提供;捕食食物链中相邻营养级间的能量传递效率为10%~20%。

7.(2013·西安联考)一只羊在一年内吃100kg的草,排出20kg的粪,长了10kg的肉(不考虑其他散失),下列有关说法不正确的是( )

A.该羊一年的同化量是80kg

B.第一营养级到第二营养级的能量传递效率为10%

C.20kg的粪属于羊未同化的能量

D.该羊一年的呼吸量是70kg

解析:

选B 羊一年的同化量=摄入量-粪便量=80(kg)。

粪便是羊未同化的能量。

羊一年的呼吸量=同化量-有机物积累量=70(kg)。

题干中未指出草的同化量,故不能计算出第一营养级到第二营养级的能量传递效率。

8.右图为生态系统中碳循环的模式图。

相关叙述正确的是( )

A.1代表生产者,5可以代表化能合成作用

B.碳元素在1、2、3、4间以含碳有机物的形式传递

C.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是1

D.1、2、3中含有的有机物可以作为动力来促进碳元素在群落和环境之间循环

解析:

选C 首先需要确定这四种成分,1箭头指向2、3、4可以确定1是生产者,因为生物群落总能量流动的起点是生产者。

由于生产者联系了无机环境和生物群落,所以确定4为无机环境。

然后根据生产者和消费者都有箭头指向分解者,确定3为分解者。

5代表生产者的呼吸作用产生二氧化碳。

碳元素在1和4之间是以二氧化碳形式传递的;1、2、3之间是以有机碳的形式传递的。

1是生产者,所含有的有机物最多。

物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

9.下图表示A、B两个特殊生态系统的能量金字塔。

有关解释正确的是( )

①一个吃玉米的人所获得的能量一定比一个吃牛肉的人获得的能量多

②能量沿食物链单向流动,传递效率随营养级的升高而逐级递减

③若A和B中玉米的数量相同,A若能养活10000人,则B可能只能养活1000人

④若土壤中含相同浓度的难降解污染物,则A中的人比B中的人体内污染物浓度低

A.①③④ B.①②③

C.①②③④D.③④

解析:

选D 生态系统的能量流动指的是种群间的能量流动,而非个体,故①错误。

能量沿食物链单向流动,随着营养级的升高而逐级递减,但能量传递效率不会随着营养级的升高而逐级递减,故②错误。

10.右图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱是( )

A.a>b>c

B.c>b>a

C.c=b>a

D.a>c=b

解析:

选A 由题图可知,a地区落叶量大,但土壤中有机物的含量最少,说明a地区的有机物分解速度快,依次类推b地区有机物的分解速度小于a大于c。

由此可推知,分解落叶的能力a>b>c。

11.下图表示某生态系统一年中CO2的释放和消耗状况。

有关叙述正确的是( )

注:

①生产者呼吸释放量,②分解者呼吸释放量,③消费者呼吸释放量,④生产者光合作用消耗量。

A.流经该生态系统的总能量可用④表示

B.②的量越小,说明该生态系统施用的有机肥料越多

C.该生态系统中消费者同化量的多少可用③表示

D.该生态系统一年中CO2的释放量与消耗量相等

解析:

选A ④表示生产者光合作用消耗的CO2量,可表示流经该生态系统的总能量;生态系统施用的有机肥料越多,分解者呼吸越旺盛,释放的CO2量越多;生态系统中消费者同化量大于③表示的呼吸量;该生态系统一年中CO2的释放量小于消耗量,这是因为还有一部分能量储存在生物体内。

12.南京古泉生态农场将养猪、养鱼、沼气工程、养鸭、养蚯蚓、养蘑菇和种植果树等生产过程合理地组合在一起,形成一个良性循环系统。

下列相关说法错误的是( )

A.沼气是一种清洁可再生的能源

B.果园内蚯蚓能改良土壤,在该生态系统中属于分解者

C.从生态学角度看,人与畜禽的关系只是捕食关系

D.农场内各种农产品的生产互相协调、互惠互利,实现了对能量和物质的多级利用

解析:

选C 南京古泉生态农场实现了物质和能量的多级利用,人与畜禽之间不仅有捕食关系,还有竞争关系。

二、非选择题(共40分)

13.根据下面的碳循环示意图回答问题:

(1)从微观上看,过程③主要是在细胞内________中进行。

(2)碳从无机环境进入生物群落的主要途径①是______;碳主要以________的形式从无机环境进入生物群落。

(3)参与过程④的生物新陈代谢类型是________。

它们与同区域中的动、植物共同构成了________。

(4)能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,其中物质作为能量的________,使能量沿着食物链(网)流动。

能量作为________,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往复。

(5)从上图可知,减少温室效应的最关键的措施是:

第一:

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________;

第二:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:

(1)从图中信息可知③为动、植物的有氧呼吸作用产生CO2的过程。

该过程主要是在细胞的线粒体中进行的。

(2)大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落,又以CO2形式返回到无机环境。

(3)过程④为分解者的分解作用,代谢类型是异养需氧型或异养厌氧型,均为腐生。

分解者与其他生物共同构成了生物群落。

(4)生态系统的能量流动与物质循环是同时进行、相互依存、不可分割的,前者以后者为载体,后者以前者为动力。

答案:

(1)线粒体

(2)光合作用 CO2 (3)异养需氧型或异养厌氧型 生物群落 (4)载体 动力 (5)保护植被、大力植树造林,提高森林覆盖率 严格控制化学燃料燃烧,提高能量利用率,开发除化学燃料以外的能源如水能、太阳能等,切实减少CO2的排放量

14.下图甲为某湖泊生态系统的能量金字塔简图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,M1、M2代表不同的能量形式。

图乙表示能量流经该生态系统某一营养级的变化示意图,其中a~g表示能量值的多少。

请据图作答:

(1)图甲中,M1、M2表示的能量形式分别为__________、________________。

通常情况下,位于营养级Ⅳ的生物个体数量一般远远少于Ⅲ,主要原因是________________。

(2)图乙中,若A表示图甲中营养级Ⅱ所摄入的全部能量,则B表示________________,C表示________________。

若图甲中营养级Ⅰ所固定的太阳能总量为y,则营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是________________(用图中所给字母的表达式表示)。

(3)由图乙可以总结出生态系统能量流动的主要特点是

________________________________________________________________________。

(4)若图甲营养级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ各有一种生物甲、乙、丙,构成食物关系如图:

。

其中,甲能量中比例为X的部分直接提供给丙,则要使丙能量增加AkJ,至少需要消耗甲的能量为________________kJ(用所给字母的表达式表示)。

解析:

(1)M1表示流入该生态系统的能量,这部分能量是太阳能或同化固定的能量,M2表示从该生态系统散失的能量,即热能或呼吸作用散失的热量。

由于能量在传递过程中是逐级递减的,则营养级越高的生物,可利用能量越少,所以个体数量也越少。

(2)若A表示图甲营养级Ⅱ所摄入的全部能量,则B表示Ⅱ同化固定的能量,C表示Ⅱ用于生长、发育和繁殖的能量。

若图甲中营养级Ⅰ所固定的太阳能总量为y,而图乙中营养级Ⅱ同化固定的总能量为b,因此营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是b/y×100%。

(3)生态系统能量流动的主要特点是单向流动,逐级递减。

(4)假设至少需要消耗甲的能量为a,则甲中直接提供给丙的能量为a×X×20%,由甲经过乙传递给丙的能量为a×(1-X)×20%×20%,根据题干中的条件可知:

a×X×20%+a×(1-X)×20%×20%=A,

因此a=25A/(1+4X)。

答案:

(1)太阳能(或同化固定的能量) 热能(或呼吸作用散失的热量) 营养级越高,可利用能量越少(或营养级高的物种,往往体型较大)

(2)同化固定的能量 用于生长、发育和繁殖的能量 b/y×100% (3)单向流动,逐级递减 (4)25A/(1+4X)

15.某课外实验小组欲探究生态系统中的碳循环。

下面是该小组制定的实验方案,请你帮助加以完善。

(1)实验目的:

探究生态系统中的碳循环。

(2)实验原理:

将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用pH试纸测定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化来探究碳的转化情况。

(3)实验材料和用具:

试管架、4支试管、铝箔4张、光源、若干只大小差不多的田螺、若干枝大小差不多的金鱼藻、50mL量筒、去氯的水、pH试纸。

(4)实验步骤:

第一步:

取4支相同的试管,加入等量的去氯水,并编号1、2、3、4。

第二步:

1号试管什么都不加,作为对照。

2号试管加入一只田螺,3号试管加入一枝金鱼藻,4号试管______________________________________________________________

________________________________________________________________________。

第三步:

测定每支试管中的pH后用双层铝箔将试管口封住。

第四步:

______________________________________________________________。

(5)实验结果:

1号试管pH无变化,2号试管的pH______________,3号试管的pH上升,4号试管的pH____________。

(6)实验结论:

__________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:

因为实验原理中已经说明了要将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用pH试纸测定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化情况,所以由各支试管内的实验现象就可以得出。

要研究碳的转化,当然离不开光合作用,要给予一定的光照。

进行光合作用消耗二氧化碳,pH就会升高,进行呼吸作用释放二氧化碳,pH就会降低。

答案:

(4)第二步:

加入一只田螺和一枝金鱼藻

第四步:

将试管放在较强的光源下照射

(5)下降 无变化(或略有上升)

(6)碳在无机环境、生产者和消费者之间通过光合作用和呼吸作用进行转化