届人教版北京专用生物的进化 单元测试.docx

《届人教版北京专用生物的进化 单元测试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届人教版北京专用生物的进化 单元测试.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届人教版北京专用生物的进化单元测试

2019届人教版(北京专用)生物的进化单元测试

A组 基础题组

考点一 现代生物进化理论

1.(2017北京通州期末)关于现代生物进化理论的叙述,错误的是( )

A.基因的自发突变率虽然很低,但对进化非常重要

B.某生物个体具有抗药性是自然选择的结果

C.环境发生变化时,种群的某个基因的频率可能改变,也可能不变

D.不同基因型的个体对环境的适应性可能相同,也可能不同

2.(2017北京大兴期末)对农药DDT有抗性的家蝇的产生是由家蝇体内脱氯化氢酶基因(DHCE)突变造成的。

下列叙述正确的是( )

A.因使用DDT导致家蝇体内的DHCE基因发生突变

B.抗性家蝇品系形成的原因是基因突变和自然选择

C.DDT抗性家蝇与普通家蝇之间存在着生殖隔离

D.DDT抗性品系的形成不影响家蝇种群的基因库

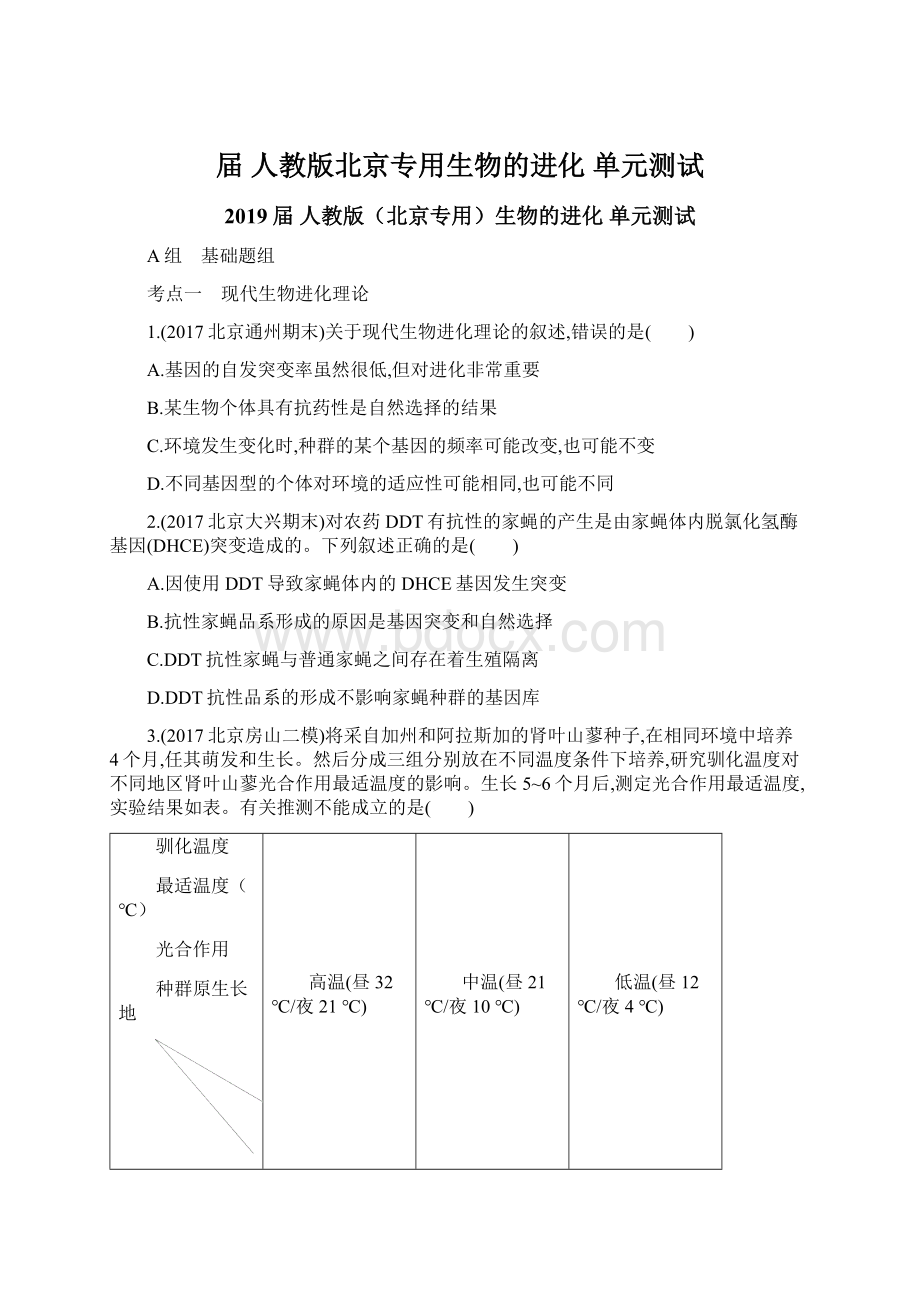

3.(2017北京房山二模)将采自加州和阿拉斯加的肾叶山蓼种子,在相同环境中培养4个月,任其萌发和生长。

然后分成三组分别放在不同温度条件下培养,研究驯化温度对不同地区肾叶山蓼光合作用最适温度的影响。

生长5~6个月后,测定光合作用最适温度,实验结果如表。

有关推测不能成立的是( )

驯化温度

最适温度(℃)

光合作用

种群原生长地

高温(昼32℃/夜21℃)

中温(昼21℃/夜10℃)

低温(昼12℃/夜4℃)

加州(高山)

28

21.5

17

阿拉斯加(北极)

21

20.5

20

A.光合作用的最适温度是本实验的自变量

B.驯化植物光合作用的最适温度发生了变化

C.不同地区的肾叶山寥具有不同的驯化潜能

D.植物体内的酶系统可能发生适应性改变

4.(2017北京海淀期末)果蝇体色的黄色性状由X染色体上的隐性基因控制,显性基因控制野生颜色。

在一个果蝇群体的样本中包括1021只野生颜色雄蝇、997只野生颜色雌蝇和3只黄色雄蝇。

该群体的基因库中黄色基因的频率约为( )

A.0.099% B.0.148% C.0.586% D.以上都不对

5.(2017北京东城二模)普通草蛉和下通草蛉属于两种草蛉,在北美生活在同一地域。

普通草蛉在春夏是浅绿色,秋天变成棕色,前半年生活在多草地区,秋天迁移到落叶树林中,在夏天和冬天繁殖。

下通草蛉则全年都是深绿色,居住在常绿林中,在春天繁殖。

下列分析合理的是( )

A.两种草蛉之间既有地理隔离又有生殖隔离

B.两种草蛉的体色形成与它们的栖息环境无关

C.两种草蛉在生态系统中所处的营养级是不同的

D.两种草蛉的生殖隔离与栖息地偏好、繁殖时间的差异有关

考点二 共同进化与生物多样性的形成

6.(2017北京丰台期末)根据达尔文的进化学说,判断下列叙述不正确的是( )

A.田鼠打洞和夜出活动是自然选择的结果

B.狼和鹿都能迅速奔跑,两者相互选择共同进化

C.狗的牙齿坚硬锋利,是长期磨炼出来的结果

D.有一种猫头鹰因视力弱捉不到田鼠而被淘汰

7.(2017北京西城期末)在美洲热带地区纯蛱蝶幼虫主要取食西番莲叶片,西番莲受到纯蛱蝶的伤害之后,会释放出一种化学物质使纯蛱蝶幼虫死亡。

但仍有少数纯蛱蝶会变异出抵抗该化学物质的能力。

观察发现,西番莲用改变叶片形状、“造出”一种黄色假卵——叶片上蜜腺稍微隆起形成卵状结构等办法来迷惑纯蛱蝶,以减少纯蛱蝶在此产卵;还通过分泌出一种“花外蜜露”,引诱蚂蚁和蝇类前来捕食纯蛱蝶幼虫。

在此过程中,纯蛱蝶增强了寻找、发现西番莲的能力。

根据以上现象,下列分析不正确的是( )

A.西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化是两者相互选择的结果

B.西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化说明选择决定进化的方向

C.在纯蛱蝶觅食的刺激下西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变

D.西番莲释放化学物质抗虫和纯蛱蝶能抵抗这种物质是长期协同进化的结果

8.如图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是( )

a

种群基因频率

自然选择

d

基因库的差别

时间

b

c

A.a表示基因突变和基因重组,是生物进化的原材料

B.b表示生殖隔离,生殖隔离是生物进化的标志

C.c表示新物种形成,新物种与生活环境共同进化

D.d表示地理隔离,新物种形成一定需要地理隔离

9.(2017北京丰台二模)榕树依赖专一的榕小蜂传粉,榕小蜂借助榕树部分雌花的子房产卵,被产卵的子房会终止发育,并且二者在形态结构上出现了许多适应性特化。

榕树雌花内共存着一种只产卵不传粉的欺骗性榕小蜂。

榕树雌花期,传粉者和欺骗者同时被吸引,即使有充足雌花资源,两种榕小蜂均不会产完所有卵。

下列叙述不正确的是( )

A.欺骗性榕小蜂的存在,会抑制传粉榕小蜂的产卵和传粉量

B.若没有传粉榕小蜂的存在,榕树将无法通过种子进行繁殖

C.传粉榕小蜂大量利用雌花资源产卵,能使榕树更有效地繁殖

D.榕树与传粉榕小蜂,组成了动植物界经典的协同进化关系

B组 提升题组

一、选择题

1.(2017北京大兴期末)下列实例中种群基因频率未发生变化的是( )

A.在黑褐色环境中黑色桦尺蠖被保留,浅色桦尺蠖被淘汰

B.杂合高茎豌豆连续自交多代,导致后代纯合子所占比例升高

C.将人工繁殖的麋鹿放归野生种群,增加其遗传多样性

D.利用紫外线照射青霉菌,并筛选获得青霉素高产菌株

2.(2017北京四中5月高考保温测试)某科研小组用面粉甲虫研究人工选择的功效,他们称量甲虫蛹的体重,并选择部分个体作为下一代的亲本,实验结果如下图所示。

下列相关叙述不正确的是( )

A.实验者在每个世代中选择了体重最大的部分蛹作为亲本

B.体重越大的个体在自然环境中的生存和繁殖能力越强

C.该实验中人工选择的方向与自然选择的方向是相反的

D.该实验中每一代甲虫的基因库与上一代都有所差异

3.(2017北京顺义期末)下面关于生物新物种形成的基本环节的叙述,正确的是( )

A.自然选择直接作用的是生物的基因,进而导致种群基因频率改变

B.不同种群基因频率改变能导致种群基因库的差别越来越大,但生物没有进化

C.地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

D.种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

4.(2018北京西城期末)植物化学性防卫与植食性动物之间的协同进化过程如表所示。

相关分析不正确的是( )

次序

植物反应

动物反应

1

毒素1合成与积累

所有物种回避

2

毒素1继续合成

少数物种适应,大多数物种回避

3

在有限的捕食压力下存活

毒素1成为适应物种的觅食诱食剂

4

—

大多数物种适应,引起觅食压力

5

毒素2合成与积累

所有物种回避

6

继续合成毒素1和毒素2

少数物种适应,大多数物种回避

A.动物的取食诱导植物产生了合成毒素的性状

B.植物的区域分布对植食性动物的分布有影响

C.适应毒素的动物种群的基因库一定发生了改变

D.合成更有效的新型毒素是植物进化的方向之一

5.(2018北京海淀期末)穿梭育种是近年来小麦育种采用的新模式。

农业科学家将一个地区的品种与国内国际其他地区的品种进行杂交,然后通过在两个地区间不断地反复交替穿梭种植、选择、鉴定,最终选育出多种抗病高产的小麦新品种。

下列关于穿梭育种的叙述不正确的是( )

A.自然选择方向不同使各地区的小麦基因库存在差异

B.穿梭育种培育的新品种可适应两个地区的环境条件

C.穿梭育种充分地利用了小麦的遗传多样性

D.穿梭育种利用的主要原理是染色体变异

6.(2017北京西城二模)根瘤菌共生于豆科植物根部,形成肉眼可见的根瘤。

植物为根瘤菌提供水、无机盐及有机物,根瘤菌内的固氮酶可将N2转变为氨以便植物利用,但氧气过多会破坏固氮酶的结构。

根瘤中的豆血红蛋白是由植物和根瘤菌共同合成的,具有吸收和释放氧气的能力。

下列叙述错误的是( )

A.根瘤菌的同化作用类型为自养型

B.豆血红蛋白可调节根瘤中的氧气含量

C.共生的豆科植物基因突变可能影响固氮酶的结构

D.根瘤菌与豆科植物的共生关系是协同进化的结果

二、非选择题

7.下图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答相关问题:

(1)图中①指 ,②是导致①的内因,包括生物的突变和 ,它为生物进化提供原材料。

(2)图中③指 ,③的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群的个体在自然条件下基因不能自由交流的现象,也就是物种形成必须要有 隔离。

(3)某植物种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%。

倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状的基因型,令其自交,则自交子一代所有个体中基因型为AA的个体占 ,aa基因型的个体占 ,此时种群中A的基因频率为 ,经这种人工选择作用,该种群是否发生了进化?

。

8.(2017北京丰台期末)松毛虫是我国最主要的森林害虫,性别决定方式为ZW型,染色体数表示为2N=60。

请回答下列问题。

(1)雌性松毛虫的染色体组成为 。

自然界雌雄松毛虫的比例接近1∶1的原因是

。

(2)研究人员采集了马尾松毛虫、油松毛虫、赤松毛虫和落叶松毛虫,进行了如下杂交试验:

①将不同松毛虫进行单个配对,分别进行正、反交实验,观察配对交配情况;

②对F1进行室内饲养;

③将F1自交,观察其卵能否正常孵化并产生F2;

④对照组的处理为 。

结果如下表:

杂交组合

F1

F2

赤松毛虫♀/♂×马尾松毛虫♂/♀

生长发育正常

能产生F2

赤松毛虫♀/♂×油松毛虫♂/♀

生长发育正常

能产生F2

赤松毛虫♀/♂×落叶松毛虫♂/♀

产生少量F1

不能产生F2

落叶松毛虫♀/♂×马尾松毛虫♂/♀

产生少量F1

不能产生F2

落叶松毛虫♀/♂×油松毛虫♂/♀

产生少量F1

不能产生F2

马尾松毛虫♀/♂×油松毛虫♂/♀

生长发育正常

能产生F2

根据表中结果可以判断出 是同一物种,因为 。

由于主要生活环境不完全相同,松毛虫的形态特征有一定差异,这是 的结果。

(3)几种松毛虫的分布区互有重叠,在同一地区常常出现不同种松毛虫。

松毛虫间杂交的F1通常生存率 (填“较高”或“较低”),这可以说明在不同种松毛虫混合地区灾害较为严重和持久。

答案全解全析

A组 基础题组

考点一 现代生物进化理论

1.B 基因的自发突变率虽然很低,但能为生物进化提供原材料,因此对进化非常重要,A正确;某生物个体具有抗药性是变异的结果,B错误;环境发生变化时,种群的某个基因的频率可能改变,也可能不变,C正确;不同基因型的个体对环境的适应性可能相同,也可能不同,如一般来说,AA与Aa对环境的适应性相同,AA与aa与环境的适应性不同,D正确。

2.B 基因突变是不定向的,使用DDT只是对家蝇进行了选择,A错误;抗性家蝇品系形成的原因是基因突变和自然选择,B正确;DDT抗性家蝇与普通家蝇在分类上属于同一个物种,C错误;DDT抗性品系的产生使种群基因频率发生了变化,故影响家蝇种群的基因库,D错误。

3.A 驯化温度对不同地区的肾叶山蓼光合作用最适温度有影响,所以驯化温度是要控制的自变量,而不同地区的肾叶山蓼光合作用最适温度则是随自变量变化而变化的因变量,A错误。

由表中数据可知驯化植物光合作用的最适温度发生了变化,B正确。

加州的肾叶山蓼的光合作用最适宜温度随着驯化温度的变化而变化,并表现出一致性,属于易于驯化的植物;而阿拉斯加肾叶山蓼的光合作用最适温度则不随驯化温度的变化而有明显变化,属于驯化潜能低的植物,由此可见,不同地区的肾叶山蓼具有不同的驯化潜能,C正确。

温度影响酶的活性,从而影响植物的光合作用,所以加州的肾叶山蓼在驯化过程中,酶系统的适宜温度发生了变化,也说明表现型是基因型和环境条件共同作用的结果,D正确。

4.D 果蝇体色的黄色性状由X染色体上的隐性基因控制,显性基因控制野生颜色。

因为997只野生颜色雌蝇中纯合子和杂合子的具体数目不明,所以仅根据题目中数据无法计算出该群体的基因库中黄色基因的频率。

5.D 根据题干的信息可知,普通草蛉和下通草蛉属于两种草蛉,在北美生活在同一地域,因此二者之间不存在地理隔离,但存在生殖隔离,两种草蛉的生殖隔离与栖息地偏好、繁殖时间的差异有关,故A错,D对;据题干中的信息可知,两种草蛉体色形成与它们的栖息环境有关,故B错;由于二者都属于草蛉类,故它们在生态系统中所处的营养级是相同的,C错。

考点二 共同进化与生物多样性的形成

6.C 达尔文自然选择学说认为,“田鼠的打洞和夜间活动”是经过长期的自然选择的结果,A正确。

达尔文认为:

任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争。

生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争以及生物种间的斗争。

鹿和狼之间存在着捕食关系,在长期的自然选择过程中鹿与狼之间在进行捕食与反捕食的生存斗争,两者进行相互选择,B正确。

“狗的牙齿坚硬锋利,是长期磨炼出来的结果”,强调环境的变化是物种产生变化的原因,生活在特定环境中的生物为了适应环境,某些器官由于经常使用而发达,并且传递给下一代,这是拉马克的“用进废退”观点,C错误。

达尔文自然选择学说认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。

视力差的猫头鹰在自然选择的过程中由于得不到食物而被淘汰,D正确。

7.C 西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化是两者相互选择的结果,两种生物间在相互影响中共同进化,A、D正确;西番莲叶形作为环境因子之一对纯蛱蝶觅食行为具有选择作用,说明选择决定了纯蛱蝶的进化方向,B正确;西番莲发生叶形和叶片蜜腺的突变是内因,纯蛱蝶觅食行为对西番莲发生的叶形和叶片蜜腺突变进行选择,C错误。

8.C 图中a表示突变和基因重组,为生物进化提供原材料,突变包括基因突变和染色体变异,A错误;b表示生殖隔离,是新物种形成的标志,B错误;c表示新物种形成,新物种与生活环境共同进化,C正确;d表示地理隔离,生殖隔离是新物种形成的必要条件,D错误。

9.C 欺骗性榕小蜂与榕小蜂是竞争关系,前者的存在会抑制传粉榕小蜂的产卵和传粉量,A正确;据题干可知,榕树依赖专一的榕小蜂传粉,故若没有传粉榕小蜂的存在,榕树将无法通过种子进行繁殖,B正确;传粉榕小蜂能通过为榕树进行传粉,使榕树更有效地繁殖,C错误;榕树依靠传粉榕小蜂为之传粉,榕小蜂在榕树花序中产卵,以榕树花序为其幼体的栖息场所和食物来源,说明它们之间互惠互利,是互利共生关系,D正确。

B组 提升题组

一、选择题

1.B 在黑褐色环境中黑色桦尺蠖被保留,浅色桦尺蠖被淘汰的过程中,由于自然选择的作用,使控制桦尺蠖黑色性状的基因的频率升高,控制桦尺蠖浅色性状的基因的频率降低,A不符合题意;杂合高茎豌豆通过连续自交导致后代纯合子所占比例越来越高,杂合子所占比例降低,由于该过程不存在选择作用,基因频率并没有发生变化,B符合题意;将人工繁殖的麋鹿放归野生种群,由于环境条件发生改变,因此野生环境会对麋鹿进行选择,导致其基因频率发生变化,C不符合题意;通过紫外线照射青霉菌获得青霉素高产菌株的原理是基因突变,基因突变会改变种群基因频率,D不符合题意。

2.B 停止选择后,平均蛹重随世代增长逐渐降低,可以由此推出体重越小的个体在自然环境中的生存和繁殖能力越强,B错误;人工选择使平均蛹重随世代增长逐渐增加,据此可知A、C正确;基因库是指一个种群中的全部个体所含有的全部基因,选择使基因频率发生定向改变,因此每一代的基因库都会和上一代有所差异,D正确。

3.D 自然选择过程中,直接选择的是具有特定表现型的个体,A错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,只要种群的基因频率发生改变,生物就发生了进化,B错误;地理隔离能使基因库产生差别,但不一定能导致生殖隔离,C错误;种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件,D正确。

4.A 动物的摄食对植物合成的毒素有一定的选择作用,但并不能诱导植物产生合成毒素的性状,A错误;动物分布的区域主要受其食物分布的影响,B正确;在适应有毒植物的过程中,动物群体中抗毒素基因的基因频率升高,C正确;植物可通过自然选择,不断产生新型毒素,不断进化,D正确。

5.D 自然选择决定生物进化的方向,在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,所以自然选择的方向不同,各地区的小麦基因库会存在差异,A正确;由题干可知,小麦的穿梭育种是将两个地区的不同小麦品种进行杂交后,将获得的小麦植株不断地反复种植在两个地区,然后进行选择和鉴定而得到抗病高产的小麦新品种的育种方法,B正确;由题干可知,穿梭育种的原理主要是基因重组,利用了小麦的遗传多样性,C正确,D错误。

6.A 本题以根瘤菌为素材,综合考查考生对生物代谢类型、种间关系、协同进化、基因突变等概念的理解,同时考查考生信息获取的能力。

植物为根瘤菌提供水、无机盐及有机物,说明根瘤菌不具备自己合成有机物的能力,因此其同化作用类型为异养型,A错误;豆血红蛋白具有吸收和释放氧气的能力,因此可调节根瘤中的氧气含量,B正确;固氮酶位于根瘤菌内,豆科植物基因突变可能影响固氮酶的结构,C正确;根瘤菌与豆科植物的共生关系是协同进化的结果,D正确。

二、非选择题

7.

答案

(1)种群基因频率的改变 基因重组

(2)自然选择学说 生殖 (3)55% 15% 70% 是

解析

(1)①生物进化的实质是种群基因频率的改变,②表示可遗传的变异,包括基因突变、基因重组和染色体变异,它为生物进化提供原材料。

(2)现代生物进化理论的核心内容是自然选择学说,自然选择的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群的个体在自然条件下基因不能自由交流的现象,也就是物种形成必须要有生殖隔离。

(3)某植物种群中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%,则基因型为Aa的个体占30%,倘若人为舍弃隐性性状类型保留显性性状的基因型,则AA占40%,Aa占60%,令其自交,则自交子一代中基因型为AA的个体占40%+60%×1/4=55%,aa基因型的个体占60%×1/4=15%,此种群中A的基因频率=55%+1/2×(1-55%-15%)=70%。

没有经过人工选择之前种群中A的基因频率为20%+1/2×30%=35%,因为种群的基因频率发生了改变,所以该种群发生了进化。

8.

答案

(1)58+ZW 雌性个体产生29+Z和29+W两种卵细胞的比例接近1∶1,两种卵细胞和精子结合发育为雌雄个体的比例均等

(2)同种松毛虫进行单个配对 赤松毛虫、马尾松毛虫和油松毛虫 它们两两之间相互交配可产生可育后代,不存在生殖隔离 自然选择 (3)较高

解析

(1)据题干中的信息可知,松毛虫的性别决定方式为ZW型,雌性个体的性染色体组成为ZW,又知松毛虫染色体数表示为2N=60,因此雌性松毛虫的染色体组成为58条常染色体和一对性染色体ZW。

由于雌性个体产生29+Z和29+W两种卵细胞的比例接近1∶1,两种卵细胞和精子结合发育为雌雄个体的比例均等,所以自然界雌雄松毛虫的比例接近1∶1。

(2)不同松毛虫单个配对后F1数量及生长发育状况应该和同种松毛虫进行单个配对后产生的F1的情况作对比。

由于赤松毛虫、马尾松毛虫和油松毛虫,它们两两之间相互交配可产生可育后代,不存在生殖隔离,所以三者属于同一物种。

主要生活环境不完全相同,使得松毛虫的形态特征有一定差异,这是自然选择的结果。

(3)根据小题干中的后置信息“这可以说明在不同种松毛虫混合地区灾害较为严重和持久”可得出,松毛虫间杂交的F1通常生存率较高。