参考借鉴水稻基础知识手册doc.docx

《参考借鉴水稻基础知识手册doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《参考借鉴水稻基础知识手册doc.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

参考借鉴水稻基础知识手册doc

水稻基础知识手册

第一章概述

1、水稻生产的重要性

水稻是世界第二大粮食作物,播种面积和总产量仅次于小麦。

我国播种面积占粮食作物播种面积的30%左右,而稻谷产量占粮食总产的40%以上,播种面积和总产量均居粮食作物之首。

全国约有2/3的人口以稻米为主食。

水稻是高产作物,可通过水分管理、调节土壤肥力,提高其对肥料和光、热、CO2等自然资源的利用率,从而获得高产。

据研究,在地力相仿、施同等肥料的情况下,水稻干物质积累量常较旱地作物多,经济系数也比其他粮食作物高。

水稻的适应性强。

不论酸性土壤、轻盐碱土壤、沙土、黏土、排水不良的低洼沼泽地,还是其他作物不能适应的土壤,只要有水,一般均可栽培水稻或以水稻为先锋作物。

种植水稻是利用、改造低洼易涝地、盐碱地、砂薄地并增产粮食的重要途径。

2、水稻生产概况和分布

20RR年,世界水稻种植面积为1.53Ⅹ108hm2,占谷物面积的22.7%,稻谷单产3683kg/hm2,总产占谷物总产的28.8%。

世界各大洲都有水稻栽培。

亚洲水稻种植面积占世界总种植面积的90%以上。

中国是世界上最大的水稻生产国,面积和总产分别占世界总面积和总产的19.6%和33.3%。

印度也是世界上水稻种植大国,单产较低,总产不及中国,居世界第2位。

日本、韩国、朝鲜的单产水平均居世界前列,达6.0t/hm2以上。

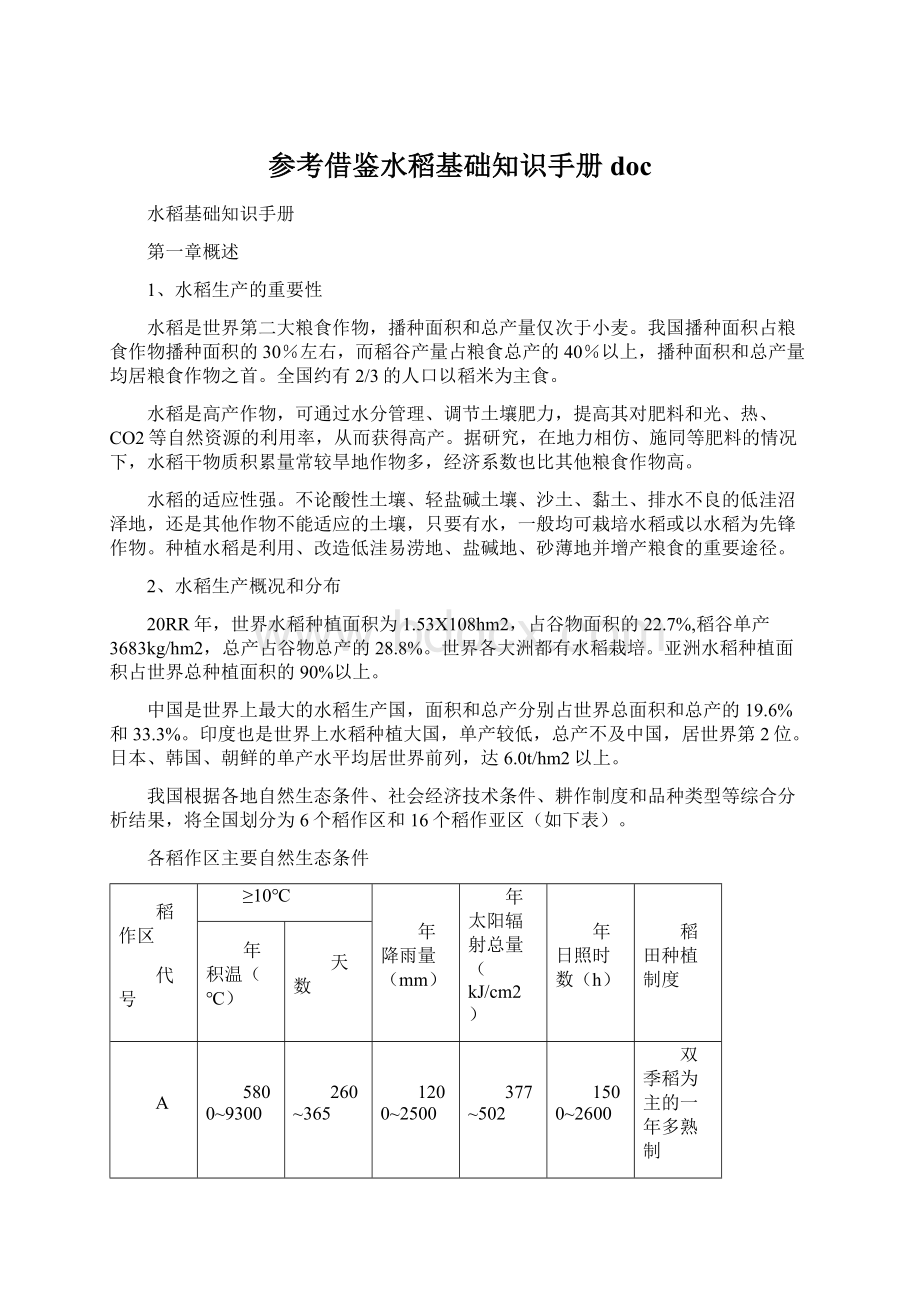

我国根据各地自然生态条件、社会经济技术条件、耕作制度和品种类型等综合分析结果,将全国划分为6个稻作区和16个稻作亚区(如下表)。

各稻作区主要自然生态条件

稻作区

代号

≥10℃

年降雨量(mm)

年太阳辐射总量(kJ/cm2)

年日照时数(h)

稻田种植制度

年积温(℃)

天数

A

5800~9300

260~365

1200~2500

377~502

1500~2600

双季稻为主的一年多熟制

B

4500~6500

210~260

800~20RR

209~482

1200~2300

双季稻三熟制和单季稻两熟制并存,双单比例约4:

6

C

2900~8000

180~260

800~1400

293~461

1200~2600

单季稻为主

D

4000~5000

170~210

58~1000

461~565

20RR~3000

一季稻的一年两熟、两年三熟和一年一熟

E

20RR~3700

110~200

350~1100

419~611

2200~3100

一年一熟

F

20RR~4250

110~250

50~600

544~628

2500~3400

一年一熟为主

A:

华南双季稻稻作区(位于南岭以南地区);B:

华中双单季稻稻作区(位于淮河秦岭以南,南岭以北地区);C:

西南高原单双季稻稻作区(位于我国西南部);D:

华北单季稻稻作区(位于淮河秦岭以北,长城以南地区);E:

东北早熟单季稻稻作区(位于辽东半岛西北与长城以北,大兴安岭以东地区);F:

西北干燥区单季稻稻作区(位于大兴安岭以西,长城、祁连山与青藏高原以北地区)

3、栽培稻的起源和类型

栽培稻只有两个种,即普通栽培稻和非洲栽培稻。

我国常见的栽培稻都属于普通栽培稻。

栽培稻是野生稻进化而来的,我国有三种野生稻,即普通野生稻、药用野生稻和疣粒野生稻,其中普通野生稻是普通栽培稻的祖先。

普通栽培稻的起源地为沿喜马拉雅山南麓的印度阿萨姆、泥泊尔、缅甸北部,老挝和中国西南部(我国云贵一带有许多野生稻种)

普通栽培稻的类型:

a、栽培稻分为籼稻与粳稻两个亚种

籼稻与粳稻是在不同温度条件下形成的两个亚种,籼稻主要分布在秦岭、淮河以南的平原,粳稻主要分布在秦岭淮河以北及以南的高寒山区。

b、每一亚种根据生育期长短又分为早、中稻和晚稻两大类

凡全生育期(播种一成熟)125天以内的叫早稻,125—150天为中稻,150天以上为晚稻。

c、每类又分水稻和陆稻2个土壤生态型

陆稻是人们从水稻中选择驯化出的具有耐旱性的一种土壤生态型。

d、每个土壤生态型又分为粘稻和糯稻二个变种

粘米中含10%-30%的直链淀粉和70%-90%的支链淀粉,糯米中几乎全为支链淀粉。

籼亚种与粳亚种在生理特性、栽培特点、形态特征上均有区别;

早、中、晚稻在生理特性、栽培特点上有区别;

水稻与陆稻在生理特性、栽培特点上有区别;

粘稻与糯稻仅在米质上有区别。

第二章生长发育

1、水稻的一生

水稻一生主要生育时期有:

播种、分蘖、插秧、有效分蘖终止(田间总茎数与穗数相同的时期)、拔节(分蘖终止)、孕穗、抽穗、灌浆、成熟。

具体如下图:

播种——幼穗分化期(中稻拔节)为营养生长期:

它包括幼苗期(萌芽——三叶)和分蘖期(四叶伸出开始萌发分蘖——幼穗分化)。

分蘖期在生产上常分为秧田分蘖期(四叶——拔秧)和大田分蘖期(返青后—幼穗分化)。

大田分蘖期又分为有效分蘖期(返青后——有效分蘖终止)和无效分蘖期(有效分蘖终止—分化)。

幼穗分化——抽穗为并进生长期:

又叫长穗期。

抽穗—成熟为生殖生长期:

又叫结实期。

2、种子发芽和幼苗生长

2.1、稻种结构

谷粒的外部是,内有一粒糙米。

稻种萌发需要适宜的环境条件,即水分、温度、氧气三要素,其适宜吸水量为本身风干重的25%~40%,发芽的最低稳定度为10℃(粳)~12℃(籼),最适生长温度为28~36℃,最高温度为40℃。

2.2、发芽和幼苗生长

胚根突破谷壳,生产上称为“破胸”或“露白”;当胚根与种子等长,胚芽长达种子长度的一半时,称发芽;幼芽最先出现的是芽鞘,为筒状、无叶绿素,然后从中抽出一个不完全叶,它含有叶绿素,所以它出现后秧苗开始现绿色,称之为“现青”,现青是水稻“出苗”的标准。

水稻三叶期的特点:

a、胚乳中养分已耗尽,称“离乳期”;b、植株根内形成通气组织,田面可以保水层;c、抗寒能力下降。

d、稻苗三叶期对低温和病虫的抵抗力最弱,生产上青枯、死苗都发生在三叶期,育秧时要注意渡过这一危险期。

2.3、幼苗生长的条件

水分:

出苗前保持最大持水量40%-50%,即可发芽出苗;三叶期前保持最大持水量的70%即可;三叶期后不得少于最大持水量的80%,有的已开始保水层。

温度:

日平均气温20℃左右对培育壮苗最有利。

养分:

氮素对秧苗生长的影响最大,应适时早施(一叶一心至二叶一心期施用);磷、钾肥能提高发根力、促进还苗,特别在低温下效果更好,所以低温季节育秧更应施用P、K肥。

3、叶、根、蘖、茎的生长

3.1、叶

稻叶分为芽鞘、不完全叶及完全叶3种形态。

发芽时最先出现的是无色薄膜状的芽鞘,从芽鞘中长出的第一片绿叶,只有叶鞘,一般称为不完全叶。

自第二片绿叶起,叶片、叶鞘清晰可见,习惯上称为完全叶。

我国栽培稻的主茎总叶数(指完全叶数),大多在11~19叶之间,主茎的叶数与茎节数一致,与品种生育期有直接关系。

生育期95~120d的早稻,约有10~13片叶,生育期为120~150d的中稻,约有14~16片叶;生育期150d以上的晚稻,总叶数在16片以上。

同一品种栽培于不同条件下,若生育期延长,出叶数往往也增加;生育期总叶数在缩短,出叶数也减少。

叶片的功能主要为光合、蒸腾和吸收。

3.2、根

水稻的根系属于须根系,由种子根和不定根组成。

种子根1条,当种子萌发时,由胚根直接生长而成,幼苗期起吸收作用。

不定根从分蘖节上由下而上逐步发生。

3.2.1、根的活力与机能

水稻根系在土壤中的分布和发展,受土壤和栽培措施的影响,并随稻株的生育进展而变化。

水稻根系主要分布在0-10cm土层中(占80%)。

分蘖期分布较浅,根群分布呈一扁圆形,抽穗期分布较深,呈倒卵圆形(如上图)。

根系的活力是表示根系完成各种生理活动的能力。

形态标准:

根尖部粗大、健全,伸长速度快,侧根长,白根多;生理标准:

根系伤流液多,伤流液的电导率高(即伤流液中各种氨基酸含量均高)。

根系的主要功能是:

吸收养分、水分;向根际泌氧;合成氨基酸、细胞分裂等。

3.2.2、影响根系生长的因素

土壤的通透性:

当土壤通透性好时,根呈白色;当土壤通透性稍差时,根呈黄色至黄褐色;当土壤通透性差时,根呈黑色;当土壤通透性太差时,根变成浅灰色的死根。

“白根有劲、黄根保命、黑根生病、灰根丧命”。

土壤营养:

在N、P、K三要素中,N对根系发育影响最大,缺N或N素过量,根量均减少。

土壤温度:

稻根生长最适温度为28—30℃,低于10℃生长停顿。

土壤水分:

稻田长期淹水,根分布浅、分枝少,落干晒田可促进根系发育。

总之,主要通过水层管理和肥料促进根的生长发育。

3.3、分蘖的生长

3.3.1、分蘖发生的规律

一般栽培条件下,地上部4—5个伸长节与茎秆基部2个节(芽鞘节、不完全叶节)不发生分蘖,由接近地表、紧缩在一起的几个中间节位发生分蘖。

主茎上直接长出的分蘖称第一次分蘖,由第一次分蘖上长出的分蘖称为第二次分蘖……。

分蘖出伸的规律:

n叶和n-3叶分蘖同时伸出,一般主茎长出4真叶时,从第一真叶中出生第一个一次分蘖。

3.3.2、分蘖动态

全田有10%的稻苗新生分蘖露尖时,称分蘖始期;

分蘖增加最快的时期称为分蘖盛期;

全田总茎数和最后成穗数想同的时期称为有效分蘖终止期;

全田总茎数达到最多的时期称为最高分蘖期(分蘖终止期);

一般拔节时分蘖终止,然后开始两极分化。

3.3.3、影响分蘖的因素

a、栽培深度和密度:

浅栽有利于分蘖,一般以3-3.5cm为宜;适当稀植,特别是降低穴苗数有利于分蘖。

b、营养:

在N、P、K三要素中,以N素对分蘖的发生影响最大。

提高叶片内N素水平是促进前期分蘖的关键,有效分蘖期内,要求叶片内含N量高于3.5%;控制苗体内N素水平也是控制无效分蘖的关键。

叶片含N量

4.18%

3.27%

3.05%

2.50%

1.50%

单株分蘖数(个)

1.21

1.01

0.65

分蘖停止

分蘖死亡

叶片含氮量与分蘖的关系

c、温度:

最低气温15—16℃,水温16—17℃,日均气温>20℃,分蘖发生才比较顺利。

最适气温30—32℃,水温32—34℃。

最高气温38—40℃,水温40—42℃。

d、光照:

秧田叶面积系数达3.5时,大田叶面积数系达4.0时,由于群体内光照条件恶化,分蘖终止。

e、水分:

分蘖期缺水受旱会抑制分蘖;灌水过深,降低分蘖节周围的温度,也会抑制分蘖。

3.4、茎的生长

形成过程:

茎秆基部第一个节间长达1.5-2cm、外形由扁变圆时,称为圆秆拔节,全田有50%的稻株拔节时称为拔节期。

节间伸长的特性:

节间伸长的顺序是:

自下而上逐个顺序进行;当下一节间伸长快结束时,上一节间正处在伸长盛期,再上一个节间已开始缓慢伸长。

节间伸长和出叶的相应关系是:

n叶出伸期≈(n-2)-(n-3)节间伸长期。

功能:

支持、输导、贮藏和通气。

防止水稻倒伏的途径:

①配方施肥与合理追肥:

重视P、K肥施用,拔节前后控肥。

②分蘖末期及时凉田,降低株高,并使基部节间增粗变硬;进入蜡熟期(穗头沉下后)采用间歇灌溉,防根早衰。

③合理密植,善拔节前后的光照条件。

④本田期应用生长调节剂

4、穗的分化发育和开花结实

4.1、穗的形态及分化

穗(如下图)为圆锥花序,中间有一穗轴,轴上有节叫穗节,最下一个节称穗颈节;穗节上有退化的苞叶,第一苞在穗颈节上;穗节上长出分枝叫一次枝梗,从一次枝梗上又可长出二次枝梗,在一次枝梗的顶端和二次枝梗上长出小枝梗,小枝梗末端着生小穗(颖花);每小穗有两片护颖(针状),内有三朵小花,上位花结实,它包括内颖、外颖、雌芯

(1)、雄芯(6)。

①—④根据各个器官原基的出现为标准,又叫幼根形成期;

⑤—⑧以花粉粒发育为标准,称孕穗期。

4.2、开花结实

4.2.1、开花受精

抽穗与开花的过程:

①单穗抽出期:

需3-5天。

②大田抽穗期:

大田