和两年高考题难度比较.docx

《和两年高考题难度比较.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《和两年高考题难度比较.docx(49页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

和两年高考题难度比较

2012年和2013年两年高考题难度比较

胡征善

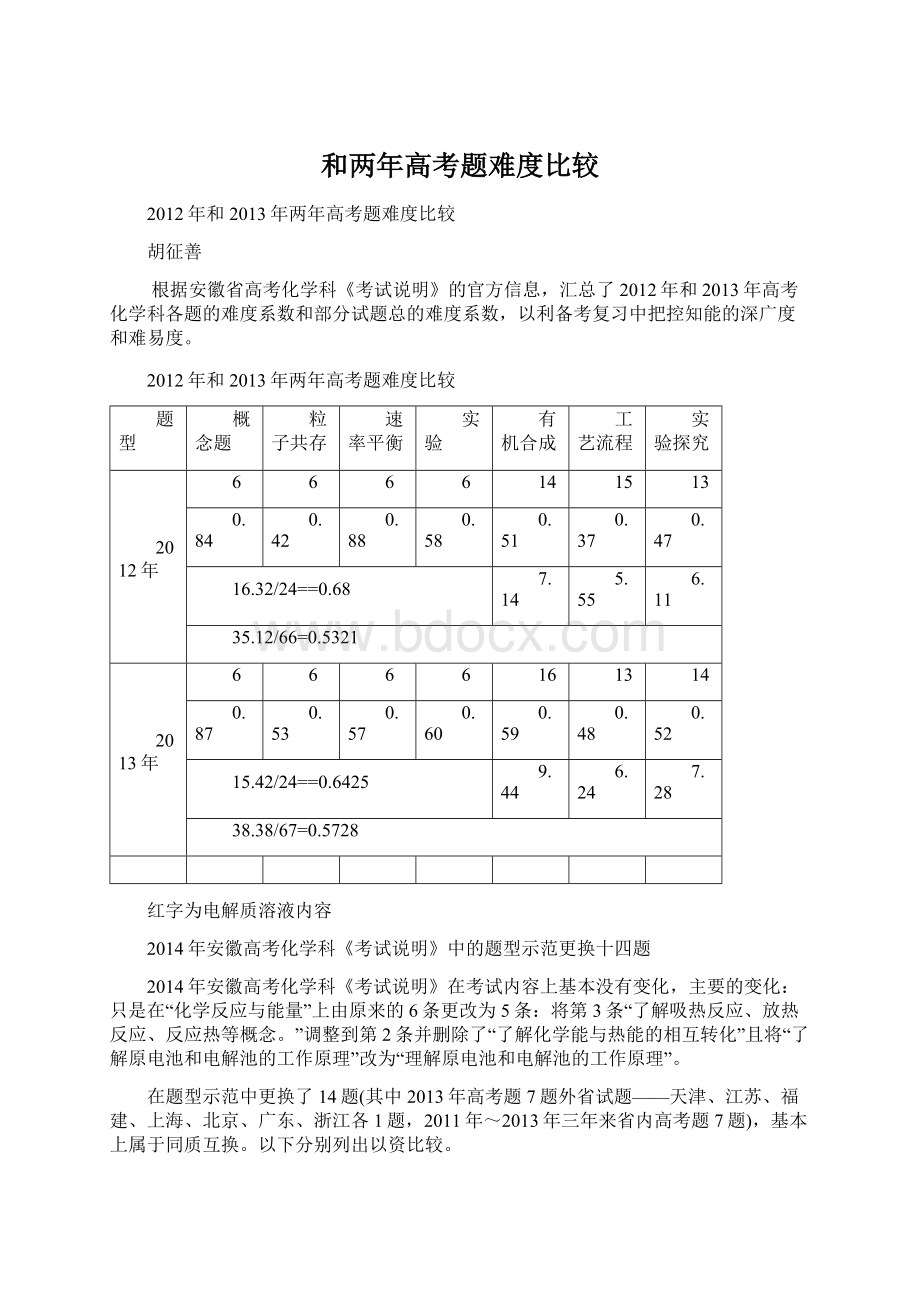

根据安徽省高考化学科《考试说明》的官方信息,汇总了2012年和2013年高考化学科各题的难度系数和部分试题总的难度系数,以利备考复习中把控知能的深广度和难易度。

2012年和2013年两年高考题难度比较

题型

概念题

粒子共存

速率平衡

实验

有机合成

工艺流程

实验探究

2012年

6

6

6

6

14

15

13

0.84

0.42

0.88

0.58

0.51

0.37

0.47

16.32/24==0.68

7.14

5.55

6.11

35.12/66=0.5321

2013年

6

6

6

6

16

13

14

0.87

0.53

0.57

0.60

0.59

0.48

0.52

15.42/24==0.6425

9.44

6.24

7.28

38.38/67=0.5728

红字为电解质溶液内容

2014年安徽高考化学科《考试说明》中的题型示范更换十四题

2014年安徽高考化学科《考试说明》在考试内容上基本没有变化,主要的变化:

只是在“化学反应与能量”上由原来的6条更改为5条:

将第3条“了解吸热反应、放热反应、反应热等概念。

”调整到第2条并删除了“了解化学能与热能的相互转化”且将“了解原电池和电解池的工作原理”改为“理解原电池和电解池的工作原理”。

在题型示范中更换了14题(其中2013年高考题7题外省试题——天津、江苏、福建、上海、北京、广东、浙江各1题,2011年~2013年三年来省内高考题7题),基本上属于同质互换。

以下分别列出以资比较。

一、例2、(2009安徽)石墨烯是由碳原子构成的单层片状结构的新材料(结构示意图如下),可由石墨剥离而成,具有极好的应用前景。

下列说法正确的是( )

A.石墨烯与石墨互为同位素

B.0.12g石墨烯中含有6.02×1022个碳原子

C.石墨烯是一种有机物

D.石墨烯中的碳原子间以共价键结合

答案:

D

说明:

从C60到碳纳米管,碳在人类认识自然的过程中不断产生奇迹。

本题选取碳家族另一种性质独特的新材料——石墨烯(碳片)创设问题情境,引导考生了解科学、技术、社会和环境之间的相互关系。

试题要求考生通过阅读获取石墨烯是“由碳原子构成”、“单层片状结构”等信息,认识石墨烯是一种碳单质,迁移其认知结构中已有的同位素、物质的量、有机物、共价键等基本概念进行分析和判断。

【例2】(2011年安徽卷)科学家最近研制出可望成为高效火箭推进剂的N(NO2)3(如图所示)。

已知该分子N—N—N键角都是108.1°,下列有关的说法正确的是

A.分子中N、O间形成的共价键是非极性键

B.分子中四个氮原子共平面

C.该物质既有氧化性又有还原性

D.15.2g该物质含有6.02×1022个原子

答案:

C

说明:

本题选取科学家在研究火箭燃料中发现的新分子N(NO2)3创设情境,考查共价键、氧化性、还原性等概念,物质的量和阿伏加德罗常数的计算,利用键角判断分子空间结构等知识。

能力层面上考查考生整合N(NO2)3结构图和题给信息的能力,以及分析问题和解决问题的能力。

二、例7、(2010江苏)常温下,用0.1000mol·L—1NaOH溶液滴定20.00mL0.1000mol·L—1CH3COOH溶液所得滴定曲线如下图。

下列说法正确的是()

A.点①所示溶液中:

c(CH3COO—)+c(OH—)=c(CH3COOH)+c(H+)

B.点②所示溶液中:

c(Na+)=c(CH3COOH)+c(CH3COO—)

C.点③所示溶液中:

c(Na+)>c(OH—)>c(CH3COO—)>c(H+)

D.滴定过程中可能出现:

c(CH3COOH)>c(CH3COO—)>c(H+)>c(Na+)>c(OH—)

(答案:

D

说明:

本题以酸碱中和滴定为载体,考查了电解质溶液中的离子浓度的大小比较和守恒关系。

能力层面上要求考生能够通过对滴定曲线的观察,运用分析和综合的方法来解决动态变化的化学问题。

【例7】2011年第13题、室温下,将1.000mol/L盐酸滴入20.00mL1.000mol/L氨水中,溶液pH和温度随加入盐酸体积变化曲线如右图所示。

下列有关说法正确的是

A.a点由水电离出的c(H+)==1.0×10—14mol/L

B.b点:

c(NH4+)+c(NH3·H2O)==c(Cl—)

C.c点:

c(Cl—)==c(NH4+)

D.d点后,溶液温度略下降的主要原因是NH3·H2O电离吸热

答案:

C

说明:

本题以酸碱中和滴定为载体,将中和反应过程中的温度和溶液pH随盐酸体积变化的曲线设计在一个双坐标图上,考查弱电解质概念、酸碱中和滴定过程中离子浓度大小比较和各种守恒关系。

考查考生通过对图形的观察,获取相关信息,并结合已有化学知识分析和解决动态变化中的化学问题的能力。

三、例10(2011年安徽)某固体酸燃料电池以CsHSO4固体为电解质传递H+,其基本结构见右图,电池总反应可表示为:

2H2+O2==2H2O,下列有关说法正确的是

A.电子通过外电路从b极流向a极

B.b极上的电极反应式为:

O2+2H2O+4e—==4OH—

C.每转移0.1mol电子,消耗1.12L的H2

D.H+由a极通过固体酸电解质转递到b极

答案:

D

说明:

本题以某固体酸燃料电池(以CsHSO4固体为电

解质传递H+)为情境,考查考生正确判断原电池正负

极,写出电极方程式及进行相关计算,内、外电路中电子的流向或离子的迁移方向,气体摩尔体积的适用条件和计算等知识。

试题的固体酸燃料电池情境和教材上呈现的碱性电解质燃料电池有一定的区别,虽然正负极的反应物都是氧气和氢气,但是由于电解质不同,导致内电路的电荷传递方式和电极的反应式也不同。

正确解答此题需要对燃料电池的原理有较深入的理解,考查考生从试题提供的信息中准确提取实质性内容,并与已有知识块整合重组为新知识块的能力,对考生创新能力有较高的要求。

【例10】2013年天津卷为增强铝的耐腐蚀性,现以铅蓄电池为外电源,以Al作阳极、Pb作阴极,电解稀硫酸,使铝表面的氧化膜增厚。

其反应原理如下:

电池:

Pb(s)+PbO2(s)+2H2SO4(aq)=2PbSO4(s)+2H2O(l)

电解池:

2Al+3H2O

Al2O3+3H2

电解过程中,以下判断正确的是

电池

电解池

A

H+移向Pb电极

H+移向Pb电极

B

每消耗3molPb

生成2molAl2O3

C

正极:

PbO2+4H++2e—=Pb2++2H2O

阳极:

2Al+3H2O—6e—=Al2O3+6H+

D

答案:

D

说明:

本题以铅蓄电池为外电源增强铝的耐腐蚀性创设问题情境,考查考生正确判断原电池正负极、原电池和电解池中离子迁移方向,电极反应方程式及相关计算。

能力层面上考查考生接受、吸收、整合连续文本和非连续文本信息,运用分析、综合的方法解决原电池和电解池相关问题的能力。

【解析】电极反应:

原电池(—)Pb(s)—2e—+SO42—(aq)=PbSO4(s)+2H2O(l)

(+)PbO2(s)+2e—+SO42—(aq)+4H+(aq)=PbSO4(s)+2H2O(l)

电解池(Pb:

阴极)2H++2e—==3H2

(Al:

阳极)2Al—6e—+3H2O==Al2O3+6H+

由电极反应可知,A选项:

铅蓄电池的正极反应消耗H+,电解质溶液中的H+向正极——PbO2移动;电解池的电解质溶液中的H+向阴极——Pb移动。

A选项错误。

B选项:

根据电路中转移的电子数相等,每消耗3molPb转移了6mole—,应生成1molAl2O3,B选项错误。

C选项:

铅蓄电池的正极反应错误。

D选项:

随着铅蓄电池的不断放电,Pb电极生成PbSO4,质量不断增大;电解池的Pb电极是导体,没有质量变化。

D选项正确

四、例12、(2012年江苏)用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是( )

A.用图1所示装置除去Cl2中含有的少量HCl

B.用图2所示装置蒸干NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体

C.用图3所示装置制取少量纯净的CO2气体

D.用图4所示装置分离CCl4萃取碘水后已分层的有机层和水层

答案:

D

说明:

本题给出了中学化学实验常见的四种装置示意图——洗气、蒸发、制气、分液,要求考生能够识别典型的实验仪器装置图,理解常见基本操作的原理,并能运用其原理对相关的实验方案做出评价。

【例12】2013年安徽卷实验室中某些气体的制取、收集及尾气处理装置如图所示(省略夹持和净化装置)。

仅用此装置和表中提供的物质完成相关实验,最合理的选项是

选项

A中的物质

B中的物质

C中收集的气体

D中的物质

A

浓氨水

CaO

NH3

H2O

B

浓硫酸

Na2SO3

SO2

NaOH溶液

C

稀硝酸

Cu

NO2

H2O

D

浓盐酸

MnO2

Cl2

NaOH溶液

答案:

B

说明:

本题立足于化学实验体系的三个要素——实验原理、实验装置和实验操作,用表格和装置图的形式,将实验目的与实验原理、气体性质以及所用到的实验装置一一对应起来。

具体涉及NH3、SO2、NO2、Cl2四种气体的制取、收集及尾气处理等方法和原理,考查N、S、Cl等元素化合物的性质、常用仪器的使用方法、化学实验基本操作等实验基础知识,考查考生化学实验的基本方法和技能。

五、例15、(2010安徽)在pH=1的溶液中,能大量共存的一组离子或分子是

A.Mg2+、Na+、ClO—、NO3—

B.Al3+、NH4+、Br—、Cl—

C.K+、Cr2O72—、CH3CHO、SO42—

D.Na+、K+、SiO32—、Cl—

答案:

B

说明:

本题在保持离子共存性题型连续性和稳定性的基础上,选项中融入有机分子,将有机和无机融合,让分子和离子共存,使之更贴近实际溶液体系中微粒的存在形式。

试题涉及碳、氮、硅、硫、氯、铝等多种常见元素形成的粒子的性质和复分解反应、氧化还原反应等知识。

能力层面上考查考生对中学化学基础知识融会贯通的能力和运用相关知识解决简单化学问题的能力。

【例15】2012年安徽卷下列离子或分子在溶液中能大量共存,通入CO2后仍能大量共存的一组是

A.K+、Ca2+、Cl—、NO3—B.K+、Na+、Br—、SiO32—

C.H+、Fe2+、SO42—、Cl2D.K+、Ag+、NH3·H2O、NO3—

答案:

A

说明:

本题在保持离子共存题连续性和稳定性的基础上,在题干上附加信息、选项中融入分子,将分子和离子融合,使之更贴近实际溶液体系中微粒的存在形式。

试题设计多种常见粒子,将复分解反应、氧化还原反应和元素化合物等知识融合到一起,知识覆盖面广,具有较强的综合性。

能力层面上考查考生对中学化学基础知识融会贯通的能力和运用相关知识解决简单化学问题的能力。

六、例16、(2009江苏)X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大。

X是周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等。

下列说法正确的是( )

A.元素Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,其半径依次增大

B.元素X不能与元素Y形成化合物

C.元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:

D.元素W、R的最高价氧化物的水化物都是强酸

答案:

C

说明:

本题以原子结构和元素周期表为依托,考查同周期、同主族元素性质(核外电子排布、原子半径、金属性、非金属性、酸碱性、气态氢化物的热稳定性等)变化规律以及物质化学式的书写。

能力层面上考查考生判断、分析、推理及综合能力,体现思维的敏捷性、深刻性和广阔性。

【例16】2013年江苏卷短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,且原子最外层电子数之和为13。

X的原子半径比Y的小,X与W同主族,Z是地壳中含量最高的元素。

下列说法正确的是

A.原子半径的大小顺序:

r(Y)>r(Z)>r(W)

B.元素Z、W的简单离子的电子层结构不同

C.元素Y的简单气态氢化物的热稳定性比Z的强

D.只含X、Y、Z三种元素的化合物,可能是离子化合物,也可能是共价化合物

答案:

D

说明:

该题以“周期表中元素的推断”为载体,考查元素周期表的结构、原子半径大小的比较、简单离子的电子层结构、气态氢化物的热稳定性、化合物类型的判断等知识。

能力层面上考查考生运用元素周期表中“位—构—性”三者关系,进行分析、推理及综合的能力,体现思维的敏捷性、深刻性和广阔性。

【解析】由题意快速判断:

Z为O,X和Y的原子序数均小于Z(O)且“X的原子半径比Y的小”,初步判断X为H,W为Na,再由“原子最外层电子数之和为13”可推出Y为N。

A选项:

原子半径r(Na—W)>r(N—Y)>r(O—Z),A选项错误。

B选项:

O2—和Na+的电子层结构完全相同,B选项错误。

C选项:

H2O的热稳定性比NH3强,C选项错误。

D选项:

H、N、O三种元素既可形成共价化合物HNO3或HNO2或羟氨(NH2OH),也可形成离子化合物NH4NO3,D选项正确。

七、例18、(2011北京)25℃、101kPa下:

①2Na(s)+O2(g)=Na2O(s) △H1=-414kJ/mol

②2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s) △H2=-511kJ/mol

下列说法正确的是( )

A.①和②产物的阴阳离子个数比不相等

B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同

C.常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快

D.25℃、101kPa下:

Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s) △H=-317kJ/mol

答案:

D

说明:

本题以金属钠与氧气反应为背景,考查热化学方程式、离子化合物的组成、氧化还原反应等知识,以及运用盖斯定理进行反应热的简单计算。

能力层面上考查考生从试题所给的两个热化学方程式中迅速、准确提取信息,并与已有化学知识整合,从而解决简单化学问题的能力。

【例18】2013年福建卷某科学家利用二氧化铈(CeO2)在太阳能作用下将H2O、CO2转变成H2、CO。

其过程如下:

太阳能①

mCeO2(m—x)CeO2·xCe+xO2

900℃

②

(m—x)CeO2·xCe+xH2O+xCO2mCeO2+xH2+xCO

下列说法不正确的是( )。

A.该过程中CeO2没有消耗

B.该过程实现了太阳能向化学能的转化

C.右图中△H1=△H2+△H3

D.以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为CO+4OH——2e—==CO32—+2H2O

答案:

C

说明:

本题以二氧化铈在太阳能作用下将H2O、CO2转变为H2、CO为背景,考查质量守恒定律、能量的转化、应用盖斯定律进行反应热的简单计算,以及电极反应式的正误判断等知识。

能力层面上考查考生从试题所给的方程式和图示中迅速、准确地提取相关信息,并与已有化学知识整合,从而解决简单化学问题的能力。

【解析】C选项△H1=—△H2—△H3

八、例19、(2011上海)120mL含有0.20mol碳酸钠的溶液和200mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸的浓度合理的是( )

A.2.0mol/L B.1.5mol/L C.0.18mol/L D.0.24mol/L

答案:

B

说明:

本题从盐酸与碳酸钠溶液滴加顺序不同的角度考查离子反应的定量关系,以物质的量为中心的基本计算能力,以及运用离子反应的实质和定量关系解决简单化学问题的能力。

【例19】2013年上海卷已知氧化性Br2>Fe3+。

FeBr2溶液中通入一定量的Cl2,发生反应的离子方程式为:

aFe2++bBr—+cCl2→dFe3++eBr2+fCl—

下列选项中的数字与离子方程式中的a、b、c、d、e、f一一对应,其中不符合反应实际的是()

A.243226B.021012C.201202D.222214

答案:

B

说明:

本题以氯气的量不同引起产物不同创设问题情境,考查氧化还原反应规律应用于离子的定量计算知识。

能力层面上考查考生以物质的量为中心的基本计算能力,以及运用离子反应的实质和定量关系解决简单化学问题的能力,对考生思维的敏捷性有较高的要求。

【解析】因还原性Fe2+>Br—,通入氯气优先与Fe2+反应,然后再与Br—反应,所以a>0,b≥0。

故B选项不符合反应实际。

至于其它选项是否正确,可将题给离子方程式改写为:

aFe2++2eBr—+cCl2→aFe3++eBr2+2cCl—,再根据得失电子守恒,凡服从2c=a+2e(a>0且2e≥0)均符合反应实际。

根据A、C、D选项的数据可知a=2,必有c=e+1即c=1+b/2。

九、【例28】(10年江苏)高纯MnCO3是制备高性能磁性材料的主要原料。

实验室以MnO2为原料制备少量高纯MnCO3的操作步骤如下:

(1)制备MnSO4溶液:

在烧瓶中(装置见下图)加入一定量MnO2和水,搅拌,通入SO2和N2混合气体,反应3h。

停止通入SO2,继续反应片刻,过滤(已知MnO2+H2SO3=MnSO4+H2O)。

①石灰乳参与反应的化学方程式为________________。

②反应过程中,为使SO2尽可能转化完全,在通入SO2和N2比例一定、不改变固液投料的条件下,可采取的合理措施有__________________、______________。

③若实验中将N2换成空气,测得反应液中Mn2+、SO42—的浓度随反应时间t变化如下图。

导致溶液中Mn2+、SO42—的浓度变化产生明显差异的原因是___________。

(2)制备高纯MnCO3固体:

已知MnCO3难溶于水、乙醇,潮湿时易被空气氧化,100℃开始分解;Mn(OH)2开始沉淀的pH=7.7。

请补充由

(1)制得的MnSO4溶液制备高纯MnCO3的操作步骤[实验中可选用的试剂:

Ca(OH)2、NaHCO3、Na2CO3、C2H5OH]。

①________;②________;③________;④________;⑤低于100℃干燥。

答案:

(1)①Ca(OH)2+SO2=CaSO3+H2O

②控制适当的温度;缓慢通入混合气体

③Mn2+催化O2与H2SO3反应,生成H2SO4

(2)①边搅拌边加入NaHCO3(或Na2CO3),并控制溶液pH<7.7

②过滤,用少量水洗涤2~3次

③检验SO42-是否被洗涤除去

④用少量C2H5OH洗涤(凡合理答案均可)

说明:

本题以MnO2为原料制备少量高纯MnCO3的的工业过程为载体,以物质分离和提纯的实验知识和方法为主线,考查硫的化合物性质、实验的基本操作、实验条件的选择、实验设计等基础知识和基本技能。

其中第

(1)小题中的①考查考生运用中学化学基础知识解决实际问题的能力;②③考查考生通过对实验装置图和实验数据的观察,获取相关信息进行数据处理的能力,对实验现象和结果进行分析和解释的能力,以及用正确的化学术语及文字进行表达的能力。

第

(2)小题,要求考生根据试题提供的新信息,与已有知识块整合,得出制备高纯MnCO3的操作流程。

【例28】2013年北京卷某学生对SO2与漂粉精的反应进行实验探究:

操作

现象

取4g漂粉精固体,加入100mL水

部分固体溶解,溶液略有颜色

过滤,测漂粉精溶液的pH

pH试纸先变蓝(约为12),后褪色

i.液面上方出现白雾;

ii.稍后,出现浑浊,溶液变为黄绿色;

iii.稍后,产生大量白色沉淀,黄绿色褪去

(1)C12和Ca(OH)2制取漂粉精的化学方程是。

(2)pH试纸颜色的变化说明漂粉精溶液具有的性质是。

(3)向水中持续通入SO2,未观察到白雾。

推测现象i的白雾由HC1小液滴形成,进行如下实验:

a.用湿润的碘化钾淀粉试纸检验白雾,无变化;

b.用酸化的AgNO3溶液检验白雾,产生白色沉淀。

①实验a目的是。

②由实验a、b不能判断白雾中含有HCl,理由是。

(4)现象ii中溶液变为黄绿色的可能原因:

随溶液酸性的增强,漂粉精的有效成分和Cl-发生反应。

通过进一步实验确认了这种可能性,其实验方案是。

(5)将A瓶中混合物过滤、洗涤,得到沉淀X

①向沉淀X中加入稀HC1,无明显变化。

取上层清液,加入BaC12溶液,产生白色沉淀。

则沉淀X中含有的物质是。

②用离子方程式解释现象iii中黄绿色褪去的原因:

。

答案:

(1)

(2)碱性、漂白性

(3)①检验白雾中是否Cl2,排除Cl2干扰

②白雾中含有SO2,SO2可以使酸化的AgNO3溶液产生白色的Ag2SO4沉淀

(4)向漂白精溶液中逐滴滴入硫酸,观察溶液颜色是否变为黄绿色

(5)①CaSO4

②

说明:

本题以SO2与漂粉精反应的实验探究为载体,考查Cl、S元素及其化合物的性质、氧化还原反应。

能力层面上考查考生在解决简单化学问题的过程中,运用科学的方法对化学现象提出科学合理解释的能力。

第

(1)小题,考查氧化还原反应方程式分书写;第

(2)小题,考查由现象推理性质的能力;第(3)小题,考查考生综合分析和评价实验的能力;第(4)小题,考查考生设计实验方案(操作、现象、结论),运用正确化学术语进行表述的能力,以及正确书写离子方程式的能力。

本题旨在引导中学化学教学在关注具体化学知识的同时,注意引导学生通过以化学实验为载体的探究活动,体验科学研究的过程,强化科学探究的意识,促进学习方式的转变。

十、例31、(2009年广东)三草酸合铁酸钾晶体K3[Fe(C2O4)3]·3H2O可有于摄影和蓝色印刷。

某小组将无水三草酸合铁酸钾在一定条件下加热分解,对所得气体产物和固体产物进行实验和探究。

请利用实验室常用仪器、用品和以下限选试剂完成验证和探究过程。

限选试剂:

浓硫酸、1.0mol·L-1HNO3、1.0mol·L-1盐酸、1.0mol·L-1NaOH、3%H2O2、0.1mol·L-1KI、0.1mol·L-1CuSO4、20%KSCN、澄清石灰水、氧化铜、蒸馏水。

(1)将气体产物依次通过澄清石灰水(A)、浓硫酸、灼热氧化铜(B)、澄清石灰水(C),观察到A、C中澄清石灰水都变浑浊,B中有红色固体生成,则气体产物是 。

(2)该小组同学查阅资料后推知,固体产物中,铁元素不可能以三价形式存在,而盐只有K2CO3。

验证固体产物中钾元素存在的方法是_____________,现象是____________ 。

(3)固体产物中铁元素存在形式的探究。

①提出合理假设:

假设1:

________________ ;

假设2:

________________ ;