届启东中学高三语文考前辅导.docx

《届启东中学高三语文考前辅导.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届启东中学高三语文考前辅导.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届启东中学高三语文考前辅导

2008届启东中学高三语文考前辅导

一、语言表达

1.阅读下面一段文字,用简练的语言概括南方的受灾情况,并着眼将来提出相关建议。

我国南方地区出现入冬以来最大幅度的降温和雨雪天气。

湖南省大部分地区出现了长达10余天的雨雪、低温天气,1359.5万人受灾,被大雪围困30.7万人;困灾倒塌房屋1.1万间,死亡大牲畜3.3万头。

湖北先后发生2次大到暴雪。

持续雨雪低温天气使全省810万人受灾;转移群众7.64万人。

蔬菜运不进来,武汉农产品市场“涨”声如潮,每斤小白菜的价格从1元多涨每斤3.5元。

贵州省500千伏“日”字形环网被完全破坏,全省最多时有18个县完全停电。

贵州省24日宣布全省进入大面积二级停电事件应急状态。

12日以来,贵州省滞留在各条公路上的司乘人员一度多达10余万人。

安徽全省已有16个市发生雪灾,受灾人口340多万,倒塌房屋5144间。

概括:

。

(2分,不超过20字)

建议:

。

(2分,不超过40字)

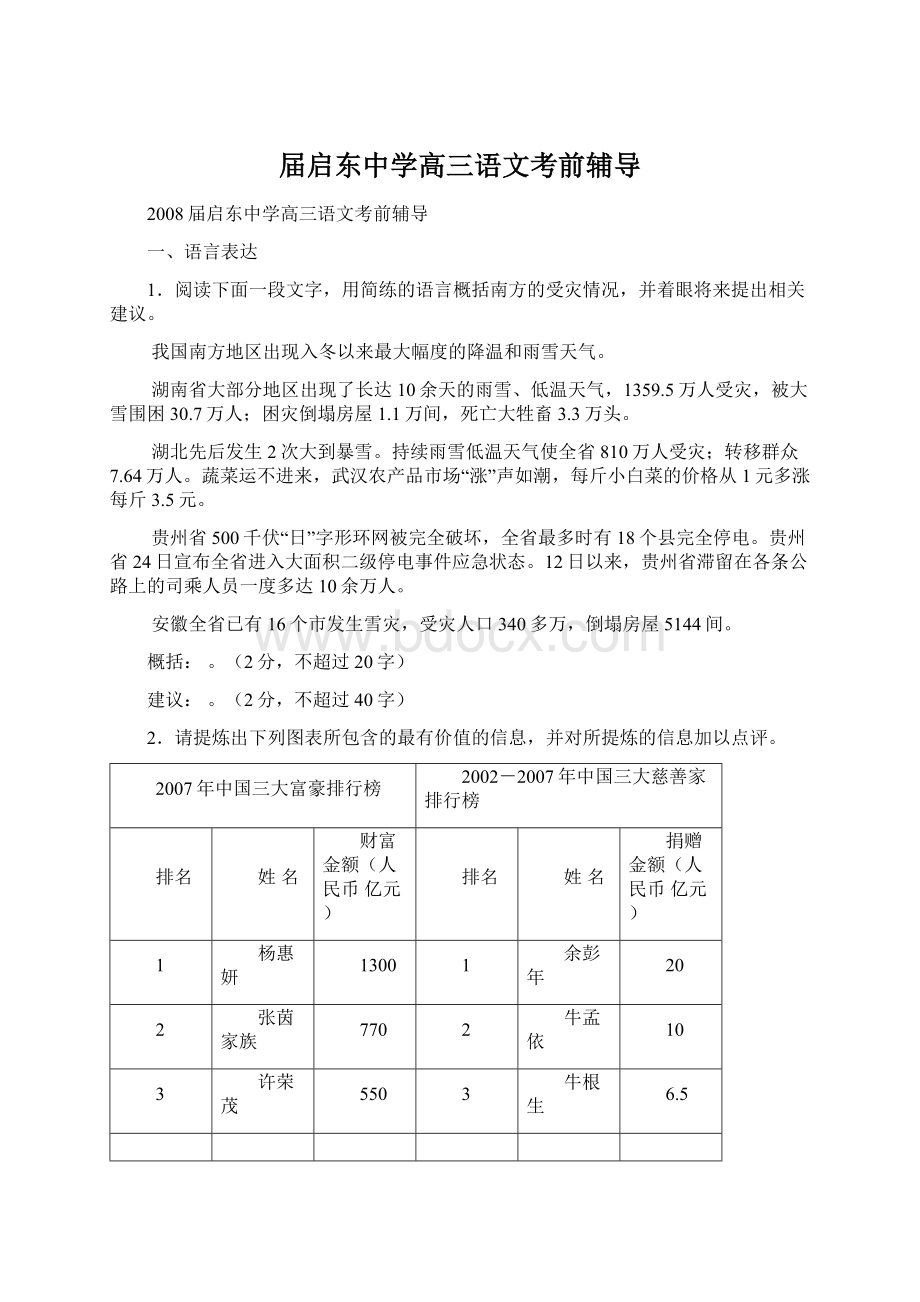

2.请提炼出下列图表所包含的最有价值的信息,并对所提炼的信息加以点评。

2007年中国三大富豪排行榜

2002-2007年中国三大慈善家排行榜

排名

姓名

财富金额(人民币亿元)

排名

姓名

捐赠金额(人民币亿元)

1

杨惠妍

1300

1

余彭年

20

2

张茵家族

770

2

牛孟依

10

3

许荣茂

550

3

牛根生

6.5

2007年美国三大富豪排行榜

2002-2007年美国三大慈善家排行榜

排名

姓名

财富金额

(美元亿元)

排名

姓名

捐赠金额

(美元亿元)

1

比尔·盖茨

590

1

沃伦·巴菲特

312

2

沃伦·巴菲特

520

2

比尔·盖茨

258

3

希尔顿·阿德尔森

280

3

乔治·索罗斯

159

。

3.在下面的横线上填上恰当的话,使前后的内容对应,句式、修辞方法基本相同。

面对伤害,应有大海般的胸襟,就像蚌包容一粒沙,终会使其成为珍珠;

面对困境,;

面对挫折,。

4.模仿下面例句的句式和修辞手法,另选两个陈述对象,再写两组与例句意思相连的句子,以构成连贯的排比。

例句:

蓝天有深邃的灵魂,才能吸引星月;

山峰有高昂的头颅,才能俯视原野;

仿句:

_____________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________。

5.京珠高速路韶关段因冰灾被迫封闭,旅客上干人在路上滞留,处境艰难。

灾情发生后,公安交警维持秩序,医疗巡逻车进驻,解放军挥铲破冰,旅客吃上热饭……假如你是其中一位旅客,为安抚家中焦虑的父母,请结合当时情形,拟发一则短信,要求使用至少一种修辞,包括标点在内,不超过50字。

(6分)

短信内容:

。

6.中央电视台第一套节目的“新闻联播”被某化妆品公司以谐音“馨吻脸脖”抢注商标。

某校围绕化妆品公司这一行为举行了一场辩论会。

请你作为反方辩论,要求针对正方的观点展开反驳,做到有理有据,有说服力,50字以内。

(4分)

正方:

化妆品公司的做法应当受到褒奖。

它巧妙地运用了谐音、双关的修辞,丰富了汉语的表现力,创意新颖、风趣;同时借用“新闻联播”的广泛影响,利用人们的好奇心理,能提高化妆品的品牌效应,收到事半功倍的效果。

反方:

。

7.下面的名言可用来说明什么观点?

(每条观点不超过15个字)(必须答到两条以上)

法国哲学家狄得罗说过:

“饥饿如雷鸣,那么良心的呼声就弱如丝。

”

观点一:

。

观点二:

。

二、诗歌鉴赏

1.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

听流人水调子

王昌龄

孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

【注】流人,流落江湖的乐人;水调子,水调歌。

(1)找出写景句,说说它在全诗中的作用。

找出诗中描写音乐的句子。

。

(2)诗中“断弦”二字有很强的表现力。

请就“断弦”这一细节作简要赏析。

。

2.阅读下面这首诗,回答问题。

夜望月

王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(1)首诗前两句写景,你能看出当时诗人的形象和心境是怎样的?

。

(2)诗评家认为此诗之妙,妙在后两句。

请从思想内容和艺术技巧上作简要分析。

。

(3)《全唐诗》录入此诗,“落”字作“在”字,请你说说,是“落”好是“在”好,为什么?

。

3.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

(8分)

[中吕] 朝天子•秋夜客怀

周德清(元)

月光,桂香,趁着风飘荡。

砧声催动一天霜。

过雁声嘹亮,叫起离情,敲残愁况。

梦家山,身异乡。

夜凉,枕凉,不许愁人强。

(1)“月光,桂香,趁着风飘荡”描绘了怎样的一幅画面?

有什么作用?

。

(2)试分析“过雁声嘹亮,叫起离情,敲残愁况”的妙处。

。

4.阅读下面一首词,回答问题。

(8分)

菩萨蛮塞上秋望

(清)冯云骧

龙沙落日山衔水,登台怅望寒云里。

猎骑返城西,秋风大将旗。

飞蓬迷鸟路,白雁哀鸣去。

绝塞易黄昏,孤城早闭门。

(1)词的上阕通过哪些意象呼应了词题?

这些意象的描写有何作用?

。

(2)一般说来,词的下阕应抒发情感,可文中却看不到抒情的句子。

请通读全词,说说词中抒发了怎样的思想感情?

。

三、文言文阅读

(一)阅读下面一段文言文,完成1-4题。

铁铉,邓人。

洪武中,由国子生授礼科给事中,调都督府断事。

尝谳疑狱,立白。

太祖喜,字之曰“鼎石”。

建文初,为山东参政。

李景隆之北伐也,铉督饷无乏。

景隆兵败白沟河,单骑走德州,城戍皆望风溃。

铉与参军高巍感奋涕泣,自临邑趋济南,偕盛庸、宋参军等誓以死守。

燕兵攻德州,景隆走依铉。

德州陷,燕兵收其储蓄百余万,势益张。

遂攻济南,景隆复大败,南奔。

铉与庸等乘城守御。

燕兵堤水灌城,筑长围,昼夜攻击。

铉以计焚其攻具,间出兵奋击。

又遣千人出城诈降。

燕王大喜,军中皆欢呼。

铉伏壮士城上,候王入,下铁板击之。

别设伏、断桥。

既而失约,王未入城板骤下。

王惊走,伏发,桥仓卒不可断,王鞭马驰去。

愤甚,百计进攻。

凡三月,卒固守不能下。

当是时,平安统兵二十万,将复德州,以绝燕饷道。

燕王惧,解围北归。

燕王自起兵以来,攻真定二日不下,即舍去。

独以得济南,断南北道,即画疆守,金陵不难图。

故乘大破景隆之锐,尽力以攻,期于必拔,而竟为铉等所挫。

帝闻大悦,遣官慰劳,赐金币,封其三世。

铉入谢,赐宴。

凡所建白皆采纳。

擢山东布政使。

寻进兵部尚书。

以盛庸代景隆为平燕将军,命铉参其军务。

是年冬,庸大败燕王于东昌,斩其大将张玉。

燕王奔还北平。

自燕兵犯顺,南北日寻干戈,而王师克捷,未有如东昌者。

自是燕兵南下由徐、沛,不敢复道山东。

比燕兵渐逼,帝命辽东总兵官杨文将所部十万与铉合,绝燕后。

文师至直沽,为燕将宋贵等所败,无一至济南者。

四年四月,燕军南缀王师于小河,铉与诸将时有斩获。

连战至灵璧,平安等师溃被擒。

既而庸亦败绩。

燕兵渡江,铉屯淮上,兵亦溃。

燕王即皇帝位,执之至。

反背坐廷中嫚骂,令其一回顾,终不可,遂磔于市。

年三

十七。

(节选自《明史•列传第三十》)

注释:

磔,古代一种分裂肢体的酷刑。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

A.尝谳疑狱,立白狱:

案件

B.帝命辽东总兵官杨文将所部十万与铉合部:

统率,指挥

C.四年四月,燕军南缀王师于小河缀:

聚集,汇合

D.燕兵渡江,铉屯淮上,兵亦溃屯:

驻扎

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

A.李景隆之北伐也,铉督饷无乏后之视今,亦由今之视昔

B.期于必拔,而竟为铉等所挫一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉

C.凡所建白皆采纳为国者无使为积威之所劫哉

D.将复德州,以绝燕饷道臣以供养无主,辞不赴命

3.下列对原文有关内容的理解和分析,正确的一项是()

A.由于铁铉机智灵敏善决疑狱,太祖朱元璋赐字“鼎石”,又封他为山东参政,足以看出朱元璋对他的器重。

B.大将军李景隆率军北伐时,铁铉负责督运粮饷从无匮乏。

李景隆兵败后,各城守军皆望风而溃,只有铁铉固守城池坚持作战。

C.燕王朱棣连续三月攻打济南,主要是企图攻占济南后,即可割断南北,占有整个中原地区,进而图谋金陵,但是没料到被铁铉挫败,只好兵退北平。

D.朱棣攻济南时,筑堤挡水,引河水灌城。

铁铉决定以诈降之计,诱杀朱棣,但可惜计划失败,引发了燕军更加疯狂的攻势。

4.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)燕兵堤水灌城,筑长围,昼夜攻击。

(2)独以得济南,断南北道,即画疆守,金陵不难图。

(3)故乘大破景隆之锐,尽力以攻,期于必拔,而竟为铉等所挫。

(4)铉以计焚其攻具,间出兵奋击。

(5)王惊走,伏发,桥仓卒不可断,王鞭马驰去。

(6)反背坐廷中嫚骂,令其一回顾,终不可,遂磔于市。

(二)阅读下面一段文言文,完成第1—5题

第五伦字伯鱼,京兆长陵人也。

建武二十九年,从(淮阳)王朝京师,随官属得会见,帝问以政事,伦因此酬对政道,帝大悦。

拜会稽太守。

会稽乱淫祀,好卜筮。

民常以牛祭神,百姓财产以之困匮。

伦到官,移书属县,晓告百姓,其巫祝有托鬼诈怖愚民,皆案论之。

有妄屠牛者,吏辄行罚。

民初颇恐惧,或祝诅妄言,伦案之愈急。

后遂断绝,百姓以安。

永平五年,坐法征,老小攀车,啼呼相随,日裁行数里,不得前,伦乃伪止亭舍,阴乘船去。

迁蜀郡太守。

蜀地肥饶,人吏富实,掾史家赀多至千万,皆鲜车怒马,以财货自达。

伦悉简其丰赡者遣还之,更选孤贫志行之人以处曹任。

于是争赇

抑绝,文职修理。

所举吏多至九卿、二千石,时以为知人。

肃宗初立,擢自远郡,代牟融为司空。

帝以明德太后故,尊崇舅氏马廖,兄弟并居职任,冠盖之士争赴趣之。

伦以后族过盛,欲令朝廷抑损其权,上疏。

及马防

为车骑将军,当出征西羌,伦又上疏曰:

“闻马防请杜笃为从事中郎。

笃为乡里所废,客居美阳,女弟为马氏妻,恃此交通,在所县令苦其不法,收系论之。

今来防所,议者咸致疑怪,况乃以为从事,将恐议及朝廷。

今宜为选贤能以辅助之,不可复令防自请人,有损事望。

”并不见省用。

伦奉公尽节,言事无所依违。

诸子或谏止,辄叱遣之。

吏人奏记及便宜者,亦并封上,其无私若此。

然少蕴藉,不修威仪,亦以此见轻。

或问伦曰:

“公有私乎?

”对曰:

“昔人有与吾千里马者,吾虽不受,有三公有所选举,心不能忘,而亦终不用也。

吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠。

若是者,其可谓无私乎?

”

注:

赇(qiú):

贿赂

马防:

马廖之弟

1.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是()

A.伦因此酬对政道酬:

应答

B.伦案之愈急,后遂断绝案:

追查

C.有妄屠牛者,吏辄行罚妄:

随意

D.伦悉简其丰赡者遣还之简:

选拔

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是()

A.

百姓财产以之困匮

不以物喜,不以己悲

B.

笃为乡里所废

吾属今为之虏矣

C.

况乃以为从事

设九宾于廷,臣乃敢上璧

D.

其无私若此

其闻道也固先乎吾

3.以下句子分别编为四组,全都表现第五伦公正无私的一组是()

移书属县,晓告百姓

伦乃伪止亭舍,阴乘船去

所举吏多至九卿、二千石

伦以后族过盛,欲令朝廷抑损其权

言事无所依违

诸子或谏止,辄叱遣之

A.

B.

C.

D.

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

A.第五伦任会稽太守时,坚决禁绝欺诈恐吓百姓的迷信活动,使百姓能安居乐业,在他因犯法被召回时,百姓都依依难舍。

B.第五伦任蜀郡太守时,不以贫富而以志行任免官吏,这样就禁绝了竞相行贿的现象,整肃了吏治,选拔了人才,时人认为他知人善任。

C.第五伦认为皇帝拜马防为车骑将军,出征西羌,属任人不当,上疏谏止,但是皇帝没有接受他的忠告。

D.第五伦认为自己称不上“无私”,因为对欲赠千里马者,虽未举荐,但心存恩念;儿子有病,自己也牵肠挂肚,夜不成眠。

5.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)伦到官,移书属县,晓告百姓,其巫祝有托鬼诈怖愚民,皆案论之。

(2)伦乃伪止亭舍,阴乘船去。

(3)掾史家赀多至千万,皆鲜车怒马,以财货自达

(4)伦以后族过盛,欲令朝廷抑损其权,上疏。

(5)然少蕴藉,不修威仪,亦以此见轻。

(6)吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠。

若是者,其可谓无私乎?

”

四、现代文阅读

(一)散文阅读

麻雀

吴若增

阅读下面的文字,完成1—4题。

麻雀实在是一种很奇怪的动物。

从上个世纪50年代,“大跃进”生活过来的人们肯定都还记得,在咱们这里,它们曾被布为“四害”之一,遭受过全国共诛之全民共讨之的迫害。

奇怪的是,在今天看起来,它们的数量虽不见增加,却也没见减少。

尤其令人不解并令人感动的是;它们似乎并没有计较人类的恶意,并没有因此而疏远人类。

对此,我曾经以为这是因了它们的生性宽容,或者就是没记性,写这文章对才想到:

它们之所以如此,其实倒可能是因为它们根本就没有意识到咱们会把它们宣布为敌人!

“你们活你们的,我们活我们的,我们又不曾去抢你们饭碗里面的粮食,凭什么要把我当成敌人呀?

”它们一定是这样想的。

便是当年咱们爬上房顶,呐喊放炮,敲盆狂叫,累得它们一个个从天上掉下来,它们奄奄一息之时也一定不会想到谋杀,而只会想到:

“这人……怎么却疯了?

”

是的,人要是疯了,就易于把面前的一切都看成敌人,且斗争起来不择手段。

我在乡下时,曾经干过上房揭瓦掏麻雀的事。

但我当时的动机,却不过只是想要试一试能否把它们驯化。

我就发现,成年的麻雀是不可能被驯化的,它们情愿死也不会投降,更不会叛变——真的,我就不曾发现过一个“雀奸”。

想起它们被我关在笼子里时的眼神儿——愤怒抗争准备拼死一搏的刀子一样的眼神儿,

我至今都心有余悸。

而且,想起我亲眼看到过它们宁愿饿死,也不肯吃上一粒我撤在笼子里面的粮食时对,我对它们的敬意至今不减。

“这是怎样一种刚烈的动物呀?

”常常地,我这样想。

“不自由,毋宁死!

”——这誓言,在麻雀的身上,我看到了最完美的体现。

是的,麻雀就是这样一种酷爱自由的家伙,别看它们跟你生活在一起,你却是永远也不可能剥夺它们的自由的——不,不对,不能把它们理解为是跟咱们生活在一起。

因为表面上看起来仿佛如此,而实际上却是跟咱们不远不近、若即若离飞至于本质上到底是怎样的呢?

本质上是它们根本就没有进入咱们的生活——或者说,它们根本就没有打算进入咱们的生活,

这倒令我忽地有了一点明白:

距离这东西,常常是没有多少意义的,这就比方说咱们人,有些人离得很近,但关系却其实很远。

远就远吧。

只要它们不伤害咱们,它们就有生存的权利,这不是个宽容不宽容的问题、这是个观念的问题。

在这问题上,咱们人不是已经进化到了这样一个观念了吗?

所谓现代人权的核心,就是只要你不仿害他人,你就有按照你的方式存在的权利,不管你的生存方式与别人的生存方式有着怎样的不同。

而且,也只有抱了这样的规念,社会才能真的多元,而人与人也才能真的和谐。

君不见在咱们这样文明的都市里,自从咱们承认了麻雀具有生存权之后,人与麻雀才渐渐地达成了和谐吗?

与人相比,麻雀算是弱势群体。

对于弱势群体,仅有同情是不够的——我甚至要说,同情其实是个错误。

这就好比人们对待农民工,想起来就同情一下,想不起来就惯性地歧视,这箕实并不公平。

倘若你能够认识到人与人本来平等,你因此就能够以平等之心去对待,那就无所谓谁去同情谁了——凭什么人家要你去同情呀?

人家凭力气吃饭,又没来抢你的饭碗,你同情得着吗?

关于麻雀,可说的正多,限于篇幅,就此打住。

最后我要说我有个疑惑,疑惑于都市里的麻雀夜里却在哪儿睡觉,它们总不至于像是某些人那样白天在市里上班,晚上开车去郊外住别墅吧?

幸运的是,就在最近的几天,我终于有了发现。

那是我的窗外竖着一支灯杆,灯杆的顶端安放着一个倒扣着的锅形路灯。

那路灯因在小区,便有几分美丽,且宽阔,想不到竞被三只麻雀看中,成了它们的巢。

每天,看见它们在那里进进出出;常要令我笑起来,心想,麻雀这东西真是一种聪明的动物呀。

冬天住在那里,既安全,又温暖——那灯不就是暖气吗?

反过来说,在这个由人称霸的生活空间里,能够寻找到这样既安全又温暖的窝还真是很不容易呢。

只是,我又确定地发先:

它们进进出出的时候,事先总要在那灯杆附近的树枝上徘徊许久,或从窝里伸出半个脑袋观察许久,等到确定了没有危险,这才进出它们的家。

于是我始明自:

咱们现在与麻雀所达到的和谐,还缺少一种信赖,还只是初级阶段。

1.通读全文,简要概括作者刻画的麻雀有哪些可贵品质。

。

2.“咱们现在与麻雀所达到的和谐,还缺少一个信赖,还只是初级阶段。

”这句话的含义是什么?

。

3.作者在描写麻雀的时,对人类社会进行了委婉的批评,请从文中选出两处进行评析。

。

4.分析概括作者在文中要表达的规点态度。

。

(二)小说阅读

阅读下面的文字,完成1—5题。

暗记

聂鑫森

宽敞的画室里,静悄悄的。

初夏的阳光从窗口射进来,洒满了摆在窗前的一张宽大的画案。

画案上,平展着一幅装裱好并上了轴的山水中堂。

右上角上,写着五个篆字作画题:

南岳风雨图。

年届六十的知名画家石丁,手持一柄放大镜,极为细致地检查着画的每个细部。

他不能不认真,这幅得意之作是要寄往北京去参展的。

何况装裱这幅画的胡笛,是经友人介绍,第一次和他发生业务上的联系。

画是几天前交给胡笛的。

胡笛今年四十出头,是美院国画专业毕业的,原在省城一所大学教授美术,山水画在省内外也颇有点名气。

据说因为看不惯艺术招生中的潜规则,跟领导闹矛盾,下海在湘潭城开了一家不大的裱画店,既是老板又是装裱师傅。

朋友说胡笛的装裱技艺比不少老一辈要强,且人品画艺不错,何必舍近求远,送到省城的老店去装裱呢?

画是胡笛刚才亲自送来的,石丁热情地把他让进画室,并沏上了一杯好茶。

胡笛安闲地坐在画案一侧,眼睛微闭,也不喝茶,也不说话。

石丁对于衬绫的色调,画心地托裱,木轴的装置,凭心而论,极为满意。

更重要的是这幅画没被人仿造——有的装裱师可以对原作重新临摹一幅,笔墨技法几可乱真,然后把假的装裱出来,留下真的转手出卖。

石丁的画已卖到每平方尺一万元,眼红的人多着哩。

眼下,画,题款,印章,都真真切切出自他的手,他轻舒了一口气。

且慢!

因为他是第一次和胡笛打交道,对其人了解甚少,不得不防患于未然,故在交画之前,特地在右下角一大丛杂树交错的根下做了暗记,用篆体写了“石丁“两个字,极小,不经意是看不出来的。

石丁把放大镜移到了这一块地方,在杂树根部处细细寻找,”石丁“两个字不翼而飞。

又来来回回瞄了好几遍,依旧没有!

石丁的脖子上,暴起一根一根的青筋,他万万没有想到这居然不是他的原作,而是胡笛的仿作。

这样说来,胡笛的笔墨功夫就太好了!

他从十几岁就下气力学石涛,尔后走山访水,参悟出自家的一翻面目,自谓入乎石涛又能出乎石涛,却能轻易被人仿造,那么,真该焚笔毁砚,金盆洗手了。

就在这时,胡笛猛地睁开了眼睛,笑着说:

“石先生,可在寻那暗记”

石丁的脸忽地红了,然后又渐渐变紫,说:

“是!

这世间小人太多,不能不防!

”

胡笛端起茶杯,细细啜了一口茶,平和地说:

“您设在杂树根部处的暗记,实为暗伤,是有意设上去的。

北京城高手如林,若有细心人看出,则有污这一幅扛鼎之作。

您说呢”

石丁惊愕地跌坐在椅子上,问:

“那……那暗记呢”

胡笛说:

“在右下部第五重石壁的皴纹里!

‘石丁’两个字很有骷髅皴的味道,我把它挖补在那里,居然浑然一体。

树根部处空了一块,我补接了相同的宣纸,再冒昧地涂成几团苔点。

宣纸的接缝应无痕迹,补上的几笔也应不会丢先生的脸。

”

石丁又一次站起来,拿起放大镜认真地审看这两个地方。

接缝处平整如原纸,这需要理出边沿上的纤维,彼此交错而“织”,既费时费力,又需要有精道的技艺。

而补画的苔点,活活有灵气,更是与他的笔墨如出一途。

他不能不佩服胡笛的好手段!

石丁颓然地搁下了放大镜。

胡笛站起来,说:

“石先生,裱画界虽有个别心术不正的人,但毕竟不能以偏概全。

暗记者,因对人不信任而设,我着力去之,一是为了不玷污先生的艺术,二是为了我们彼此坦诚相待。

谢谢。

我走了。

”

胡笛说完,很从容地走出了画室。

石丁发了好一阵呆,才记起还没有付装裱费给胡笛。

正要追出去,又停住了脚步,家里还有好些画需要装裱,明日一起送到胡笛的店里去吧!

他决定不将《南岳风雨图》寄去北京参展,他要把它挂在画室的墙上,永远铭记那个让他羞愧万分的暗记……

1.“胡笛安闲地坐在画案一侧,眼睛微闭,也不喝茶,也不说话。

”作者为什么要用“安闲”这个词?

这样写有什么好处?

。

2.小说的最后说胡笛并没有换走石丁的原作,在此之前,小说在哪些地方作了伏笔暗示?

。

3.石丁这一形象主要有什么特点?

小说塑造石丁这一形象主要有哪些方面的作用?

。

4.小说刻画胡笛这一形象运用了哪些方法?

试举例并略加分析。

。

5.你认为小说中胡笛改掉石丁画作中的暗记这个情节的安排合理吗?

请结合全文简要说说你的看法和理由。

。

(三)论述文阅读

阅读下面的文字,完成1—4题。

从偏见到卑劣

温宪

在西藏发生暴力犯罪事件之后,国际上某些自以为站在“道义制高点”上的人颇为失态,很有点幸灾乐祸的怪劲儿。

然而,当偏见膨胀得“越了线”,便走向了卑劣。

试举一例:

某英国专栏作家日前撰文,除了极为荒谬地将北京奥运会与1936年柏林奥运会相提并论外,还声称“当西藏形势恶化后,以奥运会为武器针对北京的压力将增大”,中国对成功举办奥运会的深切关注为全球反华势力提供了“机遇之窗”,继而煽动包括美国民主党总统候选人奥巴马和希拉里在内的各方人士,随着奥运圣火的传递,应参与“一个滚动的全球范围的反华抗议”。

不仅如此,这位曾有从政经历的人士还极力鼓动说:

“当西方政治家面临无力扭转经济颓势和人们在伊拉克及阿富汗问题上的愤怒郁积之际,将辱骂倾泻于中国,为这些政治家从其他灾难中转移人们的注意力提供了一个合适的机会。

”

荒谬吗?

就是如此荒谬!

如同经过热炒后,远在苏丹的达尔富尔问题被荒诞地与北京奥运会联系起来一样,如今借着西藏问题,西方经济颓势、伊拉克及阿富汗问题等“灾难”与奥运会这样风马牛不相及的事情竟被联系到了一起,真是一语泄了天机!

北京奥运会不仅是“一个合适的机会”,它还像是一面镜子,照出了某些反华势力无知而狂妄、狭隘而傲慢、起哄而无理的嘴脸。

奥林匹克运动之所以成为全人类的盛会,是因为这个世界实在需要一种借奥运会得以承载、传扬的高尚精神。

正如前国际奥委会主席布伦戴奇所言,奥林匹克运动是“超越了人类一切宗教的‘宗教’”,这个“宗教”所宣扬的终极追求其实就是那些人类所推崇的最基本的道德追求:

公正、和平、理解和友谊。

奥林匹克运动初起时令人感动的约定之一是赛会期间交战各方一律休战;奥运圣火采集仪式上令人感动的一幕便是与火炬同时高高举起的橄榄枝。

人类文明社会发展到今天,奥林匹克精神理应更加具有理性包容、平等沟通、促进和谐的诉求。

在奥林匹克精神和理想面前,那些不肯摘下意识形态有色眼镜、受制于冷战思维定势的人们是不是显得距“道义制高点”很远?

有着13亿人口的中国,正在以自己的真诚努力见证着一个