七年级生物下册知识点汇总.docx

《七年级生物下册知识点汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级生物下册知识点汇总.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

七年级生物下册知识点汇总

七年级生物下册知识点汇总

第三单元生物圈中的人

第一章人的生活需要营养

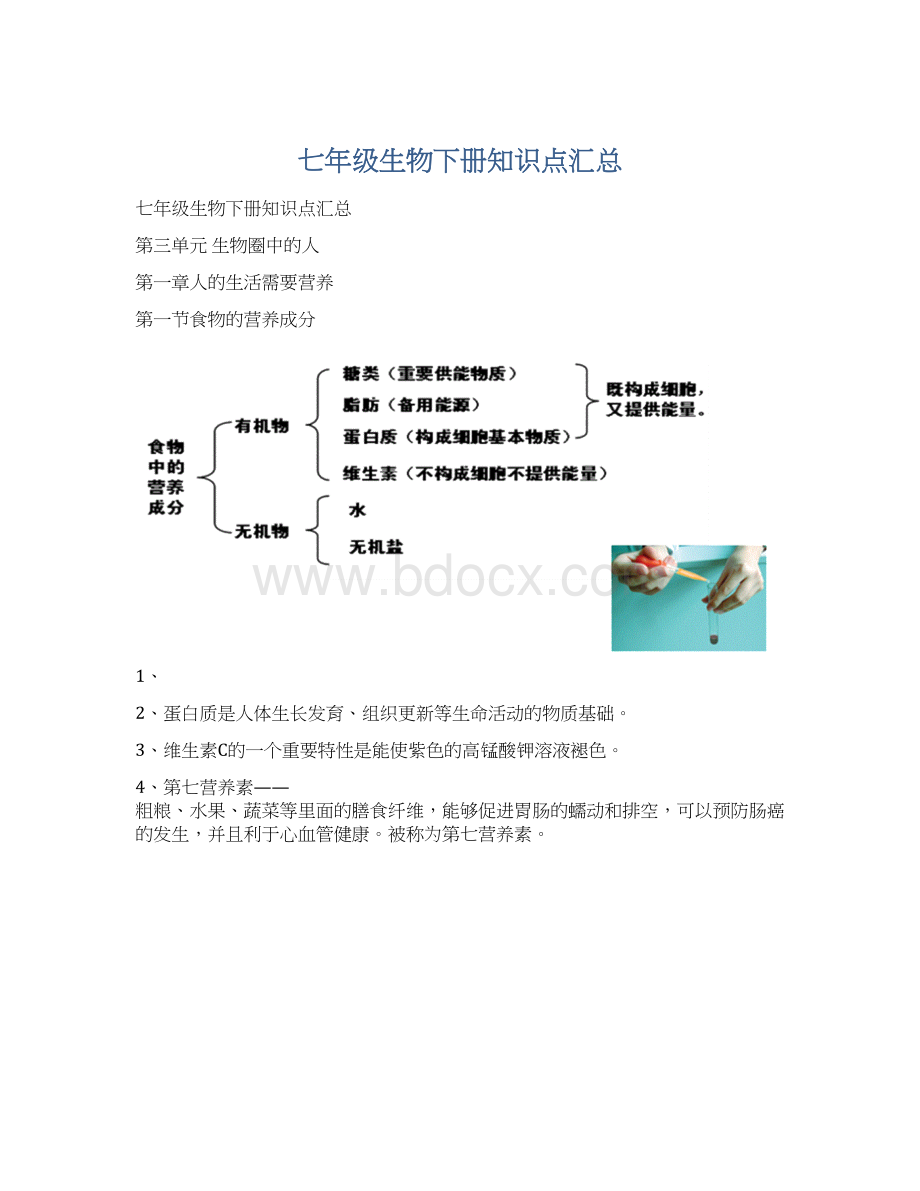

第一节食物的营养成分

1、

2、蛋白质是人体生长发育、组织更新等生命活动的物质基础。

3、维生素C的一个重要特性是能使紫色的高锰酸钾溶液褪色。

4、第七营养素——粗粮、水果、蔬菜等里面的膳食纤维,能够促进胃肠的蠕动和排空,可以预防肠癌的发生,并且利于心血管健康。

被称为第七营养素。

5、

6、水是人体中非常重要的物质,构成细胞,还参与各项生理活动。

占人体体重的60~70%。

7、无机盐:

钙构成牙齿和骨骼,儿童缺钙患佝偻病,中老年人缺钙,患骨质疏松症。

铁是血红蛋白的组成成分,饮食中长期缺铁易导致贫血症。

第二节消化和吸收

1、

2、

3、

4、食物中所含的营养成分中,水、无机盐、维生素等小分子物质能够直接被人体吸收,而淀粉、脂肪和蛋白质等大分子物质都必须经过消化才能被人体吸收利用。

5、消化——食物在消化道里被分解成小分子物质的过程。

6、物理性消化——食物只是形态发生变化,没有新物质产生。

如牙齿咀嚼和舌的搅拌使食物与消化液充分混合。

7、化学性消化——淀粉、蛋白质、脂肪在各种消化酶的作用下,分解产生新的小分子物质的过程。

如唾液淀粉酶把淀粉分解成麦芽糖。

8、唾液对淀粉的消化实验:

(1)实验现象及结论:

1号试管滴碘不变蓝,2号试管滴碘液变蓝。

结论:

唾液淀粉酶能把淀粉分解成麦芽糖。

(2)实验过程中为何要用37℃的温水保温?

答:

接近口腔温度,

酶活性最强。

9、胆汁的乳化作用:

胆汁不含消化酶,对脂肪起乳化作用,即把脂肪乳化成脂肪微粒,增大脂肪与消化酶的接触面积,有利于脂肪的消化。

10、吸收——营养物质通过消化道壁进入循环系统的过程。

11、营养物质的吸收部位

胃:

吸收少量的水和无机盐。

小肠:

吸收水、无机盐、维生素、氨基酸、葡萄糖、甘油、脂肪酸。

大肠:

吸收少量的水、无机盐和部分维生素。

12、小肠有哪些与消化吸收相适应的结构特点:

(1)内表面有大量环形皱襞(增大消化吸收面积);

(2)皱襞上有小肠绒毛(增大消化吸收面积);

(3)小肠绒毛间有肠腺(消化);

(4)绒毛中有丰富毛细血管(吸收);

(5)绒毛壁只由一层上皮细胞构成(吸收)。

13、小肠是最主要的消化吸收器官,各种营养物质在小肠等处被吸收以后,进入循环系统,最终随血液运往全身的组织细胞。

第三节合理膳食与食品安全

1、早餐、午餐、晚餐的能量摄入比例分别占30%、40%、30%左右。

2、良好的饮食习惯与均衡的营养能够促进身体的正常发育,增强机体对疾病的抵抗力。

如营养不当,就会影响正常发育,甚至发生营养缺乏症或肥胖症。

参考资料:

肝脏的功能

1、肝脏是人体内最大的消化腺,肝细胞能分泌胆汁,胆汁储存在胆囊中。

胆汁可以将脂肪乳化成脂肪微粒。

2、肝脏功能障碍时,胆汁分泌减少,就会发生脂肪消化不良,所以肝病患者要少吃富含脂肪的食物。

3、肝脏是人体内新陈代谢的重要场所,蛋白质、脂肪、糖类的分解及合成都是在肝脏中完成的。

请注意:

肝脏能将血液中多余的葡萄糖转化为糖原并储存起来;当血液中的葡萄糖含量降低时,肝脏又能把糖原分解成葡萄糖并释放到血液中,以维持血液中葡萄糖含量的相对稳定。

4、肝脏还能把血液中的氨基酸、甘油、脂肪酸合成蛋白质和脂肪,并在人体需要时通过分解再将这些物质释放到血液中。

5、肝脏是人体主要的解毒器官。

例如肝脏能将蛋白质分解后产生的对人体有害的氨转变成尿素,并排出体外。

第二章人的生活需要空气

第一节人体与外界的气体交换

1、

2、呼吸运动——胸廓(肋骨、胸骨、脊柱围成的笼状支架)有节律的扩大和缩小,从而完成吸气和呼气。

3、

4、气体扩散作用:

一种气体总是从浓度高处向浓度低处扩散,直到平衡为止。

5、呼吸的四个过程:

人体交换示意图:

第二节人体内能量的利用

1、食物的热价——是指1克食物氧化分解(或在体外燃烧)时所释放的热量。

2、糖类、蛋白质的热价为17.15千焦\克;脂肪的热价为38.91千焦\克。

3、能量的释放:

细胞中的有机物在氧气的作用下分解,释放的能量用于进行各项生理活动和维持体温。

4、人工呼吸——煤气中毒、溺水、触电等会导致人突然停止呼吸,这时要用人工呼吸急救。

人工呼吸就是根据呼吸运动的原理,借助外力使被救者的胸廓有节律的扩大和缩小,从而引起肺被动的扩张和回缩,使被救者恢复呼吸。

第三章人体内的物质运输

第一节物质运输的载体

1、血液(属于结缔组织)的组成:

2、血红蛋白是一种红色含铁的蛋白质,它在氧含量高的地方(肺泡处)容易与氧结合(氧合血红蛋白),在氧含量低的地方(组织细胞处),容易与氧分离。

所以红细胞的主要功能是运输氧气。

3、贫血:

当血液里的红细胞数量过少,或者红细胞中的血红蛋白的含量过低时,就会出现贫血的症状。

4、当人体有炎症时,血液中的白细胞数量会明显增多。

5、输血的原则:

输同型血。

第二节物质运输的器官

1、

2、血液与组织细胞之间的物质交换

3、心脏的结构

4、左、右心房与左、右心室之间被肌肉壁隔开,这样可以使动脉血和静脉血完全分开,提高了运输氧气的效率。

5、左心室是体循环的起点,因为路径远,所以左心室壁厚。

而右心室是肺循环的起点,路径近,所以右心室壁薄。

6、心房和心室之间有房室瓣,心室与动脉之间有动脉瓣。

房室瓣保证血液由心房流向心室,而动脉瓣则保证血液由心室流向动脉。

7、心脏跳动一次的过程:

8、心率:

心脏每分钟跳动的次数。

成年人正常心率变动范围:

60~100次\分。

第三节物质运输的途径

1、血液循环的途径:

2、概念辨析:

动脉——把血液从心脏运送到全身各处去的血管。

静脉——把全身各处的血液运回心脏的血管。

动脉血——含氧丰富,颜色鲜红的血。

静脉血——含氧较少,颜色暗红的血。

3、肺动脉中流静脉血,肺静脉中流动脉血。

4、体循环与肺循环是同时进行的,并在心脏处连通在一起。

血液在全身循环一周大约需要20~30秒。

5、血压——指体循环的动脉血压,可以在上肢肱动脉处测得。

心脏收缩时的血压最高值,称为收缩压;心脏舒张时的血压的最低值,称为舒张压。

6、脉搏——指动脉的搏动。

可在腕部的桡动脉处测的。

第四章人体内代谢废物的排出

第一节尿的形成和排出

1、排泄——人体将二氧化碳、尿素等细胞代谢废物、还有多余的水和无机盐通过排尿、排汗、呼吸排出体外的过程,叫排泄。

2、肾是主要的排泄器官,能将体内多余的水、无机盐和尿素从血液中分离出来。

3、每个肾由一百多万个肾单位构成,肾单位是肾结构和功能的基本单位。

4、

5、尿液的形成

(1)肾小球及肾小囊内壁的滤过作用:

当血液通过入球小动脉到达肾小球的毛细血管网时,由于肾小球和肾小囊内壁的滤过作用,除了血细胞和大分子蛋白质外,血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖、尿素都可以滤过到肾小囊腔形成原尿。

(2)肾小管的重吸收作用:

原尿流经肾小管时,其中的全部葡萄糖、部分无机盐、大部分水都进入肾小管外的毛细血管,被送回血液,剩下的尿素、一部分无机盐和水由肾小管流出,形成尿液。

6、

7、血尿——含有血细胞的尿。

蛋白尿——含有蛋白质的尿。

形成原因:

当一个人患急性肾小球肾炎时,肾小球发生病变,通透性增大,导致红细胞和蛋白质进入尿液。

患者尿量增加,伴有发烧和水肿等症状。

8、排尿的意义:

①调节人体内水和无机盐的平衡;②维持组织细胞正常生理功能。

第二节汗液的形成和排出

1、汗液的成分:

水、无机盐、尿素。

2、皮肤是人体最大的器官。

3、皮肤的结构:

4、皮肤的功能:

防御(阻挡病原体)、排泄(排汗)、调节体温(散热)。

第五章人体生命活动的调节第一节人体的激素调节

1、

2、激素——由内分泌腺分泌的对身体有特殊调节作用的化学物质。

血液中含量极少,但对人体的新陈代谢、生长发育和生殖等生命活动有重要调节作用。

3、

第二节神经调节的结构基础

1、神经系统的组成:

2、神经元——又称神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。

受到刺激,会产生并传导神经冲动。

3、神经元的结构:

4、脊髓:

(1)在脊髓的横切面上,色泽灰暗呈蝴蝶形的部分叫做灰质,灰质周围色泽亮白的部分叫做白质。

(2)脊髓灰质是神经元胞体集中的地方。

脊髓灰质里有许多低级的神经中枢,它们是由功能相同的神经元胞体汇集而成的,可以调节人体的一些基本生理活动,如排尿中枢、排便中枢、膝跳中枢、缩手中枢等。

(3)脊髓的白质由神经纤维组成,它是脑与躯体、内脏之间的联系通道。

(4)正常情况下,脊髓里的神经中枢是受大脑控制的。

5、脑

第三节神经调节的基本方式——反射

1、反射——人体通过神经系统对刺激所发生的有规律的反应。

2、反射的物质基础——反射弧。

3、

4、反射弧的任何一个环节出现障碍,反射活动都不能正常进行。

5、非条件反射与条件反射

6、能够对语言文字的刺激建立条件反射,是人类特有的反射,是人类高级神经活动的最突出特征。

第四节人体对周围世界的感知

1、感觉器官——有些感受器还带有一些附属结构,共同构成专门接受某种刺激的器官,称为感觉器官。

2、眼球结构:

3、视觉的形成

4、看远物时:

睫状肌舒张——悬韧带拉紧——晶状体曲度变小(变薄)

看近物时:

睫状肌收缩——悬韧带放松——晶状体曲度变大(变厚)

5、近视眼:

①晶状体过度变凸;②眼球前后径过长;③成像在视网膜前方;④用凹透镜矫正。

远视眼:

①晶状体曲度过小;②眼球前后径变短;③成像在视网膜后方;④用凸透镜矫正。

6、耳的结构

7、听觉的形成

第六章免疫与健康

第一节人体的疫功能

1、免疫:

2、抗体——病原体侵入人体以后,能够刺激淋巴细胞产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质,叫抗体。

3、抗原——引起人体产生抗体的物质叫做抗原。

4、第三道防线:

特异性免疫是由免疫细胞(如淋巴细胞)、免疫器官(脾脏、淋巴结、胸腺)共同完成。

5、

第二节传染病及其预防

1、传染病——是指由病原体引起的,能在人与人或人与动物之间传播的疾病。

传染病具有传染性、流行性。

2、按照传播途径的不同,传染病可以发为呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表传染病。

3、传染病在人群中流行,必须同时具备传染源、传播途径、易感人群三个基本环节,缺少其中任何一个环节,传染病就流行不起来。

4、传染源——指能够散播病原体的人或动物。

5、传播途径——指病原体离开传染源到达健康人所经过的途径。

6、易感人群——指对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。

7、传染病的预防:

控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

8、

传染病

病原体侵入部位

传播途径

举例

呼吸道传染病

呼吸道黏膜

飞沫、空气

流感、肺结核、百日咳、流行性腮腺炎、麻疹

消化道传染病

消化道黏膜

饮水、食物

细菌性痢疾、甲型肝炎、蛔虫病、脊髓灰质炎

血液传染病

血液

吸血动物

流行性乙型脑炎、疟疾

体表传染病

皮肤

接触传播

狂犬病、血吸虫病、破伤风、癣、淋病