秦岭长资料解读.docx

《秦岭长资料解读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《秦岭长资料解读.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

秦岭长资料解读

一、秦岭水文资源:

根据不完全的统计,陕西秦的地区长度在40公里以上的河流共86条,流域面积在l00平方公里以上的河流共195条。

这些河流的分布受着秦岭分水脊的控制。

陕西秦岭的分水脊特别清晰,由东向西有:

灞河与丹江的分水岭在牧护关,海拔约1200米;西安南面的大峪河与乾佑河的分水岭为秦岭梁,海拔约2300米:

石头河与褒河的分水岭是高耸入云的太白山主峰——拔仙台;清姜河与东河的分水岭是煎茶坪,海拔约1430米。

如果把上述分水岭地点相连,就构成一条东西向的分水脊线,这就是陕西秦岭的总分水岭脊线。

陕西秦岭总分水岭的格局,对于河流的分布有着重要的影响,主要表现在河流的流向方面。

以秦岭总分水岭为界,大部分的河流呈南北向奔流,分别属于长江和黄河流域的汉江、嘉陵江和渭河、南洛河[③]四个水系。

在这四个水系中,除了嘉陵江向南流进入四川盆地、南洛河因受断临盆地影响,由面向东流进入豫西山地以外,其余各河分别流入汉江和渭河。

汉江上游穿越山峡,奔腾流急;渭河中、下游婉蜒曲折,水流平缓;汉江、渭河呈玉带状沿陕西秦岭地区的南、北边缘婉蜒东流,分别注入长江和黄河,最后归宿于东海和渤海。

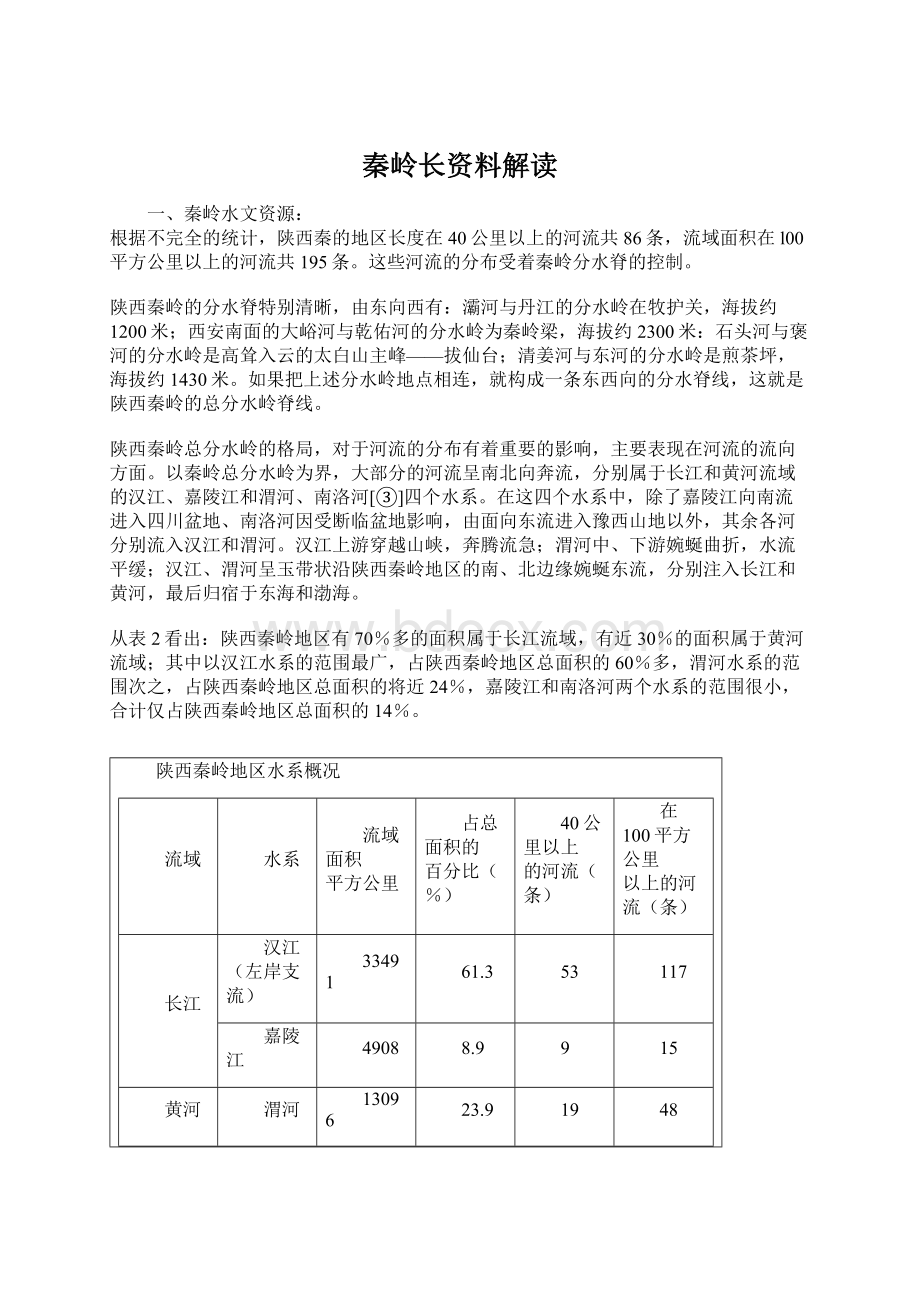

从表2看出:

陕西秦岭地区有70%多的面积属于长江流域,有近30%的面积属于黄河流域;其中以汉江水系的范围最广,占陕西秦岭地区总面积的60%多,渭河水系的范围次之,占陕西秦岭地区总面积的将近24%,嘉陵江和南洛河两个水系的范围很小,合计仅占陕西秦岭地区总面积的14%。

陕西秦岭地区水系概况

流域

水系

流域面积

平方公里

占总面积的

百分比(%)

40公里以上

的河流(条)

在100平方公里

以上的河流(条)

长江

汉江(左岸支流)

33491

61.3

53

117

嘉陵江

4908

8.9

9

15

黄河

渭河

13096

23.9

19

48

洛南河

2947

5.9

5

15

总计

54442

100

86

195

二、秦岭的矿产

地质历史上秦岭有几个重要的成矿时期——中新元古代成矿期、加里东-华力西成矿期和中新生代成矿期。

中新元古代成矿期是初中国板块裂解与古中国板块(地台)形成、古秦岭造山带形成时形成的矿床。

如勉略宁-摩天岭地块、武当地块所形成的矿床。

加里东-华力西成矿期是古中国板块在秦巴地区出现不同程度裂陷的时期,秦岭在华力西期造山作用所形成的中秦岭造山带,总的表现为板内海相沉积盆地及其转变为造山带所形成的相关矿产,如大西沟、南沙沟、铜峪地区的矿床。

中新生代成矿期特别是燕山期,是秦巴地区最主要的成矿期,秦巴地区的贵金属、有色金属矿床绝大多数是在这个时期形成的。

这个时期是中国板块裂解为华北、扬子地块并形成新秦岭造山带,是不同层次构造岩片强烈运动和抽拉-逆冲出地壳表面的时期,是秦巴地区成矿的主要时期。

所以,古文献中就有记载陕西丰富的矿产,例如《山海经·西山经》载:

“陕南多出产铅、锌、铜、铁、金银等矿产”。

曾为我们祖先创造世界上最光辉灿烂的青铜文化提供了必要的物质基础。

其后于封建社会中矿业兴盛的宗代,陕南矿产采冶业十分发达。

自春秋战国先秦起历经汉唐乃至于明清,矿业采冶中心集中于陕南,以及邻近交通方便地区。

元代以后矿业采冶中心转移到长江中下游和华北、东北地区。

现将古代祖先在陕南秦岭山区中采冶的铅、锌、铁、铜、金、银等矿产分别叙述于下。

·金矿

秦岭山中金矿储量丰富,主要分布在秦岭的东段、安康地区和阳平关一带潼关金矿的储量最大,矿体位于太古界片麻岩构造裂隙中,为石英脉型。

安康县在历史上曾因产金而被称为“金州”但多为沙金。

20世纪90年代后,在太白、周至县境内也发现了大量的黄金矿。

·铅锌矿

秦岭中有许多古矿,《宋史·食货志》曰:

“凤州梁泉(今凤县治)有银、有铁”。

又曰:

“银产凤”(今凤县)。

又曰“凤州有银冶”,就指的是凤县的铅锌矿。

由于元代前,古人对铅、银不分,大约在元代及其后才有“铅”的称述,所以凤县铅洞山铅、锌矿,可能是古人所指的银冶。

在唐代已有在此矿采矿炼银(银含于铅锌矿中)的记载。

矿石主要由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿等组成。

位于高州铁炉子的铅锌矿区,在《清康熙续修商州志·物产》卷中就有记载:

“打熊沟、庙沟一带的西桥沟、湘子沟、锡家河、古洞、原沟、古峰寺、文家洞、烂嘴、椒源沟俱产铅”。

现今铁炉子矿带(多金属带)也主要分布于上述地点。

铅锌矿赋存于铁帽内。

清康熙年间采铁帽以炼铅锌,故名铁炉子。

矿石中含有银、金和少量铅矿。

《清·通典》曰:

“陕西同州(今大荔县治)华阳川(今辖华阴县)铅厂二八收课”。

《清·文献通考》曰:

“陕西华阴县之华阳川地方产黑铅,自乾隆十三年题准开采,每年得铅可六万至十万斤不等。

自二十三年以后得铅日以减少,至二十八年仅得四百斤,陕西抚臣奏请停止,从之”。

这些都是历史上对华阴县华阳川铀铌铅矿的描述。

《新唐地理志》云:

“兴元府西(今勉县西四十里)有锡、有铁”。

《宋史地理志》云:

“兴元府西(同上)有锡冶一务”。

《元半九域志》也有同宋史相同的记载。

都描述了勉县铜钱坝新铺的铅锌矿。

该矿现已勘查为一小型铅锌矿。

并发现了含金石英脉型金矿。

·铜矿

《新唐书地理志》云:

洛南有金、有铜、有铁”,《雒南县(洛南县)志》曰:

“白花岭、和尚沟、阶峪、宝山之阳俱产矿”都描述了丹凤县皇台铜矿的情况。

丹凤县古属洛南县所辖。

位于现今洛南县境南与丹凤县北之交界处,白花岭即在蟒岭之阳,而皇台铜矿即在此处。

据传皇台铜矿早在唐朝及其以前就被采冶。

山阳小河口铜矿即为《清一统志》所载:

“白云洞在县(指山阳县)西四十里,旧产矿沙,后封闭”。

《陕西通志》(清雍正十三年刻本)曰:

“山阳白云洞出矿沙”。

清雍正至乾隆年间采冶,遗留采冶矿洞较多,解放后继续采冶。

《陕西通志》引山阳县志云:

“铜洞旧出铜”。

即指距山阳县城东约13公里的过风楼铜矿区。

相传该矿曾是古人采冶铜矿最为兴盛的场所,在明清时广为采冶,炼铜、铅以铸铜钱银宝。

铁矿

《清一统志》云:

“商州铁洞岭在州东北一百八十里,接雒南(今洛南县)及河南陕州卢氏县界,岭产铁因名”。

对照洛南幅(1—49—XV)及商南幅(1—49—XXI)1:

20万地质矿产图和1:

5万地形图,可看出此铁洞岭即今之洛南县木龙沟铁矿。

此矿如《明一统志》所云:

“接雒及河南陕州卢氏县界也”,多产磁铁矿。

据民间所传赵川铁矿和铁峪铁矿均早在春秋战国时期被采冶。

赵川铁矿和铁峪铁矿位于丹凤县城之东,赵川在铁峪之北,相距仅约6公里。

《明一统志》载:

“商州铁峪(丹凤县在清之前属商州)在州东一百五十里,即在丹凤县城东约19公里,俗传老子冶铁于此”指的即丹凤县赵川铁峪铺铁矿。

老厂,有的地图称老场,老石在《宋史食货志》云:

“铁,凤有务”可能指的就是凤县老厂铁矿。

相传唐宋时期就已开采,因而“老厂”即为此而得名。

老厂铁矿以赤铁矿、褐铁矿为主,但也见到少量磁铁矿和镜铁矿。

老厂之北有新厂,老厂之东南有红梁铁矿,都是解放后探找出来的新铁矿产地。

老厂原为铁矿,现今成为铅、锌矿产地。

《新唐书地理志》云:

“长举(在略阳县西北一百二十里)有铁”。

后魏置苌举县,隋改为长举,古城址在略阳西北一百二十里。

略阳县西北的白水江即为古之长举。

此处有白水江铁矿,由吴家山、大滩里、大石碑、王家山、青岗岭等八个铁矿所组成。

该铁矿以大石碑铁矿最有名,青岗岭铁矿质量最佳。

三、秦岭的植被概况

秦岭山地是我国气候带的重要分界线,反映在植被分布上,秦岭以北属暖温带落叶阔叶林带,秦岭以南则属北亚热带类型,有较多常绿阔叶树种分布。

由于地势高耸,森林植被的垂直分布很为明显。

秦岭的植被,具有其自身特征,例如红桦林可构成单独的林带,栎类种属比较复杂,山地垂直带谱比较完整。

除此之外,秦岭植被成分的过渡性也较显著,例如华北区系的油松、辽东栎、槲栎分布较多,但亚热带的若干常绿阔叶树种以及马尾松、杉木、油桐、乌桕等分布也很普遍。

另外,我国西南高山地区植被成分也有出现。

秦岭山地植被垂直分布规律,南北坡有不少相似之处,但受气候条件影响,各带跨幅南坡低于北坡约100-150米。

低山基底带则受水平地带性控制,岭北500-800米为耐旱的落叶阔叶林及侧柏林带,岭南则为含有常绿阔叶树的落叶阔叶林带。

秦岭林区的森林植被垂直分布规律以太白山为例加以说明(参见图28)。

秦岭山地是我国气候带的重要分界线,反映在植被分布上,秦岭以北属暖温带落叶阔叶林带,秦岭以南则属北亚热带类型,有较多常绿阔叶树种分布。

由于地势高耸,森林植被的垂直分布很为明显。

秦岭的植被,具有其自身特征,例如红桦林可构成单独的林带,栎类种属比较复杂,山地垂直带谱比较完整。

除此之外,秦岭植被成分的过渡性也较显著,例如华北区系的油松、辽东栎、槲栎分布较多,但亚热带的若干常绿阔叶树种以及马尾松、杉木、油桐、乌桕等分布也很普遍。

另外,我国西南高山地区植被成分也有出现。

秦岭山地植被垂直分布规律,南北坡有不少相似之处,但受气候条件影响,各带跨幅南坡低于北坡约100-150米。

低山基底带则受水平地带性控制,岭北500-800米为耐旱的落叶阔叶林及侧柏林带,岭南则为含有常绿阔叶树的落叶阔叶林带。

秦岭林区的森林植被垂直分布规律以太白山为例加以说明(参见图28)。

1、高山灌木草甸带

秦岭亦海拔3,400米以上森林已无分布,为灌木草甸植被取代。

通常3,500米以上主要为草甸植被,下部为灌木与草甸植被交错分布。

本带冰川遗迹尚明显存在,由物理风化形成的倒石锥,乱石滩为本带的主要地貌景色。

土壤为高山草甸土,灌木高度不及50厘米,多匍匐生长,常见有密枝杜鹃(Rhododendronfastlgiatum)、矮柳(Salixcupularis)、光果柳(S.1uctuosa),尚有高山绣线菊(Spiraeaalpina)及常绿的天目杜鹃(Rhododendronfortunei)。

草甸植被分布均匀,常见者有嵩草属、苔草属及景天属等。

在平坦地段有黑穗茅、大叶章、多种早熟禾及毛茛科植物。

除显花植物外,地衣类也多,且常见药用种类,加太白茶(Cladoiavermiculata)、太白花(C.alpestris)等。

2、太白落叶松林带

由太白落叶松形成稀疏林分,分布在主峰上部,如太白山三个主峰及兴隆岭山头均有分布。

地表多倒石锥,古冰川遗迹已成为现代溪谷的源头,巨石之下常有细流。

土壤为亚高山草甸森林土,土层瘠薄,通常为20-30厘米。

落叶松生长很慢,150-200年的林木高仅数米,胸径10-18厘米,干形尖削,整枝不良。

本带的下缘林分生长尚好,140年林木高10-12米,胸径22厘米。

林内灌木有十多种,蔓生、垫状生长或直立的均有,植株矮小。

石质土上鳞桔占优势,团状分布,魏氏金腊梅(Dasiphosaffuticosavar.veitchii)也较常见,散生者有光果柳、大萼忍冬(Lonicerastephyanocarpa)、小叶黄蘗(Berberiscircumserrata)、达乌尔金腊梅(Dasiphorafruticosavar.dahurica)、鸡骨头(Spiraeavirgata)、蒙古绣线菊(S.gemmata)等。

地被物中草本以禾草为主,还有大花飞燕草(Delphinlnmgrandiflorum)、铁棒锤(Aconitumanthora)、大花韭(Alliummacranthum)、高山罂粟(Papaveralpinum)。

苔藓植物主要为苔藓及泥炭藓。

3、冷杉林带

本带建群种主要有岷江冷杉、陕西冷杉,另有少量巴秦冷杉散生。

地形受强风化及流水剥蚀,冰川地貌已不明显,土壤为山地灰棕壤。

冷杉林呈带状分布在山坡上,范围较广,在许多地方仍保留原始林相,其中成过熟林居多。

冷杉林带上部为太白落叶松林,二者常上下交借分布。

有些沟头或谷底分布有块状落叶松林,其两边的山坡海拔较高处反为冷杉林,这种冷杉、落叶松上下例置的分布现象,据观察不属于这两个树种正常的垂直分布的倒置,而系局部立地条件的差异所引起;冷杉林带下限常有红桦、云杉或华山松混交,在个别地段如宁陕县境,海拔2,000-2,200米也有冷杉占优势的林分。

冷杉林多为异龄复层纯林,混文树种占比重极少。

林内下木种类随海拔高低而异,箭竹仅能分布在2,800米以下。

上部常见的下木有三裂茶藨、蝶花茶藨、小白蜡(Fraxinusmafeisii),袋花忍冬(Lonlcerasaccata)、陇蜀杜鹃、韦氏忍冬(L.webbiana)、太白六道木(Abeliadielsii)、毛花忍冬(Loniceratrichantha)、鳞桧等。

下部常见者有箭竹、西蜀海棠(Malusteringoides)、多毛野樱桃(Prunuspolytricha)、黄刺玫(Rosaxanthina)、百花山花楸、纫叶花楸(Sorbuskoekneana)、桃金娘叶绣线菊(Spiraeacapcscoemevar.myrtifolia)、尖叶杜鹃等。

地被物以藓类为主,有垂枝藓、塔藓、毛梳藓等。

4、红桦林带

建群树种主要为红桦。

毛枝红桦则多分布在上部,并与冷杉林交错分布或为冷杉林破坏后的更替树种,此外尚有少量西桦(Betulaalnoides),散生有铁杉、华椴等。

本带地貌已临近流水切割的中山地带,尖峰或悬崖经常可见,坡度变化大。

毛枝红桦林则常见于石质陡坡上。

红桦林的土壤为山地暗色棕壤,土壤中灰分含量多,腐殖质层厚,肥力较高。

由于红桦所要求的生态环境与冷杉相似,且天然更新又较冷杉容易,冷杉林分遭严重破坏后,红桦林将取代冷杉而为次生群落。

这种情况在冷杉林带下部是常见的。

因此,目前存在的红桦林有属原生类型,也有一定数量的次生类型。

毛枝红桦林则比较稳定地分布在冷杉林带内,并较冷杉更适应恶劣的立地条件,例如毛枝红掸林可在陡崖石质土上分布,而其它树种则不能生长。

当然在冷杉林破坏后、红桦也能暂时取代冷杉而构成次生林分。

红桦林带的下木主要为箭竹,高达二米多,分布密集,其次有映山红,富氏绣线菊等。

地被物种类较多,主要有山荻、龙牙草、沙参、马苋蒿、蕨类等。

5、松、栎林带

(一)松树及落叶阔叶林亚带(海拔1,500-2,200米)本亚带分布面积最广,跨幅最大,林分复杂,也有单独划为松栎林带或栎类林带。

这一带的地貌属现代侵蚀为主的中山,尖峰林立,断崖屡见,相对高差在500-700米。

土壤为山地棕壤。

针阔叶乔木树种有40多种,下本及地被物种类更为繁多,井有攀援植物分布。

形成林分的乔木树种有巴山松、华山松、山杨、锐齿栎、铁杉、光皮桦(Betulaluminifera)、川桦、槲树、枹树、青杨。

与上述树种混交或散生于该林带的尚有蒲氏杨、槲栎、白栎、辽东栎、刺栎、青冈栎、大果榆、青杄、麦吊杉、刺柏、陇柳(Salixkansuensis)、坚桦、千金榆、小果千金榆、疏果鹅耳枥(Carpinusfargesii)、蒙桑、红皮椴(Tiliafictyoneura)、心叶椴、青榨槭、黄毛槭(Acerfulvesccns)、马氏槭、白蜡槭(A.negundo)、长柄槭(A.1ongipes)、色木、连香树(Cercidiphyllumjaponicum)、裂叶槭(Acerefianthum)、刺楸(Kalopanaxpictus)。

本亚带下部尚有一种常绿栲树(Castanopsissp.)。

林内下木及层间植物种类更为繁多,约有200种以上。

(二)栓皮栎林亚带(800-1,500米)本亚带地貌分割破碎,相对高差200-300米,多陡坡或极陡坡,河谷时宽时窄,土壤属山地黄棕壤(岭南)或山地褐土(岭北)。

森林植物群落较前一亚带单纯,建群树种主要为栎类,以栓皮栎为主,此外尚有小面积板栗、茅栗、槲栎以及化香等树种。

板栗、茅栗多分布在溪旁或谷坡。

其他乔木树叶尚有川桦、山杨、锐齿栎、枹树、枫香、山白树(Sinowilsoniahenryi)、七叶树、小叶白蜡、短柄枹、白栎、枫杨、杉木、油桐、泡桐、侧柏、黄连木。

常绿树种有青冈栎、丝栗、野青冈、蛮青冈、青冈(Quercusglauca)、光叶栎、新津櫧(Q.spathulata)、乌刚栎、女贞、玉兰等。

6、岭南含有常绿阔叶树的薄叶阔叶林带(海拔500-800米)

地貌属山地向盆地过渡的低山丘陵,其特点表现为山形浑圆,流水侵蚀甚烈,阶地、河漫滩比较普遍,丘陵相对高小于200米。

土壤为山地黄褐土。

本带树种繁多,但形成林分者目前仅见有麻栎、马层松及侧柏。

麻栎林分较为普遍,代表性较强,土名火青冈,当地主要用为烧炭。

林分经反复破坏,目前多为萌生幼林,马尾松林零星分布在居民点附近。

侧柏主要分布在海拔600米以下,林分面积较大。

本带散生树种有青冈栎、野青冈、蛮青冈、岩栎、橿子树(Quercusbaronii)、玉兰、红茴香、飞蛾槭、紫弹树(Ce1tisbiondii)、黑壳楠(Linderamegaphylla)、无患子、铜钱树(Paliurushemsleyanus)、柞木(Xylosmacongestum)、枫杨、枫香、刺槐、山合欢。

还经常见官亚热带或暖温带的一些经济树种或珍贵树种,如油掘、乌柏、桔柑、杜仲、棕桐、杉木、枇杷、枣树、拐枣、柿树、柏木等。

由于人为活动影响,森林植被的本来面貌已经改变,30年以上的林分很少见到,幼林也均成小块状零星分布。

本带有大面积农耕地及撂荒地。

岭北早生落叶阂叶及侧柏林带:

分布海拔大体与岭南的“含有常绿阔叶树的针阔叶混文林带”相应。

因受水平地带性影响,森林植被及农作物种类与华北低山区类似,土壤为山地褐土。

浅山区地形平缓、土质较好的地方已垦为农地。

田野散生树种有栓皮栎、侧柏、臭椿、核桃、黄连木等,灌木有酸枣、狼牙刺、黄萨及多种胡枝子。

陡坡石质山尚保留耐旱的栎林,侧柏林或栎类与其它阔叶树混交林。

栎类主要有栓皮栎、槲栎、枹树及僵子树等,其它阔叶树有榔榆、小叶朴、山桃等。

这些林木樵采频繁,已成萌生矮林,组成很不一致。

林内常见灌木有黄栌、毛樱桃、盐肤木、杭子梢及栒子、绣线菊、胡枝子等。

侧柏林多呈小块状分布于陡坡,树高约5米,疏密度0.4。

林内及林缘多见卫矛、多花栒于、马棘、苦树皮、黄栌等。

河滩地多见杨柳林。

四、秦岭的森林资源

秦岭林区包括商洛地区的全部宝鸡、西安、渭南、汉中、安康等地区(市)的大部或一部。

地形复杂,有高山深谷,山间小盆地和宽谷,高山顶部有古冰川遗迹。

全林区有林地247.5万ha占陕西省有林总面积的54.01%,占秦巴山区有林地面积的75.44%。

森林覆盖率为48.5%,有林地蓄积量15257万m3,占陕西省有林地面积的66.13%,占秦岭巴山地区的有林蓄积量的82.20%,平均每公顷蓄积量为61.6立方米。

绝大部分为次生林,原始林主要分布在太白、周至、佛坪、宁陕等县人烟稀少,交通不便的高山区,东部商洛地区,森林破坏严重,林相残败,覆盖率低;北坡浅山区因长期破坏,绝大部分成为荒山秃岭或灌木林。

秦岭北坡由于山地高度的差异,从山麓到山顶森林植被发生相应的改变,形成有规律的垂直分布带。

1、森林类型分类

2、主要类型特点

(一)大白落叶松林面积较小,本林型的畜积量约50万立方米,其中成过熟林占92%。

下部常混交冷杉,因此落叶松林带的平均组成为7成落叶松、3成冷杉;林分平均疏密度为0.5左右。

平均每公顷蓄积量为80多立方米,生长率为0.7%。

太白落叶松包括两个林型。

1.矮灌木-太白落叶松林:

分布在本带上部,范围不广,见于太白山主峰附近。

地形平缓,坡度为5-15度,常有倒石锥构成的林间空地。

土壤为山地泥炭质草甸森林土,表层有10-15厘米泥炭层,整个土层约20-30厘米,下部为残积巨石。

林分常为单层异龄纯林,有毛枝红桦散生,疏密度0.3-0.5,每公顷蓄积量为50-60立方米。

林分概况见表43。

表43秦岭东太白南北坡"矮灌木-太白落叶松林"主要林木因子表

标准

地号

地点

组成

平均年龄

平均高(米)

平均直径(厘米)

蓄积量(平方米/公顷)

3

东太白南坡老庙子

10落

I层281

II层155

5.5

4.6

16.6

8.6

35

14

9

东太白北坡文公庙

10落

I层176

II层57

7.8

5.1

28.9

8.5

44

14

该林型的林冠下更新不良,只有少量散生幼树,采伐迹地更新困难,见有30年前的采伐迹地迄今未能更新成林。

林下植被以灌木为主,丛生矮小,高约50厘米,主要有密枝杜鹃、高山绣线菊、鳞桧,达乌尔金腊梅,盖度为0.5-0.8。

草本层及苔藓层均不发育。

2.草类-太白落叶松林:

分布在落叶松林带下部,各种坡向均有,面积较广,坡度为5-15度,小地形平整,土壤为亚高山草甸森林土,土层厚度35-40厦米。

林分组成为同龄单层纯林,有毛枝红桦混生,下部与冷杉混交,立木生长良好,干形圆满通直,疏密度0.5-0.7,每公顷蓄积量为100-120立方米。

林内更新不良或中等,太白落叶松幼树多分布在林窗下,混交冷杉的林分则冷杉更新幼树较多,在个别地段冷杉有更替落叶松的趋势。

下木盖度0.4,无明显优势种,前一林型的下木在本林型均有分布,另有刺毛金银花,大萼忍冬等,陇蜀杜鹃有时形成局部优势。

地被物种类较杂,分布均勾,盖度0.8-1.0,以禾草、苔藓为主,低湿地段苔藓占优势。

这种林型破坏后常出现匍匐柳(Salixg1auca)群落,进一步演替可能为大叶章占优势的草本群落。

(二)冷杉林面积约4万余公顷,替积量为760万立方米,其中成过熟林占94%。

林分多为异龄复层林,以纯林为主,有红桦混交。

林分平均疏密度0.65,每公顷平均蓄积量182立方米,最大者达340立方米。

冷杉各种林型的生产力随其分布的海拔高度不同而有较大差别,平均生长率0.9%。

冷杉林冠下更新不良,每公顷幼树约1,000株,其中冷杉占88%。

冷杉林主要有三个林型。

1.杜鹃-冷杉林:

分布在冷衫林带上部,以图坡为主,坡度很陡,地表多裸露巨石,小地形变化大。

这种林型总面积不大,但比较常见。

土壤届山地泥炭质灰棕壤,土层厚度约30厘米。

林分组成树种以岷江冷杉为主,少量秦岭冷杉,也有红桦及毛枝红桦混交。

蔬密度0.1-0.6,林分因子见表44

表44:

秦岭南坡东太白、中太白"杜鹃-冷衫林"主要林木因子表

标准地号

地点

组成

平均年龄

平均高(米)

平均直径(厘米)

蓄积量

(平方米/公顷)

60-8

东太白南坡老庙子

9冷1落+毛

124

12.9

27.6

219

60-7

东太白南坡老庙子

10冷

129

12.2

27.3

289

57-8

中太白南坡新庙子

10冷

147

10.0

18.0

100

该林型的林木生长不良,干形弯曲,生产力低,地位级通常低于V。

林内卫生情况差,林立木株数占6.2%,近成过熟林干基腐朽达16.4%,经济材平均损失1.6%。

林冠下更新不良,冷杉破坏后,可导致毛技红样或杜鹃灌丛的更替,类似情况在东太白一带已有发生。

下木组成简单,以陇蜀杜鹃为主,高3-4米小灌木还有悬钩子、蔷薇、忍冬、裸岩处有鳞桧。

地被物盖度0.4-0.8,常见者为苔藓,但药类占优势,有塔英、垂枝剪。

2.苔草、蕨类-冷杉林:

分布在冷杉林带中上部,海拔2,700-2,000米,坡度10-20度,土壤为山地灰棕壤,土层厚度约40厘米,酸度较大。

林分以纯林为主(岷江冷杉),混交太白落叶松或毛枝红桦,疏密度0.5-0.7。