版高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破一理解实词含义讲义.docx

《版高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破一理解实词含义讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破一理解实词含义讲义.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

版高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破一理解实词含义讲义

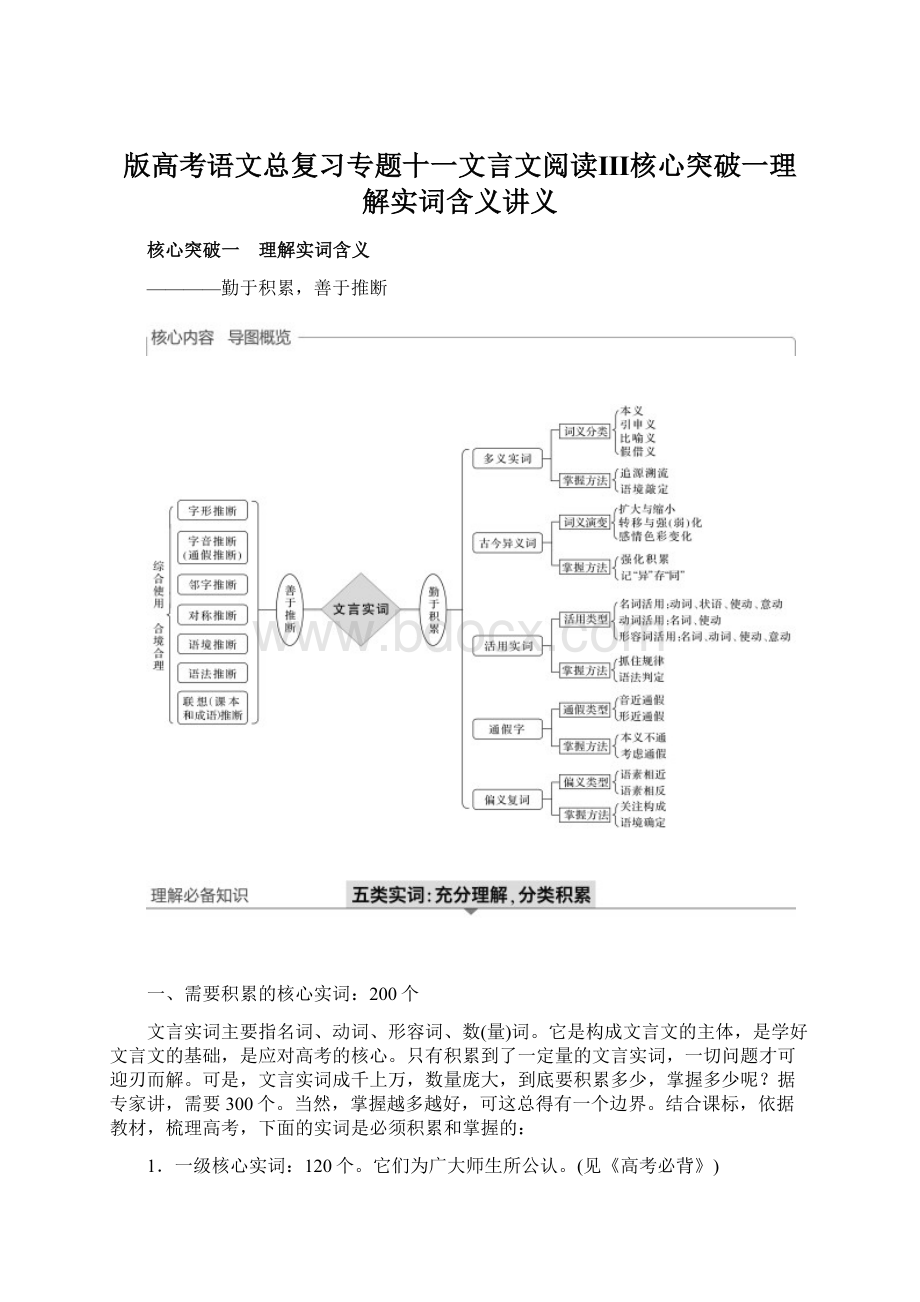

核心突破一 理解实词含义

————勤于积累,善于推断

一、需要积累的核心实词:

200个

文言实词主要指名词、动词、形容词、数(量)词。

它是构成文言文的主体,是学好文言文的基础,是应对高考的核心。

只有积累到了一定量的文言实词,一切问题才可迎刃而解。

可是,文言实词成千上万,数量庞大,到底要积累多少,掌握多少呢?

据专家讲,需要300个。

当然,掌握越多越好,可这总得有一个边界。

结合课标,依据教材,梳理高考,下面的实词是必须积累和掌握的:

1.一级核心实词:

120个。

它们为广大师生所公认。

(见《高考必背》)

2.二级核心实词:

80个。

按

拔

拜

报

暴

备

比

币

辟

薄

裁

操

策

曾

差

长

朝

陈

称

出

处

传

垂

次

存

错

贷

德

独

多

夺

发

伐

方

分

奉

负

赋

苟

购

果

过

假

将

矜

景

竟

居

课

类

名

命

逆

披

趣

让

稍

舍

身

审

师

释

视

疏

图

委

闻

务

息

系

向

延

夷

引

游

责

直

置

志

中

上面的实词是从教材出现频率,尤其是从近十年各地高考频率梳理、总结出来的,具有一定的权威性。

二、需要理解、积累的知识点:

五类实词

(一)多义实词:

追源溯流,语境敲定

多义实词是实词的主体,数量庞大,掌握它们众多的义项耗时费力。

除了要通过教材、试题和大量阅读积累外,还要注意两点:

1.追源溯流,寻找义项联系

一词多义在文言文中相当普遍,是学习的重点与难点。

如果能弄清其词义演变的规律和特点,那么,无论是记忆还是临场推断,效果都会大大增强。

(1)词义演变规律

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“道”的本义是“路途、道路”,“本”的本义是“树木的根”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的本义是“路途、道路”,“方向、方法、道理”为其引申义;“本”的本义是“树木的根”,“根本、本来、原本、基本”就是它的引申义。

又如“孟尝君至关,关法鸡鸣而出客”中,“关”本指“门闩”,由于作用相似引申为“关卡”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“爪牙”的本义是“鸟兽的爪子和牙齿”,比喻义是“得力的帮手或武士”,现在属贬义词;“草菅人命”中的“草菅”,本义是“野草”,比喻义是“不值得珍惜的事物”。

词的假借义,就是因假借而产生的含义。

古文中常常出现通假现象。

“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代。

[具体见后面“(四)通假字:

本义不通,考虑通假”]

(2)寻找义项联系

多义词往往以其本义为基础引申出其他义项,众多义项间有着直接或间接的联系。

识记多义实词,一定要找出其本义或基本义项,寻求众多义项之间的关联。

找出本义,关键是看该字的造字方法,从其构造的字形上推导出本义(工具书中一般列为第一条)。

找到这个“源”,顺“流”而下,就可以发现其他义项的来龙去脉。

例如:

(1)试写出下列句中加点字的意义,并指出哪个义项是其本义,各义项间有什么联系。

①蜀之鄙有二僧(《为学》)边邑

②越国以鄙远,君知其难也(《烛之武退秦师》)以……为边邑

③鄙贱之人,不知将军宽之至此也(《廉颇蔺相如列传》)鄙陋、见识短浅

④北蕃蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑(《史记·刺客列传》)粗俗、未开化

⑤孔子鄙其小器(《训俭示康》)轻视、看不起

A.哪个义项是其本义?

为什么?

答:

边邑,可从“鄙”的构字法看出,“鄙”为形声字,左声右形,“

”放右边,表示“邑”。

B.各义项间有怎样的联系?

答:

“鄙”本义是“边邑”,那么,“边邑”之人大多是“粗俗、未开化”之人;既然是“未开化”,肯定是“鄙陋、见识短浅”之人,“见识短浅之人”一般要被人“轻视、看不起”。

(2)试写出下列句中加点字的意义,并指出哪个义项是其本义,各义项间有什么联系。

①赵王扫除自迎,执主人之礼,引公子就西阶(《史记·魏公子列传》)台阶

②予除右丞相兼枢密使(《指南录后序》)授官

③即除逆阉废祠之址以葬之(《五人墓碑记》)修治,清理

④欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年(《左迁至蓝关示侄孙湘》)清除,废除,除掉,去掉

⑤爆竹声中一岁除(《元日》)过去,逝去

A.哪个义项是其本义?

为什么?

答:

“除”的本义是“台阶”,“除”是形声字,左形右声,“

”放左边,与“小土堆”有关。

B.各义项间有怎样的联系?

答:

“除”本义是“台阶”,又特指“宫殿上的台阶”,“任命、授职”不正是在“宫殿上的台阶”下进行的吗?

“台阶”要经常打扫,故又引申出“修治、整治”“清除、去掉”之义;岁月“去掉”,则是岁月“流逝、过去”了。

2.因文定义,语境推敲

一个实词虽有多个义项,且在不同的语境中有不同的含义,但在具体、确定的语境中只有一种含义。

因此,完全可以结合上下文来判定实词的含义。

上下文之间的照应、解释或暗示关系,都能成为确定其含义的钥匙。

知识运用1

(1)选出对下列句中加点字的解释正确的一项。

①其在任时,戚属间有所欲言,公(指传主周鼎)对庄语,多意沮而寝。

(《孙光祀集·周鼎传》)( )

A.睡觉B.丑陋C.隐蔽D.停止

答案 D

解析 根据语境“欲言”“意沮”推知为“停止”。

②祜(指传主羊祜)出军行吴境,刈谷为粮,皆计所侵,送绢偿之。

(《晋书·羊祜传》)( )

A.侵占B.侵犯C.侵害D.侵袭

答案 A

解析 “侵占”侧重入侵后占有对方财富、土地的结果。

羊祜带兵至吴国境内,割下吴国的稻谷当作军粮,且事后“送绢偿之”,只能是临时的“占有”。

(2)解释下列文段中“安”字的意思。

①人主有疾,而必使亲临,处之安乎?

(《宋史·曾公亮传》)安心

②羊祜,博学能属文,美须眉,善谈论。

郡将夏侯威异之,以兄霸之子妻之。

夏侯霸之降蜀也,姻亲多告绝,祜独安其室,恩礼有加焉。

(《晋书·羊祜传》)安抚、安慰,使……安顿

类义词(一义多词)

①表示“庄稼收成不好、荒年”的有:

凶、俭、歉、饥、馑。

②表示“责备”的有:

让、过、望、谴、非、尤、咎、责、诛、折。

③表示“赞许”的有:

多、称、誉、许、道、与、嘉、褒。

④表示“私下、暗暗地”的有:

阴、潜、间、私、窃、微、暗、密、偷。

⑤表示“掌管”的有:

典、当、知、守、掌、职、执、序、司。

⑥表示“去、到、往”的有:

之、适、如、造、诣、徂、至、趋。

⑦表示“轻视、看不起”的有:

小、易、轻、少、鄙。

⑧表示“代理”的有:

假、行、权、摄、署。

⑨表示“等到”的有:

及、至、逮、迨、洎。

(二)古今异义词:

抓住规律,语法判定

1.把握“异义”类型,记“异”存“同”

古今异义是指文言词语的意义和用法,与现代汉语书写相同(同形)的词语意思不同的现象。

这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中出现的,大致包括词义扩大、词义缩小、词义转移、词义弱化、词义强化、感情色彩变化六种。

①词义扩大:

古义的范围小于今义。

如“中国”,古义只指“中原地区”,现指“整个中国”。

②词义缩小:

古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。

如“谷不可胜食也”中的“谷”,古义是庄稼和粮食的总称,故有“五谷”“百谷”之说;今义在北方专指“小米”,在南方专指“稻谷”。

③词义转移:

词义由表示甲事物变为表示乙事物。

如“孙子膑脚”中的“脚”,古义指“小腿”,现在专指“足”。

④词义弱化:

同样的词语,在古代表示的语义较强,今天表示的语义较弱。

如“羞”,古义是“羞愧,感到耻辱”;今义是“害羞,不好意思”。

⑤词义强化:

同样的词语,在古代表示的语义较弱,今天表示的语义较强。

如“宣言”,古义是“扬言”,今义是“宣告、声明”。

⑥感情色彩变化:

词语在使用过程中,感情色彩逐步发生了变化。

如“逢迎”,古义是“迎接”,中性义;今义是“迎合”,贬义。

学习古今异义词,要特别注意其“异”义,记“异”存“同”。

试辨析下列句中加点词语的古今词义,并说明差异类型。

(1)河内凶,则移其民于河东

古义:

黄河

今义:

天然的或人工的大水道

词义变化类型:

词义扩大

(2)锲而不舍,金石可镂

古义:

金属

今义:

黄金

词义变化类型:

词义缩小

(3)行李之往来,共其乏困

古义:

外交使节

今义:

出门所带的包裹、箱子等

词义变化类型:

词义转移

(4)今闻购将军首金千斤,邑万家,将奈何

古义:

重金收买

今义:

购买

词义变化类型:

词义弱化

(5)怨不在大,可畏惟人

古义:

仇恨,怨恨

今义:

埋怨,责备

词义变化类型:

词义弱化

(6)天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期

古义:

遗憾,不满

今义:

仇恨,怨恨

词义变化类型:

词义强化

(7)先帝不以臣卑鄙

古义:

表示地位低,见识短浅,中性词

今义:

表示(语言、行为)恶劣或不道德,贬义词

词义变化类型:

感情色彩变化

2.特别关注古今同形而异义的双音节词

文言实词以单音节为主,现代汉语实词则是复音词(主要是双音节)居多数。

学习古今异义词,要特别注意:

不要把文言的两个单音实词误以为是现代汉语的一个双音实词。

有时连用的两个单音实词,在现代汉语中变成了一个双音实词,如果用现今的词义去解释,就会出错。

例如司马迁《报任安书》“夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子”中的“妻子”是两个单音实词,指“妻子和儿女”,而现代汉语中的“妻子”是一个双音实词,指“丈夫的配偶”。

请判断下列句中加点的词语是否是与现代汉语同形的双音实词。

如果不是,请解释其义。

(1)铁骑突出刀枪鸣:

不是,指突然爆发出

(2)思厥先祖父,暴霜露:

不是,指祖辈与父辈

(3)较秦之所得与战胜而得者,其实百倍:

不是,指那实际上

(4)欲苟顺私情,则告诉不许:

不是,指报告申诉

(5)屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁:

“至于”不是,指“来到”;“颜色”不是,指“脸色,面容”;“憔悴”是双音实词;“形容”不是,指“形体,容貌”;“枯槁”是双音实词

反训词

古汉语中,同一词语在不同的语言环境里可以表达出正反对立的两个意思,这种词叫反训词。

这样的词语有:

①“沽”,买或卖;②“置”,置办或放弃;③“报”,报恩或报仇;④“从”,跟随或率领;⑤“纳”,收进或交出;⑥“迁”,升官或降职;⑦“市”,卖出或买入。

(三)活用实词:

抓住规律,语法判定

词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

这种语法功能与现代汉语相比具有明显的不同,判断时要结合语义和语法结构,掌握其活用特点和规律。

1.名词的活用

(1)名词活用为状语

现代汉语中名词一般是不直接用作状语修饰谓语动词的,但在文言文中有些名词却常用在动词、形容词前面作状语,起修饰、限制作用。

主要有:

①时间名词“日”“夜”“月”“岁”等作状语;②方位名词“南”“北”“内”“外”“上”“下”等作状语;③普通名词作状语。

试找出下列句中名词活用为状语的词,并试着找出活用的规律和特点。

(1)东犬西吠:

西

(2)吾妻死之年所手植也:

手

(3)草行露宿,日与北骑相出没于长淮间:

草、露、日

(4)雄州雾列,俊采星驰:

雾、星

(5)而相如廷叱之:

廷

(6)常以身翼蔽沛公:

翼

(7)人皆得以隶使之:

隶

规律和特点:

名词用在动词或形容词前如果不构成主谓关系,那么,它一定活用为状语,或者说,只要是处于主语和谓语之间的名词一定活用为状语。

(2)名词活用为一般动词

主要有以下几种现象:

①名词后带宾语;②名词前面有副词;③名词前面有能愿动词(如“欲”“得”“能”等);④名词后面跟介宾短语。

试找出下列句中名词活用为动词的词,并试着找出活用的规律和特点。

(1)①至于君不君,臣不臣:

第二个“君”“臣”

②二月草已芽:

芽

③巫医乐师百工之人,不耻相师:

第二个“师”

④然而不王者,未之有也:

王

⑤君子不齿:

齿

规律和特点:

名词前面有副词(“不”“已”“相”等),该名词活用为动词。

因为在汉语中,副词不能修饰名词,若修饰了,则该名词活用为动词。

(2)①假舟楫者,非能水也,而绝江河:

水

②左右欲刃相如:

刃

③云青青兮欲雨:

雨

④凭谁问:

廉颇老矣,尚能饭否:

饭

⑤骐骥一跃,不能十步:

十步

规律和特点:

能愿动词(指“能”“可”“欲”等动词)后面的名词活用为动词。

(3)①沛公军霸上:

军

②鹪鹩巢于深林:

巢

③况吾与子渔樵于江渚之上:

渔樵

④国人不敢言,道路以目:

道路

⑤于是为长安君约车百乘,质于齐:

质

规律和特点:

名词前面没有动词,后接介宾短语(后无动词),则该名词活用为动词。

(4)①驴不胜怒,蹄之:

蹄

②买五人之头而函之:

函

③塞者凿之,陡者级之:

级

④策之不以其道:

策

⑤填然鼓之:

鼓

规律和特点:

名词后面带“之”字,则该名词活用为动词。

(5)①乃使其从者衣褐,怀其璧:

衣、怀

②道海安、如皋:

道

③大楚兴,陈胜王:

王

④范增数目项王:

目

⑤籍吏民,封府库:

籍

规律和特点:

两个名词连用(或者一个名词和一个名词性短语连用),则必有一个名词活用为动词。

至于哪个名词活用,要视具体情况而定。

(6)①夫五人之死,去今之墓而葬焉:

墓

②缇骑按剑而前:

前

③客逾庖而宴:

宴

④顺流而东也:

东

⑤醉则更相枕以卧,卧而梦:

梦

规律和特点:

“而”字前或后的名词往往活用为动词,因为“而”字一般不能连接名词与名词(或名词性短语),一般连接的是动词与动词(或动词性短语)。

2.动词活用为名词

文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语修饰限制,这就使它具有了名词的特点。

试找出下列句中动词活用为名词的词,并试着找出活用的规律和特点。

(1)鸡豚狗彘之畜,无失其时:

畜

(2)钩党之捕遍于天下:

捕

(3)去国怀乡,忧谗畏讥:

谗、讥

(4)而其见愈奇:

见

(5)不敢复有株治:

株治

(6)是使民养生丧死无憾也:

生、死

规律和特点:

一是两个动词连用,如构不成连动式,则后一个动词一般活用为名词;二是动词前若有“其”“之”等代词修饰,则该动词活用为名词。

3.形容词的活用

(1)形容词活用为名词

文言文中,当形容词担任主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物。

翻译时应补出中心词(名词),以形容词作宾语。

试找出下列句中形容词活用为名词的词,并试着找出活用的规律和特点。

(1)群贤毕至,少长咸集:

贤,贤能之人;少、长,年少年长之人

(2)郯子之徒,其贤不及孔子:

贤,贤能

(3)此其志不在小:

小,小的方面

(4)乘天地之正,而御六气之辩:

正,正道

(5)宾主尽东南之美:

美,才俊

(6)是故圣益圣,愚益愚:

第一个“圣”,圣人;第一个“愚”,愚人

规律和特点:

当形容词担任主语或宾语时,该形容词活用为名词,如

(1)(6);当形容词用在“其”“之”后面充当中心语时,活用为名词。

(2)形容词活用为动词

文言文中,当形容词直接带宾语,或者前面受能愿动词或副词修饰时,它不再表示事物性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。

试找出下列句中形容词活用为动词的词,并试着找出活用的规律和特点。

(1)则秦未可亲也:

亲,亲近

(2)其好游者不能穷也:

穷,穷尽

(3)不知东方之既白:

白,变白,显出白色

(4)素善留侯张良:

善,同……交好

(5)且夫天下非小弱也:

小,变小;弱,变得弱小

(6)不知将军宽之至此也:

宽,宽容

规律和特点:

当形容词后面带了宾语,它活用为动词,如(4)(6);当形容词放在了能愿动词后,它活用为动词,如

(1)

(2);当形容词放在了副词(时间副词或否定副词)后,它活用为动词,如(3)(5)。

4.使动用法和意动用法

使动用法和意动用法是比较容易混淆的两种词类活用现象,可以从以下两个方面来加以区分:

(1)看动作的施动者。

如果谓语动词所表示的动作不是由主语所代表的人物发出,而是在主语的影响下使宾语发出的,谓语动词具有“使宾语干什么(怎么样)”的意思,那就是使动用法;如果谓语动词具有“认为(或以为)宾语怎么样”或者“把宾语当作什么”的意思,动作是主语意念上发出的,那就是意动用法。

(2)看动作与事实的关系。

当动作已成为事实或即将成为事实时,便构成使动用法;当其为内心感受、规划想法等主观认识,并没有形成客观事实时,便为意动用法。

如《鸿门宴》“项伯杀人,臣活之”中的“活”是已成为事实的动作,所以它是使动用法;《廉颇蔺相如列传》“且庸人尚羞之”中的“羞”是一种心理活动,所以它是意动用法。

(1)试找出下列句中活用为使动用法的动词,并试着找出活用的规律和特点。

①沛公旦日从百余骑来见项王:

从

②后秦击赵者再,李牧连却之:

却

③外连衡而斗诸侯:

斗

④窜梁鸿于海曲:

窜

规律和特点:

当不及物动词后面带了宾语,该动词一般活用为使动用法。

(2)试找出下列句中活用为使动用法的形容词,并试着找出活用的规律和特点。

①焚百家之言,以愚黔首:

愚

②大王必欲急臣:

急

③祖母无臣,无以终余年:

终

④何必劳神苦思,代下司职:

劳、苦

规律和特点:

当形容词后面带了宾语,且该形容词具有“使宾语怎么样”的意思时,该形容词活用为使动用法。

(3)试找出下列句中活用为使动用法的名词,并试着找出活用的规律和特点。

①既东封郑,又欲肆其西封:

第一个“封”

②先破秦入咸阳者王之:

王

③空以身膏草野,谁复知之:

膏

④先生之恩,生死而肉骨也:

肉

规律和特点:

当名词后面带了宾语,且该名词具有“使宾语怎么样”的意思时,该名词活用为使动用法。

(4)试找出下列句中活用为意动用法的形容词、名词,并试着找出活用的规律和特点。

①襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越:

襟、带

②况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿:

侣、友

③固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作:

一、齐

④以先国家之急而后私仇也:

先、后

规律和特点:

当形容词、名词后面带了宾语,且该形容词、名词具有“认为宾语怎么样”的意思时,该形容词、名词活用为意动用法。

动词的为动用法

为动用法表示“主语为宾语怎么样”。

例如:

①后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

(哀:

为……哀叹)

②伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

(死:

为……而死)

(四)通假字:

本义不通,考虑通假

通假,是中国古书的用字现象之一。

对于通假字,除靠平时的积累外,还要依据通假条件,判断该字是否通假。

这两个条件是:

①通假字自身特点,a.读音相通(有些字因语音演变今天已看不出相通了),b.字形相似;②语境条件,在具体句子中,当某个字用它的本义、引申义等义项都讲不通时,就可以考虑通假。

知识运用2

阅读下面的文言文,完成题目。

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。

曰:

“女忘会稽之耻邪?

”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。

(选自《史记·越王勾践世家第十一》,有删改)

对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.吴既赦越,越王勾践反国 反:

同“返”,返回

B.乃苦身焦思,置胆于坐坐:

同“座”,座位

C.女忘会稽之耻邪女:

同“汝”,你

D.厚遇宾客,振贫吊死振:

同“震”,震动

答案 D

解析 振:

同“赈”,赈济。

(五)偏义复词(含同义复词):

关注构成,语境确定

古代汉语以单音节词为主,一般是一个字一个词;现代汉语以双音节词(合成词)为主,两个字一个词。

但古代汉语中也有特殊现象,存有少量双音节词(即复词),同义复词和偏义复词就是较典型的两类复词。

同义复词,是指构成合成词的两个语素的意义相同。

如“根本”中的“根”“本”都是指“植物长在土里的部分”,“谤讥”中的“谤”“讥”都是“批评”的意思。

偏义复词,是指由两个意义相近或相对的语素构成,而词义却偏在其中一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。

虽然它在古汉语中很少,但如果不了解、掌握它,就会成为阅读的障碍。

应如何掌握呢?

一要弄清两个语素的构成方式——意义上相近或相对,二要结合语境加以揣摩、判断。

如“沛公则置车骑,脱身独骑”中的“车骑”,结合下句则可知偏在“车”义。

偏义复词具有临时、动态、借用的性质,一定要借助语境判断。

需要注意的是同义复词和偏义复词的区别。

同义复词是指几个语素处于同一语法位置的固定结构,且都表示同一个意义。

如“曹操之众,远来疲敝”中的“疲”和“敝”都表示同一个意思,即“疲劳”,是同义复词。

而偏义复词,是在特定语境中,其中一个语素的意义失去了。

如“无毛羽以御寒暑”(《汉书·刑法志》)中的“寒暑”是偏义复词,偏在“寒”义。

(1)下列各句中,加点词的词义类型与其他三项不同的一项是( )

A.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也

B.今有一人,入人园圃,窃其桃李

C.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

D.此诚危急存亡之秋也

答案 C

解析 偏义复词必须联系语境推断。

A项出入:

本义指出去和进来,在语境中偏取“入”的意义,指刘邦入关后严加防守,不让“他盗”进关。

B项种果树的地方叫“园”,种蔬菜的地方叫“圃”,这里偏指“园”。

C项婚姻:

在古代,女方的父亲为“婚”,男方的父亲为“姻”,夫妇双方的父母互称作“婚姻”,统称为亲家。

D项存亡:

本来指生存与衰亡,在语境中与“危急”对应,偏取“亡”的意义,用以强调蜀汉所面临的艰难形势。

A、B、D三项都属偏义复词,C项没有这种用法。

(2)下列各句中,加点词的词义类型与其他三项不同的一项是( )

A.谨庠序之教,申之以孝悌之义

B.岂敢盘桓,有所希冀

C.诏书切峻,责臣逋慢

D.宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同

答案 D

解析 “异同”是偏义复词,偏指“异”。

高考不仅考查120个常见实词,还考查许多陌生、疑难实词的含义,以及常见实词的不常用含义。

为此,既要靠平时的积累,又要靠临场推断,且两者要紧密结合。

推断有方法技巧,掌握主要的推断方法,并注意多种方法的综合运用,是应对高考文言实词考查的重要策略。

1.字形推断法

汉字本是表意性质的,从字形可以推知字义。

虽历经演变,但表意的功能并没有丧失,汉字本身即为理解词义的已知条件之一。

因此,通过对字形结构(主要是象形字、会意字和形声字)的分析可以帮助我们探求字的意义。

如“樯橹”,“橹”是常见字,是木制的船具;“樯”是冷字,但“樯”从“木”,与“橹”联合成词,可知“樯”也是木制的船具。

边练边悟1

利用字形推断法推断下列句中加点字的意思。

(1)引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜:

看

(2)农人告余以春及,将有事于西畴:

田地

(3)生而眇者不识日:

眼盲

(4)平民虽平价不能籴:

买进粮食

常见形旁的词义指向

钅(金)、木、氵(水)、灬(火)、土:

与五行有关。

刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳:

与兵器有关。

马、牛、羊、犭、鸟、虫、隹:

与动物有关。

讠(言)、辶、忄(心)、彳(行):

与行为有关。

纟:

与丝麻有关。

贝:

与金钱有关。

尸:

与身体有关。

女:

与妇人有关。

冖:

与笼罩有关。

系:

与捆绑有关。

求:

与毛皮有关。

旨:

与美味有关。

页:

与首有关。

目:

与眼有关。

皿:

与器具有关。

宀、户:

与房舍有关。

攴:

与敲击有关。

辛:

与刑具有关。

歹:

与死亡有关。

片:

与文书、文件有关。

2.字音推断法(也叫通假推断法)[见前面“(四)通假字:

本义不通,考虑通假”]

3.邻字推断法

在文