纪实 风雪漫天我们依然前行.docx

《纪实 风雪漫天我们依然前行.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纪实 风雪漫天我们依然前行.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

纪实风雪漫天我们依然前行

风雪漫天,我们依然前行

本报记者 宋歆

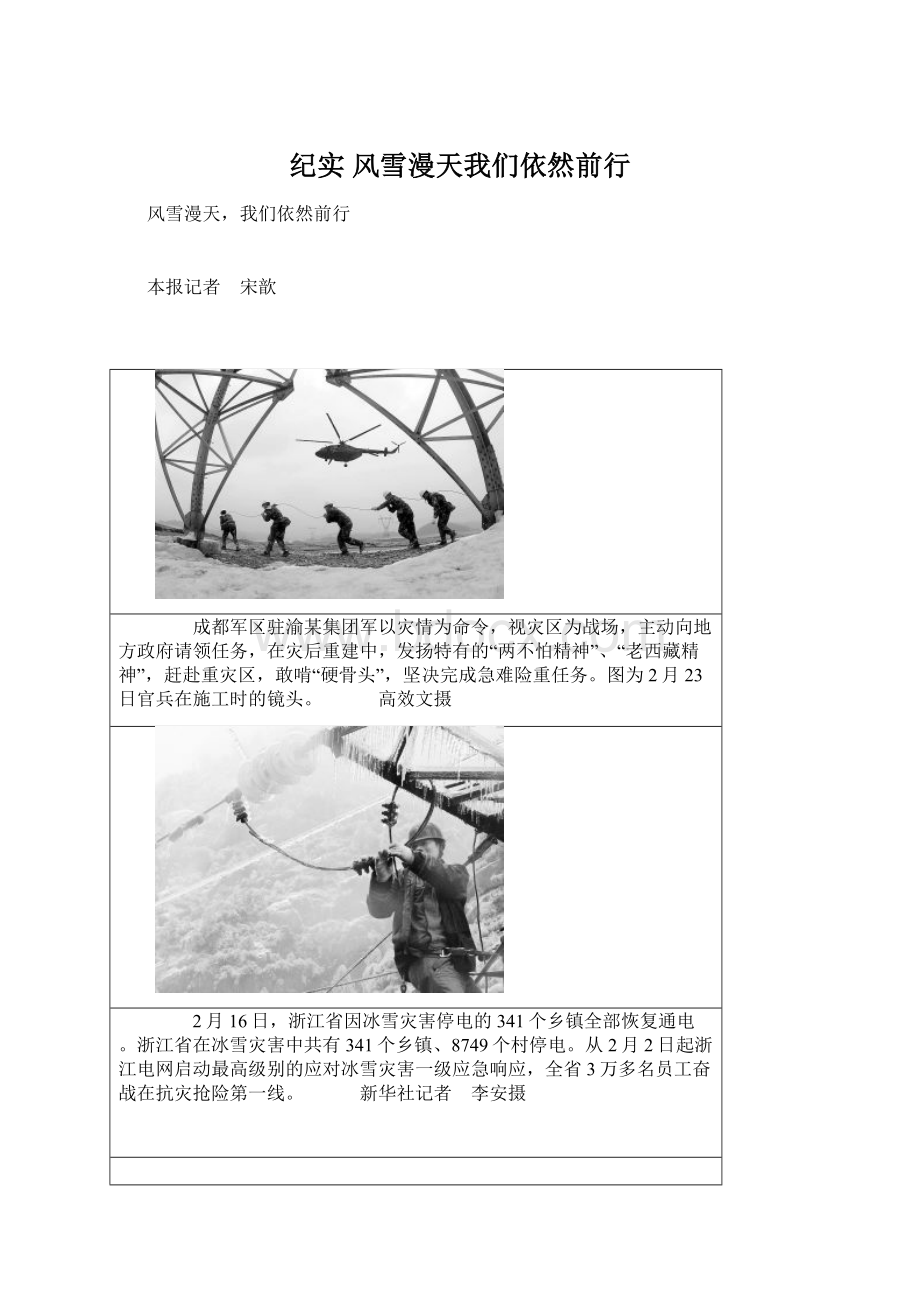

成都军区驻渝某集团军以灾情为命令,视灾区为战场,主动向地方政府请领任务,在灾后重建中,发扬特有的“两不怕精神”、“老西藏精神”,赶赴重灾区,敢啃“硬骨头”,坚决完成急难险重任务。

图为2月23日官兵在施工时的镜头。

高效文摄

2月16日,浙江省因冰雪灾害停电的341个乡镇全部恢复通电。

浙江省在冰雪灾害中共有341个乡镇、8749个村停电。

从2月2日起浙江电网启动最高级别的应对冰雪灾害一级应急响应,全省3万多名员工奋战在抗灾抢险第一线。

新华社记者 李安摄

2008年初,一场罕见的冰雪灾害突袭我国南方地区。

抗灾救灾,成为这个冬天的主题。

我国是一个自然灾害频发的国度,因此,对于救灾,公众并不感到陌生。

在此次抗击冰雪灾害的战斗中,中华民族一如既往地展现出前赴后继、不畏艰难困苦的可贵精神,展现出团结一心、和衷共济的强大凝聚力,展现出一方有难、八方支援的浓浓亲情。

在诸多可歌可泣故事的后面,我们还看到了较之以往的一些不同之处。

说它不同,并非仅仅因为它是一场“五十年一遇”的冰雪灾害,更加引发公众关注的是,这场牵一发而动全身的冰雪灾害,涉及民政、电力、交通、能源、国防、气象等等,几乎所有关乎国民经济生活以及社会发展的层面都有所波及,而且它夹杂在春节、春运这样一个特殊的时段里,其抗击难度更是被放大数倍。

如果说以往的一些抗灾救灾还能被看做是一项单项考试,那么这一次则更像是一场检验改革开放30年建设成果的综合大考。

从这个意义上讲,一些专家所说的“此次冰雪灾害的抗击难度甚至大过’98抗洪”并非危言耸听。

此外,由于中国在世界的影响和作用与日俱增,许多与我们在经济、环保等方面利益攸关的国家和地区,也都投来关切的目光:

面对前所未有的冰雪灾害,中国政府将如何面对?

中国的经济发展是否将因此受到拖累?

从1月10日冰雪灾害发生,到2月13日全面转入灾后重建,在短短一个月的时间里,中国以令世人瞩目的速度赢得了抗击冰雪灾害的阶段性胜利,严重受损的公共产品供给系统以惊人的速度恢复正常运转,政府的危机管理能力得到公众广泛认可,国家的应急救灾体制经受住了全面考验,中国经济在2008年的发展前景依然被国内外投资者普遍看好。

万千感怀,一言蔽之:

尽管风雪漫天,我们依然前行!

——编者

应急机制,抗击灾害的有效屏障

凡事预则立,不预则废。

当突如其来的灾害与危机降临时,首先受到检验的就是政府的应急能力。

可以说,应急能力的高低,直接影响着政府的执政能力,直接关系到公众对政府的支持和信赖程度。

1月29日晚8时,北京西城区月坛南街,国家发改委三楼会议室里灯火通明。

在冰雪灾害发生后迅速成立的国务院煤电油运和抢险抗灾应急指挥中心正在这里高速运转。

通过这里,一道道救灾指令迅速发向全国,一笔笔救灾资金,一批批援助物资被源源不断地派发至灾区。

该指挥中心囊括了发改委、公安部、民政部、财政部、铁道部、交通部等23个部委以及重点产煤省政府、国有大型重点煤矿企业、发电企业的负责人。

多种行政资源的有机整合,形成了一个决策科学、响应迅速、执行有力的指挥中枢,使得各种救灾力量被高效调动起来。

指挥中心的一位专家介绍说,现代救灾从一定意义上就是综合救灾。

在以往的一些救灾中,我们通常采取的都是“一个部门为主、其他部门配合”的模式。

在这种模式下,各种信息资源和救灾资源被分散在各个部门,因此在实际运转中极容易出现相互扯皮、相互推诿的现象,大大影响了救灾效率。

经过多次的教训与会商后,现在我们已经开始逐渐打破部门壁垒,形成行政合力,整合救灾资源。

此次抗击冰雪灾害,正是一次新的尝试与挑战。

在指挥中心的统一调度下,铁路、交通、民航、公安、通信、气象等部门迅速启动了紧急预案和应急响应,一辆辆机车被紧急调运南方,一条条绿色公路通道、绿色空中走廊被开辟,一项项应急通信手段被启用,一个个重点地区天气趋势预测信息被迅速发向全国各地。

重拳连出之下,冰雪灾害蔓延的势头终于得到及时控制。

面对突如其来的冰雪灾情,各受灾地区同样迅速行动起来,克服最初慌乱的制胜武器依然是各种早已制定好的应急预案:

1月18日,河南省启动冰雪天气高速公路应急预案;1月28日,湖南省连夜实施大面积停电应急预案一级紧急响应;1月29日,贵州省启动大面积停电应急预案一级响应……这些应急预案,如同一个个决战决胜的想定,构筑起了一道道坚固的屏障,将冰雪灾害可能带来的负面影响降低至最小程度。

同时,各地还采取召开新闻发布会、免费派送广播、发送救灾短信等方式,以比过去更快速、更透明、更公开的方式,将天气情况、援助信息等迅速传递给公众。

加拿大《环球华报》评价说:

“中国对于这次冰雪灾害的报导超过了非典时期,公开性和透明度都有很大提升。

”

受此鼓舞,最初曾一度陷于慌乱的灾区民情迅速趋于稳定。

联合国负责减灾的高级官员布里塞尼奥说:

“中国政府在此次抗灾中,体现出了较之以往更加迅捷的应急速度,以及更为成熟的危机处理能力,值得其他国家学习。

”

谈及系统性的危机管理和应急机制,应该说我们是在一次次的深刻教训中逐步建立起来的。

尤其是2003年非典疫情发生之后,党和政府更是把应急机制建设作为构建和谐社会总体布局之中的一颗重要棋子,提升到国家战略全局的高度。

而日益雄厚的综合国力,更是为应急机制建设提供了强大的物质基础。

在此次冰雪灾害降临之前,我国已制定国家专项预案26件,有关应对低温雨雪冰冻灾害及其突发事件的专项预案就有17件。

2006年1月,国务院还发布了《国家突发公共事件总体应急预案》,明确了各类突发公共事件分级分类和预案框架体系,规定了国务院应对特别重大突发公共事件的组织体系、工作机制等内容,并且在沈阳、天津、武汉、南宁、成都、西安等10个城市设立了中央级救灾物资储备库。

此外,31个省(区、市)人民政府和新疆生产建设兵团及部门也在此前针对当地情况,制订发布了有关应急预案,大部分市(地)和一些县也已基本完成了应急预案的编制和发布。

第

1

2

3

4

5

6

7

8

页

可以说,这些未雨绸缪的应急机制建设大大提高了中央和地方政府抗击冰雪灾害、保障公共安全与人民生命财产的能力,为抗击冰雪灾害的阶段性胜利,奠定了坚实的基础。

尽管它的表现还远不能说已经尽善尽美,尽管它的制定和执行还需要进一步完善,但是我们有理由对它的发展前景抱有充分的信心。

综合国力,抗击灾害的坚强基石

联合国人类住区规划署执行主任蒂贝朱卡说:

“有效的救灾努力充分体现了中国政府和人民在应对突发自然灾害方面的能力、信心和决心,反映了中国强大的综合国力。

中国政府和人民一定能战胜雪灾,渡过难关。

”

2月19日上午7时28分,强大的电流通过重建一新的高压输电线,越过高山峻岭,越过千沟万壑,照亮了全国最后一个因灾停电县江西省宜黄县的城乡村庄。

从这一刻起,艰巨的全国电网抢修工作宣告全面告捷。

此前,类似的好消息已经相继传来:

2月16日,举国关注的京广电气化铁路郴州段提前5天恢复“双电源”供电;2月17日,全国铁路和高速公路、普通国道干线公路运行全面恢复正常,无阻车和旅客滞留现象;一度紧张的电煤供应有了根本性好转,直供电厂存煤可用天数上升至13天;166万名受灾紧急转移群众,已经确保“有饭吃、有衣穿、有饮用水、有住处、有病能医、孩子有学能上”;6月底以前,所有倒损民房的恢复重建工作也将全部竣工……

前所未有的重建速度让国人惊喜,亦让世界惊讶。

一位参加过印尼海啸灾区重建的联合国官员说,印尼海啸灾区有许多地方在重建一年后也没能完全恢复公共基础设施,而且许多灾区儿童营养不良,还不断发生疫情。

相比之下,中国的灾区重建速度就像中国的经济发展一样,快得令人不可思议。

尤其是在所有129名因灾遇难人员中,没有一个是冻死饿死的,这简直就是个奇迹。

此前,当1516.5亿元的直接损失公布时,当满目疮痍的电力、交通等基础设施几近瘫痪时,当2536万亩农作物陷入绝收时,不少人曾经有过这样的疑虑:

严重受损的中国经济会陷入停滞甚至发生倒退吗?

在评估冰雪灾害的影响时,招商证券等国内研究机构认为,冰雪灾害过后,中国经济仍将复归原有增长轨道,重建需求甚至将拉动经济短期景气;国家发改委经济运行局副局长朱宏任也表示,冰雪灾害不会对中国经济的基本面产生重大影响,也不会改变中国经济的发展趋势;著名的美国投资机构高盛集团则在研究报告说,这场冰雪灾害虽然会对中国经济造成暂时性负面影响,但不会改变中国的经济发展周期,另外政府还会加大对基础设施的投资,相关行业将因此受益。

如果说以上观点还是抽象的话,那么作为经济发展晴雨表的中国股市亦做出了同样的回应:

1998年的特大洪水过后,我国A股市场下跌约25%,上证指数在九江决口之日下跌8.36%;2003年的非典疫情爆发期间,A股市场下跌约15%;而此次冰雪灾害发生之后的一周内,A股市场并没有出现因为冰雪灾害而产生的剧烈动荡。

虽然各方都有彼此的理由,但是在交集之处却有着这样一个共同的考量:

中国在改革开放30年中迅速强大起来的综合国力,足以最大限度地减轻和扭转冰雪灾害带来的负面影响——

目前,我国的国内生产总值已由1997年的7.4万亿元增加到2007年的24万亿元,政府财政收入更是达到了创纪录的5万亿元,公共产品支付能力得到极大提升。

因此,在冰雪灾害发生后的十几天里,中央和地方财政就向灾区紧急“输血”近55亿元,并且新增206亿元农资综合直补资金,使得灾后重建得以迅速展开;

2007年,我国粮食产量超过1万亿斤,这也是我国自1985年以来粮食首次连续4年增产。

因此,虽然此次农作物受灾面积较大,但是强大的粮食储备足以保证市场供应,使得冰雪灾害期间的粮食价格一直运行在一个较为平稳的区间;

在市场经济浪潮中迅速成长壮大起来的各种经济成分也在抗灾中显示出各自的力量:

作为国民经济中坚力量的中央企业,抵御和抗击风险的能力已与改革开放之初不可同日而语。

面对冰雪灾害,中央企业发挥出强大的生产和调度能力,中石油、中石化、中煤集团等大型国有企业产量不减、输送速度不减,为保障国民经济平稳正常运行和社会生活稳定提供了可靠保障。

国资委主任李荣融在雪灾期间表示:

尽管这次雪灾使中央企业也遭受了很大的损失,但国资委对生产经营已经做出了统一安排,所以央企下属上市公司的业绩不会受到影响。

这样的表态被广大股民喻为稳定股市的“定心丸”。

机制灵活的非公有制经济力量同样在这次冰雪灾害中表现不凡。

在灾害发生之初,相当多的非公企业即迅速转移了生产,外包了订单,极大降低了冰雪灾害对地方经济造成的负面影响。

灾害发生之后,南京等地非公有制经济人士自发联合倡议:

努力保障市场供应,自觉维护市场秩序,坚决做到不囤积居奇、不制假售假、不以次充好、不哄抬物价、不搭车涨价。

广东、福建、江苏等地的非公有制企业,则主动接回、慰留外地员工,确保他们过一个舒心、难忘的传统佳节。

灾害过后,各地的非公有制企业更是迅速组织起生产,对稳定就业市场、缓解商品供应压力起到了良好的作用。

同样令人感慨的是,虽然目前我国约96%的商品为市场定价,只有4%的商品为政府定价,但是一些人士担心的在灾害期间物价飞涨的局面并没有过多出现,这既是在全国一盘棋的格局下,各方对南方受灾地区大力支援的结果,更是各种经济成分在不断成熟与完善的市场经济环境下,相互竞争、相互补充、相互发展,使得商品生产、流通以及供应极大丰富的结果。

这个事实再次生动证明,面对种种挑战,中国特色社会主义道路有着无可比拟的优越性,再次证明只有坚持改革开放,中国才能发展壮大,才能自我完善,才能凝聚民心,不断增强抵御各类风险的能力。

此外,这次冰雪灾害还成为我国实现对基础设施更新换代的契机。

目前,中国气象局牵头的气候监测与灾害预警工程已获国务院批复立项,中国电信也宣布将在受雨雪冰冻灾害需要进行灾后重建的地区,实施“光进铜退”,直接采用光缆替代原有的主干电缆。

这些举措无疑将进一步推动我国经济社会的可持续发展。

气象觉醒,抗灾过后的深刻共识

风雪渐渐远去,阳光终将降临。

当人们带着成功抗击冰雪灾害的喜悦,重新享受生活的平静与有序时,萦绕在人们心头的,还有诸多的忧虑与追问,以及未雨绸缪迎接下一场未知考验的思索。

因此,冰雪灾害过后,“气候”问题持续“发酵”,成为国内媒体与公众最为关心的焦点。

2月21日,中国气象局召开了低温雨雪冰冻极端气象灾害研讨会。

此前,由于未能提前准确预报冰雪灾害的发生,中国气象局受到的争议颇多。

在发言中,中国气象局局长郑国光坦承:

“就目前天气预报水平和能力来看,超过一个星期以后的天气预报难度极大。

因此,在这场灾害发生之初,我们没有预料到这场罕见的灾害性天气持续时间超过20天,也没有对这场灾害给交通运输、电力、农业生产等造成重大影响做出预评估。

”

平心而论,对重大气象灾害的预测,以及对其可能造成的影响进行评估,目前还是一个世界性难题,即便像美国这样的灾害预防控制体系非常完备的老牌发达国家,在面对诸如卡特琳娜飓风一类的特大灾害时,也曾遭遇过与我们类似的窘境。

虽然此次囿于技术原因,未能提前准确预报,但如果就此说中国气象体系在这场抗击冰雪灾害的战斗中无所作为,也绝非实情。

作为世界上气象灾害最严重的国家之一,我国政府早已把应对气候变化和防御极端气候灾害,作为实现经济社会又好又快发展、保障人民生命财产安全、促进人类与自然相和谐必须重视和解决的重大战略问题进行深入研究与科学安排。

为此,近年来国家不断加大对气象体系建设的资金投入,全国2000多个县级气象站已由原来的人工观测全部转变成自动站,在此基础上又建成15000多个乡一级自动观测站;158部新一代天气雷达已完成120多部,风云系列气象卫星运行稳定。

由气象卫星、天气雷达和地面观测站等组成的天基、空基、地基相结合的观测系统初步建成。

虽然这些系统还有待进一步整合与完善,但是它们在此次成功抗击冰雪灾害战斗中所发挥的重要作用亦不可低估。

解近忧,更要纾远虑。

在探讨这场严重冰雪灾害的形成原因时,越来越多的国内外专家认为,这是由于全球变暖所引发。

联合国负责减灾的高级官员布里塞尼奥说:

“中国发生的严重冰雪灾害表明,平时人们所说的‘反常天气’正在变得日益常见,世界各国政府都要为应对各种由于全球变暖所带来的意想不到的极端天气情况做好准备,并把加强防范能力作为第一要务来抓。

”

应该说,在应对全球变暖问题上,我国一直展示的都是负责任的国际形象。

早在1998年,我国就签署了旨在减少温室气体的排放,减少全球气候变暖和海平面上升的《京都议定书》。

虽然作为发展中国家,我国并没有硬性的减排任务,但是作为一个负责任的大国,我国还是主动作为,在“十一五”规划明确规定“到2010年单位能耗要降低20%,主要污染物排放要减少10%”。

2007年6月4日,我国还正式发布了应对气候变化国家方案,这也是我国第一部应对气候变化的政策性文件。

根据这个方案,我国将采取一系列法律、经济、行政及技术等手段,减缓温室气体排放,并提高适应气候变化的能力。

让我们欣喜的是,通过这场冰雪灾害洗礼与拷问,“应对全球变暖”正在从政府的红头文件变成公众的普遍认知,正在从科学家们的高深理论变成公众的切身感受,正在从一种时髦概念变成公众的一种自觉行动。

从大中城市到普通乡镇,从权威媒体到草根博客,关于“应对全球变暖”的议题和声音不绝于耳,越来越多的国人开始以此加深对科学发展观的认知与理解,开始考量人与自然和谐相处的内涵与真谛,开始探讨和寻求更加科学、文明、合理的生产方式、生活方式和消费方式。

可以说,一场凝聚全社会共同应对气候变暖的“气候觉醒”正在逐渐形成,这不能不说是冰雪灾害带给我们的一笔宝贵财富。

根据一项民意调查显示,目前,有88.1%的中国公众已经明显感受到气候变暖的趋势,84.6%的公众认为这已经成为全世界必须共同正视的紧迫问题;85.1%的公众觉得节能降耗“是好事,是我国积极履行义务的表现”,而持相反意见、认为此举可能会影响经济发展的只有2.7%。

一位普通公众这样表明心境:

“不是别人要我们减排,而是我们要减排。

中国有能力在全球经济和全球环境两方面都做出贡献。

”

“一个聪明理性的民族,从灾难中学到的东西会比平时多得多”。

从’98抗洪到亚洲金融风暴,从非典疫情到抗击冰雪,中华民族遭遇到一个又一个的挑战。

但是这些事实也生动地证明,中华民族不但是一个经得起危机挑战的民族,同时也是一个善于从危机与困苦中汲取前进动力、赢得发展契机的民族。

相信在科学发展观的指引下,我们一定能够实现全面协调可持续发展的目标,中华民族前行的脚步一定会更加豪迈与从容。

发展档案

■1931年长江大水,武汉三镇几乎受到毁灭性打击,当时报刊有“大船若蛙,半浮水面;小船如蚁,漂流四围”的描写,每日因瘟疫、饥饿、中暑死人过千。

中下游345处干支流堤防漫决,沿江大中城市几乎都被水淹。

长江流域共死亡14.5万人。

■1954年长江再次遭遇特大水灾,由于上游三次分洪,武汉等重点城市得以保全。

这次水灾,由于水淹和大水过后的疫病,有3万多人被夺去了生命。

■1998年的特大洪水,使得全国29个省(自治区、直辖市)不同程度受灾,农田受灾面积2229万公顷(3.34亿亩),死亡4150人,倒塌房屋685万间,直接经济损失2551亿元,占全国GDP的3.2%。

值得一提的是,在抗击特大洪水过程中,新中国成立以来建设的水利工程发挥了巨大作用,大大减少了灾害造成的损失。

■2003年8月16日,我国内地24个省区市先后发生非典型肺炎疫情,共波及266个县和市(区),累计报告非典型肺炎临床诊断病例5327例,治愈出院4959例,死亡349例,直接经济损失179亿美元,占全国GDP的1.3%。

■2008年初的冰雪灾害,持续时间长、危害程度深、影响范围广,多数地区为50年一遇,部分地区为百年一遇,全国共有19个省(市、区)受到波及,共死亡129人,直接经济损失1516.5亿元,约占上一年全国GDP的0.63%。

■根据2007年8月发布的《国家综合减灾“十一五”规划》显示:

到2010年,我国将形成政府统一领导、各部门协同配合、社会参与、功能齐全、科学高效、覆盖城乡的国家综合减灾体系,灾害发生24小时之内,保证灾民得到食物、饮用水、衣物、医疗卫生救援、临时住所等方面的基本生活救助。

年均因灾直接经济损失占全国GDP的比例也将控制在1.5%以内。

第

1

2

3

4

5

6

7

8

页

(来源:

解放军报第5版发布时间:

2008-02-2706:

21)