14肝性脑病.docx

《14肝性脑病.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《14肝性脑病.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

14肝性脑病

教 案

第十六章 肝性脑病

hepaticencephalopathy

一、概述(20分钟,熟悉)

㈠概念

肝性脑病是继发于严重肝脏疾病,以中枢神经系统机能障碍表现为主的一种神经精神综合征。

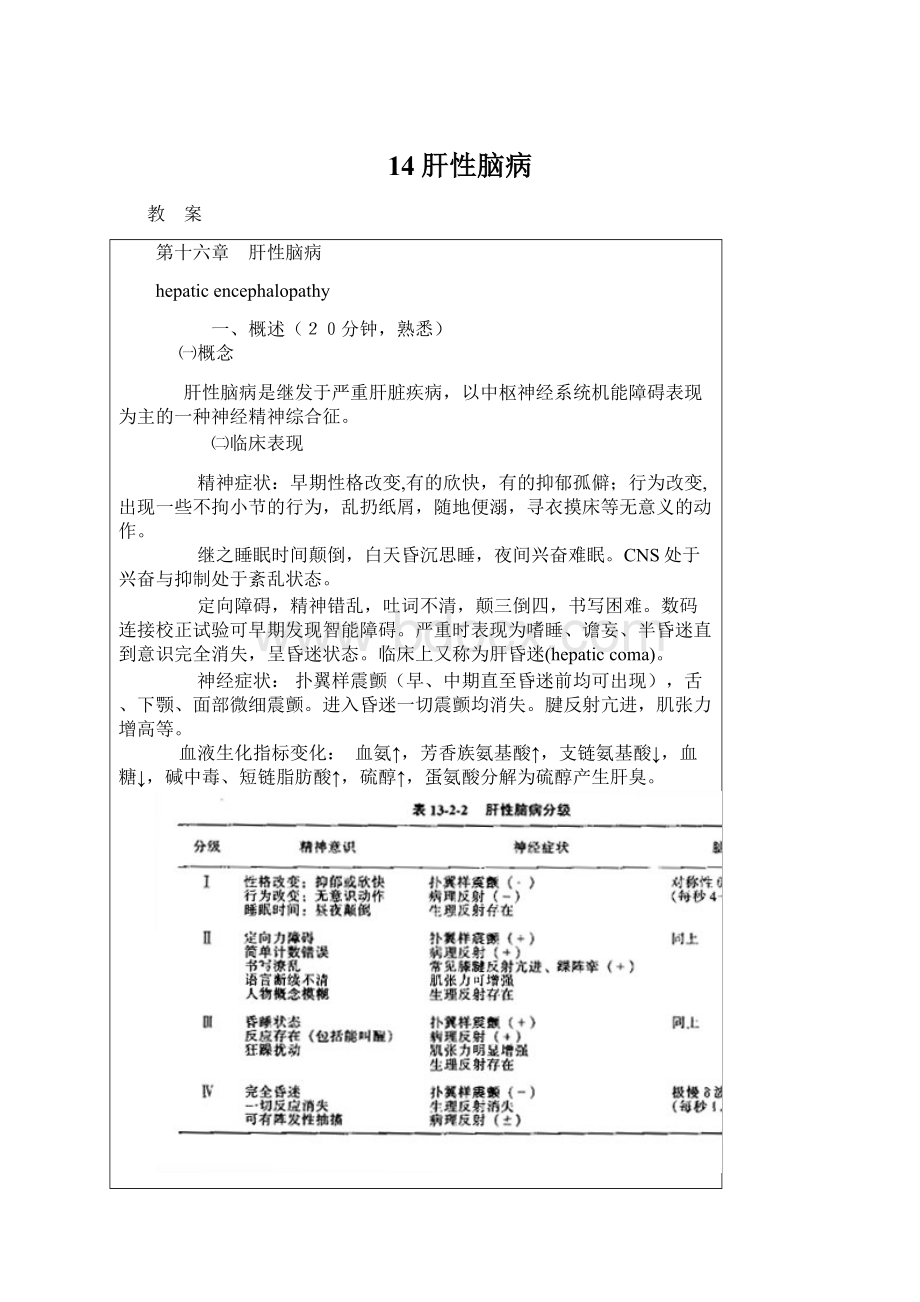

㈡临床表现

精神症状:

早期性格改变,有的欣快,有的抑郁孤僻;行为改变,出现一些不拘小节的行为,乱扔纸屑,随地便溺,寻衣摸床等无意义的动作。

继之睡眠时间颠倒,白天昏沉思睡,夜间兴奋难眠。

CNS处于兴奋与抑制处于紊乱状态。

定向障碍,精神错乱,吐词不清,颠三倒四,书写困难。

数码连接校正试验可早期发现智能障碍。

严重时表现为嗜睡、谵妄、半昏迷直到意识完全消失,呈昏迷状态。

临床上又称为肝昏迷(hepaticcoma)。

神经症状:

扑翼样震颤(早、中期直至昏迷前均可出现),舌、下颚、面部微细震颤。

进入昏迷一切震颤均消失。

腱反射亢进,肌张力增高等。

血液生化指标变化:

血氨↑,芳香族氨基酸↑,支链氨基酸↓,血糖↓,碱中毒、短链脂肪酸↑,硫醇↑,蛋氨酸分解为硫醇产生肝臭。

㈢分类

内源性 外源性

(急性、非氮性) (慢性、氮性)

发病 急,短时间内由兴奋转入昏迷 缓慢,逐渐加重

原因 重症肝炎(病毒性、中毒性等) 各种肝硬化

肝细胞大量坏死 门脉高压侧枝循环形成

诱因 无,70%自发 50%有诱因

血氨 不升高 增高

治疗 左旋多巴 降血氨

病程预后 发病迅速,死亡率高达90% 病程长,侧支循环建立,

疗效差 在诱因作用下反复发作昏迷

二、发病机制

肝性脑病是临床和基础上的一种危重综合症,到目前为止还很难治愈,死亡率高。

因为人们对它的认识上未完全清楚,通过大量的临床观察和基础研究,提出有关发病机制的学说,从不同的角度探讨其发病机制。

在临床上观察到肝性脑病病人往往出现一系列神经精神症状,这是神经系统功能障碍的表现:

扑翼样震颤―――脑干网状结构系统(维持人体正常肌张力和运动协调的调节)功能障碍,

意识障碍昏迷―――体内非特异性神经系统功能障碍,

性格情绪植物神经功能紊乱―――大脑边缘系统功能障碍。

肝性脑病发生时脑组织并无明显的特异性形态学改变,血液生化指标发生改变,目前多数学者主张肝性脑病的发生主要是体内血液中毒性物质增加导致脑组织的代谢和功能障碍所致,血脑屏障通透性增加(缺氧、内毒素、血液中增高的胆汁酸对血脑屏障损伤),脑组织对毒性物质敏感性增加。

提出了多个学说,以指导临床治疗及预防。

㈠氨中毒(ammoniaintoxication)学说(30分钟,掌握)

基本论点:

当肝功能严重受损时,尿素合成发生障碍,血氨水平升高,增高的血氨通过血脑屏障进入脑组织,从而引起脑功能障碍。

⒈血氨升高的原因

体内氨有两种形式:

NH3 NH4+ ,正常时体液中4%是氨NH3,96%是NH4+动脉血中正常浓度100µg/ml。

生成与清除保持平衡。

肠道氨基酸经细菌氨基酸氧化酶作用,

血液尿素弥散进入肠道经细菌尿素酶作用,

细胞内氨基酸脱氨。

⑴氨的生成增多 正常人4g/天

①肠道产氨↑(外源性)

氨基酸氧化酶

氨基酸

α-酮酸+NH3

细菌尿素酶

血液中25%尿素经胃肠粘膜血管弥散到肠腔

CO2+NH3 这为尿素的肠肝循环.

a、肝功能衰竭患者常见上消化道出血,血液蛋白质在肠道细菌作用下分解产生大量氨,

b、肝硬化门脉血流受阻,食物消化、吸收、排空障碍,细菌丛生,氨基酸氧化酶细菌尿素酶增多。

c、肝肾综合征时肠腔内尿素增加:

肝硬化晚期因合并肾功能障碍而发生氮质血症,使弥散至胃肠道的尿素大增。

肠内的吸收取决于肠内PH,大于6,生成NH3大量吸收,小于6,以NH4+形式排出体外。

②肌肉中腺苷酸分解产氨↑

肝性脑病前期,患者高度不安与躁动,肌肉活动增强,产氨↑

⑵氨的清除不足

体内氨的主要去路是在肝内经鸟氨酸循环合成尿素,由肾脏排出体外。

每生成1分子尿素能清除2分子氨,消耗3分子ATP。

鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸类似催化剂作用。

3ATP

2NH3

尿素

E

① 尿素合成↓:

肝细胞受损害时,NH3摄取↓,ATP↓,氨基甲酰转移酶OCT、氨基甲酰磷酸合成酶系统遭到破坏,尿素合成↓。

② 侧支循环:

门一体型脑病,氨经侧支循环进入体循环,引起血氨升高。

③ 其它去路受阻:

体内氨有一部分可被用来合成氨基酸,腺苷、嘧啶等,肝功受损时,酶活性降低,氨的去路受阻。

肝功能障碍时,伴有碱中毒,肾小管上皮细胞分泌氢离子减少,影响氨在肾小管腔内变成铵离子,氨排除减少。

肝硬化腹水患者因血氨增高刺激呼吸中枢发生过度通气而发生呼吸性碱中毒,肾小管内液PH高,NH4+随尿排出减少。

⒉血氨增高引起脑病的机制

⑴干扰脑细胞能量代谢―――氨干扰葡萄糖生物氧化的正常进行

大脑皮质是人类精神活动和意识活动和高级中枢,皮层细胞的代谢和功能正常是意识清醒和精神正常的基本条件。

脑细胞储存的糖元很少,又无中性脂肪,随时依赖血液输送的葡萄糖供应能量,血糖降低或缺氧,及易发生能量代谢障碍。

① ATP产生↓

1)α-酮戊二酸↓:

2)NADH↓

3)乙酰coA↓

② ATP消耗↑

ATP→ADP

谷氨酸+NH3

谷氨酰胺

⑵使脑内神经递质发生改变

兴奋性N递质↓ 谷氨酸、乙酰胆碱

抑制性N递质↑ 谷氨酰胺、r-氨基丁酸

⑶对脑细胞膜抑制作用

①抑制Na+-K+-ATP酶

影响膜复极化后的离子转运,导致离子分布改变,膜电位变化,兴奋性异常。

②氨与K+竞争入脑,影响Na+、K+在神经细胞内外的正常分布,干扰神经传导。

临床上用以指导治疗,但临床上肝性昏迷患者约有20%血氨是正常的,暴发性肝炎病人的动脉血氨水平与临床表现无相关性,降氨疗法也无效等,提出了其它学说。

㈡假性神经递质学说:

(falseneurotransmitterhypothesis)(25分钟,掌握)

1970年Parkes首先报到左旋多巴治疗肝性昏迷获得成功,经左旋多巴治疗的暴发性肝炎而昏迷的患者神志迅速恢复。

对探讨暴发性肝炎产生昏迷的机制提供了启示。

其后,Fischer通过动物实验和临床观察的研究对肝性昏迷的发生机制提出了假性神经介质学说。

基本论点:

肝性脑病的发生是由于正常神经递质合成减少或/和假性神经递质在网状结构的神经突触部位堆积,使神经突触部位冲动的传递发生障碍,从而引起神经系统的功能障碍而导致昏迷的。

网状结构是维持意识的基础。

网状结构维持大脑皮层的兴奋性,使机体处于觉醒状态。

⒈假性神经介质的产生

苯乙醇胺、羟苯乙酹胺的化学结构与真性神经递质去甲肾上腺素和多巴胺极为相似,但传递信息的生理功能只有真性神经递质的1/10,这一类胺类物质称为假性神经递质。

苯丙氨酸 肠道 苯乙胺 正常肝脏 CO2+H2O

酪氨酸 细菌脱羧酶 酪胺 肝损害 苯乙醇胺

侧枝循环 羟苯乙醇胺

中枢β-羟化酶

与真性神经递质去甲肾上腺素、多巴胺的化学结构极为相似。

⒉假性神经递质增多引起脑病的机理

脑干网状结构位于中枢神经系统中轴部位,是一个具有广泛调节和整合作用的组织。

对于维持大脑皮质的兴奋性和觉醒具有特殊作用。

网状上行激动系统能激动整个大脑皮层的活动,维持兴奋性,使机体处于觉醒状态。

网状上行激动系统在网状结构中多次的更换神经原,突轴特别多,突轴在传递信息时需神经递质。

当脑干网状结构中假性神经递质增多时,竞争性地取代真性神经递质而被神经末梢所摄取和贮存,每当发放神经冲动时再释放出来,因假性神经递质传递信息的功能远不及正常神经递质强,致使网状结构上行激动系统功能失常,传至大脑皮质的兴奋冲动受阻,以致大脑功能发生抑制,出现意识障碍乃至昏迷。

脑干网状结构 真递质→维持大脑觉醒状态和兴奋性

上行激动系统 假递质→神志异常、嗜睡、昏迷

锥体外系 真递质→维持机体协调运动

黑质-纹状体 假递质→扑翼样震颤、肌张力↑,

㈢血浆氨基酸失衡学说(25分钟,熟悉)

基本论点:

肝性脑病的发生是多种氨基酸利用发生障碍。

⒈血浆氨基酸失衡的原因

Fischer在慢性肝性脑病患者发现,血浆氨基酸浓度明显异常。

主要表现为:

支链氨基酸(BCAA)亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸含量降低;芳香族氨基酸(AAA)含量升高,尤其是苯丙氨酸、酪氨酸升高显著,脑脊液中色氨酸含量大增。

血浆支链氨基酸(BCAA)/芳香族氨基酸(AAA)

亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸/苯丙氨酸、酪氨酸平均克分子比例降到1.0以下

正常 3-3.5:

1

肝病 0.6-1.2:

1

肝功能障碍时,胰岛素在肝内灭活减弱,流入体循环,血中胰岛素增多,胰岛素可增强骨骼肌和脂肪组织对支链氨基酸的摄取和分解,故血浆的支链氨基酸水平下降,而肝功能障碍时芳香族氨基酸在肝内转化为糖(糖异生)的能力减弱,内源性蛋白质分解增快,于是血中明显增多。

⒉引起脑病的机理

①脑中假性神经递质增多

支链氨基酸与芳香族氨基酸由同一个载体转运通过血脑屏障,在通过血脑屏障时它们之间发生竞争,因芳香族氨基酸过多而竞先进入脑内。

②脑中5-HT↑

羟化E

色氨酸

5-羟色氨酸

5-HT

5-羟色胺是中枢某些N元的抑制性递质

总之,AAA大量进入脑内,使假性N递质生成增多,并抑制了NA的合成,最终导致肝昏迷,因此,血浆氨基酸失衡学说是假性神经递质学说的补充和发展。

慢性肝性脑病,高血氨是主要的发病因素,暴发性肝性脑病时,与肝细胞急性大量坏死,代谢障碍造成氨基酸失衡有更直接的关系。

因此,对不同类型的肝性脑病要作具体分析,制定相应治疗措施,是治疗肝性脑病的关键。

三、诱因(加强和促进肝性脑病发生的因素)(20分钟,熟悉)

⒈上消化道出血(食道静脉曲张破裂出血)

血液蛋白质分解,产氨↑

⒉高蛋白饮食

⒊碱中毒

正常PH时,主要存在形式离子铵NH4+及氢氧化铵NH4+OH,只有少量的分子氨NH32-4%

肝硬化腹水患者使用利尿剂,排水+、排Cl-↑,造成低钾性碱中毒,血氨增高刺激呼吸中枢,呼吸加深加快,呼吸性碱中毒

生理状态下,NH4+非脂溶性,不易通过血脑屏障,也不能进入细胞。

碱中毒时NH3生成↑,NH3排泄减少,血NH3↑。

⒋镇静剂使用不当

肝对药物的解毒功能减弱,蓄积中毒,对CNS产生抑制,促进肝性脑病的发生。

⒌感染

内毒素加重肝损害

⒍便秘(可造成氨、硫醇等毒性产物大量产生并吸收入血)

不能用肥皂水灌肠,用稀醋酸。

酸透析-----当结肠内环境PH降至5.0时,不但不从肠腔吸收氨,反而向肠腔内排氨,

⒎过多过快放腹水,酗酒、手术等

四、治疗原则(自学)

⒈降低血氨的措施

① 抗菌素:

抑制肠道细菌繁殖

② 防止消化道出血及高蛋白饮食

③ 酸透折

细菌

乳果糖

乳酸+醋酸 肠道PH↓ 5.0

吸引血中氨向肠道扩散,以利排出

④ 尿毒酶抑制剂

⒉减少假性N介质:

左旋多巴,支链aa