湖南农村劳动力转移对农村经济发展影响的研究.docx

《湖南农村劳动力转移对农村经济发展影响的研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南农村劳动力转移对农村经济发展影响的研究.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

湖南农村劳动力转移对农村经济发展影响的研究

湖南农村劳动力转移对农村经济发展影响的研究

陈告

内容摘要:

湖南省人多地少,劳动力资源丰富,将强大的人口压力变为人力资源是发展湖南农村经济的需要,实行农村劳动力转移,能够增加农民收入,推进城镇发展和社会主义新农村建设,具有十分重要的意义。

关键词:

农村劳动力;转移;经济发展;湖南

1 促进了湖南省农村经济的整体发展

1.1农村劳动力转移对经济增长影响定量分析

湖南省是一个农业大省、也是一个劳务输出大省,省委、省政府将发展劳务经济作为湖南经济的三大战略措施之一来抓农村劳动力转移工作,对湖南的经济发展、农民脱贫致富起到了积极作用。

在此,本人用计量经济模型对湖南农村劳动力转移的经济作用进行定量的实证分析[1]。

1.1.1分析指标和有关数据的选择

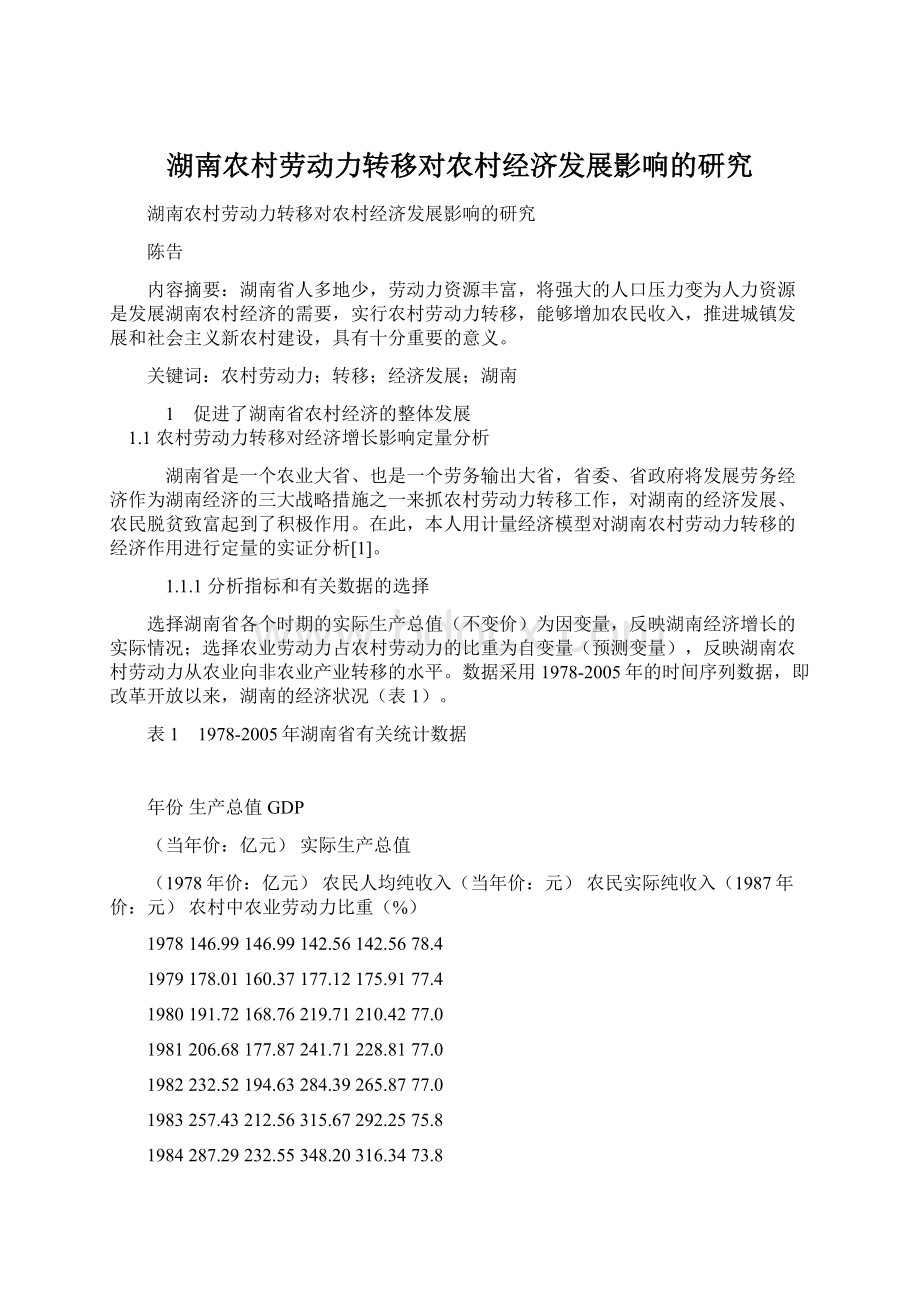

选择湖南省各个时期的实际生产总值(不变价)为因变量,反映湖南经济增长的实际情况;选择农业劳动力占农村劳动力的比重为自变量(预测变量),反映湖南农村劳动力从农业向非农业产业转移的水平。

数据采用1978-2005年的时间序列数据,即改革开放以来,湖南的经济状况(表1)。

表1 1978-2005年湖南省有关统计数据

年份 生产总值GDP

(当年价:

亿元) 实际生产总值

(1978年价:

亿元) 农民人均纯收入(当年价:

元) 农民实际纯收入(1987年价:

元) 农村中农业劳动力比重(%)

1978 146.99 146.99 142.56 142.56 78.4

1979 178.01 160.37 177.12 175.91 77.4

1980 191.72 168.76 219.71 210.42 77.0

1981 206.68 177.87 241.71 228.81 77.0

1982 232.52 194.63 284.39 265.87 77.0

1983 257.43 212.56 315.67 292.25 75.8

1984 287.29 232.55 348.20 316.34 73.8

1985 349.95 260.48 395.26 341.29 71.4

1986 397.68 281.80 439.66 364.81 70.1

1987 469.44 307.97 1471.30 366.95 69.3

1988 584.07 333.25 515.35 348.99 68.4

1989 640.80 345.30 558.34 337.15 68.1

1990 744.44 359.12 664.23 327.03 67.9

1991 833.30 387.49 688.91 334.16 65.2

1992 986.98 430.56 739.42 341.72 63.5

1993 1259.55 484.81 851.87 348.48 62.7

1994 1666.54 536.26 1155.00 366.38 61.3

1995 2151.43 591.97 1425.16 385.48 59.8

1996 2584.98 663.56 1792.25 417.42 56.8

1997 2918.83 734.56 2037.06 454.62 56.1

1998 3118.09 797.03 2064.85 465.60 55.6

1999 3326.75 863.18 2147.18 491.26 56.3

2000 3691.88 940.8 2197.16 514.78 59.3

2001 3983.00 1025.47 2299.45 541.17 57.6

2002 4340.94 1117.79 2397.92 568.26 55.8

2003 4638.73 1225.10 2532.87 594.93 53.1

2004 5612.26 1372.10 2837.76 642.56 50.3

2005 6473.61 1403.12 3117.74 688.76 47.8

数据来源:

《湖南统计年鉴》(2006)

从1991-2005年全省农民人均纯收入增长幅度看,劳务收入增加额直接影响农民收入的增长(见表3)

从表中分析可以看到,劳务收入金额逐年增加,农民人平纯收入逐年增长,劳务收入增长幅度与农民人平纯收入增长幅度同样成正相关系。

表3 湖南省劳务收入对农民人均纯收入变动的贡献

*******

数据来源:

历年来《湖南统计年鉴》、《湖南农村经济统计年鉴》

1.2.3农村劳动力转移影响城乡居民收入差距

农村劳动力转移可以起到缩小城乡居民收入差距的作用[3]。

但是,从近几年来看,城乡居民收入差距在不断地扩大,从湖南情况看,2003-2005年城乡居民收入比(农民收入为1)位次为:

3.22、3.24、3.05。

这里有着内在的原因:

城镇居民收入水平是以加速度上升,而农村居民收入速度却趋于递减的上升,两者递增的幅度有很大的差别、导致收入水平差距逐年拉大。

农村劳动力转移对城乡居民收入水平缩小的作用,本人认为有两个意思,其一,从数额上起到相对缩小的作用。

2005年湖南省城乡居民收入差距之比为3.05:

1,这里面没有剔除农村劳动力转移的劳务收入,如果剔除劳务收入,差距之比就会扩大为5.03:

1。

其二,增加农村劳动力长期稳定转移的数量,通过劳动力资源的优化配置,起到社会资源再分配的作用,变农民为市民,增加城镇人口,扩大城镇收入分享面,使城镇居民收入增长的绝对值减小;同时,如果劳动力从农业中转移一部分,必然会为农业生产提供相对更多的资源,农民收入会相对增加,以此来缩小城乡居民收入的差距。

1.3农村劳动力外出收入转移对改善农村劳动力状况的影响。

1.3.1改善了家庭的福利水平

传统理论认为,农村劳动力外流,会造成农业减产,农村家庭收入降低,农户整体福利水平下降的现象[4]。

但是,随着农业生产力水平的提高,农业科技的推广应用,可以替代出更多的劳动力从事非农产业。

外流人员通过银行汇款或带回款,不仅能弥补劳动力流失的损失,而且能够增加家庭收入和家庭非转移人员的收入[5]。

表4、表5可以充分说明转移家庭及家庭成员收入明显高入非转移家庭及家庭成员收入,福利水平得以改善,即实现了帕累托改进[6]。

1.3.2提高了家庭的消费水平和生活质量

衡量一个国家或地区的消费水平或层次常用的标准是恩格尔系数。

即:

食品支出占整个消费支出的比重。

本人于2006年6月对湖南省怀化市(系本省欠发达地区)农村劳动力转移问题在全市13个县(市、区)、39个乡镇中的3900户农户进行随机调查(见表6)就消费水平问题,得出以下结论:

转移家庭年支出比非转移家庭多5200元,生存性消费比例少13.4个百分点,发展性消费多13.4个百分点[91]。

因此可见转移性家庭生活质量比非转移性家庭要高。

同时,可以说明农户家庭消费水平的提高,经济来源于农户家庭的转移收入或外出收入的支撑和贡献。

表4 转移劳动力与其他家庭成员收入的比较

Table4Transferoflabourandothermembersofthefamilyincomecomparisons

收入 转移劳动力 其他家庭成员

外出收入转移前的人均收入(元/人) 2907 602

人均收入(元) -980 465

外出收入转移后的人均收入(元/人) 1927 1067

资料来源:

蔡昉等,《劳动流动的政治经济学》,上海人民出版社,124-125。

表5 转移与非转移家庭收入的比较

Table5Transferandnon-transferofthefamilyincomecomparison

收入 转移家庭 非转移家庭

家庭人均收入(元)(不包括转移劳动力) 1068 698

①农业收入(元) 482 494

②本地非农业收入(元) 121 204

③外出收入转移(元) 465 -

资料来源:

同表4

表6 怀化市农户家庭生存性消费和发展性消费情况调查表

Table6 Thequestionnaireofsurvivaloffamilyfarmersandthedevelopment

ofconsumerspendinginHuaihuaCity

********

1.4 农村劳动力转移对农业发展的影响

劳动力作为一种生产要素,对农业生产发展有着重要的影响作用。

对于传统农业来说,劳动力是农业生产的第一要素,劳动力缺少会造成农业减产、减收。

但是,对于人多地少的湖南省来说,农业部门存在着大量的剩余劳动力,尽管他们的边际劳动力生产率可能不为零,但是由于他们的存在使得其他人处于不充分就业状态,因而这部分剩余劳动力的增加实际上不会增加农业产出。

再加上,随着国家工业反哺农业、农业科技的发展,农业生产条件有了改善,新品种的推广应用,农业机械的使用,减少了劳动程度,节约了劳动力,会使大批农村劳动力从农业行业转移出来,留下来的部分劳动力能够充分就业,提高了劳动生产率,对农业生产不会造成损失。

在图1中转移说明,湖南省2000年至2005年从事第一产业劳动力从2065.92万人减少1951.9万人,年均减少率达到1.1%,而第一产业的国民生产总值由1251.89万元增加2056.24万元,年均增长12.85%。

图1 2000-2005年湖南省第一产业产值、从业人员数据

Fig.1Hunanvalueoftheprimaryindustryandemployingdatabetween2000and2005

*********

数据来源:

《湖南统计年鉴》(2006)

1.5 农村劳动力转移对区域经济发展的影响

1.5.1对输入地经济发展的贡献。

湖南省900多万务工人员中有近500万在外省常年打工,如此庞大的劳动力队伍为输入地提供了大量的人力资源,促进了输入地的经济发展。

有资料反映,外来劳动力创造的GDP分别相当于北京GDP总量的32.13%、上海的31.48%、广东的30.07%、江苏的10.56%、浙江的16.81%、福建的17.4%。

也就是说,这些省、市社会财富的1/3-1/6、最少的也在10%上是由外来民工创造的[8]。

1.5.2对输出地经济发展的作用

农村劳动力外出务工是增加农民收入的重要途径,特别是对湖南人口大省来说,也是解决剩余农村劳动力就业的一条重要途径,劳务经济为湖南农村经济发展起到了积极的作用,这是充分肯定的[9]。

2 加快了湖南农业经济结构调整步伐

2.1农村劳动力转移促进农村经济结构调整

经济结构调整的基础和前提是要素结构调整。

土地和劳动力作为农村两种最基本、最重要的生产要素,如果不能实现有效的流动、配置,要素结构长期凝固化,将使要素结构不能适应农村现代化的要求。

大量劳动力外出转移逐步改变人多地少的要素结构,(湖南农村人口人均耕地只有1.09亩,仅为全国人均水平的三分之二),必须促进土地流转机制的形成,能够使一部分土地流转到种养能手中形成规模化集约经营。

同时,由于劳动力要素的减少,必然导致资本、技术等要素更多地进入农业,替代劳动力要素,从而提高农业生产率,增强农业竞争力,调整经济结构,推进农业现代化。

2.2农村劳动力转移为二、三产业发展提供资金和人才支撑

外出劳动力带回的资金对农户家庭的经营生产有很大帮助,转移使更多的资金投入到农业内部经济结构的调整过程中去,发展多种经营,有足够的资金购买优良品种,农业机械及农药、化肥等生产物资,提高农业生产率,据调查,外出务工带回、寄回的资金有1/3用于生产发展。

有1/3的资金投入到本地二、三产业中,用于扩大再生产。

利用外出务工人员带回的资金、技术、信息从事农业开发,推动农业的现代化。

不少人自己投资办企业当老板,成为当地脱贫致富带头人,出现了由外出务工的“民工潮”到“创业潮”巨大跨越。

3 农村劳动力转移推动城镇化建设的进程

城镇化的城乡要素融合最重要的是劳动力的自由流动和自由就业,核心是农业劳动力向城镇转移。

可以说,没有农业劳动力的自由转移,就没有城镇化的发展过程和二、三产业向城镇的聚集过程。

3.1 农民外出劳务集聚人口,加快了城镇化进程

农村人口转移到城市,是各国工业化、城市化、现代化的共同规律。

改革开放以后,我国城市化水平不断提高。

1978年全国城镇人口占总人口比重为17.92%,2005年达到43%,湖南省由1978年的11.5%提高到2006年的38.7%(见表7);城市人口增加除城市人口本身的自然增长外,主要来源于农村人口向城市转移。

表7 湖南省农村劳动力转移与城镇人口关系表

Table7TherelationsofrurallabortransferandtheurbanpopulationinHunan

**********

数据来源:

2000-2007年《湖南统计年鉴》、《湖南农村统计年鉴》

从上表中可以看到随着农村劳动力转移的数量增加,城市化率上升,城镇人口的增加,除城镇人口自然增长外,主要来源于农村劳动力进城定居,因为城镇人口的自然增加的幅度在现有我国计划生育政策的情况下,增加的幅度不可能很大,2005年湖南省人口出生率为11.9‰,死亡率为6.75‰,自然增长率为5.15‰。

2000-2005年湖南城镇人口年均增长为4.6%。

外出劳务者中,外出务工时间较长、技术素质好,有一定资金积累的那一部分,有了稳定的职业和收入来源,会在城市沉淀下来,购置房产,成为城市新居民;外出时间短,务工收入低的那一部分人,会考虑自己的经济承受能力,在小城镇安家立业。

他们改变了以前那种离土不离乡、进厂不进城的传统做法,不仅实现了农村剩余劳动力转移,而且实现了人口空间转移,身份的转换,促进了城市化发展。

3.2 农村劳动力转移为城镇建设提供了资本原始积累

中国农村劳动力转移特征与传统理论不完全相符合,并不是穷转移,――越贫穷,转移速度越快[10]。

因为,现阶段我国劳动力要素市场不完善,农村劳动力实现转移的直接成本太高,只有那些经济条件较好的家庭,才能实现劳动力转移,因此农民进城务工就随身携带了一定的资金,在城市消费,搞活了城市的消费市场,实际上将十分有限的农村资金转移到城市去了。

同时,由于现行的社会保障体系不健全,同样存在着“二元结构”,农民进城的交通风险、医疗、养老等风险与成本几乎是由农民自己承担,因此,农村为城市提供了廉价、优质的劳动力,而把风险和养老成本留给了农村,这也是社会公共资本注入城镇的一种方式。

3.3 农民转移是扩大城镇内需的主导来源

湖南外出劳务及经商的劳动力构成城镇200多亿元的消费市场[11]。

城镇转移获得比农村更高的工资收入,良好的居住环境、医疗水平较好和教学质量较高的条件,长期的城乡隔离是农民梦寐以求向往的地方,先期进城务工的农民在城里挖到了第一桶金,大部人计划用它作为在城里购房定居的打算。

中国有句古话叫做:

兵马未动、粮草先行,农村人口进城免不了吃、住、穿、用及就医、小孩就学等开支,带动了城镇的消费市场。

4 农村劳动力通过转移提高了自身综合素质

4.1 提高了文化素质

对农民工不同文化程度的比较显示,受教育程度越高的人,平均每月寄回带回现金越高,一年中平均在外时间会更长。

以小学文化程度者为指标,初中文化程度的外出者寄回带回现金高9%,当年在外时间务工多2.3%;高中、中专、大专及以上的外出者寄回带回现金高25%-42%,当年在外时间多9%-17%。

计划外出务工者,为了获得日后的高收入回报,在校学生期间就会往高学历发展,近年来,高校招生连年火爆,这是主要原因之一。

农民工在进厂、进店务工期间也会注重自身的文化素质提高,随着先进技术的应用、国际化管理模式的推广,为了获得一个好的工作岗位及巩固现有工作的稳定性,劳动者有相当一部分人,特别是有一定文化基础的青年农民工通过自学、函授等方式接受更高一层次的学历教育。

湖南省农村劳动力受教育年限由1990年的6.74年提高到2005年的8.6年。

可以说,争取高收入的就业动机成为他们学习提高的动力。

4.2 提高了技能素质

我国农村劳动力转移经历了“民工潮”到“民工荒”的过程,据有关资料统计,到目前为止中国还有农村剩余劳动力约1.2-1.4亿人,湖南省还有1400万农村剩余劳动力需要转移,出现“民工荒”并不是缺乏劳动力,而是随着产业的升级、企业现代化水平的提高,再加上,国家为了实行可持续发展的目标,将改革开放初期的粗放型企业、能耗高、环境污染大的劳动密集型企业实行了关、停、转等措施,对体能型的产业工人数量减少,技能型高素质人才的需求,实际上是劳动力市场供需方面发展不平衡而导致的结果。

2003年国家采取培训农民技工的措施,国务院出台了“2003-2010年农民工培训方案”,国家各部委组织实施了“阳光工程”、“雨露计划”、“农村劳动力转移培训计划”等专项性的培训,其目的就是提高农民工的技能素质。

4.3 提高了社会适应能力

农村劳动力实行产业转移,转移到城市、转移到社会大生产的企业,使他们融入到整个社会,由于受环境的影响,思想发生了变化、行为举止有了规范。

在现代化管理的企业中劳动,通过生产流程的互相配合、生活环境的改变,严格的管理制度,会使农村的陋习殆尽;通过参加社会活动、组织学习、增强了法律意识和维权意识,据调查,劳动力转移到城市较多的乡村,早婚、早育、多生、多育及违反社会治安现象明显减少;通过参与企业管理,增强了经济意识;随着身份的改变,由农村人变为城市人,通过参加社会活动,增强了社会责任感,参与社会、管理社会、参政议政的能力会加强。

5 农村劳动力转移推进了新农村建设的进程

5.1 劳务收入为农村基础建设注入了资金

新农村建设是解决三农问题的根本途径,也是推进国民经济持续发展的必由之路。

拉动国民经济发展的三驾马车是内需、外贸和投资,现在是投资和外贸的带动力越来越大,而内需严重不足,问题主要表现在农村市场的不断萎缩,农村市场萎缩的原因很简单,主要是农民收入上不去,另一个原因就是农村基础设施跟不上。

启动农村市场,核心还是增加农民收入[13];2006年湖南省城乡收入比是3.05:

1,收入决定消费,这是普遍的道理,据资料反映,2006年全省农村市场县以下商品零售额占30%多一点,70%的农民仅仅占有30%份额的市场,显然是不合理的。

怎样启动消费,我看只有增加农民收入,增加农民收入有两条道路,第一是从农业内部增加农民收入,主要是提高农产品的质量,发展优质农业,提高农产品附加值,农产品价格的提高,增加农业效益;第二是发展非农产业,向二、三产业发展,也就是实行农村劳动力产业转移,增加非农产业收入[102]。

这两条道路都需要加强农村基础设施建设,农村基础设施跟不上去,增加农民收入是一句空话,只有农村基础设施改善以后,农民才有条件消费,可以说,农民收入增加是启动农村市场的前提,而农村基础设施建设则是启动农村市场的条件。

2006年湖南省在新农村建设中,完成了1250公里通乡公路硬化、3400公里通村公路、1000公里通村公路硬化;解决了40万人农村安全饮水问题,196个省级病险水库除险加固项目;农网改造率由2005年的65%提高到90%以上;新建沼气池15万口,同时带动了农村“三、五改”活动[14]。

这些项目的实施资金多以“以奖代补,缺额配套”形式开展,可以说除国家、地方财政下拨项目资金外,一部分资金由农民自己承担,比如在乡村道路硬化工程中,农民需配套资金6-8万元/km,人均500-1000元不等,再加上其它基础设施建设配套,最多的可达到农民人平3000元[15]。

据调查,农民承担这些配套经费的来源主要来自农民外出务工收入。

5.2 农村工业化促进了农村城市化发展

建设新农村实际上是农村“就地城市化”。

就湖南而言,实行农村劳动转移的最终落脚点还是以本地(包括本省内)转移为主,湖南自然资源丰富、矿藏、水能资源、林木贮积量等资源量在全国处在前列,发展本地工业具有良好的自然条件。

而这些资源广泛分布在农村,为发展农村工业创造了条件,随着新农村建设的推进、农村基础设施不断改善,为兴办企业减少了投资成本,乡镇企业迎来了第二次创业的机遇。

乡镇企业可以利用当地资源,大力发展农产品加工业等劳动密集型的企业,根据“增长极”理论,中小企业的适当集中比分散办厂的扩张就业能力高出50%,乡镇企业的集中形成了农村工业小区,农村工业小区的建设推进了农村工业化的发展,同样也推进了农村城市化的进程。

5.3 农村劳动力转移对农村建设的影响分析

农村劳动力转移为新农村建设起到了积极的作用,但也产生了一些负面影响:

1、农民的主体作用没有发挥出来。

一部分农民认为新农村建设是政府推行的,基础性建设均由政府包揽、或者坐等不动,等、靠、要的思想严重,农民自身的主动性没有激发出来。

2、青壮年农民外出务工,新农村建设缺乏劳动力。

农村基础设施建设的一些项目国家只承担部分原材料供应,而投工投劳要靠农民自己,现农村缺工少劳已成一大问题。

3、保障措施滞后,引发新的社会矛盾。

社会公益性的保障政策同样存在着“二元”体制,在农村留守老人的瞻养、小孩抚养等问题,是造成社会不和谐的因素。

基于以上问题的存在,应采取一些积极的措施,一是新农村建设要充分发挥农民主体作用、尊重农民意愿,将政策宣传到位,调动农民主动性和积极性。

二是对现有农村制度进行改革,调整产业结构,一村一品,一乡一业,推行适度规模化经营。

充分发挥外出务工人员的替代作用,吸引人力资本和货币资本投入到农村产业开发上来;同时,鼓励外出人员回乡创业、发展二、三产业,推进农村城镇化。

三是进行制度创新,逐步推行城乡一体化的社会保障体制,建设和谐社会。

主要参考文献:

1. 谭崇台.发展经济学概论[M].武汉,武汉大学出版社,2003,80-94.

2. 邱运斌.湖南农村经济研究[M].长沙,湖南农调队调研文集,2003.5,9-18.

3. 吴鹏.劳务经济发展状况分析[J].中国农村信用合作,2003(6):

20-21.

4. 赵莉红,罗学刚.农村社会学[M].北京,经济科学出版社,1996.3,72-100.

5. 蔡昉.劳动力流动对市场发育、经济增长的影响[J].人口世界,2000(6):

17-20.

6. 马捷,刘赪,五成璋.农村剩余劳动力转移与农户职能分工[J].贵州社会科学,2006

(2):

33-35.

7. 陈告.怀化市农村剩余劳动力转移情况的调查与思考[J],湖南农业工学学报,2005

(1):

33-36.

8. 孙自铎.农民跨省务工对区域经济发展的影响研究[J].中国农村经济,2004(3):

28-33.

9. 张文.中部地区农村劳动力转移的经济作用分析[J].中国人力资源开放,2005

(2):

56-60.

10. 阳俊友.我国农村劳动力转移速度缓慢[J].中国国情国力,2004(5):

18-19.

11. 王柯敏.农民增收问题研究[M].湖南科学出版社.2004.

12. 张文君.