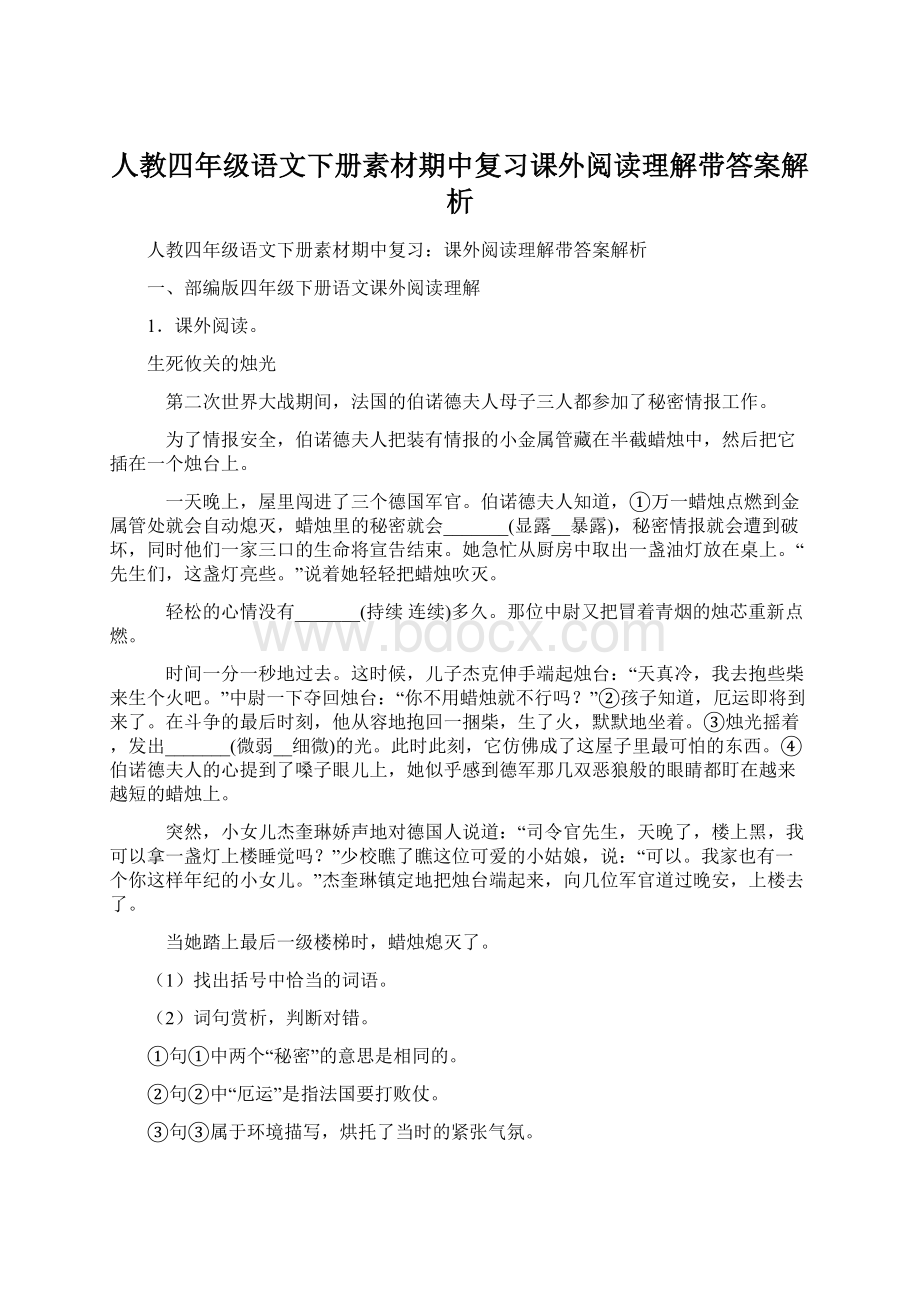

人教四年级语文下册素材期中复习课外阅读理解带答案解析.docx

《人教四年级语文下册素材期中复习课外阅读理解带答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教四年级语文下册素材期中复习课外阅读理解带答案解析.docx(50页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教四年级语文下册素材期中复习课外阅读理解带答案解析

人教四年级语文下册素材期中复习:

课外阅读理解带答案解析

一、部编版四年级下册语文课外阅读理解

1.课外阅读。

生死攸关的烛光

第二次世界大战期间,法国的伯诺德夫人母子三人都参加了秘密情报工作。

为了情报安全,伯诺德夫人把装有情报的小金属管藏在半截蜡烛中,然后把它插在一个烛台上。

一天晚上,屋里闯进了三个德国军官。

伯诺德夫人知道,①万一蜡烛点燃到金属管处就会自动熄灭,蜡烛里的秘密就会_______(显露__暴露),秘密情报就会遭到破坏,同时他们一家三口的生命将宣告结束。

她急忙从厨房中取出一盏油灯放在桌上。

“先生们,这盏灯亮些。

”说着她轻轻把蜡烛吹灭。

轻松的心情没有_______(持续连续)多久。

那位中尉又把冒着青烟的烛芯重新点燃。

时间一分一秒地过去。

这时候,儿子杰克伸手端起烛台:

“天真冷,我去抱些柴来生个火吧。

”中尉一下夺回烛台:

“你不用蜡烛就不行吗?

”②孩子知道,厄运即将到来了。

在斗争的最后时刻,他从容地抱回一捆柴,生了火,默默地坐着。

③烛光摇着,发出_______(微弱__细微)的光。

此时此刻,它仿佛成了这屋子里最可怕的东西。

④伯诺德夫人的心提到了嗓子眼儿上,她似乎感到德军那几双恶狼般的眼睛都盯在越来越短的蜡烛上。

突然,小女儿杰奎琳娇声地对德国人说道:

“司令官先生,天晚了,楼上黑,我可以拿一盏灯上楼睡觉吗?

”少校瞧了瞧这位可爱的小姑娘,说:

“可以。

我家也有一个你这样年纪的小女儿。

”杰奎琳镇定地把烛台端起来,向几位军官道过晚安,上楼去了。

当她踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了。

(1)找出括号中恰当的词语。

(2)词句赏析,判断对错。

①句①中两个“秘密”的意思是相同的。

②句②中“厄运”是指法国要打败仗。

③句③属于环境描写,烘托了当时的紧张气氛。

④句④运用了夸张和比喻的修辞方法,写出了伯诺德夫人紧张、憎恨的心情和德军的凶恶。

(3)用简洁的语言概括母子三人的具体行动。

伯诺德夫人取出油灯,吹灭蜡烛。

大儿子________,________。

小女儿________,________。

(4)说说母子三人身上的优秀品质。

解析:

(1)暴露;持续;微弱

(2)①错误;②错误;③正确;④正确

(3)借口抱柴;端起烛台;推说睡觉;拿走烛台

(4)镇定、勇敢、机智。

【解析】【分析】

(1)选词填空中的备选词语大多数都是同义词或近义词,通过分析、比较,会发现它们之间会有细微差别。

因此,选择时我们必须结合语言环境,体会词语的区别,认真选择恰当的词语。

显露微微的露出,而暴露是露出很多。

持续:

保持了一段时间。

连续:

一次性完成的。

微弱:

又小又弱;指优势不大(形容人的外表,体态为主)。

细微:

十分精确的,精密计量的,敏锐分析的;细小隐微;卑贱。

(2)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细阅读短文内容,比较判断正误。

①句①中两个“秘密”的意思是不相同的。

第一个“秘密”是情报在蜡烛里;第二个“秘密”是情报的内容。

②句②中“厄运”是指孩子明白德军一旦发现藏在蜡烛里的秘密情报,一家三口就会结束生命,情报站也会遭到破坏。

(3)解答时要带着问题读选文整体感知文章内容,再按要求找到答案。

(4)评价人物性格要应做到通观全文根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析其中蕴涵的精神或品质。

故答案为:

(1)暴露;持续;微弱;

(2)①错误;②错误;③正确;④正确;

(3)借口抱柴、端起烛台、推说睡觉、拿走烛台;

(4)镇定、勇敢、机智。

【点评】

(1)说话和写作时要正确使用词语,注意词语的搭配和组合;正确理解词语在具体语言环境中的意义;注意词语使用过程中的感情色彩的变化。

(2)此题考查学生对短文内容的理解的能力。

(3)此题考查在理解选文的基础上筛选相关信息的能力。

(4)本题考查评价分析人物精神或品质。

2.阅读

我是怎样从琥珀中发现恐龙的(节选)

邢立达

(琥珀不仅是树脂的化石,而且它里面包裹着史前的生命,这些活灵活现的生命,是我们古生物学家一生的追求,我们称之为)(“)(时光的胶囊)(”)(。

)它冻结了时光,把上亿年前的古生物包裹起来,原封不动地送到我们面前,这是它对于我们来说最重要的意义。

我们还在琥珀里找到了可爱的小恐龙。

有一天,一位琥珀商对我说:

“这个琥珀好漂亮,有两只小蚂蚁正在往树上跑。

”我仔细一看,这个所谓的“树”是羽毛,而且这个羽毛非常原始,只可能出现在白垩纪的古鸟身上,或者是当时普遍存在的恐龙身上。

我当时心情非常激动,把这个标本带回中国,经扫描发现,这果然是一段有着八九个椎体的恐龙尾巴。

鸟类的羽毛多样性极强,一共有五个发展阶段。

这个琥珀里的恐龙羽毛并不属于这五个阶段中的任何一个,而是处在两个阶段之间的过渡环节。

神秘的中间环节是全世界古生物学家的终极追求,这个羽毛就是其中一颗璀璨的明珠。

经过艺术家的复原,我们看到这是一只在地面上奔跑的、只有18厘米高、吃着小昆虫的肉食性小恐龙,非常可爱。

(1)“原封不动”的意思是________。

写出两个“原封不动”的近义词:

________、________。

(2)文中画线句子运用的修辞手法是________。

把琥珀比作“时光的胶囊”的原因是________。

(3)阅读短文,判断对错。

①琥珀是一种化石。

②琥珀里的恐龙羽毛属于处在鸟类羽毛第一二两个发展阶段之间的过渡环节。

③艺术家根据琥珀里的恐龙尾巴,复原出一只小恐龙。

(4)猜想一下,这只小恐龙的尾巴是怎么跑到琥珀里的?

解析:

(1)原来贴的封口没有动过。

比喻完全按照原样,一点不加变动。

;纹丝不动;原封未动

(2)比喻;因为琥珀冻结了时光,把上亿年前的古生物包裹起来,原封不动地送到我们面前

(3)正确;错误;正确

(4)在很久很久以前,有一只小恐龙的尾巴被突然倒下的大树压断了。

压断的尾巴刚巧被大树流下来的树脂包裹起来。

很多年后形成了琥珀。

【解析】【分析】

(1)本题主要考查对词语的理解和近义词词的辨析能力。

近义词,是指词汇意义相同或相近的词语,解答本题,要理解词语的意思,然后写出所给词语的近义词。

答案合理即可,不唯一。

“原封不动”指原来贴的封口没有动过。

比喻完全按照原样,一点不加变动。

近义词有纹丝不动、原封未动等。

(2)确定一个句子运用的修辞手法时,先要掌握修辞手法类型:

比喻、拟人、反问、排比等。

再细读每句话,看符合哪种修辞手法的特点,然后作出判断。

画线的句子是比喻句,把“化石”比作时光的胶囊,是因为琥珀冻结了时光,把上亿年前的古生物包裹起来,原封不动地送到我们面前。

(3)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细阅读短文内容,比较判断正误。

①③正确,②错误,短文是说这个琥珀里的恐龙羽毛并不属于这五个阶段中的任何一个,而是处在两个阶段之间的过渡环节。

,而不是第一二两个发展阶段之间的过渡环节。

(4)考查学生根据短文进行合理猜想的能力。

联系文章内容,可以联想到在很久很久以前,有一只小恐龙的尾巴被突然倒下的大树压断了。

压断的尾巴刚巧被大树流下来的树脂包裹起来。

很多年后形成了琥珀。

故答案为:

(1)原来贴的封口没有动过。

比喻完全按照原样,一点不加变动。

、纹丝不动、原封未动

(2)比喻、因为琥珀冻结了时光,把上亿年前的古生物包裹起来,原封不动地送到我们面前

(3)正确;错误;正确

(4)在很久很久以前,有一只小恐龙的尾巴被突然倒下的大树压断了。

压断的尾巴刚巧被大树流下来的树脂包裹起来。

很多年后形成了琥珀。

【点评】

(1)主要测试学生对近义词的理解,理解了词义,写出近义词就容易了。

平时注意多积累,增加词汇量。

(2)考查学生对常用修辞手法的掌握。

要求学生能判断,会应用。

(3)此题考查学生对短文内容的理解的能力,要熟读文章,然后选择正确答案。

(4)此题属于开放性试题,结合文本内容和个人的认识,表述合理,文通句顺即可。

3.阅读短文,回答问有题。

诗中的“秋”

①小时候,爸爸教我一字一句地朗诵唐诗,还说,你长大了就能懂得读诗的妙处。

我问爸爸什么叫“妙处”,爸爸笑而不答。

不过,读诗的时候,纱窗外的萤火虫正提着灯笼跳舞,风吹竹叶沙沙伴唱,还有草丛中的牛蛙沙着嗓子呱呱地叫,把爸爸的吟哦声衬托得很“古典”。

②我读诗一定始于某一个秋天,因为《子夜吴歌·秋歌》是我会背诵的第一首唐诗。

“长安一片月,万户捣衣声”,我问爸爸“捣衣”是什么意思,爸爸说,隔壁林家阿婆不是蹲在河边大石块上用棒子打衣服吗?

这样,衣服可以洗得干净些,这就是“捣衣”。

哦,懂了。

③我就这样一首首读了下来,读了很多描写秋天的古诗。

“空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

”哦,这首诗我懂得。

我家屋后有山,山上有树,每逢深秋雨后,看月光在树间穿行,听山泉在岩石间流淌。

这诗句中的意境就隐隐地浮现出来了。

④“近种篱边菊,秋来未著花。

”这两句我也懂得,只是我并不喜欢菊花的长相,它们的花瓣为什么这样整齐呆板呢?

纸剪出来的似的。

谢了的花梗子又黏又滑,还有一种难闻的怪味。

读到“青枫江上秋帆远,白帝城边古木疏”,就是一幅清淡的水墨画了,

秋风送远了帆影——跟好朋友分别,心里是多么难舍啊!

⑤张籍有一首《秋思》:

“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

”还有岑参的《逢入京使》:

“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

”两相对照,不都把思念故乡和亲人的心情写活了吗?

渐渐地,我读诗读出了兴趣,也会比较同一类题材的不同写法和诗人不同的情感表达方式,也关心起诗人的身世际遇了,我因此增长了不少知识。

(1)第①段中爸爸的吟哦声显得很“古典”,主要是因为( )。

A.爸爸读诗有古人的韵味

B.萤火、风吹竹唱、蛙叫的衬托

C.吟哦的唐诗内容很典雅

D.“我”听不懂觉得神秘

(2)第②段中“捣衣”是指( )。

A.万户月下演奏

B.儿童调皮捣蛋

C.特殊材质衣服

D.用棒子打衣服

(3)第③段中“我”学到的读诗方法是( )。

A.要联系生活实际想意境

B.要把不同的诗比较着读

C.要想象诗句域面悟情感

D.要了解诗人的身世际遇

(4)作者引用的诗句中,与“秋”无关的是( )。

A.长安一片月,万户捣衣声。

B.洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

C.近种篱边菊,秋来未著花。

D.马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

(5)第⑤段中作者引用《秋思》和《逢入京使》的主要目的是( )。

A.说明两首诗题材不同

B.说明两位诗人都思乡心切

C.说明两首诗写法不同

D.说明要把不同的诗比较着读

(6)如果将第④段“就是一幅清淡的水墨画了”中的“水墨画”换成“油画”,你觉得恰当吗?

说说你的理由。

(7)“我”最终也体会到了爸爸说的“读诗的妙处”,请你联系全文说说有哪些妙处。

解析:

(1)B

(2)D

(3)A

(4)D

(5)D

(6)不恰当。

理由:

①油画色彩浓重,与“清淡”不相符;②水墨画是中国画的一种,更符合中国古诗的韵味。

(7)①联系生活,读懂诗的内容,体会诗的意境,读出兴趣;②比较同一类题材的不同写法,比较诗人不同的情感表达方式,关心诗人的身世际遇,增长知识。

【解析】【分析】

(1)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细阅读短文内容,比较判断正误。

由第1自然段“不过,……把爸爸的吟哦声衬托得很‘古典’”可知。

(2)由第②段中“我问爸爸“捣衣”是什么意思,爸爸说,隔壁林家阿婆不是蹲在河边大石块上用棒子打衣服吗?

”可知。

(3)由“哦,……这诗句中的意境就隐隐地浮现出来了”可知。

(4)在理解诗句的基础上解答,D:

“马