无锡市初中毕业语文升学考试.docx

《无锡市初中毕业语文升学考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无锡市初中毕业语文升学考试.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

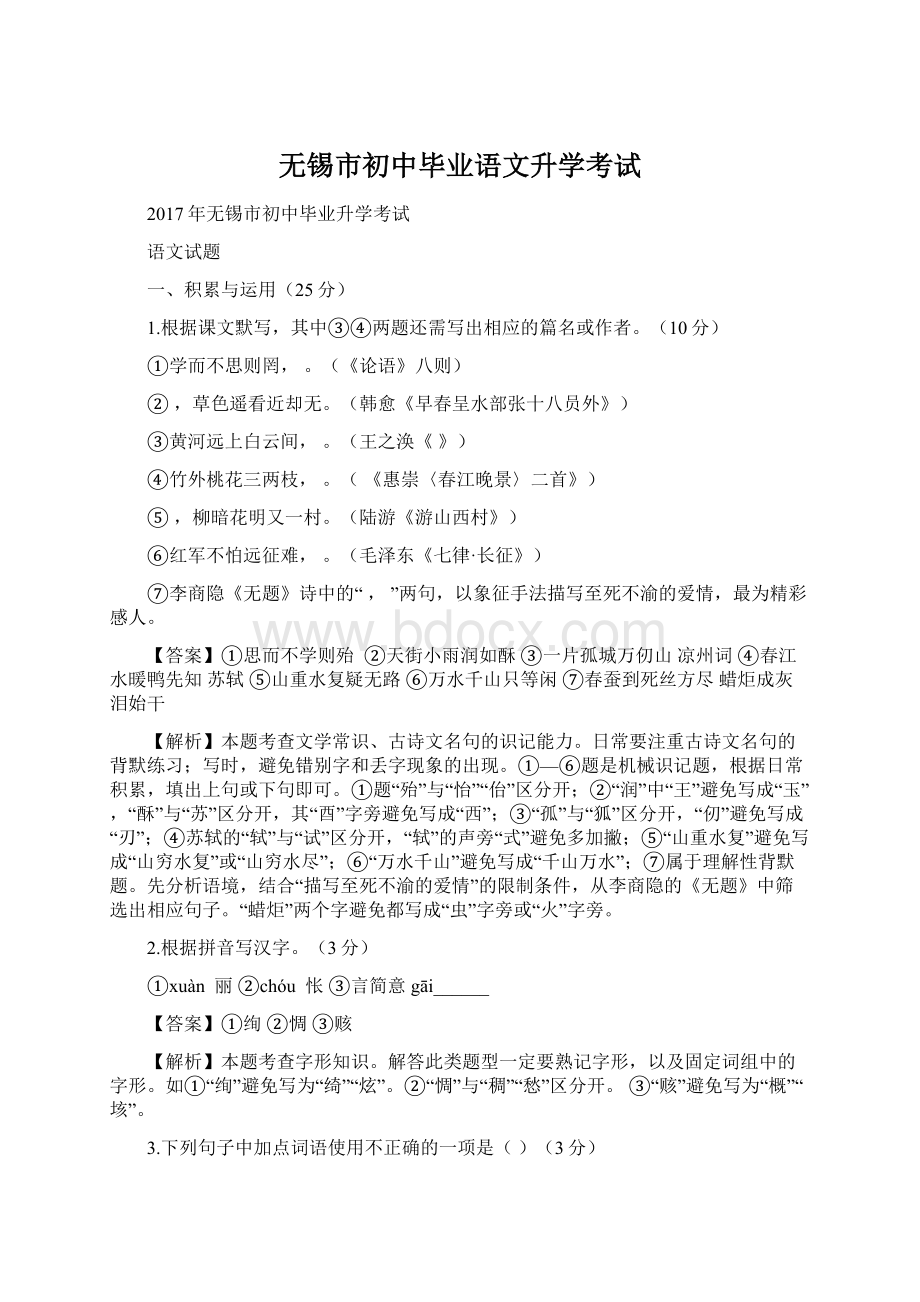

无锡市初中毕业语文升学考试

2017年无锡市初中毕业升学考试

语文试题

一、积累与运用(25分)

1.根据课文默写,其中③④两题还需写出相应的篇名或作者。

(10分)

①学而不思则罔,。

(《论语》八则)

②,草色遥看近却无。

(韩愈《早春呈水部张十八员外》)

③黄河远上白云间,。

(王之涣《》)

④竹外桃花三两枝,。

(《惠崇〈春江晚景〉二首》)

⑤,柳暗花明又一村。

(陆游《游山西村》)

⑥红军不怕远征难,。

(毛泽东《七律·长征》)

⑦李商隐《无题》诗中的“,”两句,以象征手法描写至死不渝的爱情,最为精彩感人。

【答案】①思而不学则殆②天街小雨润如酥③一片孤城万仞山凉州词④春江水暖鸭先知苏轼⑤山重水复疑无路⑥万水千山只等闲⑦春蚕到死丝方尽蜡炬成灰泪始干

【解析】本题考查文学常识、古诗文名句的识记能力。

日常要注重古诗文名句的背默练习;写时,避免错别字和丢字现象的出现。

①—⑥题是机械识记题,根据日常积累,填出上句或下句即可。

①题“殆”与“怡”“佁”区分开;②“润”中“王”避免写成“玉”,“酥”与“苏”区分开,其“酉”字旁避免写成“西”;③“孤”与“狐”区分开,“仞”避免写成“刃”;④苏轼的“轼”与“试”区分开,“轼”的声旁“式”避免多加撇;⑤“山重水复”避免写成“山穷水复”或“山穷水尽”;⑥“万水千山”避免写成“千山万水”;⑦属于理解性背默题。

先分析语境,结合“描写至死不渝的爱情”的限制条件,从李商隐的《无题》中筛选出相应句子。

“蜡炬”两个字避免都写成“虫”字旁或“火”字旁。

2.根据拼音写汉字。

(3分)

①xuàn丽②chóu怅③言简意gāi______

【答案】①绚②惆③赅

【解析】本题考查字形知识。

解答此类题型一定要熟记字形,以及固定词组中的字形。

如①“绚”避免写为“绮”“炫”。

②“惆”与“稠”“愁”区分开。

③“赅”避免写为“概”“垓”。

3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是()(3分)

A.许多家长强逼本该享受快乐童年的幼儿到早教机构上提高班,这种揠苗助长的做法不可取。

B.神舟飞船发射基地的广大官兵,个个身怀绝技,却因工作的机密而鲜为人知。

C.中国诗词大会影响巨大,上海复旦附中武亦姝现场的不俗表现至今让人记忆犹新。

D.朱主任从小就养成了勤学好问的习惯,遇到问题总是不耻下问地向上级领导请教。

【答案】D。

【解析】本题考查成语的运用能力。

解答此种题型,一要把握成语意思;二要把握词性;三要分析透彻给出的语境;四要分析词语的褒贬色彩。

同时还要关注是否望文生义、褒贬失当、搭配不妥、用错对象、重复累赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等等。

本题,A项,“揠苗助长”词义为“比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而把事情弄糟”,贬义词,该词词义和褒贬色彩符合该句语境。

B项,“鲜为人知”词义为“很少有人知道”,中性词,该词词义和褒贬色彩符合语境;C项,“记忆犹新”词义为“至今印象还非常清楚,就像刚才发生的一样”,褒义词,该词词义和褒贬色彩符合该句语境;D项“不耻下问”词义为“乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思”,褒义词,该词词义与句中的“向上级领导请教”矛盾,可置换为“不厌其烦”。

4.下面文段中加点词解释有错误的一项是()(3分)

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

A.先帝创业未半而中道崩殂崩:

古代称皇帝死

B.此诚危急存亡之秋也秋:

秋天

C.然侍卫之臣不懈于内懈:

松懈

D.欲报之于陛下也报:

报答

【答案】B

【解析】本题考查文言词语词义的辨析能力。

A项,正确。

“崩”取本义;B项,错误。

“秋”解释为“时”,“秋”一词有古今意义的差别,属于古今异义词;C项,正确,“懈”取本义,解读准确;D项,正确。

“报”取本义,解读正确。

5.下列对名著有关内容的表述不正确的一项是()(3分)

A.《汤姆·索亚历险记》“铁钳甲虫戏弄小狗”的故事中,汤姆觉得去教堂做礼拜若能碰到点新鲜事儿还是挺有趣的。

B.《范爱农》一文中的范爱农和鲁迅是同乡,都在日本留过学,但他们在对徐锡麟等人被杀要不要打电报到北京痛斥满政府的无人道时持不同意见。

C.《西游记》中唐僧师徒受阻于火焰山,土地交代了此山的来历,说是当年大圣“蹬倒丹炉,落了几个砖来,内有余火,到此处化为火焰山”。

D.《水浒传》塑造的被逼上梁山的众多好汉中,林冲的经历最为典型,他曾因误入白虎堂而被发配沧州,途中大闹野猪林,最终一步步被逼上梁山。

【答案】D。

【解析】本题考查辨析名著知识能力。

内容涉及人物、主题、事件、情感等内容。

解答此种题型,考生应逐项审读选项,结合自己的名著知识加以分析,采用排除法判定答案。

本题,A项,考查《汤姆·索亚历险记》一书第五章“礼拜添花样,大钳甲虫戏小狗”的内容,符合名著文意;B项,徐锡麟事件事发后,在同乡会上,我是主张发电的,但范爱农说:

“杀的杀掉了,死的死掉了,还发什么屁电报呢。

”C项,本项考查《西游记》第六十回“牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇”的内容,符合名著文意;D项,《水浒传》中“大闹野猪林”的是鲁智深,林冲和鲁智深是结拜兄弟,听说林冲被陷害发配,在野猪林搭救,在林冲的讲情下,鲁智深饶了两个解差,要他们好好服侍林冲,并一直送到沧州。

6.阅读下面的文字,回答问题。

(3分)

当下宋江看视A,虽然不死,已成废人。

A对宋江说道:

“小弟今已残疾,不愿赴京朝觐,尽将身边金银赏赐,都纳此六和寺中陪堂公用,已作清闲道人,十分好了。

哥哥造册,休写小弟进京。

”宋江见说:

“任从你心。

”A自此只在六和寺中出家……

选文中A是《水浒传》中哪位人物?

选文表现了该人物哪些思想性格?

答:

▲_

【答案】武松不爱钱财、不恋权贵、看破红尘。

【解析】本题考查辨析名著人物、提炼名著人物形象特点的能力。

一要立足原文内容;二要根据给出情节部分提炼人物形象特点。

“休写小弟进京”表明给出情节是招安后的,“小弟今已残疾”“六和寺中出家”表明A是武松。

从“不愿赴京朝觐,尽将身边金银赏赐,都纳此六和寺中陪堂公用”可以提炼出武松对钱财、权势不感兴趣,“清闲道人”“出家”表明武松窥破红尘。

二、阅读与赏析(45分)

(一)(14分)

陈幼学,字志行,无锡人,万历十七年进士。

授确山知县。

政务惠民,积粟二千石以备荒,垦荒田八百余顷。

给贫民牛五百余头,核黄河退地百三十余顷以赋民。

布政使刘浑成弟烂成,助妾杀妻,治如律。

行太仆卿陈耀文家人犯法,立捕治之。

汝宁知府丘度虑幼学得祸,言于抚按①,调中牟。

秋成时,飞蝗蔽天。

幼学率民捕蝗,得千三百余石,乃不为灾。

县故土城,卑且圮。

给饥民粟,俾修筑,工成,民不知役。

幼学疏为河者五十七,为渠者百三十九,俱引入小清河,民大获利。

给贫民牛种,贫妇纺具,倍于确山。

越五年,政绩茂著。

以不通权贵,当考察拾遗,掌道御史拟斥之,其子争曰:

“儿自中州来,咸言中牟治行无双,今予殿,何也?

”乃已。

迁湖州知府,甫至,即捕杀豪恶奴。

有施敏者士族子,杨升者人奴也,横行郡中。

幼学执敏置诸狱。

淫雨连月,禾尽死。

幼学大举荒政,活饥民三十四万有奇。

御史将荐之,征其治行,推官阎世科列上三十六事,御史以闻。

诏加按察副使,仍视郡事。

幼学年已七十,其母尚在,遂以终养归。

母卒,不复出。

天启三年,起南京光禄少卿,改太常少卿,俱不赴。

明年卒,年八十四矣。

中牟、湖州并祠祀之。

(有删改)

【注】①按抚:

官职名。

7.下列句中的“于”与“言于抚按”中的“于”的意义和用法相同的一项是()(3分)

A.每假借于藏书之家B.苛政猛于虎也

C.天将降大任于是人也D.达于汉阴

【答案】A

【解析】本题考查辨析虚词“于”的用法的能力。

日常把握虚词“于”的常见用法是解题的关键。

例句“言于抚按”中的“于”,介词,向、对。

A项,“于”,介词,向、对。

与例句中“于”意义及用法相符;B项,“于”,介词,比;C项,“于”,介词,到;D项,“于”,介词,到。

8.下列对文章内容理解有错误的一项是()(3分)

A.陈幼学担任确山知县时,致力于施惠百姓,积粟米二千石以备荒年,垦荒田八百多顷。

B.陈幼学任职中牟期间,率领百姓捕捉蝗虫,捉到一千三百多石,中牟最终没有出现蝗灾。

C.陈幼学不结交权贵,尽管他的儿子为他争辩,最终还是被权贵上报给朝廷。

D.陈幼学勤政爱民、秉公执法、孝顺母亲,去世后,中牟、湖州两地百姓为他立祠祭祀。

【答案】C

【解析】本题考查文言文人物、情节的辨析能力。

A项,针对选文第一段而设,符合文意;B项,针对选文第二段而设,由“幼学率民捕蝗,得千三百余石,乃不为灾”一句内容看,确定该选项符合文意;C项,针对选文第二段而设,他的儿子争辩后,由“乃已”一句判定,最终没有上报给朝廷;D项,针对全文而设,一二段主要突出人物的“勤政爱民”,第三段突出他的“秉公执法”,第四段突出他“孝顺母亲”,并被百姓立祠祭祀。

该选项提炼内容符合文意。

9.解释下列句中加点的词。

(4分)

①立捕治之治:

②咸言中牟治行无双咸:

_

③御史以闻闻:

④明年卒卒:

_

【答案】①治:

惩治,治罪。

②咸:

皆,都。

③闻:

使……听到。

④卒:

死。

【解析】本题考查解读文言实虚词词义的能力。

本题要想准确解读,贵在日常积累和对该词语境的准确分析。

①“治”,动词。

②“咸”,副词,全、皆、都。

③“闻”,动词,使动用法,本义听到,句中指“使……听到”,属于考查活用词的题型。

④“卒”,动词,根据语境推测为“死”。

10.翻译下列句子。

(4分)

(1)幼学执敏置诸狱。

(2分)

译:

_

【答案】幼学逮捕施敏,把他安放在监狱中。

【解析】本题考查翻译文言句子的能力。

抓关键词,翻译到位,是解题的关键。

本句为联动句式,“幼学”是本文的主人公陈幼学,和少儿学习的含义无关。

他发出两个动作,“执敏”和“置诸狱”。

“敏”指人物施敏。

“执”根据语境“横行郡中”“置诸狱”推测取其义项中的“逮捕”之意。

“置”,安放。

“诸”,兼词,“之于”,“之”代施敏,“于”,介词,在。

“狱”,监狱,名词。

(2)幼学大举荒政,活饥民三十四万有奇。

(2分)

译:

_

【答案】幼学大力推行治理荒灾的政令,救活饥民三十四万多。

【解析】本题考查翻译文言句子的能力。

抓关键词,翻译到位,是解题的关键。

“幼学”指主人公陈幼学。

“举”,发起、兴办。

“大举”就是大力兴办、大力推行。

“荒政”根据“淫雨”“禾尽死”“饥民”一词推断与荒唐的执政行为无关,取“治理灾荒的政令”之意。

“活”,活用词,动词的使动用法,使……活,救活。

“有奇”,读作yòujī,意思是“多一点”。

“有”,通假字,通“又”,用来连接整数和零数。

“奇”,零数。

译文:

陈幼学,字志行,无锡人,万历十七年进士。

在确山县知县任上致力于施惠百姓。

积存粟米二千石用来应对灾荒,开垦荒田八百多顷。

建造房屋一千二百多间,用以安置贫困百姓。

栽桑榆等树三万八千多株,开凿河渠一百九十八道。

布政使刘浑成的弟弟烂成,伙同小妾杀死妻子,陈幼学依法治罪。

代理太仆卿陈耀文的家人犯法,陈幼学立即将他逮捕治罪。

汝宁知府丘度担心幼学惹上祸端,(丘度)向巡抚请求,调幼学(到)中牟县。

秋季果实成熟时节,飞蝗蔽天。

幼学组织百姓捕捉蝗虫,捉到一千三百多石,最终没有酿成蝗灾。

县城旧有的土城,低矮并且已坍塌。

供给饥民粟米,让他们修筑城墙。

城墙修好了,百姓却没有劳役之苦。

县南的荒地长有许多茂密的野草,草根很深难以开垦。

幼学下令百姓有诉讼的,一定要交上十斤野草。

不久,野草没有了,得到肥沃的良田数百顷,都分给百姓。

县内有个大沼泽,积水很多,占据肥沃的土地二十余里。

幼学疏通河流五十七,沟渠一百三十九,都引入小清河,百姓大大受益。

过了五年,政绩显著。

因为不结交权贵,掌道御史打算斥退他,御史的儿子争辩说:

“儿自中州而来,人们都说中牟县令的政绩(治理情况)和品行天下无双,如今考核给予下等,为什么呢?

”御史这才作罢。

后升任刑部主事。

嘉兴人袁黄肆意点评删改《四书》、《书经集注》,名曰《删正》,在社会上刊行。

幼学驳正其书,上疏论辩。

奏疏虽没得到回复,但印刷《删正》的雕版被下令毁弃,《删正》一书被下令毁掉。

后以(刑部)员外郎的身份到京城周边地区视察,放出证据不足的犯人三百多人。

升任湖州知府,刚刚到任,就捕杀了横行霸道的恶奴。

有个叫施敏的人是士族子弟,杨升是家奴,两人横行郡中。

幼学逮捕施敏投入狱中。

施敏贿赂宦官嘱托巡抚用公文传唤他亲自审问。

幼学坚持不给,立刻杖杀了施敏。

其他奸豪又依法处死几十人。

只有杨升畏惧灾祸临头收敛了行迹,幼学宽恕了他。

不久,考虑到自己离任后杨升必然继续肆行无忌,于是将他逮捕处死,全郡太平安定。

大雨下了一月,禾苗都被淹死。

幼学大力推行治理灾荒的措施,救活饥民三十四万多人。

御史将举荐他,征集他的治理措施,推官阎世科将幼学的治理措施列举出三十六条上交御史,御史上奏给皇帝。

下诏加封为按察副使,仍然负责本郡事务。

后来,以副使身份督九江兵备。

幼学年已七十,他的母亲还健在,于是以回家养母为由辞官归乡。

母亲去世后也不再出仕。

天启三年,起用为南京光禄少卿,改任太常少卿,幼学都没有赴任。

第二年去世,终年八十四岁。

中牟、湖州都为他立祠祭祀。

(二)(4分)

菩萨蛮①

李清照

风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。

睡起觉微寒,梅花鬓上残。

故乡何处是?

忘了除非醉。

沉水②卧时烧,香消酒未消。

【注】①这首词写于词人晚年流落浙江绍兴、金华期间。

②沉水:

沉香的别称,是一种名贵的熏香。

11.阅读上面的一首词,回答问题。

(4分)

(1)请对“睡起觉微寒”中“微寒”一词作简要赏析。

(2分)

答:

_

【答案】运用双关手法,点明早春的季节特点(天气微冷)及词人的凄凉心情,是词人思乡的情感触发点(为下文抒情做铺垫)。

【解析】本题考查赏析古诗词关键词的能力。

先根据注释提到的背景“晚年流落”和词义,粗略把握词的意思。

再整体读词,由关键词、易懂词,联系日常积累的李清照的晚年凄惨经历,进一步推断词的大意。

接着定位给出的句子“睡起觉微寒”,探究上下文语境,从“春犹早”提炼早春时节,从“鬓上残”“故乡何处是”“忘了除非醉”“香消酒未消”,提炼出词人晚境凄凉,心情凄苦,借酒浇愁,一语双关,借景抒情,借“微寒”既写早春天气特点,又暗点心境,抒发思乡念家情感的表达效果。

(2)“香消酒未消”一句表达了词人哪些情感?

(2分)

答:

_

【答案】思乡之情(思念亲人),亡国之恨(对朝廷的不满、对时局的担忧)。

【解析】本题考查提炼古诗词情感主旨的能力。

先读题,由“哪些情感”确定答题点不止一点。

接着在词中定位该句,探究上下文语境,结合“故乡何处是”“忘了除非醉”以及李清照的晚年境遇,明确本句属于写作者借酒浇愁的句子,实际词人由写醉酒的状态,抒发思乡之情,还有对朝廷苟安无能,时局难以改变的恨意。

(三)(9分)

黑白双风暴

①回顾历史,一个现象显而易见:

文明越发达,衰亡越彻底。

在人类大规模无节制的开发下,生态环境遭到毁灭性的破坏,文明被迫沦落他乡。

进入工业社会以来,由于人类改造自然的手段“高明”了,终于短时间即酿成了大规模的自然灾害。

②19世纪,美国鼓励向半干旱的西部大草原移民开荒,认为这是既能发展西部又能解决饭碗的聪明之举。

1860—1890年,90万平方公里处女地被开垦。

孰料过度垦牧造成大面积沙化,20世纪30年代,沙尘暴渐成气候,1932年爆发14次,1933年达38次,1934年春季终于发展成灾害性的沙尘暴,扫荡了中西部大平原,使全国小麦减产1/3。

1935年,震惊世界的黑风暴降临了,裹挟着大量新耕地表层黑土的西风“长成”了东西长2400公里、南北宽1440公里、高约3公里的“黑龙”,3天中横扫了美国2/3的地区,把3亿吨肥沃的地表土送进了大西洋。

黑风暴所经之处,农田水井道路被毁,小溪河流干涸,16万农民逃离西部地区。

当年美国农业损失惨重,粮食减产一半以上。

③可是,前苏联并没有接受美国的教训。

从1954年开始,为“让荒地服务于社会主义”,在哈萨克、乌拉尔等地的半干旱草原,10年之内开垦了约60万平方公里土地,一度使前苏联粮食年产量增加了2/3。

但植被和表土结构被破坏的结果是:

1960年3月和4月两次出现了大面积黑风暴,仅哈萨克新垦区农田就被毁了20万平方公里,新垦区农耕系统几乎瘫痪,连邻国罗马尼亚、匈牙利和南斯拉夫也都尘雾迷漫。

④比黑风暴波及更广、持续更长且已覆水难收的是同时发生并绵延至今的白风暴。

前苏联在土库曼斯坦卡拉库姆沙漠中修建的卡拉库姆运河,每年可从亚洲第三大湖咸海的主要水源——阿姆河调水灌溉10万平方公里的农田和草场。

这种“创造性地再造自然”带来了一系列生态环境问题:

阿姆河河水被截走,使得阿姆河下游的咸海水位急剧下降,30年间湖岸线后退了10至20公里,咸海湖底盐碱裸露,周围地区沙化严重,“白风暴”(含盐尘的风暴)接踵而至,不仅使咸海附近的环境荒漠化,白风暴还永久性地毁灭了60%的新垦区,使其成为生命的禁区,导致了不可逆转的生态灾难。

12.阅读第②自然段,请简要概括美国黑风暴具有哪些特点?

(每点不超过6个字)(3分)

答:

_

【答案】爆发次数多(爆发频繁)、波及范围广、破坏力强(危害大)。

【解析】本题考查理解文意、提炼信息、概括要点的能力。

仔细阅读第②自然段写美国黑风暴的部分,从“1932年爆发14次,1933年达38次,1934年春季终于发展成灾害性的沙尘暴……1935年,震惊世界的黑风暴降临了”提炼出“爆发次数多”,从“扫了美国2/3的地区”提炼出“波及范围广”,从“把3亿吨肥沃的地表土送进了大西洋”“农田水井道路被毁,小溪河流干涸,16万农民逃离西部地区”“粮食减产一半以上”提炼出“破坏力强”的特点。

13.通读全文,请简要说明第④自然段中“创造性地再造自然”的含意。

(3分)

答:

_

【答案】指人为地、大规模地过度改变自然生态环境的行为,含有否定意味。

【解析】本题考查体会词句含义的能力。

通读全文,从文中列举的“黑风暴”的两个例子,到“白风暴”的例子,搜寻三个例子的共同点,然后结合第④自然段中“创造性地再造自然”一词进行分析,采用提炼关键词法和归纳法,从第①段中提炼出“改造自然”“生态环境”等词,从三个例子中提炼出“人为的”“大规模地”“过度”几个核心词,组织答案。

然后根据三个例子里提到的严重后果,注明“含有否定意味”,以突出作者的写作意图,防止把解释的意思弄反了。

14.第④自然段划线句中“永久性”一词不能删去,请说明理由。

(3分)

答:

_

【答案】“永久性”表示永远长久,该句表明了被白风暴毁灭的新垦区成为生命的禁区,突出了白风暴危害的严重性,体现了说明文语言的准确性。

【解析】本题考查把握说明文语言特点的能力。

本题已经明确“永久性”不能删去,只需解释原因即可。

答题时,先直接解释“永久性”的本义;然后结合句子分析“永久性”在句中的语境义,进而提炼其表达效果;最后加一句套话,“这体现了说明文语言的准确性”,这样答案才算圆满。

(四)(18分)

捞月亮的母亲

石兵

①彼时我还只有二十出头,心性跳脱,常常只背着简单的行囊漫无目的地四处游荡。

那天天黑之后,我来到川藏交界处的偏僻山村。

在那座贫瘠大山的一处平整山坡上,我支起帐篷,准备在野外过夜,就在似睡非睡之际,我听到远处传来了窸窸窣窣的声音。

②我吃了一惊,以为是有野兽出没,顿时睡意全无,连忙小心地坐起身来,慢慢拉开帐篷一角,仔细寻找声音的来源。

很快,顺着声响传来的方向,我看到一个提着水桶的女人领着一个脏兮兮的小男孩,披着漫山的月光从山下走来。

③我屏住呼吸,这时已经接近午夜,居然还有人来山上汲水,种种灵异传说让我不寒而栗。

可是,母子俩似乎根本没有注意到山路旁边突兀而出的帐篷,女人一手提着水桶,一手牵着男孩,两人一言不发,不疾不徐地走着。

④好奇心最终让我战胜了恐惧,我走出帐篷,小心翼翼地循着他们的背影走去。

走了大约半个小时,远远地,我看到母子俩停下了脚步,那里居然有一口水井。

女人将水桶拴上绳子,放入井中,嘴里开始喃喃地说:

“只有这个时候,井里的月亮才最大最圆,狗儿莫急,娘给你捞一个上来,回家以后放在你的床前。

”女人的乡音十分绵软,不像山里女子所固有的泼辣。

⑤“娘,月亮落在水里,是不是就被洗干净了,不像在天上那样模糊着让人看不清楚了?

”儿子稚嫩的声音充满着期待。

⑥女人顿了一顿,说:

“狗儿说得对,月亮被水洗了以后,可好看了,就像狗儿的眼睛一样好看。

”

⑦听了母亲的话,小男孩笑了起来,奶声奶气的笑声顿时让幽黑沉默的大山有了勃勃生机。

⑧母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。

走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,还摸了摸小男孩的头。

随后,母亲又看了看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

⑨我不再犹豫,快步从低凹处走了出来,来到他们的面前。

在寂静的午夜,这对母子竟对我这个不速之客没有丝毫不安与恐惧。

⑩我说:

“大嫂,我来帮你提水吧。

”

女人没回答我,自顾自地说:

“你是刚才路边帐篷里的游客吧,这山上很凉,收了帐篷跟我们到家里休息吧。

本想下山时再叫醒你的,没想到你跟着我们上了山。

”

我顿时恍然,原来,她早就发现路边的帐篷和我了,也许只是早已司空见惯,所以没有刻意多看几眼罢了。

走近以后,我才发现,小男孩的眼睛似乎有些问题。

女人对我说:

“狗儿眼上有病,长了白疮,我正在攒钱给他治。

听说这病不难治,但是耗不起时间,要早治。

这不,白天我上了一天工,给人纺丝线,晚上才能照管家里的田地。

刚刚散了工,想起家里没水,才在这个时候上山,好在狗儿眼不好上不了学,不用担心明天他要早起。

”

我默默地提起水桶,慢慢地跟着母子俩下了山。

这个小村落只有三四十户人家,同样的贫穷让女人无法得到他人的帮助,可女人跟我说起这些时却一如既往的平静。

她说,乡邻们已经帮了她很多,不能再麻烦人家了。

在家里,女人熟练地烧水给我喝,然后铺床,哄儿子睡觉,一切都像外面森严的大山一般井然有序。

我躺在外间屋的床上,听到了母子俩在睡前的交谈。

母亲说:

“狗儿知道吗?

你的眼睛跟天上的月亮一样好看,娘就是这条命不要了,也要把月亮从水里捞上来,让你看清楚你想看的一切。

”

或许是怕打扰,母子俩说话的声音很轻很轻,我却早已听得泪流满面难以自抑。

第二天一早,我匆匆结束了旅行,回到城市,用最快的时间联系好医院,然后找朋友开车来到大山接这母子俩去医治眼患。

面对她们的道谢,我竟羞愧得无地自容。

时过境迁,那位捞月亮的母亲或许并不知道,她捞起的并非只有一份属于自己的美好愿望,更有一个旁观之人的迷途之心。

只有我自己知道,当时的自己正因为一场懵懂爱情的破碎而选择了放逐与放纵,却忽略了这世间还有那么多更加珍贵的事物,譬如四处寻找我去向的焦虑父母,譬如被青春之雾迷失视线的纯真心灵,譬如这世间那么多的悲凉与温暖、伤痛与希望……

(有删改)

15.本文主要写了与“我”有关的四件事,请从“我”的角度概括出其他三件事。

(3分)

答:

①_

②_

③“我”跟着母子俩去她家住宿,了解了她家的情况。

④_

【答案】①“我”来到川藏交界处的山村,遇到母子俩;②“我”跟随着母子俩,看见他们捞月亮;④“我”深受感触,回城后接母子俩医治眼患。

【解析】本题考查梳理情节、概括内容的能力。

通读全文,明确本文贯穿全文的线索是母子俩,主人公也是母子俩,全文讲述“我”和母子俩之间的故事,所以这四件事就发生在“我”与母子俩之间。

接着分析给出的第③件事,明确这包含了第⑨—

段的内容,把这部分内容抛开去,选文最后两段的内容写的是第④件事,采用提炼关键词法,抓“接这母子俩去医治眼患”概括即可。

另外,捋着人物线索,明确选文前三段写的是第①件事“遇到母子俩”,选文④—⑧段写的是“我跟随母子俩”