化学化学《我们周围的空气》练习题及答案.docx

《化学化学《我们周围的空气》练习题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化学化学《我们周围的空气》练习题及答案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

化学化学《我们周围的空气》练习题及答案

【化学】化学《我们周围的空气》练习题及答案

一、选择题

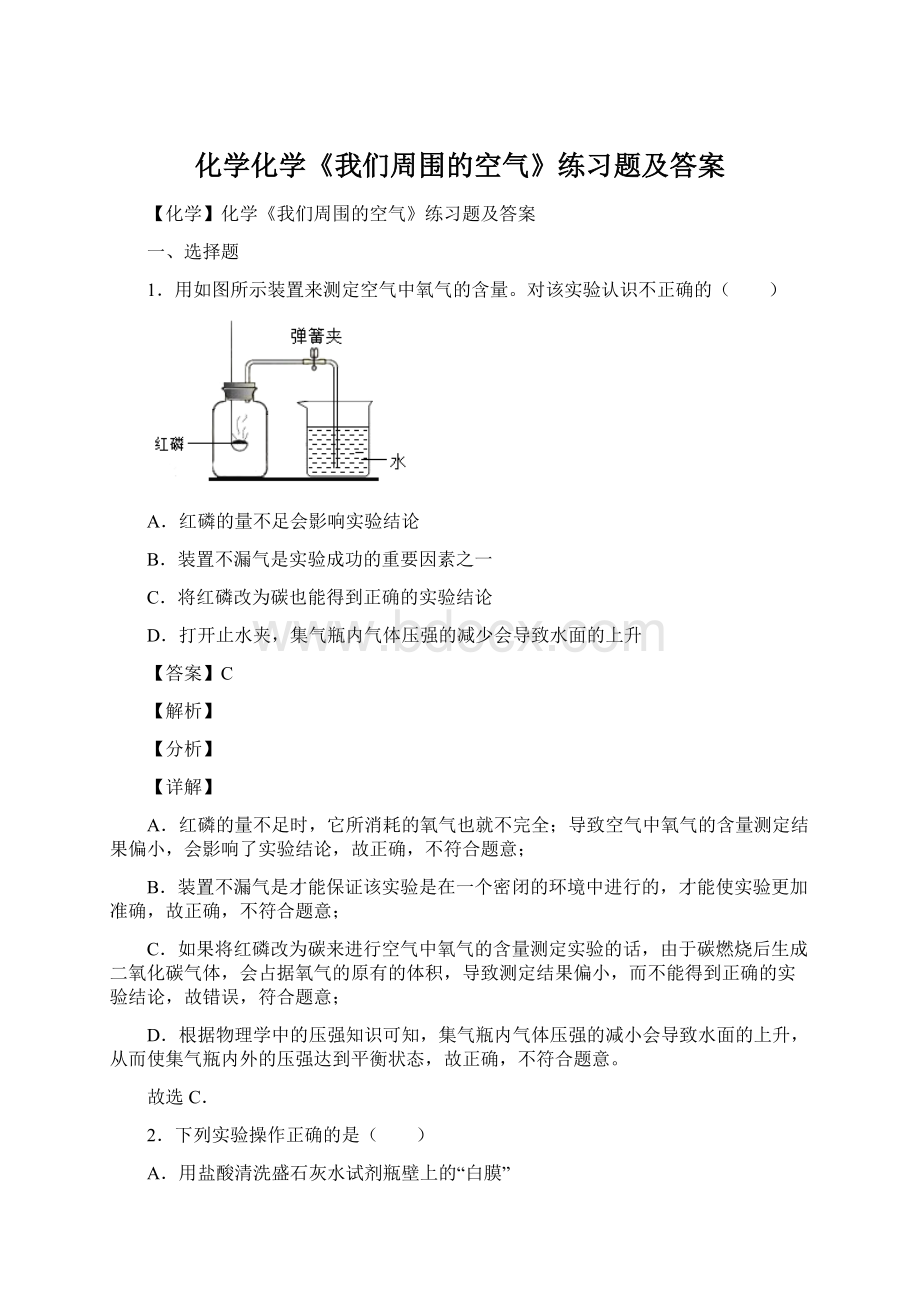

1.用如图所示装置来测定空气中氧气的含量。

对该实验认识不正确的( )

A.红磷的量不足会影响实验结论

B.装置不漏气是实验成功的重要因素之一

C.将红磷改为碳也能得到正确的实验结论

D.打开止水夹,集气瓶内气体压强的减少会导致水面的上升

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A.红磷的量不足时,它所消耗的氧气也就不完全;导致空气中氧气的含量测定结果偏小,会影响了实验结论,故正确,不符合题意;

B.装置不漏气是才能保证该实验是在一个密闭的环境中进行的,才能使实验更加准确,故正确,不符合题意;

C.如果将红磷改为碳来进行空气中氧气的含量测定实验的话,由于碳燃烧后生成二氧化碳气体,会占据氧气的原有的体积,导致测定结果偏小,而不能得到正确的实验结论,故错误,符合题意;

D.根据物理学中的压强知识可知,集气瓶内气体压强的减小会导致水面的上升,从而使集气瓶内外的压强达到平衡状态,故正确,不符合题意。

故选C.

2.下列实验操作正确的是( )

A.用盐酸清洗盛石灰水试剂瓶壁上的“白膜”

B.将块状石灰石垂直投入竖直放置的试管中

C.加热试管中的溶液时,试管口应略向下倾斜

D.排水法收集气体时,当导管口有气泡冒出时立即收集

【答案】A

【解析】

【分析】

根据碳酸钙与盐酸反应生成溶于水的氯化钙;向试管中装块状固体药品的方法;给试管中的液体加热的方法;排水法收集气体时的注意事项进行分析判断。

【详解】

A、碳酸钙不溶于水,但能与盐酸反应生成溶于水的氯化钙,所以用盐酸可清洗盛石灰水试剂瓶壁上的“白膜”,实验操作正确;故符合题意;

B、向试管中装块状固体药品时,先将试管横放,用镊子把块状固体放在试管口,再慢慢将试管竖立起来,实验操作错误;故不符合题意;

C、加热试管中的溶液时,试管口应向上倾斜约45度角,用试管加热固体时,才需要试管口略向下倾斜,实验操作错误;故不符合题意;

D、排水法收集气体时,当导管口开始有气泡冒出时,不能立即收集,因为刚开始排出的是空气,要等到气泡冒出均匀后再收集,实验操作错误。

故不符合题意;

故选A

【点睛】

本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

3.下列现象或事实,用分子的相关知识加以解释,其中合理的是( )

A.热胀冷缩﹣﹣分子的大小随温度的改变而改变

B.蔗糖溶于水﹣﹣蔗糖分子变成了水分子

C.墙内开花墙外香﹣﹣分子在不断地运动

D.水受热变成水蒸气﹣﹣分子分裂成原子

【答案】C

【解析】

【详解】

A、热胀冷缩﹣﹣分子间隔的变化,而非分子的大小随温度的改变而改变,故A错误;

B、蔗糖溶于水﹣﹣蔗糖分子和水分子相互进入对方的分子间隔了,故B错误;

C、墙内开花墙外香﹣﹣分子在不断地运动,解释合理,故C正确;

D、水受热变成水蒸气﹣﹣分子间隔变大,分子在不断地运动,故D错误。

故选:

C。

4.如图为测定空气中氧气含量的实验装置,下列有关说法正确的是( )

A.燃烧匙中的红磷可用木炭代替

B.红磷点燃后,慢慢伸入瓶中并塞紧橡皮塞

C.红磷燃烧停止后,立即打开铁夹

D.测定氧气的体积分数低于1/5,可能是红磷量不足

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A、木炭与氧气反应生成二氧化碳气体,会造成进入瓶中的水不足瓶容积的1/5,甚至水不会进入瓶中,选项错误;

B、红磷点然后,应迅速伸入瓶中并塞紧橡皮塞,避免瓶中的空气受热膨胀冲出瓶外,造成实验结果偏大,选项错误;

C、红磷燃烧停止后,冷却至室温时再打开铁夹,避免气体膨胀造成实验结果偏小,选项错误;

D、红磷量不足,则瓶中的氧气会有剩余,进入瓶中水的体积会不足瓶容积的1/5,造成测定氧气的体积分数低于1/5,选项正确,故选D。

【点睛】

测空气中氧气含量的实验中,除去氧气的物质在与氧气反应时不能生成气体,避免生成的气体对实验产生干扰。

5.下列反应属于分解反应的是( )

A.硫在氧气中燃烧

B.细铁丝在氧气中燃烧

C.木炭在空气中燃烧

D.加热氯酸钾和二氧化锰混合物制取氧气

【答案】D

【解析】

A、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,属于“多变一”的化合反应,错误;

B、细铁丝在氧气中燃烧生成一种物质四氧化三铁,属于“多变一”的化合反应,错误;

C、木炭在空气中燃烧生成二氧化碳,属于“多变一”的化合反应,错误;

D、一种物质氯酸钾生成氯化钾、氧气两种物质,符合“一变多”的分解反应特点,正确。

故选A。

点睛:

分解反应是化学变化的基本类型之一,指一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,简单概括为“一变多”,其反应的基本形式为:

A→B+C。

6.根据图中的信息判断,下列说法正解的是( )

A.氯原子的中子数是17

B.氯原子核外有2个电子层

C.当x=8时,该粒子是阳离子

D.在化学变化中,氯原子易得到电子

【答案】D

【解析】

试题分析:

根据图中的信息判断得:

氯原子的质子数是17;氯原子核外有3个电子层;当x=8时,该微粒是阴离子;在化学变化中,氯原子易得到电子。

故选D.

考点:

原子的结构

7.把分别盛满甲、乙、丙气体的试管倒插入盛有水的烧杯中,一段时间后,观察到如图所示的现象,对甲、乙、丙气体的分析正确的是

A.甲、乙、丙气体都易溶于水

B.乙气体比甲气体更易溶于水

C.不可以用排空气方法收集甲气体

D.可以采用排水集气方法收集丙气体

【答案】D

【解析】

【分析】

盛有可溶于水的气体的试管,在大气压强的作用下,气体溶于水后试管内液面上升;溶水性越强,试管内的液面越高;不易溶于水的试管内没有液体。

所以观察图形可知,甲气体易溶于水,丙气体不易溶于水,乙气体处在甲气体和丙气体之间,据此判断ABCD的正确与否。

【详解】

A、丙气体是不易溶于水的,故错误;

B、应是甲气体比乙气体更易溶于水,而不是乙气体比甲气体更易溶于水,故错误;

C、甲气体易溶于水,我们只能说不可用排水法收集甲气体,而无法判断可否用排空气方法收集甲气体,故错误;

D、丙气体不易溶于水,可用排水法收集,故正确.

故选D.

8.已知:

2KMnO4

K2MnO4+MnO2+O2↑。

下列图象表示一定质量的KMnO4受热过程中某些量随时间的变化趋势,其中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

【答案】F

【解析】

A由质量守恒定律可知,反应前后物质的总质量不变,由于氧气是气体,所以反应后固体的质量比反应前减少,反应结束固体的质量等于锰酸钾和二氧化锰的质量和,不再变;B由质量守恒定律可知,反应前后元素的种类质量不变,所以氧元素的质量不随反应时间而变化,图像应该是一条平线;二氧化锰是生成物,开始高锰酸钾分解前,二氧化锰的含量为零,反应中二氧化锰逐渐增多,含量增加,反应结束,含量不再改变;D氧气是反应的生成物,所以氧气的体积起点应该为零。

选A

点睛:

图像的问题主要是结合化学反应分析图的起点的位置,变化趋势,终点的位置是否正确

9.实验室制取氧气时,在试管中加热一定量高锰酸钾固体,随着反应的发生,纵坐标表示的是( )

A.高锰酸钾的质量B.氧气的质量

C.锰元素的质量分数D.固体物质的质量

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A、加热高锰酸钾会生成氧气,反应过程中高锰酸钾的质量逐渐减小,完全反应后高锰酸钾的质量变为零,与图像不相符,故A错误;

B、加热高锰酸钾会生成氧气,反应开始时氧气的质量应为零,随着反应的进行氧气的质量应该是不断增加,完全反应后质量不变,与图像不相符,故B错误;

C、锰元素的质量在反应前后没有变化,反应过程中的固体质量不断变小,所以锰的质量分数会不断的变大,与图像不相符,故C错误;

D、加热高锰酸钾会生成氧气、锰酸钾和二氧化锰,所以随着加热的不断进行固体的质量不断减小,直至反应结束后只剩下锰酸钾与二氧化锰,与图像相符,故D正确。

故选D。

【点睛】

本题是一道图像坐标与化学知识相结合的综合题,解题的关键是结合所涉及的化学知识,正确分析各变化的过程,注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势,确定正确的图像。

10.如图是小徐用手掌总结氧气的化学性质的表示方法,手指上的物质能与手掌心氧气反应。

则下列说法正确的是()

A.铁在空气中燃烧,生成四氧化三铁

B.煤脱硫的目的是减少二氧化硫的生成

C.磷燃烧产生大量的白雾,会污染空气

D.氧气的化学性质非常活泼,能与所有的物质反应

【答案】B

【解析】

【详解】

铁在氧气中燃烧,生成四氧化三铁,A选项错误;

煤脱硫是减少二氧化硫的排放,保护环境,B选项正确;

磷燃烧产生的白雾是五氧化二磷,不会污染空气,C选项错误;

氧气化学性质活泼,但不是可以和所有物质反应,D选项错误;

故选择B项。

11.下列关于空气的说法中,不正确的是()

A.工业上采用分离液态空气法获得氧气B.二氧化硫是空气污染物之一

C.空气中氧气质量占空气质量的21%D.空气中的氧气来源于绿色植物的光合作用

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A、工业上利用分离液态空气的方法得到氧气,正确;

B、空气污染物包括:

二氧化硫、一氧化碳和二氧化氮,正确;

C、氧气约占空气总体积的21%,错误;

D、植物的光合作用是空气中氧气的主要来源,正确。

故选C。

12.如图是用燃磷法测定“空气中氧气含量”的实验,下列说法正确的是

A.装置中的红磷可以用铁丝来代替

B.待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,再观察现象

C.红磷在空气中燃烧产生大量的白雾

D.实验测定氧气的质量约占空气总质量的1/5

【答案】B

【解析】

【分析】

测定空气中氧气含量的原理是,利用物质与空气中的氧气反应,又不生成气体,使瓶内气体减少,压强变小,水倒流入集气瓶内,倒流的水的体积就等于瓶内氧气的体积。

【详解】

A.铁不能与空气中的氧气反应,故选项错误;

B.待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,再观察现象,否则易导致测定结果不准确,故选项正确;

C.红磷在空气中燃烧产生大量的白烟,故选项错误;

D.实验测定氧气的体积约占空气总体积的1/5,故选项错误。

故选B

13.某班同学用如图装置测定空气里氧气的含量。

先用弹簧夹夹住乳胶管,点燃红磷伸入瓶中并塞上瓶塞,待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,观察集气瓶内水面变化情况。

实验完毕,甲同学的集气瓶内水面上升明显小于瓶内空气体积的1/5,乙同学的集气瓶内水面上升明显显大于瓶内空气体积的1/5。

下列对这两种现象解释合理的是()

①甲同学可能使用的红磷量不足,瓶内氧气没有消耗完

②甲同学可能未塞紧瓶塞,红磷熄灭冷却时外界空气进入瓶内

③乙同学可能没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内空气受热从导管逸出

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内空气受热逸出

A.①②③④B.只有②④C.只有①②③D.只有①③

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

①实验中所取红磷的量太少,会使装置内氧气不能被全部消耗,故解释合理;

②若甲同学可能未塞紧瓶塞,则会使实验装置漏气,那么外界空气就会进入集气瓶内,因此测得氧气的体积分数小于五分之一,故解释合理;

③若乙同学没有将弹簧夹夹紧,会导致实验中装置内的气体受热膨胀而逸出,故解释合理;

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内部分空气受热逸出,因此测定氧气体积分数增大,解释合理。

故选A。

14.蜡烛(足量)在如图密闭装置内燃烧至熄灭,用仪器测出这一过程中瓶内氧气含量的变化如下图所示。

下列判断正确的是()

A.蜡烛燃烧属于化合反应B.氧气浓度小于一定值时,蜡烛无法燃