通识课程案例人与环境.docx

《通识课程案例人与环境.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通识课程案例人与环境.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

通识课程案例人与环境

通識課程案例

(1):

「人與環境」

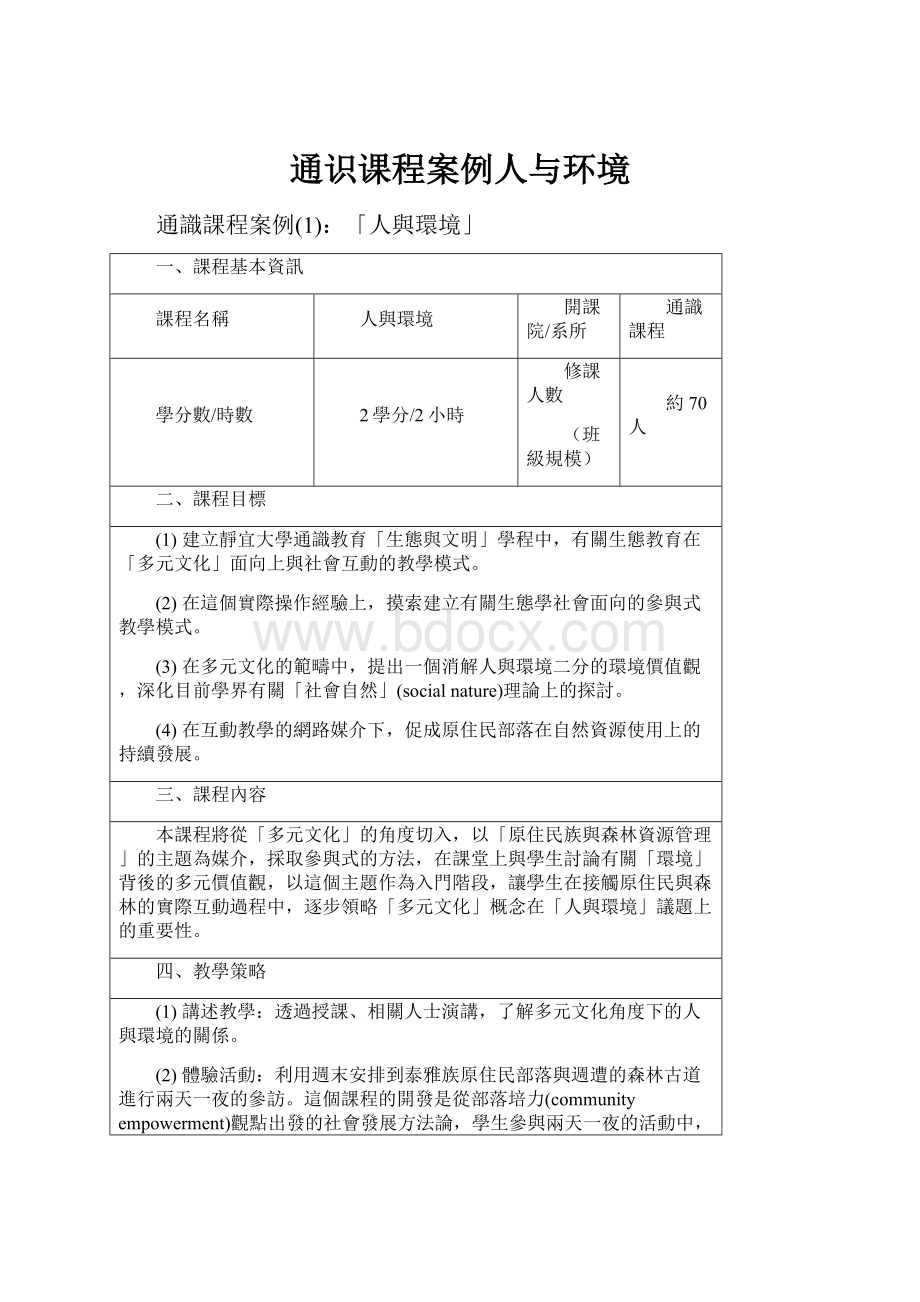

一、課程基本資訊

課程名稱

人與環境

開課院/系所

通識課程

學分數/時數

2學分/2小時

修課人數

(班級規模)

約70人

二、課程目標

(1)建立靜宜大學通識教育「生態與文明」學程中,有關生態教育在「多元文化」面向上與社會互動的教學模式。

(2)在這個實際操作經驗上,摸索建立有關生態學社會面向的參與式教學模式。

(3)在多元文化的範疇中,提出一個消解人與環境二分的環境價值觀,深化目前學界有關「社會自然」(socialnature)理論上的探討。

(4)在互動教學的網路媒介下,促成原住民部落在自然資源使用上的持續發展。

三、課程內容

本課程將從「多元文化」的角度切入,以「原住民族與森林資源管理」的主題為媒介,採取參與式的方法,在課堂上與學生討論有關「環境」背後的多元價值觀,以這個主題作為入門階段,讓學生在接觸原住民與森林的實際互動過程中,逐步領略「多元文化」概念在「人與環境」議題上的重要性。

四、教學策略

(1)講述教學:

透過授課、相關人士演講,了解多元文化角度下的人與環境的關係。

(2)體驗活動:

利用週末安排到泰雅族原住民部落與週遭的森林古道進行兩天一夜的參訪。

這個課程的開發是從部落培力(communityempowerment)觀點出發的社會發展方法論,學生參與兩天一夜的活動中,體驗由原住民部落人士所展現的深度教育導覽課程,無形中也參與了培力的工作。

(3)影片欣賞:

以四個電影長片分別從文學、社會、宗教、以及藝術等面向,結合先前的部落參訪經驗及森林相關議題,嘗試拉長縱深與討論。

(4)小組討論:

透過小組討論,不斷地思考和學習人與環境的關係。

五、各階段工作及各週流程

準備

簡介課程內容

講授課程內容

安排體驗地點

第一週導論:

森林作為多元文化與自然的認識窗口

第二週森林與保育生物科學(原始檜木森林與自然保育的關係)

第三週「森林保育」演講

第四週森林與台灣歷史(台灣的森林砍伐歷史與社會發展)

第五週森林與政治(棲蘭山森林運動)

第六週森林與原住民(馬告國家公園爭議)

第七週「原住民部落發展與自然保育」演講

第八至九週實地部落參訪(部落參訪兩天一夜抵算兩次上課時間)回校後,製作部落觀光導覽手冊

第十週文學中的人與自然關係:

「大河戀」影片觀賞

第十一週分組與綜合討論

第十二週社會中的人與自然關係:

「猶山節考」影片觀賞

第十三週分組與綜合討論

第十四週藝術中的人與自然關係:

「風之谷」影片觀賞

第十五週分組與綜合討論

第十六週宗教中的人與自然關係:

「芭比的盛宴」影片觀賞

第十七週分組與綜合討論

第十八週成果展

服務

司馬庫斯

體驗與服務

反省

主題反省

體驗反省

慶賀

邀請部落耆老到校

學生製作影片展示

呈現觀光導覽手冊

六、合作機構

(1)機構名稱、地點:

新竹縣尖石鄉司馬庫斯(Smangus)部落。

(2)受服務對象:

司馬庫斯部落居民。

(3)具體服務工作項目:

1.動植物、傳統生活技能及文化遺產等資源數位化。

2.彙整部落生態觀光導覽手冊內容。

(4)合作模式:

由部落講員帶領學生實地走訪部落,課程的安排以增加參與者在「原住民部落人文領域」的深度與廣度為主要目的,希冀兩天的體驗行程可以對原住民教育、部落發展、服務與學習、自然資源的議題有進一步的了解。

行程結束後,將於期末舉辨成果發表會,並邀請部落居民參加,同學們必須將行程中收集到的數位資料彙整成ppt或影片檔案,在成果發表會中呈現,所有檔案及書面資料將回饋給部落居民做為導覽解說之用。

(5)應注意事項:

1.前往部落前須先將同學分組,並確定每組都備有相機、DV、錄音筆等紀錄工具。

2.前往部落的路程較長,且山路狹窄,租車時須注意遊覽車的大小(22人座中型巴士),並事先提醒同學服用暈車藥。

七、評量方式

(1)作業或研究報告設計

部落實際參訪心得(2500字)、基本閱讀心得報告(1000字)、

各組資料收集成冊、各組學期中資料收集並集合或編輯成相關教案教材。

(2)學習評量方式與評分標準

參與討論及出席狀況,由各組助教評量:

40%、部落參訪分組心得表現:

30%

分組及個人作業報告:

20%、表現創意加分範圍:

10%

八、其他如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員

靜宜大學人社院生態學系林益仁助理教授

聯絡方式:

yrlin@pu.edu.tw電話:

04-26328001轉17507

九、備註

本課程從空間、到教材,除基本閱讀外,皆是以學生自主行動、學習為主。

學生自己動手做教材、找資料、架設網站的過程中,學習不再是被動的,而是透過行動的方式,相互進行。

增進通識教育建立自主性的精神,並以確實的行動來進行課程。

通識課程案例

(2):

「多元文化服務學習」

一、課程基本資訊

課程名稱

多元文化服務學習

開課院/系所

服務學習發展中心

學分數/時數

3學分(暑修)

修課人數

(班級規模)

約20人

二、課程目標

「服務學習」是「服務」與「學習」的相互結合,它強調「服務」與「學習」並重。

為讓學生在不同的國度與環境充份學習生物-文化多樣性、以社群為主體的(community-based)多元文化體驗,並體會難得的志工經驗、協助社群發展,而規畫此一課程。

(一)讓學生充份學習且親身體驗生態與文化的多樣性。

(二)讓學生學會尊重不同文化,並培養溝通技巧。

(三)藉由服務的過程建立學生自我價值感、自信及責任感。

(四)培養學生關懷社會的情操,並建立利他的價值觀。

(五)建立多元文化課程與服務學習活動結合的新模式。

三、課程內容

第一週理論基礎由六位教師跨系、跨院協同教學

主題一:

服務學習學習理念與發展趨勢-胡憶蓓老師(服務學習發展中心)

主題二:

在理想與現實間的迴旋–生態旅遊的迷思與契機-趙芝良老師(觀光系)

主題三:

生態教育質性研究-顏瓊芬老師(生態系)

主題四:

保育生物學-林益仁老師(生態系)

主題五:

南島語言研究-何德華老師(英文系)

主題六:

行動研究-陶蕃瀛老師(青少年兒童福利學系)

第二週原住民部落實作體驗服務與學習

第三週複習與檢討

四、教學策略

(1)培訓課程:

教導學生在服務過程中應有的態度,並提供服務過程所需的專業知識。

(2)服務學習:

藉由學生的參與及服務,協助激發部落之生態觀光多元而豐富的潛能,並讓學生藉由體驗及紀錄的過程,了解部落居民的生活方式,且充份認識文化多元性及生態多樣性。

(3)檢討暨反思:

藉由服務過程的回顧及部落生活心得分享,讓學生進一步思考在服務當中之所學。

五、各階段工作及各週流程

預備

講述理論基礎

第一週每天三小時理論課程,共計五天

主題一僅1小時、主題二計2小時

主題三至六皆各3小時

第二週深入部落親身體驗部落生活,並參與部落工作。

(為期一週)服務過程中及每晚,共同討論及思考在服務過程當中所學與理論之關聯。

並於部落最後一天進行成果發表與慶賀。

第三週(兩天各三小時)課堂複習理論與實務,並對本次活動從規劃到執行進行整體性的檢討。

服務

部落體驗與服務

反省

應用與反思

慶賀

在部落進行

六、合作機構

(一)機構名稱、地點:

台灣原住民族部落永續發展協會、南投縣信義鄉望鄉部落。

(二)受服務對象:

望鄉部落居民。

(三)具體服務工作項目:

1.動植物、傳統生活技能及文化遺產等資源數位化。

2.彙整部落生態觀光導覽手冊內容。

3.協助農事。

(四)合作模式:

部落導覽:

1.由部落居民帶領學生認識環境,了解部落產業結構。

2.藉由與居民、協會人員共同討論,了解部落發展願景及部落實際需求。

服務活動:

1.根據討論結果訂定出具體服務工作項目。

2.依照學生不同專長分配工作,並與協會工作人員混合編組。

3.按照組別分工合作並彙整服務成果。

檢討暨反思:

1.檢討與評估本次服務對部落實際助益,並了解部落想法。

2.與部落共同討論未來合作模式。

(五)應注意事項:

服務工作項目應與部落居民充份溝通,以避免造成部落居民的不便。

七、評量方式

(一)作業

部落實際參訪心得(2500字)

各組服務成果(ppt或影片檔案)

(二)學習評量方式與評分標準

參與討論及出席狀況:

40%、部落服務表現:

30%

分組及個人作業報告:

20%、表現加分範圍:

10%

八、其他如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員

靜宜大學生態學系林益仁助理教授

連絡方式:

yrlin@pu.edu.tw電話:

04-26328001轉17507

九、備註

(一)本計劃網羅了靜宜大學跨領域(包括服務學習發展中心、英文系、兒福系、觀光系與生態系)的教師共同協力打造一門融合學術與社會實踐的多元文化服務學習課程,不但深受靜宜大學的重視,鼓勵發展成長期教學計畫,同時也在校內凝聚跨領域合作的力量且立下優良典範。

參與課程的教師目前也在台灣原住民部落自然資源參與管理、服務學習、原住民語言復振以及社區總體營造等領域有深入的研究與參與。

(二)本課程乃是建立在本校部分教師,長期與原住民部落互動所建立的信任與夥伴關係所發展而出,課程建立的前提是發展一種學校與部落的長期合作關係,同時課程的建立也具有學校制度深化的另一層意義。

(三)近年來,政府積極推廣與原住民部落建立友善的夥伴關係,用以改進過去福利殖民主義的弊病。

本課程的建立與發展,深具夥伴關係的前瞻與深遠意義。

通識課程案例(3):

「服務學習與生命關懷」

一、課程基本資訊

課程名稱

服務學習與生命關懷

開課院/系所

人文社會學院/教育學系

學分數/時數

2學分/2小時

修課人數

(班級規模)

120-160人

二、課程目標

(1)了解服務學習的基本理念、問題與發展

(2)了解生命教育的內涵與價值

(3)認識服務學習相關研究

(4)設計合宜的生命關懷融入大學服務學習方案

(5)從服務學習與訪談中進行服務反思及領悟人生

三、課程內容

(一)服務學習基本理念:

歷史發展、理論基礎、意義、目的、模式與種類、實施原則與方法。

(二)服務學習與個人發展、觀念轉變、批判思考、服務學習、公民發展、課程結合、服務學習評量之關聯。

(三)生命教育的內涵:

包括人與自我面向、人與社會面向、人與環境面向、人與靈命面向等之議題探討。

(四)服務學習與生命關懷方案體驗服務與學習。

(五)方案成果之報告與反思。

四、教學策略

(1)課程講述教學:

透過授課,瞭解相關專業知識與服務過程應具備倫理與態度。

(2)服務體驗活動:

利用週末假日安排關懷服務實作,由選修課程同學一同籌備活動,運用課堂所學知識與自身服務熱誠至機構服務,一方面達到理論與實務相互印證之功能;另一方面在互惠與反思的過程中達到教育目標與自我成長。

(3)小組規劃討論:

透過課堂分組討論與綜合報告,強化思考個人存在價值與付出行動之意義。

(4)反思與分享:

反思重點包括轉變那些觀點、挑戰那些刻板印象、學習到什麼?

服務學習價值(探索、澄清、理解、行動、內化)之發展等。

五、各階段工作及各週流程

準備

簡介課程

服務學習理念

第一週課程簡介

第二週服務學習基本理念

(一):

歷史發展、理論基礎、意義、目的

第三週服務學習基本理念

(二):

模式與種類、實施原則與方法

第四週服務機構介紹;服務學習與個人發展

第五週服務學習與觀念轉變

第六週放假

第七週服務學習與批判思考、服務學習與公民發展

第八週服務學習與課程結合、服務學習評量

第九週期中考

第十週認識生命教育

第十一週生死教育的發展

第十二週臨終關懷的理念與實施

第十三週生命關懷融入服務學習方案的寫作

第十四週生命關懷服務學習方案分組報告

第十五週生命關懷服務學習方案分組報告

第十六週停課;改至6/14(六)進行生命關懷實作服務(擇ㄧ參加)

第十七週停課;改至6/21(六)進行生命關懷實作服務(擇ㄧ參加)

第十八週服務學習經驗分享回饋與反思、檢討慶賀繳交期末服務成果報告與反思日誌

服務

生命關懷實作服務

反省

分享與反思

方案分組報告

慶賀

經驗分享回饋

檢討與慶賀

六、合作機構

(1)創世基金會

(2)馬偕安寧基金會

七、評量方式

(1)課堂出席與討論參與25%

(2)期中考25%

(3)服務方案籌劃參與與執行25%

(4)期末服務心得報告25%

八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員

東吳大學課外活動組、心理諮商中心蔡志賢、王淑芳

聯絡方式:

chain@scu.edu.tw;fanny@scu.edu.tw

電話:

02-28819471轉7101、7541

九、備註

(一)本課程開設於通識課程,成員來自各學系,思考刺激與服務方案規劃多元化,且透過自願選修的熱誠意願,鼓勵學生自我探索、自我認識、自我定位、自我學習、付出行動。

(二)對大學生而言,成長可說是一種喜悅,也是一種奢侈,透過推動服務學習課程與方案,引導學生對生命多一份了解、對社區多一份責任、對建立社會正義多一份使命。

(三)本課程經準備、服務、反省、慶賀過程,透過個人自我目標設定,加上實際行動計畫,多元刺激反思,分享活動效果。

在學習、個人發展、公民能力與貢獻社會上發揮功能,為社會培養新世紀具反思行動能力的公民。

通識課程案例(4):

「服務課程-慈濟精神探討與實踐」

一、課程基本資訊

課程名稱

服務課程-

慈濟精神探討與實踐

開課院/系所

全人教育中心

社會科學領域

學分數/時數

2學分/2小時

修課人數

(班級規模)

約70人

二、課程目標

(一)為培養『真、善、美、聖』兼備之學生,本課程藉由華人最大志工團體慈濟基金會,其在各領域之傑出志工現身說法,以培養與鼓勵學生關懷社會,進而參與社會服務。

(二)結合校內外教學研究與親身參與之關懷服務,冀能落實全人教育之目的。

(三)能於課後之學習評量中得到80﹪以上之滿意度。

(四)能於服務學習活動之關懷及服務對象中得到正面之肯定。

(五)與六個非營利組織機構合作,進行實作服務。

(六)創造出正面的學習氣氛,增加師生互動。

。

(七)深化學生關懷社會的體驗,思考個人為人群回饋,超越專業技術面及人文關懷之層面。

(八)於學生時代即能播下善良的種子,使同學從日常生活中實踐社會關懷,在社區有經驗的志工陪伴下,學習者由服務中觀摩與學習。

(九)增加同學反省與沉思,體驗實踐心靈的提昇。

三、課程內容

(一)邀請國內外,從事不同慈善工作性質之志工演講。

(二)教材內容以演講者的親身經歷照片、影像製作而成。

(三)學生實作之機構與場域已經過長時間之評估、合作而確定之。

(四)學生自主地選擇不同機構之服務,其間由資深社區志工協助之。

四、教學策略

(一)講述理論:

每週上課中由不同志工性質之演講者,透過演講、影像與語音,使學習者認識服務學習的概念與內容。

(二)合作學習:

服務由社區志工協助輔導,同學們來自不同科系,過程中之彼此之信任、包容,更要合作、分工等團隊精神。

(三)服務學習:

學生依個人意願選擇服務機構,盡可能以單一服務機構為原則。

五、各階段工作及各週流程

準備

(一)安排課程與邀請講師

(二)與服務機構聯繫

(三)服務規劃、日期與分組

(四)聯絡協助之輔導人員

(五)確認名單與日期

(六)服務內容與特性機構

(七)行前說明

(八)交通與膳食之準備

第一週:

慈濟志工精神總論

第二週:

落實社區志工總體營造

第三週:

志工與居家關懷.

第四週:

環保概念與實踐

第五週:

全球化之志工組織與活動

第六週:

認識茶道-茶與生活文化

第七週:

慈濟人文在校園

第八週:

企業家之社會責任

第九週:

國內慈善與急難救助

第十週:

國際救援-大愛無國界

第十一週:

認識骨隨與骨隨捐贈

第十二週:

醫院志工與工地文化

第十三週:

實務心得報告

第十四週:

總結-大愛、感恩與回饋慈善的源由與實踐

備註:

假日參觀大愛電視臺

服務

學生依個人所選之組別開始服務,每人必需實作兩次以上。

(服務時間為週六與週日)

反省

學生於每次服務完畢與老師及輔導人員進行檢討與反省,或依個人意願得以口語報告,並且撰寫反思心得。

慶賀

最後一週為小組團體分享與報告,各小組選出組長並且依各小組意願透過不同形式或方式將服務內容與感動呈現之。

六、合作機構

(一)機構名稱、地點與服務對象:

1.社區環保與資源回收-於新莊市福營社區,福營社區民眾。

2.仁濟療養院-於新莊市瓊林路,服務精神官能障礙者。

3.板橋榮民之家-台北縣板橋市大觀路,退除役官兵之老人。

4.樂山教養院-台北縣八里鄉,身心障礙之兒童或棄嬰。

5.北市萬華地區遊民義診-台北市老松國小,男、女街頭遊民。

6.社區民眾義診-台北縣土城廣福國小,社區所屬外籍新娘。

(二)具體服務工作項目及合作模式

1.社區環保與資源回收:

(1)認識資源回收理念與資源再利用之實務經驗及各項垃圾分類;

(2)前往社區協助資源回收及宣導環保概念,將已分類之資源送至回收場。

2.仁濟療養院:

(1)認識精神疾病及其特性;

(2)與病友互動,摺紙、唱歌、交談及從事團康活動;(3)帶領病友參與簡易戶外運動、散步、談話。

3.板橋榮民之家:

(1)陪伴老爺爺談話、剪指甲、推輪椅散步或前往剪髪;

(2)為老爺爺舉辦團康活動;(3)與老人家互動與交談。

4.樂山教養院:

(1)認識機構由來與現況及服務病友之特性;

(2)陪伴小朋友遊戲,推輪椅及陪伴散步,為重症病友餵食;(3)於教堂內帶領小朋友團康活動。

5.北市萬華地區遊民義診:

(1)協助街友掛號及前往各診間看診;

(2)分派及認識各診間服務內容與性質;(3)協助宣導衛教活動並協助佈置場地及場復。

6.社區民眾義診:

(1)協助新住民掛號及問卷填寫工作,並引導至各看診處;

(2)協助看診處之各項活動;(3)陪伴幼兒及活動遊戲。

(三)應注意事項:

依不同機構、對象及需求,給予不同之服務內容與活動。

服務時間以機構及對象之生活需求為主要考量。

七、評量方式

(一)課堂成績:

1.出席:

20%;2.討論參與:

10%,於課堂中之討論;3.作業:

20%,指定刊物之主題為報告內容

(二)服務成績:

1.服務實習:

30%,每次出席參與,並作口語回饋與書面報告;2.服務報告書:

20%,每一相同服務機構之團體報告與不同服務性質之同學分享,過程中學習分工、合作精神,每一小組必需完成影像與文字報告。

八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員

輔仁大學體育系劉麗雲教授

連絡方式:

000978@mail.fju.edu.tw電話02-2905-3270

輔仁大學全人教育中心hec@mail.fju.edu.tw

九、備註

(一)本課程已實行多年,過程非常艱辛,利用不同性質機構之安排;輔導人員亦為學習者重要因素,可使學習上較具深度化,且助於提升學習興趣與效能。

教師透過與社區互動之良好關係,得以每一次課程及服務之各項需求的配合上得到全力支持。

(二)每年實施服務實作時,調查服務機構之需求,調整服務內容與方式。

經費許可給予協助辦理保險事宜。

通識課程案例(5):

「服務學習」

一、課程基本資訊

課程名稱

服務學習

開課院/系所

通識中心

學分數/時數

2學分/2小時

修課人數

(班級規模)

約120人

二、課程目標

(一)建立學生以專業來關懷社會、協助弱勢的行為態度。

(二)培養學生面對問題、解決問題、專業應用的能力。

(三)為國家社會培養具備關懷情操之大專青年,以行動來實踐全人教育之目標。

三、課程內容

(一)服務學習基本概念與案例研討

(二)志願服務基礎課程(根據內政部「志願服務法」實施,完成課程者可申請國家頒發之志工手冊—志願服務紀錄冊)

(三)領導與創意(此部分與企業合作,由企業安排專業講師講授)

(四)服務學習方案企畫

(五)服務學習方案執行

(六)服務學習方案成果報告與反思

四、教學策略

(一)本課程除「課程說明」與「方案進度報告」部分以上課形式(在排定時段與教室內上課)進行外,其他部分則以營隊形式(時間另行協調,原則上會訂在某個週六與週日)進行。

(二)「方案成果報告」將以成果發表記者會方式進行

五、各階段工作及各週流程

準備

(一)聯絡合作單位,洽談服務內容與服務時間。

(二)準備授課大綱,教導同學如何服務。

(三)舉辦「志願服務研習營」講授服務學習內涵

第一週課程簡介

第二週服務學習內容講授

第三週舉辦「服務學習」研習營(兩天)

第四週分組並開始進行服務

第五週至十四週進行服務

第八週服務經驗交流

第十二週服務進度報告

第十五週服務學習講座

第十六至十八週分組上台進行報告

服務

同學進行服務

反省

學生服務後,回到課堂進行交流、分享與期末報告。

慶賀

舉辦進行頒獎與成果發表會

六、合作機構

心理師義診中心、瞽者協會、犬髖關節狗友會、北部地區脊髓損傷患者、台灣動物社會研究台灣原住民基層教師協會-數位服務、奧比斯基金會、伊甸社會福利基金會、張老師基金會、明基友達基金會、社團法人台灣風信子精神障礙者權益促進協會、桃園縣立脊髓損傷潛能發展中心、希伯崙基金會、中原國小、真善美啟能發展中心、勵馨基金會

七、評量方式

(一)出席率40%(課程部分必須全程研習,才能請領志願服務紀錄冊)

(二)方案執行40%

(三)方案成果報告20%

八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員

中原大學商學院資訊管理系吳肇銘副教授兼主任秘書

聯絡方式:

jimmy@mis.cycu.edu.tw電話:

03-2655428

九、備註

(一)本課程開設於通識課程,同學分組後,各組成員為不同系所,故具有不同專業,可令服務更多元化。

(二)同學選修此課程為自願,故服務熱忱頗高。

(三)同學修畢此課程,認為非常有意義,不僅可以服務別人,同時也成長自己。