高一地理下册期中测试试题7.docx

《高一地理下册期中测试试题7.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一地理下册期中测试试题7.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高一地理下册期中测试试题7

高一地理试卷下期期中考试

命题人:

一、单项选择题(在下列各小题的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

共60小题,每小题1分,共60分)。

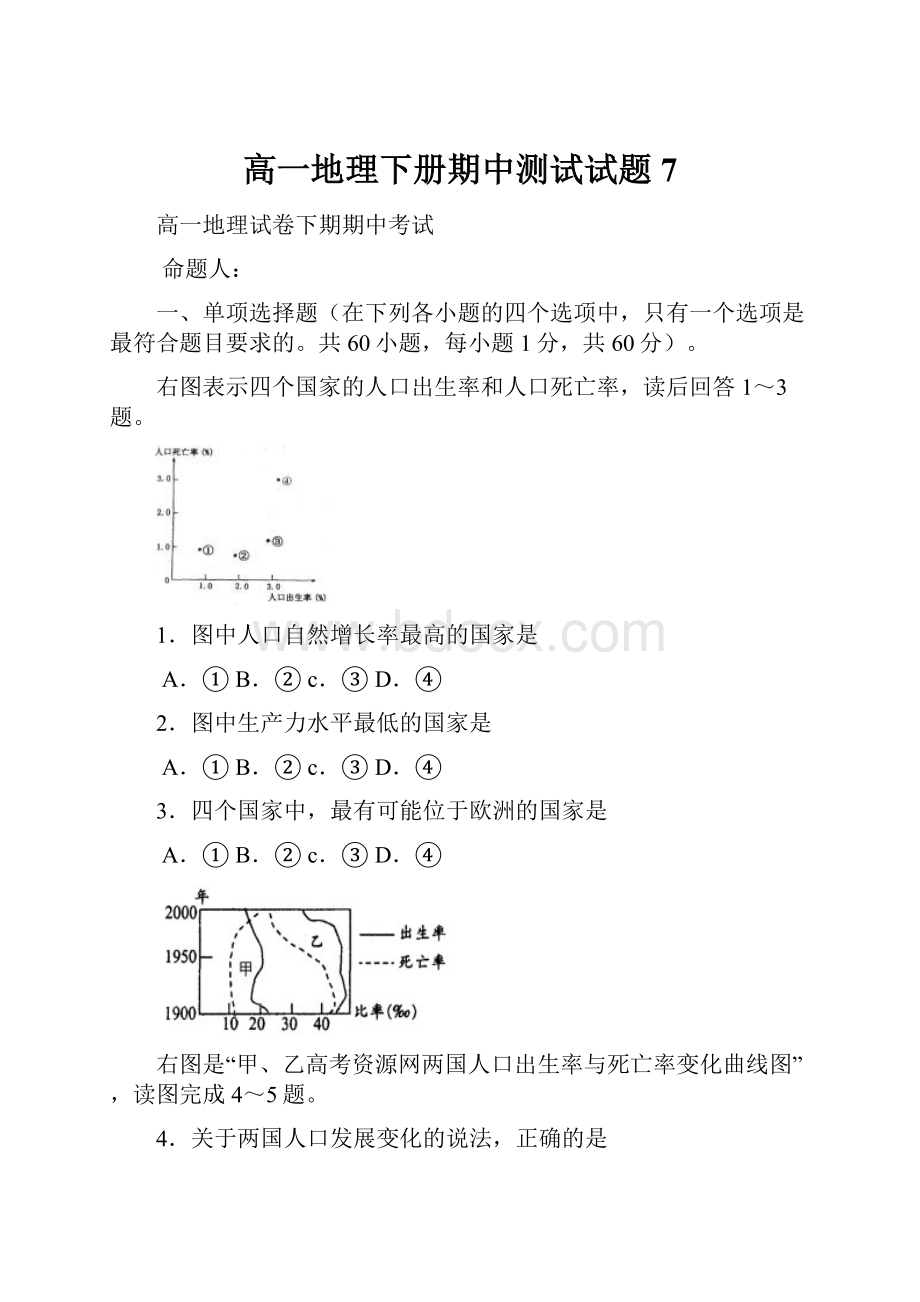

右图表示四个国家的人口出生率和人口死亡率,读后回答1~3题。

1.图中人口自然增长率最高的国家是

A.①B.②c.③D.④

2.图中生产力水平最低的国家是

A.①B.②c.③D.④

3.四个国家中,最有可能位于欧洲的国家是

A.①B.②c.③D.④

右图是“甲、乙高考资源网两国人口出生率与死亡率变化曲线图”,读图完成4~5题。

4.关于两国人口发展变化的说法,正确的是

A.20世纪中期以来,甲国人口增长速度超过乙国

B.近些年来,乙国老龄人口比例大于甲国

C.20世纪末,甲国人口增长已进入加速增长阶段

D.甲国代表了大多数发达国家人口的增长情况

5.以下不属于二战后,乙类国家人口快速增长原因的是

A.政治上的独立B.民族经济的发展

C.医疗卫生事业的进步D.丰富的自然资源

读我国人口年龄构成比重图(右图),判断6~7题

6.我国第五次人口普查,全国共有12.95亿人,图中“*”表示人口年龄构成状况,其中0~14岁人口的比重约是

A.93%B.23%C.13%D.60%

7.与10年前相比,我国人口中0~14岁人口比重下降了4.8%,65岁以上人口比重上升了1.39%,而总人口增加了1.3亿。

因此,新世纪人口问题的主要任务是

A.控制人口盲目流动 B.继续稳定低生育水平

C.遏制人口老龄化加速势头 D.适度提高少年儿童人口比重

右图为“人口增长阶段示意图”,完成8~10题。

8.人口迅速增长的阶段是

A.第一阶段B.第二阶段

C.第三阶段D.第四阶段

9.目前,大部分发展中国家的人口增长处于第三阶段,其特征是

A.人口出生率高,自然增长快B.人口增长缓慢,人口老龄化

C.青少年儿童比例小,劳动力不足D.人口年龄结构失衡,死亡率高

10.就全球而言,影响人口数量变化的主要原因是

A.人口的迁移B.人口的地域分布特点

C.人口的自然增长D.人口的机械增长

11.美国很多老年人由东北部的冷冻地带迁往西南的阳光地带主要是考虑

A.气候B.经济C.婚姻D.战争

12.当今世界人口迁移的规模之所以越来越大、范围越来越广,在很大程度上得益于

A.交通和通信的发展B.经济全球化C.宗教信仰趋同D.地域文化差异小

读“1949年以来我国国内人口迁移的主要流向示意图”回答13~14题

13.有关图中①②③的正确说法正确的是

A.规模大、数量多B.主要发生在20世纪80年代中期以来

C.主要是有计划,有组织地进行D.受市场经济的影响

14.有关我国80年代后期以来人口迁移的说法正确的是

A.四川为主要人口迁入区B.迁入地A是长江三角洲

C.主要目的为了开发边疆D.主要流向经济发达地区

15.右图为“木桶效应”图,如果组成木桶的各块桶板分别代表影响环境人口容量不同的资源种类,则木桶的“短板”决定

A.环境人口容量的多少B.环境合理人口容量的多少

C.环境最适宜人口容量的多少D.环境合理承载力的大小

16.我国最适宜人口数量为7亿左右,最多人口数量为16亿人,则16亿人口的含义是

A.人口合理容量B.环境人口容量

C.最适宜人口数量D.维持最高生活消费水平的人口数量

17.下表中反映人口合理容量的数据是

某岛国环境与人口信息

最多能供养的人口数量

45万

最适宜的人口数量

25万

2006年实际供养的人口数量

30万

预测2010年供养的人口数量

35万

A.25万B.30万C.35万D.45万

18.按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家和地区的最适宜的人口数,被称为

A.环境承载力B.环境人口容量

C.人口合理容量D.地球环境容量

19.地球环境人口容量一直是学者讨论的话题,下列关于环境人口容量的叙述正确的是

A.科技水平是制约环境人口容量的首要因素

B.世界人口总量已超过环境人口容量

C.我国的人口合理容量应控制在16亿左右

D.环境人口容量具有不确定性

右图表示人口数量变动状况(迁移差额率是指人口迁入率与迁出率之差,正值表示人口净迁入),据此完成20~21题。

20.图中丙点表示的人口变动状况正确的是

A.人口增加B.人口减少

C.变动较大 D.基本不变

21.图中人口增长最慢的是

A.甲B.乙

C.丙D.丁

读“台湾省人口金字塔图组”,完成22~23题。

22.预测到2031年台湾省面临的主要人口问题是

A.人口增长速度快B.人口老龄化程度高

C.就业压力太大D.人口平均寿命短

23.解决该地区人口问题的针对性措施是

A.人口大量外迁B.一对夫妇生一胎

C.建立健全社会养老保障制度D.实行提前退休

读下图为某城市地区工业、商业、住宅用地的付租能力随距城市中心距离变化示意图,回答24~26题:

24.图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三条曲线分别代表何种功能区的付租能力

A.工业、商业、住宅B.商业、住宅、工业、

C.住宅、工业、商业、D.工业、住宅、商业

25.图中可以形成商业区的有

A.①③⑤B.②④⑥C.①④⑥D.①②③

26.在③处Ⅰ种功能付租能力有所提高的原因最有可能是:

A.该处商品丰富B.该处居民购买力大

C.该处交通发达D.该处环境优美

右图为“某大城市功能区分布简图”,读图完成27~28题。

27.该城市空间结构模式属于

A.同心圆模式B.扇形模式

C.多核心模式D.条带状模式

28.若在该城建立一幢集零售、娱乐、餐饮、办公于一体的高层楼房,应布局在

A.aB.bC.cD.d

下图为某城市功能分区示意图,图中字母代表功能区,该城区有一条河流穿过。

据此回答29~30题。

29.若该城市各功能区布局合理,则最可能是工业区的是

A.aB.fC.bD.d

30.若a、c均为住宅区,下列叙述正确是

A.a环境优于cB.a更便于职工上下班

C.a人口密度大于cD.影响a、c分化的主要原因是政策因素

右图是我国东南沿海某城市的城市功能区分布示意图。

甲、乙、丙、丁是四种不同的功能区,若该城市是在合理规划的基础上形成的。

读图回答31~32题。

31.图中表示商业区的是

A.甲B.乙

C.丙D.丁

32.图中丙功能区分布在河流下游考虑的主要因素是

A.经济因素B.政治因素

C.社会因素D.环境因素

读某城市地租分布等值线示意图(右图),回答33~34题。

33.中心商务区用地适宜布局在图中的地点是

A.①B.②

C.③D.④

34.若要在①②③④四处中选一处建大型批发超市,最好选在

A.①B.②

C.③D.④

读“某城市规划简图”,该市常年盛行东北风。

据图完成35~36题。

35.该城市的a、b、c、d四个地块中适宜建设高级住宅区的是

A.aB.bC.cD.d

36.下列图中能够反映上图中沿“A→B”虚线地租水平变化特征的是

下表为“四聚落服务职能情况表”,表中“√”表示聚落具有的职务职能。

据此完成第37~38题

类型

甲聚落

乙聚落

丙聚落

丁聚落

零售

日用品

√

√

√

√

中级消费品

√

√

√

高档消费品

√

√

特殊定做商品

√

学校

小学

√

√

√

√

中学

√

√

√

地方性大学

√

√

重点大学

√

37.关于表中四个聚落的说法正确的是

A.丙聚落的服务范围比丁小B.乙聚落的数量多于甲

C.等级最高的聚落是乙D.四个聚落的服务范围只包括其聚落本身

38.通常划分城市等级的依据

A.城市人口规模B.城市用地规模

C.第二产业的比重D.城市人口占总人口的百分比

图中H1、H2、H3分别表示城市中不同地区的建筑物平均高度。

完成39~40题。

39.形成这种特点的主要原因是

A.城市中心区通风采光的需要

B.减轻城市热岛效应的需要

C.降低单位面积用地成本的需要

D.提高城市居民生活水平的需要

40.下列选项中,最能体现地域文化对城市影响的是

A.绿地面积B.建筑风格C.饮食习惯D.服装服饰

41.读下列“城市化进程示意图”,正确的是

①二战后,发展中国家的城市人口增长速度超过了发达国家;②发展中国家则大部分处于初期阶段;③初期阶段城市化水平较低、发展较慢;④加速阶段市区出现了劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题,出现了郊区城市化现象;⑤后期阶段城市化水平高,所有地区出现逆城市化现象。

A.①②③B.①②⑤C.①③④D.③④⑤

读我国东部沿海某地区人口增长图,回答42~44题

42.1992年至1993年,该城市的人口增长率是:

A.16.7%B.14.3%C.0.9%D.1.2%

43.1991年至1998年,该城市人口迅速增长的主要原因是

A.人口出生率高B.人口死亡率低

C.大量人口迁入D.原有人口基数小

44.该城市人口迅速增长,近期可能导致的主要问题是

A.人口老龄化突出B.城市经济缺乏活力

C.社会劳动力不足D.城市用地压力增大

下图为“四国城市人口比重变化示意图”。

读图完成45~46题。

45.本世纪以来,城市化水平最高、发展速度最快的分别是

A.甲、丁 B.乙、丁

C.乙、丙 D.甲、丙

46.最早出现逆城市化现象的是

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

读下图,回答47~49题。

47.下列说法正确的是

①T1~T4说明用地规模扩大,城市人口增多;②T1~T4反映了城市化过程;

③T1~T4的过程称为逆城市化过程;④T1~T4可以看出各城市界限越来越模糊

A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④

48.下列因素中属于城市化发展的拉力(吸引力)因素的是

①城市就业机会多;②农村人口增长快,对土地的压力大

③城市社会福利保障程度高,文化设施齐全;④农村收入低,社会服务短缺

A.①②B.②③C.①③D.②④

49.下图为四个规模相近的城市道路网,其中最利于客、货运输的是

50.城市化过程中可能出现交通拥堵问题,解决其有效措施是

A.鼓励购买私家车B.合理规划城市道路

C.取消红绿灯,缩短等待时间D.植树种草,加强绿化

下图是“我国某城市1990年和2008年的功能区分布简图”,读图完成51~52题。

51.图中直接表现出来的城市化的主要标志是

A.城市人口规模扩大B.城市用地规模扩大

C.城市人口在总人口中的比重上升D.形成城市带

52.从1990年到2008年该城市的工业部门大部分由城区迁移到郊区,主要原因不可能是A.城市用地紧张,地价上涨B.城市交通网的不断完善

C.为了缓解市区日益严重的环境污染D.郊区劳动力素质高

读我国改革开放30年来城市化水平变化图。

回答53~54题。

53.衡量一个国家或地区城市化水平的最主要标志是

A.城市用地规模

B.城市人口数量

C.城市经济水平

D.城市人口占总人口的比重

54.关于我国城市化发展的说法,正确的是

A.目前,我国城市化主要表现为乡村人口向城市移动

B.我国城市化起步早,水平高

C.各地普遍出现了郊区城市化和逆城市化现象

D.目前,我国城市化发展已进入成熟阶段,速度明显减慢

下图是“某城市建设前后水量平衡示意图”,读图回答55~56题。

55.城市建设导致了当地

A.地下水位上升B.地面径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加D.汛期洪峰流量加大

56.城市建设后地面径流发生变化的主要原因是

A.生活用水量增加B.植被覆盖率增加

C.降水下渗量减少D.城市热岛效应

读长江三角洲地区的城市发展图(图例中黑圆圈大小代表城市等级高低),回答57~60题。

57.关于图示过程对地理环境产生影响,正确的叙述是

A.城市为生物提供了栖息地,生物多样性增加

B.城市及其周围地区水资源质量下降

C.城市工业废渣有利于改善城市土地质量

D.出现“热岛”现象,不利于城市大气污染物的扩散

58.区域内的居民在选择同一等级的城市来寻找服务时,一般

A.选择距离最近的城市B.选择距离最远的城市

C.选择人口较多的城市D.选择服务较多的城市

59.有关图例中a、b、c、d四类城市等级体系和服务功能的叙述正确的是

A.a城市等级最高,数目最多,服务范围最大

B.b比d的城市等级高,服务种类多,服务范围大

C.c等级的城市之间距离比b等级的城市之间距离远

D.d等级城市等级最低,但服务种类最多

60.关于城市的职能与服务范围,叙述正确的是

A.相邻两个城市的服务范围在空间上界限明确

B.大城市所具备的职能小城市也具备

C.大城市不仅有小城市所具有的职能,而且也有小城市所没有的职能

D.城市级别越高,数目越多,服务范围越大

二、判断题:

(判断下列各题的正确与错误,正确填涂A,错误的填涂B,共10小题,每小题1分,共10分)

61.衡量人口的自然增长快慢的主要指标是人口出生率。

62.发达国家的总死亡率略低于发展中国家。

63.影响人口容量的首要因素是资源。

64.城市各功能区之间有明确界限;不可兼有其它类型的用地。

65.中心商务区不但是商业中心而且还是服务中心。

66.行政区是每个城市都拥有的基本功能区。

67.城市中心区一定是商业区。

68.就整个地区而言,不同等级城市的服务范围是层层嵌套的。

69.城市化有百害而无一利。

70.杭州形成山水城市是受我国古代“天人合一”哲学思想的影响。

三、综合题:

(3大题,共30分)

71、读材料,回答问题。

(10分)

材料一:

根据国家统计局2008年2月28日发布的“2007年国民经济和社会发展统计公报”,2007年末全国总人口为132129万人,比上年末增加681万人。

出生率为12.10‰,死亡率为6.93‰,自然增长率为5.17‰。

材料二:

下列甲、乙两图分别为世界人口出生率、死亡率、自然增长率比较图和人口增长模式图。

材料三:

2000年埃及和日本人口统计资料

国家

总人口(万)

人口出生率(%)

人口死亡率(%)

埃及

6398

2.50

0.65

日本

12687

0.94

0.82

(1)在各大洲中(除南极洲),出生率最高的是__▲__,自然增长率最低的是__▲_。

(2)根据材料一和乙图判断,我国人口增长已进入第__▲_阶段,导致我国人口增长模式顺利实现转变的原因是▲。

(3)我国存在的人口问题有▲、▲(不少于2点)。

(4)分析材料三,2000年埃及与日本相比,人口增长速度较_▲_,人口自然增长约_▲_万,两国的▲(出生率或死亡率)大致相当,导致两国人口自然增长率不同的根本原因是_▲__。

72、读下列“各类土地利用付租能力随距离递减示意图”,完成下列各题。

(10分)

(1)图①②③中表示商业支付地租能力的线段是▲。

(2)图中B区表示▲区,该功能区的形成原因▲。

(3)示意图表明▲直接影响地租的高低,,该因素对▲区的影响最大(填字母),此外还有▲因素影响地租高低。

(4)C区的一般分布在①▲;②▲。

(5)影响城市内部空间结构的因素除经济因素以外,还有▲、▲(不少于2点)。

73.城市是社会经济发展最活跃的地区,读图回答:

(10分)

(1)甲图中1950年至2000年,该地区城市发展变化的特征直接表现为▲、▲。

一般说来,城市化水平不断提高的最重要标志是▲。

(2)与F城相比,E城的城市规模从小到大说明▲对城市发展具有明显的推动作用。

(3)乙图中的①②两线中,最有可能反映G城人口变化特点的是▲线,20世纪80年代以来,G城的人口变化特点是▲,其原因是主要是社会经济问题突出,表现在▲、▲(不少于2点)。

(4)城市发展同时也促进了社会经济的和谐发展,主要表现在_▲_(多项选择)

A.满足人们更多的物质生活和精神生活需求B.促进产业结构的良性变化

C.吸纳农村剩余劳动力,扩大城乡差别D.促进区域经济发展

江苏省如东高级中学2009~2010学年度第二学期期中考试2010.4

高一地理答题纸

71、每格1分,共10分

(1)____,___。

(2)___,。

(3)、。

(4),万,,。

72、每格1分,共10分

(1)。

(2)区,

。

(3),区,。

(4)①;②。

(5)、。

73、每格1分,共10分

(1)、。

。

(2)。

(3)线,,、。

(4)。

下期期中考试高一地理参考答案

一、选择题:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

A

D

D

B

B

B

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

A

C

D

A

C

A

C

D

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

B

C

B

A

C

B

A

D

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

D

A

B

D

B

C

A

C

B

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

C

A

C

D

D

A

B

C

C

B

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

B

C

D

A

D

C

B

A

B

C

二、判断题:

61.B62.B63.A64.B65.A66.B67.B68.A69.B70.A

三、综合题:

71、每空1分,共10分

(1)非洲;欧洲。

(2)四;实行计划生育,成绩显著。

(3)人口基数大;人口素质偏低;老龄化加重;人口结构不合理等(答对1分,不超过2分)

(4)快;118.36;死亡率;生产力发展水平不同。

72、每格1分,共10分

(1)①。

(2)住宅区;该区靠近市中心,既有利于人们上下班,又方便购物,住宅付租最高。

(3)距离市中心的远近;A;交通的便捷程度(交通通达度)。

(4)城市外缘;交通干线两侧。

(5)社会因素(收入、知名度、宗教信仰);历史因素;行政因素;自然地理因素等(答对1分,不超过2分)

73、

(1)~(3)每格1分,(4)题2分,共10分

(1)城市数量增加;城市用地规模扩大;城市人口占总人口的比重不断增加。

(2)交通运输(或公路)。

(3)①;人口数量不断下降,城市环境质量下降、交通拥挤,居住条件差、就业困难,失业人口增多、社会秩序混乱等(答对1分,不超过2分)

(4)ABD(2分)