现场流行病调查_精品文档.doc

《现场流行病调查_精品文档.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现场流行病调查_精品文档.doc(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

突发公共卫生事件的现场流行病学调查步骤

突发公共卫生事件现场复杂多样,流行病学调查人员应根据现场的具体情况,遵循本文所述的现场流行病学调查步骤,才能够收集到较为完整的信息,进行有针对性的调查,提出特异的控制措施。

但并不是在每一次现场调查中这些步骤都必须具备,而且开展现场调查的实际步骤也可以不完全按照文中所提及的顺序进行,这些步骤可以同时进行,也可以根据现场实际情况进行适当调整。

1.准备工作

准备工作包括在突发公共卫生事件发生之前和突发公共卫生事件发生时所进行的工作。

在事件发生之前,应准备各类突发公共卫生事件的应急调查预案(?

),在突发公共卫生事件发生时,应成立现场调查组赴现场调查。

现场调查组应由相应的专业人员组成,一般应该包括流行病学、实验室和临床医学等专业人员,必要时还应增加其他卫生专业和管理人员(?

)。

现场调查组应有负责人,组织协调整个调查组在现场的调查工作,调查组成员应明确各自的职责。

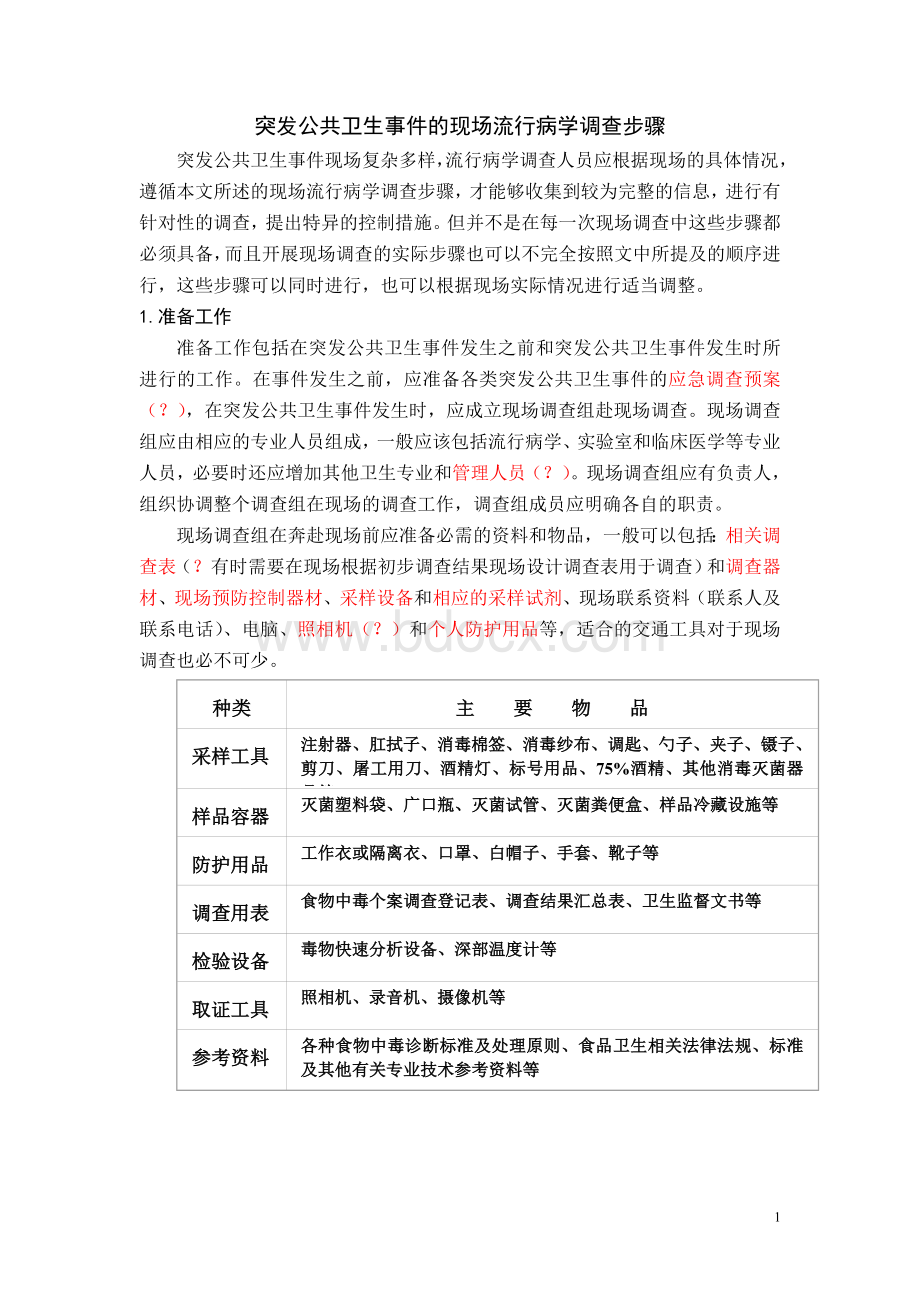

现场调查组在奔赴现场前应准备必需的资料和物品,一般可以包括:

相关调查表(?

有时需要在现场根据初步调查结果现场设计调查表用于调查)和调查器材、现场预防控制器材、采样设备和相应的采样试剂、现场联系资料(联系人及联系电话)、电脑、照相机(?

)和个人防护用品等,适合的交通工具对于现场调查也必不可少。

种类

主要物品

采样工具

注射器、肛拭子、消毒棉签、消毒纱布、调匙、勺子、夹子、镊子、剪刀、屠工用刀、酒精灯、标号用品、75%酒精、其他消毒灭菌器具等

样品容器

灭菌塑料袋、广口瓶、灭菌试管、灭菌粪便盒、样品冷藏设施等

防护用品

工作衣或隔离衣、口罩、白帽子、手套、靴子等

调查用表

食物中毒个案调查登记表、调查结果汇总表、卫生监督文书等

检验设备

毒物快速分析设备、深部温度计等

取证工具

照相机、录音机、摄像机等

参考资料

各种食物中毒诊断标准及处理原则、食品卫生相关法律法规、标准及其他有关专业技术参考资料等

中毒人数(情况)

报告时限

报告部门

超过30人

6小时内

同级人民政府、上级人民政府卫生行政部门

超过100人或死亡一人以上

6小时内

卫生部、同级人民政府、上级人民政府卫生行政部门

发生在学校、地区性、全国性重要活动期间

6小时内

卫生部、同级人民政府、上级人民政府卫生行政部门

《突发公共卫生事件应急条例》要求:

发生或者可能发生重大食物中毒事件的省、自治区、直辖市人民政府应当在接到报告1小时内,向国务院卫生行政主管部门报告。

样品种类

采样数量

采样方法

粪便

2ml(g)

置样品容器内

呕吐物

50~200g

置样品容器内

血液

不少于3ml

静脉无菌采样

尿液

30~50ml

取清洁中段尿

固体食品

200~500g

切取一部分置样品容器内

液体食品

200~500ml

摇匀后置样品容器内

其他样品

根据检验需要

视情况采集可能含有毒物的样品

采样方法:

样品应按照无菌采样方法采集。

备检样品应置冰箱内保存(温度通常控制在4℃左右);采样时应注明样品名称、来源、建议检验项目等

采样人数:

对一起发病规模较大的食物中毒事件一般至少应采集10~20名具有典型临床症状的病人的检验样品,同时应采集部分具有相同进食史但未发病者的同类样品作为对照

2.核实诊断

调查组到现场后,通常先到收治患者的医疗机构了解情况,收集病人的基本情况,如年龄、性别、地址、职业以及发病日期,对流行做出简单描述。

同时,收集病人的症状、体征和实验室资料。

在调查时,如果疾病是经水或食物传播的,则要询问接触的频率、时间及性质。

如果疾病自然史是未知的或不能做出适当的定义,则应询问有关疾病传播以及危险因子等问题。

根据病例的临床表现、实验室检查、与流行病学资料相互结合进行综合分析做出判断。

核实诊断可以通过检查病例、查阅病史及核实实验室检验结果进行。

核实诊断应包括相应信息的收集,尤其是疾病的特征,从而为明确流行自然史提供线索。

若为不明原因疾病流行,可以把有关病例的资料,按照表1进行整理,以便从中发现线索。

表1 某病特征表(共有患者 例,起止时间为 年 月 日至 年 月 日)

特征

有此特征

无此特征

特征不明

死亡%

住院%

体温≥38℃%

体温℃

均数或中位数

范围

A症状或体征%

B症状或体征%

C症状或体征%

Z症状或体征%

A发现%

B%≥某值

均数或中位数

范围

抗某抗原IgM阳性%

病原分离阳性[标本来源]

A病原%

B病原%

3.确定突发公共卫生事件的发生

要确定某事件是否已构成突发公共卫生事件,可根据卫生部或当地卫生行政部门的相关规定来进行;也可与已有的疾病监测系统进行比较来确定,当病列数显著超过历史水平时,可做出初步判断。

但应分析引起病例数量增多的可能原因:

如报告制度是否改变、监测系统是否调整、诊断方法和标准是否改变等。

对接诊病例的临床医生进行访谈调查是非常必要的,在调查中不仅应询问诊断结果,更应询问病例的症状和体征,这能为获得疾病发生的线索,确定流行的存在提供有力的证据。

4.建立病例定义

现场调查中的病例定义应包括二个方面的信息:

即描述流行病学的信息和患者临床表现的信息,前者包括病例的三间分布(时间、人群、地区分布)的信息,后者包括患者的症状、体征、实验室检查(特异性检查和/或非特异性检查)。

定义病例时最好运用简单、容易应用和客观的方法。

例如,发热、肺炎的X光诊断、血常规白细胞计数,血便或皮疹等。

在定义病例时,有或没有实验室检查结果均可接受。

现场调查早期建议使用较敏感的病例定义,以便发现尽可能多的病例;调查中期建议使用较特异的病例定义,以便进行病因的研究;调查后期或调查结束后,应建立监测用的病例定义,以便进行进一步监测,评估突发事件控制措施的效果。

在很多情况下,建立一种不确定的、分层次的病例定义是很有好处的,如:

确诊病例-可能病例(临床诊断病例)-疑似病例。

在无实验室检测方法或实验室检测方法很难、很贵或有一些病例已被实验室确诊的情况下,这种分层次的病例定义非常有用。

这种分层次的病例定义有以下好处:

①对不明原因疾病来说,可以避免武断的病例定义;②分析数据时可使用既敏感又特异的病例定义;③给不明原因疾病确定更加精确的临床表现;④可用于评价轻型病例和重型病例的危险因素。

以下以某学校麻疹暴发为例说明这种分层次的病例定义。

①确诊病例(confirmedcase):

2000年5月1-30日住在某学校的发烧并有皮疹,并且血清麻疹IgM抗体阳性的学龄儿童;②可能病例(probablecase):

2000年5月1-30日住在某学校的发烧并有皮疹的学龄儿童;③疑似病例(possible/suspectcase):

2000年5月1-30日住某学校县的发烧的学龄儿童。

下面几点可以帮助你在疾病定义时决定疾病诊断的敏感度和特异度:

①临床症状明显和不明显的比例是多少;②是否有些很重要且很明显的或临床上能提示某病的症状或体征存在;③哪种微生物学或化学分离、鉴定和血清学方法最简单、实用并可靠;④是否接触过病人或高危人群;初次调查后到以后的随访、检查或血清学检查是否能再次找到病人;⑤如果某病需长时间的随访,除目前调查组人员外,其他人员诊断病例是否简便易行;⑥在初次调查中是否所有的病人必须做出明确诊断,或者只针对住院或就诊的病人进行调查。

无沦你使用哪种标准,对所有被调查对象必须运用同一种病例诊断标准并保证没有偏倚。

5.搜索病例

发现病例可以通过系统的方法搜索,如加强已有的被动监测系统,或者建立主动监测系统,提高发现病例的能力。

根据疾病本身特点和发生地区情况,查找病例的方法也应该相应地有所变化。

大多数暴发或流行均有一些可辨认的高危人群,所以,这些疾病的发现就相对容易。

对于那些没有被报告的病例,可以利用多种信息渠道,如通过与特定医师、医院、实验室、学校、工厂直接接触或者应用一些宣传媒体发现。

有时为发现病例还需要做一些细致的工作,例如医师询问调查、电话调查、入户调查、病原体分离和培养、血清学调查等。

在开展主动监测搜索病例时,通常可以先用搜索一览表把有关病例进行登记,再根据病例定义进行分类。

搜索一览表的项目包括:

姓名、姓别、年龄、住址、电话、病例定义中所需的项目、备注等,如表2。

表2 某病病例搜索表

姓名

姓别

年龄

职业

住址

电话

体温

出疹

备注

6.描述性分析

流行病学工作者面临的最基本和最重要的任务之一是描述资料,这项工作又称为描述流行病学,其目的是阐明哪些疾病正在流行,在何时、何地、何种人群中流行。

后三个方面就是流行病学中通常所说的时间、地点和人群分布(三间分布)。

从这三个方面对现场调查资料进行描述,可以达到以下目的:

首先,它为探索卫生事件提供了系统的方法,并确保阐明卫生事件及其基本因素;其次,这一方法用通俗易懂的基本术语提供了有关卫生事件的详细特征;最后,它可以明确卫生事件所危害的人群,并提出有关病因、传播方式及对卫生事件其它方面可供检验的假设。

6.1时间分布

在对流行病学资料进行分析时,必须始终考虑到时间要素。

暴发或流行的估计要求将特定时间的病例数与同期的预期病例数比较。

因此考虑时间的时候,需要明确提出有关的时段或时期,弄清暴露和卫生事件之间的时间关系,做好时间资料的来源及资料的处理。

在进行时间分布的分析时,通常先要列出时间分布的表格,算出各时间单位(小时、天)的发病数,再画出流行曲线(图1)。

流行曲线可用于描述暴发可能的传播途径、流行的大致时间,比简单的病例线图要清楚得多。

通常从一个简单的疾病发病时间图表中可得到大量的信息。

如果疾病的潜伏期是已知的,就能相对准确地区别点源暴露、人传播人或是两者混合传播。

另外,如果流行在继续,你还可以预测可能发生多少病例。

(?

)

点源传播

人-人传播

连续源传播

间隔源传播

图1常见的流行病学曲线类型

6.2地点分布

描述流行病学的第二个要素是地区,地区特性可提示卫生事件的地区范围,并有助于建立有关暴露地点的假设。

在暴发或流行现场调查中,地区资料包括居住地(例如通过人口调查追踪)、工作地点、学校、娱乐场所、旅行地点或其他有关资料。

同时还需要收集一些更深入描述在这些地区活动的特殊资料,例如在建筑物内部或办公室活动的详细情况,并需了解有关人员在这些地方停留的时间。

有时疾病发生在社区中一个独特的地方,如果能观察到这点,对病原体和暴露特性则可获得大量的线索和证据。

供水系统、牛奶供应、垃圾处理排出口、风向、建筑物间的气流以及传播媒介的生态习惯在传播微生物或病原体和确定疾病

的危险人群中扮演着重要角色。

如果把病例按地理特征描绘成图,则可能说明其潜在暴露因素的来源和途径,另外,它可以帮助鉴定传播媒介或途径。

6.3人群分布

按人群特征进行流行病学分析的目的,在于全面描述病例特征,并发现病例与普通人群的不同。

这将有助于提出与危险因素有关的宿主特征,其他潜在危险因素以及传染源、传播方式和传播速度的假设。

分析患者的特征,如年龄、性别、种族、职业或其他任何有用的描述病例特有的特征。

如果发现一个特别的特征,通常会对查找危险人群提供一个线索,甚至找出一个特异的暴露因素。

有些疾病首先侵犯一定的年龄组或种族;有时患某种疾病的人与职业明显相关。

想收集所有与人群有关的潜在危险因素和暴露因素是不可能的。

不过,对疾病宿主、传播途径、高危人群认识越多