第5章生态系统及其稳定性章末检测.docx

《第5章生态系统及其稳定性章末检测.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第5章生态系统及其稳定性章末检测.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第5章生态系统及其稳定性章末检测

第五章 章末检测

(时间:

60分钟满分:

100分)

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共30题,每题2分,共60分)

1.森林枯枝落叶层中可发现多种生物,其中属于初级消费者的是( )

A.白蚁 B.蚯蚓

C.蜘蛛D.蛇

答案:

A

解析:

在食物链中,初级消费者是植食性动物。

在此题的选项中,蚯蚓是分解者,蛇和蜘蛛是肉食性动物,是次级消费者,白蚁是植食性动物,是初级消费者。

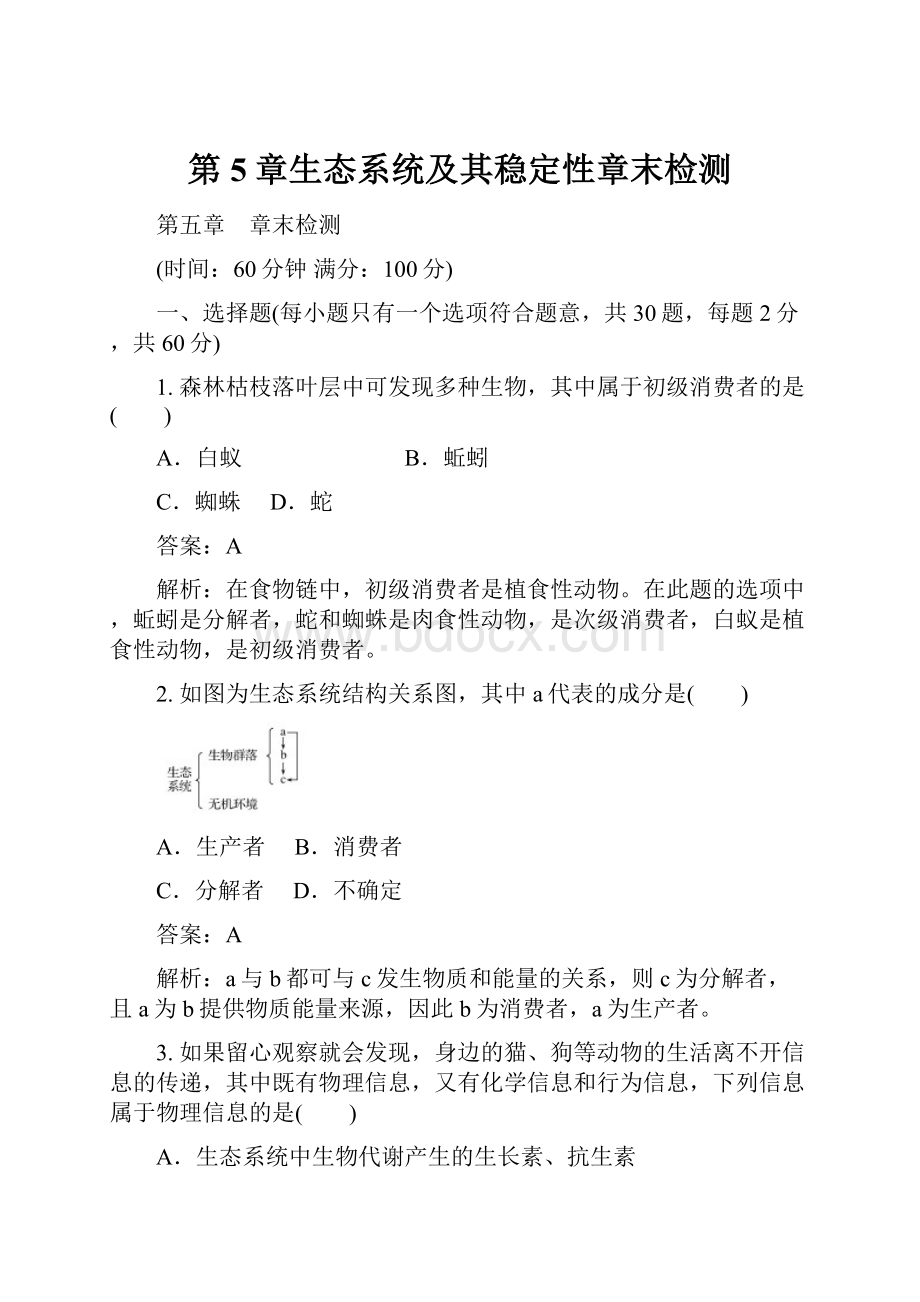

2.如图为生态系统结构关系图,其中a代表的成分是( )

A.生产者B.消费者

C.分解者D.不确定

答案:

A

解析:

a与b都可与c发生物质和能量的关系,则c为分解者,且a为b提供物质能量来源,因此b为消费者,a为生产者。

3.如果留心观察就会发现,身边的猫、狗等动物的生活离不开信息的传递,其中既有物理信息,又有化学信息和行为信息,下列信息属于物理信息的是( )

A.生态系统中生物代谢产生的生长素、抗生素

B.蜜蜂发现蜜源时,就会通过“舞蹈动作”“告诉”同伴去采蜜

C.花朵鲜艳的色彩

D.松鼠数量的消长依从于云杉种子的丰歉情况

答案:

C

解析:

生态系统中生物代谢产生的物质,如酶、维生素、生长素、抗生素、性引诱剂甚至粪便等均属于传递信息的化学物质。

蜜蜂跳舞告诉同伴采蜜是行为信息。

鸟的鸣叫声、萤火虫的闪光和花朵鲜艳的色彩等都是以物理过程为传递形式的信息,为物理信息。

松鼠和云杉之间是捕食关系,两者的变化属于营养信息。

4.湿地生态系统中的绿藻和蚯蚓分别属于( )

A.生产者和初级消费者

B.生产者和分解者

C.生产者和次级消费者

D.初级消费者和次级消费者

答案:

B

解析:

绿藻能进行光合作用将CO2和H2O合成有机物并储存能量,是生产者,蚯蚓是营腐生生活的动物,属分解者。

5.下图为生态系统信息传递模式图,相关叙述不正确的是( )

A.信息传递是双向的,能量流动和物质循环也是双向的

B.生态系统的功能主要是能量流动和物质循环,还有信息传递

C.物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态

D.生态系统各成分间都有各种形式的信息传递

答案:

A

解析:

能量流动特点是单向流动、逐级递减,而物质循环是反复利用循环流动的。

6.如图是一个陆地生态系统食物网的结构模式图。

下列各项叙述中,不正确的是( )

A.此生态系统中的生产者不止一个

B.辛从食物链甲→丙→乙→丁→辛获得的能量最少

C.若丙种群数量下降10%,辛种群不会发生明显变化

D.既存在竞争关系又有捕食关系的只有丁和辛

答案:

D

解析:

此生态系统中,甲、戊是属于生产者;甲→丙→乙→丁→辛是该生态系统中最长的一条食物链,辛从此食物链中获得的能量最少;丙种群数量下降10%,通过其他种群的调节,辛种群不会发生明显变化;该生态系统中丁和辛、乙和丙既存在竞争关系又有捕食关系。

7.下列对各类生态系统动植物特征的描述,正确的是( )

A.森林生态系统动植物种类繁多,但其调节能力差

B.草原上生活着多种动物,其中主要是两栖类动物

C.天然草原生态系统的能量可循环流动

D.任何自然生态系统中,分解者都是必不可少的

答案:

D

解析:

森林生态系统动植物种类繁多,自动调节能力很强。

草原生态系统中两栖类动物较少。

生态系统中的物质可以循环,能量只能流动不可以循环。

任何自然生态系统中,分解者都是必不可少的成分。

8.表示一个生态系统的食物关系时,往往得到网状的复杂结构,这是由于( )

A.生产者的数量最多

B.消费者往往以多种食物为食

C.生态系统的物质流失

D.能量在营养级中逐级递减

答案:

B

解析:

在生态系统营养结构中,以食物为纽带组成食物链,而不同生物又可以同一种生物为食,一种生物又可成为其他多种生物的食物,因此食物链相互交叉,形成食物网。

9.一组学生将叶捣碎成汁混入一些池泥并放在黑暗中保存。

在10d中他们每天取些样品以确定叶汁中微生物的数量变化,结果如图所示,下面哪一个结论是错误的( )

A.生物Ⅰ可能是生产者

B.生物Ⅱ可能以生物Ⅰ为食

C.生物Ⅱ紧随生物Ⅰ的出现而出现

D.生物Ⅳ可能是捕食者

答案:

A

解析:

根据题干叙述,叶汁捣碎后混入池泥并在黑暗中保存,图中表示的是以叶汁为食的微生物的数量变化。

即Ⅰ是以叶汁为食的初级消费者,Ⅱ为次级消费者,Ⅲ为三级消费者,Ⅳ可能为捕食者。

10.一个完整的生态系统的结构包括( )

A.生态系统的成分、食物链和食物网

B.生产者、消费者、分解者

C.物质循环、能量流动

D.生产者、消费者、分解者和无机环境

答案:

A

解析:

生态系统的结构包括生态系统的组成成分与营养结构;前者为非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者,后者指食物链与食物网。

11.据图判断,下列叙述不符合生态学原理的是( )

A.物质经过多级利用,实现了良性循环

B.每一级生产环节都获得产品,提高了生态经济效益

C.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用效率降低

D.由于各级产物都可以利用,减少了废物和污染

答案:

C

解析:

食物链延长,各环节都获得新产品,系统总能量利用率不会降低。

12.在“棉花→棉蚜→食蚜蝇→瓢虫→麻雀→鹰”这条食物链中,如果一只食蚜蝇要有5m2的生活范围才可满足是它对能量的需求,则一只鹰的生活范围至少为( )

A.5×103m2B.5×104m2

C.53m2D.54m2

答案:

D

解析:

按能量传递效率最大为20%计算,鹰活动范围最大,食蚜蝇处第三营养级而鹰位于第六营养级,则其范围至少为5m2÷20%÷20%÷20%=54m2。

13.下图是地球上各种水体相互转化的示意图。

请从生态学的角度,指出该图所能体现的生态系统的功能是( )

A.物质循环B.物质更新

C.能量流动D.信息传递

答案:

A

解析:

从题干“地球上各种水体相互转化的示意图”可以判断该图表示的是生物圈中的水循环,因而体现了生态系统的物质循环的功能。

14.下图是对某生态系统的能量流动分析调查后的结果,甲~戊表示生态系统中的生物成分(戊是分解者)。

GP表示总同化量,NP表示净积累量,R表示呼吸消耗量。

箭头表示能量流动方向。

据图分析下列正确的是[数值单位:

105J/(m2·a)]( )

A.该生态系统的营养结构可表示为甲→戊→乙→丙→丁

B.能量从初级消费者到次级消费者的传递效率大约是16%

C.生产者同化的总能量中约7.3×107J/(m2·a)未被消费者同化

D.流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,即图中所有GP之和

答案:

C

解析:

该生态系统的营养结构应该为甲→乙→丙→丁,不包括分解者戊;能量从初级消费者到次级消费者的传递效率大约是:

15.91÷141.1×100%=11.3%;流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能,即871.27,并不是所有GP之和;生产者同化的总能量中未被消费者同化的为:

871.27×105-141.1×105=7.3×107J(m2·a)。

15.(2010·开封市五校联考)新华社南宁12月17日专电“外来物种雀鳝再现广西,或带来生态灾难”。

雀鳝原产于北美洲,是一种非常凶猛的淡水鱼,适应能力极强,这种鱼攻击所有鱼类,在它生存的地方很少有其他鱼类存在。

这种鱼可能是民间以观赏鱼类引入我国的。

下列有关叙述中正确的一项是( )

A.可以从北美引进其天敌美洲鳄以防止其过度繁殖而导致的生态灾难

B.由于在当地没有天敌,其在短时间内可能会出现“J”型增长,但由于空间和食物的限制其最终将呈现“S”型增长

C.由于其位于营养级的顶端,所以其体内的有毒物质含量也高于其他鱼类,这种现象在生态学上称为富营养化现象

D.若雀鳝专以柳江中某种小型的肉食鱼类为食,则雀鳝体重增加1kg,至少消耗水中浮游植物的质量为1000kg

答案:

B

解析:

用外来物种的天敌消灭外来物种的做法是不可取的,这样可能会破坏生态系统的多样性,造成新一轮的生态灾难;C项所描述的这种现象应该称为生物富集现象;按最高能量传递效率来算,至少应该消耗的浮游植物的量应为:

1×5×5×5=125kg。

16.下列对生态系统能量流动的解释,正确的是( )

①起始于生产者固定的太阳能 ②以食物链(网)为传递渠道 ③单向流动和逐级递减 ④能量流动是随着物质循环而循环的 ⑤最终以热能形式散失

A.①②④⑤B.①②③⑤

C.②③④D.③④⑤

答案:

B

解析:

生态系统的能量流动是单向的,不循环。

17.下图是某生态系统的食物网示意图,甲~庚代表不同的生物,箭头表示能量流动的方向和食物联系。

下列叙述正确的是( )

A.此食物网中有六条食物链,丁占有四个不同的营养级

B.戊接受的太阳能是流经此生态系统的总能量

C.丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和

D.向此生态系统大量引入外来物种,可增强该系统的稳定性

答案:

C

解析:

此食物网共有六条食物链,而丁占有了2、3、4共三个不同的营养级。

流经此生态系统的总能量即输入总量,输入总量是生产者固定的太阳能总量,生态系统能量流动的特点是单向流动,逐级递减。

大量外来物种会破坏生态系统原有结构和功能,从而导致其稳定性降低。

18.分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是( )

A.能量①②③④的总和一定小于生产者所固定的太阳能总量

B.生物圈的物质是自给自足的;能量是需要不断补充的

C.D中包含的生物可能处于食物链的最高营养级

D.碳以CO2形式进入生物群落又以CO2的形式离开生物群落返回无机环境

答案:

C

解析:

图中A为生产者,B、C是消费者,D是分解者。

生产者固定的能量可分为四个部分:

呼吸消耗、流向初级消费者、被分解者利用、生产者中未被利用的能量,图中①②③④的总和仅为生产者呼吸消耗、流向初级消费者和被分解者利用的三部分能量,因此,小于生产者固定的能量,D为分解者,不是食物链的组成成分。

19.下图所示为生态系统中食物链所反映出的能量移动情况,图中箭头符号为能量的移动方向,单位为kcal/m2·年。

下列说法正确的是( )

①在入射的太阳能中,生产者只利用了其中的1%左右 ②分解者可利用来自各营养级转移到A中的所有能量 ③消费者营养级别越高,可利用的总能量越多 ④当人们把生产者当做食物时,可比利用其他营养级获得更多的能量

A.①②B.①④

C.②④D.③④

答案:

B

解析:

入射的太阳能中,生产者利用的能量为

×100%≈1%,故①正确;转移到A中的所有能量中,各营养级生物呼吸消耗的部分不能再被分解者利用,另外也可能有部分形成化石燃料等而未被分解者利用,故②错误;能量流动是逐级递减的,消费者营养级别越高,可利用的总能量越少,故③也错误;当人们把生产者当做食物时,食物链缩短,能量散失减少,可比其他途径获得更多的能量,故④正确。

20.下表是一个相对封闭的生态系统中五个种群(存在着营养关系)的能量调查:

种群

甲

乙

丙

丁

戊

能量(107kJ·m-2)

2.50

13.30

9.80

0.28

220.00

图①~④是根据该表数据作出的一些分析,其中不能与表中数据相符合的是( )

A.①③B.②④

C.②③D.①④

答案:

A

解析:

由表中能量含量关系,可确定这是典型的捕食链,可表示为:

戊乙丙甲丁,因此①③错误。

21.下列关于生态系统中分解者的叙述,正确的是( )

A.新陈代谢属于异养、需氧型

B.包括细菌、真菌和病毒

C.营腐生生活的细菌、真菌等生物

D.是食物链中最高的一个营养级

答案:

C

解析:

分解者有需氧型也有厌氧型的,但都是异养的;食物链只研究生产者和消费者的捕食关系,一般不计入分解者;病毒都是寄生的,分解者指的是营腐生生活的细菌、真菌等生物。

22.某地的一种金龟子专以大象的粪便为食,大象是初级消费者,假设第一营养级的能量为2.5×108kJ,则以下说法正确的是( )

①金龟子处于第三营养级 ②金龟子属于分解者 ③流向金龟子的能量至少为2.5×106kJ ④金龟子从第二营养级获得的能量为零

A.①③B.②④

C.只有②D.只有①

答案:

B

解析:

金龟子以动物粪便为能量来源,是分解者,不占有食物链的任何营养级,不能从第二营养级(大象)获得能量,其能量是第一营养级中未被大象同化的能量。

23.生态系统的能量流动是指( )

A.太阳能被绿色植物固定的过程

B.系统内生物体能量代谢的过程

C.系统内伴随着物质循环的能量转移过程

D.能量从生物体进入环境的过程

答案:

C

解析:

生态系统的能量流动是从生产者所固定的太阳能开始的,能量沿着食物链的各个营养级由一种生物转移到另一种生物体内。

由于能量存在于有机物中,所以能量的流动过程是伴随着物质的循环而进行的。

24.某生态系统的四种生物构成一条食物链M→N→P→Q,在一段时间内测得这四种生物所含的有机物总量分别为a、b、c、d。

下列叙述中,正确的是( )

A.M通过光合作用固定的太阳能(以有机物总量表示)为a

B.P的每一个体所含的有机物质量一定比Q的每一个体所含的有机物的质量大

C.若b≤0.2a,则此生态系统的稳定性就会遭到破坏

D.若P种群数量增加,则在一段时间内,M、Q种群数量均增加

答案:

D

解析:

a所含的有机物总量等于M通过光合作用固定的太阳能(以有机物总量表示)减去其呼吸消耗的有机物;Q是处于最高营养级,是大型消费者,Q个体的体型比P大,有机物质量也多;若b>0.2a,意味着M(生产者)被N过量捕食,生产者减少,动摇了整个生态系统的根基,因此,生态系统的稳定性就会遭到破坏;若P种群数量增加,其天敌Q种群数量随着增加,被捕食者N减少;N减少,则M增加。

必须明白的是,这只是暂时的。

25.将一只雌蚕蛾用玻璃皿盖住,玻璃皿外放一只雄蚕蛾,观察发现雄蚕蛾没有任何反应;打开玻璃皿,雄蚕蛾立即出现性兴奋,这个实验不能证明的是( )

A.性外激素是由雌蚕蛾分泌的

B.性外激素是一类挥发性的化学物质

C.雌蚕蛾未交过尾

D.雄蚕蛾通过触角感受性外激素刺激

答案:

D

解析:

玻璃皿打开,雄蚕蛾出现性兴奋,说明性外激素是由雌蚕蛾分泌的。

玻璃器皿扣住雌蚕蛾,雄蚕蛾没有反应,打开玻璃器皿雄蚕蛾出现性兴奋,说明性外激素是一种挥发性的化学物质,因为交尾后的雌蚕蛾不再分泌性外激素,所以这只雌蚕蛾未交过尾。

若把雄蚕蛾的触角去掉,雄蚕蛾就不出现性兴奋,就可以证明雄蚕蛾是通过触角感受性外激素的,但本实验没有对照实验,不能证明D项所述。

26.下图表示某一生态系统中四种生物所含有机物的总量。

假设这四种生物只构成一条食物链。

请问在一段时间内,如果甲的种群数量增加,其可能引起的后果是( )

A.乙和丁的种群数量都增加

B.乙和丁的种群数量都减少

C.乙和丙的种群数量都增加

D.乙和丙的种群数量都减少

答案:

C

解析:

由图可知其食物链结构为丙→丁→甲→乙,因此,甲增加可引起乙增加,丁减少,丙增加即C。

27.农场中种植着粮食作物、果树,饲养着家禽、家畜等。

下列选项中不属于运用生态系统信息传递原理来提高农畜产品产量的措施的是( )

A.适时灌溉与定时饲喂

B.施放过量的性引诱剂,干扰害虫的正常交尾

C.延长家禽的光照时间,提高产蛋率

D.人工控制作物光周期,达到早熟、高产的目的

答案:

A

解析:

施放过量的性引诱剂,干扰害虫的正常交尾是利用了化学信息;延长家禽的光照时间,提高产蛋率及人工控制作物光周期,达到早熟、高产的目的都是利用了物理信息。

而适时灌溉与定时饲喂是人类直接进行的调节。

28.我国三峡工程所提供的清洁、廉价、强劲、可再生的电能相当于每年燃烧3000万吨原煤的火力发电厂生产的电能。

因此三峡工程有助于控制很多环境问题,下列各项不包括在内的是( )

A.温室效应B.氮的氯化物排放

C.白色污染D.CO2的排放

答案:

C

解析:

白色污染是指生活中由于废弃塑料等难降解的化学物品所造成的污染,不是燃煤造成的大气污染。

29.生态捕虫板(又称黄板或黏虫板)是一种正反面均涂上不含任何有毒物质的黏合剂(机油加入少量黄油)的黄色硬塑板。

根据同翅目和双翅目昆虫成虫的趋黄特性来诱杀害虫的成虫。

此过程信息传递方式是( )

A.化学信息B.物理信息

C.行为信息D.其他信息

答案:

B

解析:

诱虫的原理是昆虫的趋黄特性,黄色是一种物理信息。

30.下列关于生态系统自我调节能力的叙述中,错误的是( )

A.在森林中,当害虫增加时食虫鸟也会增多,这样害虫种群的增长就受到抑制,这属于生物群落的负反馈调节

B.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础

C.生物群落与无机环境之间不存在负反馈调节

D.生态系统的自我调节能力不是无限的,当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失

答案:

C

解析:

生物群落和无机环境之间,也存在着负反馈调节,以维持物质循环的正常进行。

二、非选择题(共40分)

31.(12分)请据图回答几个有关生态系统的问题:

(1)左上图是生态系统结构示意图,图中____________(填字母)是生态系统的主要成分。

(2)在右上图的食物链中,②/①的比值代表____________(生物之间)的能量传递效率;③和④分别属于____________和____________(生物)的同化量的一部分。

(3)在右上图的食物链中,草为兔提供了可以采食的信息,狼能够依据兔留下的气味去猎捕,兔同样也可以依据狼的气味或行为特征去躲避猎捕,这说明了信息的作用是________________________________。

正常情况下,草、兔、狼的数量会在一定范围内波动,这些是通过____________调节机制来实现的。

答案:

(1)A

(2)兔→狼 草 兔 (3)调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定 负反馈

解析:

从图示上看,A为生产者、B为分解者、C为消费者、D为非生物的物质和能量;能量流动的图示中,箭头上标的能量值一般为生物的同化量,如图中①为兔的同化量,②为狼的同化量,②/①表示由兔到狼的能量传递效率;兔以粪便形式排出的③的能量是草被兔摄入但未被兔同化的能量,属于草的同化量的一部分;未被狼利用的兔的遗体残骸属于兔的同化量的一部分;信息传递有调节生物的种间关系,维持生态系统稳定的作用;种群数量的变化是通过反馈(负反馈)调节实现的。

32.(7分)图A为草原生态系统中的反馈调节示意图,请据图回答下列问题:

(1)作为一个完整的生态系统,除了图A中所示的成分外,还应该包括____________和____________。

(2)甲、乙、丙三者之间的食物联系是____________;该生态系统的____________________是沿着这条渠道进行的。

(3)图B为某湖泊的生态系统中发生的某种调节活动,这种调节导致的最终结果是____________________________。

(4)两图中,图A属于____________调节,图B属于____________调节。

答案:

(1)分解者 非生物的物质和能量

(2)乙→甲→丙 物质循环和能量流动

(3)加速破坏该生态系统原有的稳态

(4)负反馈 正反馈

解析:

由图A得甲、乙、丙三者构成的食物联系为乙→甲→丙,生态系统的物质循环和能量流动就是沿这条渠道进行的,若构成一个完整的生态系统,还应有分解者和非生物的物质和能量;图B表示的调节最终可加速破坏该生态系统原有的稳定。

33.(10分)甲、乙两个水池中各是由5个物种构成的食物网,如图所示,且这两个水池的生态系统在没有人为干扰的情况下均达到相对稳定平衡状态,请据图回答:

(1)每个水池生态系统中有__________条食物链,流经该生态系统的总能量来自__________所固定的太阳能。

(2)假如鲫鱼的1/4食物来自绿藻,1/2来自轮虫。

且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%。

如果鲫鱼种群增加的能量为220kJ,那么其中来自绿藻和轮虫的能量分别为________________kJ和______________kJ。

(3)为增加甲水池生态系统的多样性,向池中引种了大量浮萍,一段时期后,水面长满了浮萍,水草、绿藻和轮虫相继死亡。

水草死亡的最主要原因是缺少__________,轮虫死亡的主要原因是缺少__________。

此时该水池中食物链只剩下2条,请画出这2条食物链构成的食物网。

(4)为促进生物量的增加,乙池中加入了较多的有机肥,一段时间后,池中绿藻爆发,其他4种生物陆续死亡,动物死亡的主要原因是水中缺少__________。

不久,绿藻也大量死亡,水体发臭,导致水体发臭的生物因素是__________。

答案:

(1)5 绿藻和水草

(2)500 5000 (3)阳光 绿藻(或食物) 浮萍鲫鱼螺蛳 (4)O2 分解者(微生物)

解析:

水草和绿藻是水池生态系统中的生产者,所固定的太阳能是流经该生态系统的总能量。

如果鲫鱼种群增加能量为200kJ,其中来自绿藻的能量为200×1/4×10=500kJ,来自轮虫的能量为200×1/2×5×10=5000kJ。

浮萍长满水面,使水草和绿藻缺少光照不能进行光合作用而死亡,轮虫因缺少食物而死亡,所剩生物构成的食物网为

浮萍鲫鱼螺蛳。

较多有机肥的加入导致水体富营养化,出现“水华”现象,使水中溶氧减少而使动物死亡,藻类也大量死亡,进一步加剧了水中有机物的含量,于是厌氧型微生物活动增强,产生大量的H2S和NH3等有异味的气体,导致水体发臭。

34.(11分)下图是甲、乙两位同学设计并制作的小生态瓶,瓶中有水藻、以水藻为食的小鱼、螺蛳、池泥、河水。

两瓶都放在适宜的环境中。

结果是甲同学的生态瓶(甲)中的水藻和小鱼很快就死了,而乙同学的生态瓶(乙)中的水藻和小鱼却生活了很长一段时间。

请问:

(1)两位同学制作的小生态瓶合理吗?

为什么?

(2)小生态瓶必须从外界获得的能量是________。

(3)小生态瓶中的小生态系统的抵抗力稳定性非常脆弱,主要原因是______________。

(4)判断小生态瓶中的小生态系统是否具有稳定性,可通过观察____________________。

(5)一个比较稳定的小生态瓶,其所含能量最多的生物应是______________。

(6)该生态系统中有分解者吗?

它存在于哪里?

(7)欲证明生产者在该生态系统中的作用应如何设计实验?

答案:

(1)甲:

不合理。

消费者数量过多(或生产者种类、数量过少) 乙:

不合理,瓶未密封,瓶内并未形成一个独立的小生态系统

(2)光能(或太阳能) (3)动植物的种类很少,营养结构非常简单,自我调节能力差 (4)动植物的生活状况以及存活时间长短 (5)水藻(或生产者或第一营养级) (6)有分解者,它存在于河水及池泥中。

(7)欲证明生产者在生态系统中的作用,可再设置一装置,其内不含水藻等植物,其余与改造后的乙相同,然后观察生态瓶内的动物(小鱼)存活时间。

解析:

为观察一个独立的生态系统内的物质循环情况,制作生态瓶一般要密封,但其