记承天寺夜游复习要点.docx

《记承天寺夜游复习要点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《记承天寺夜游复习要点.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

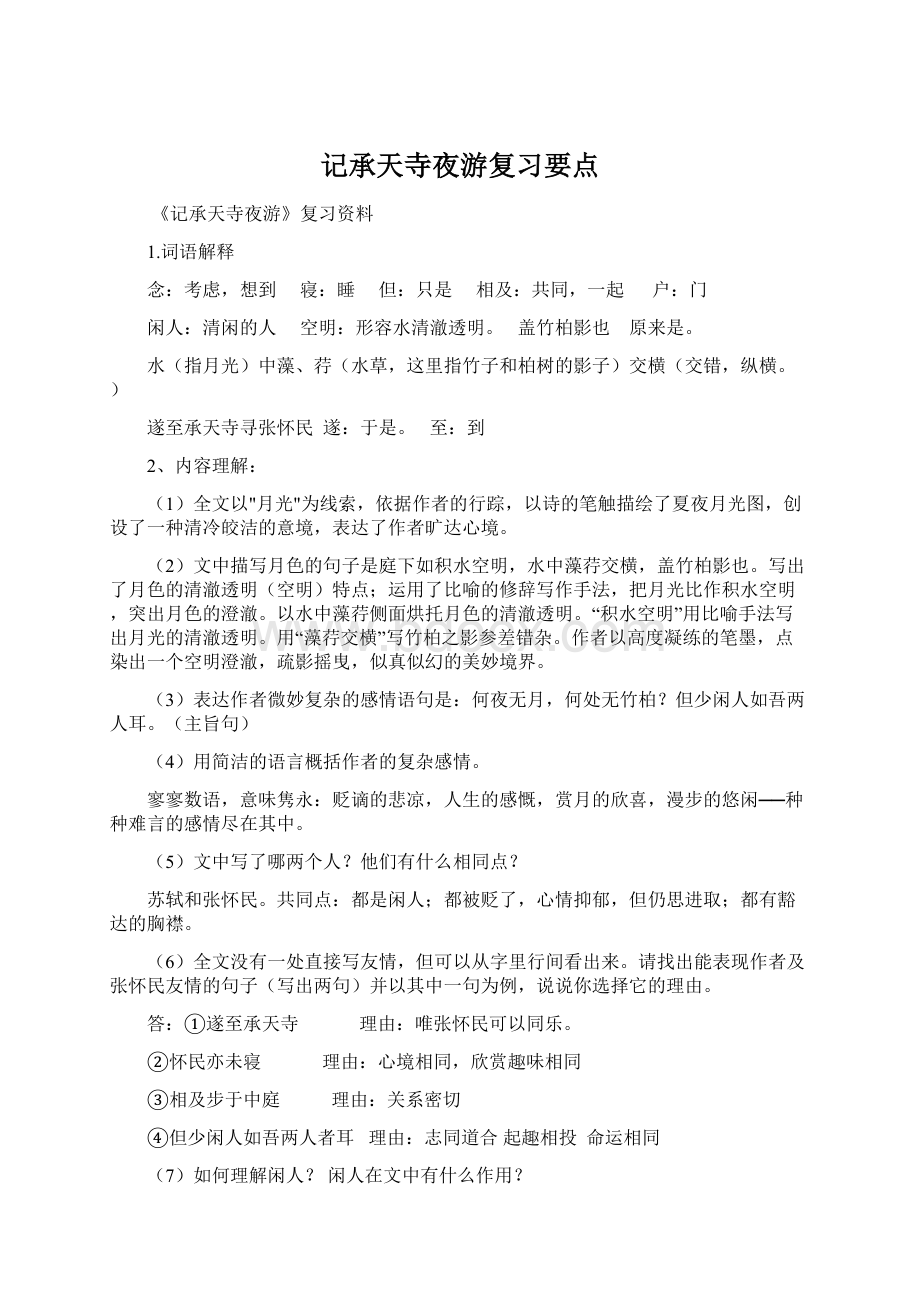

记承天寺夜游复习要点

《记承天寺夜游》复习资料

1.词语解释

念:

考虑,想到 寝:

睡 但:

只是 相及:

共同,一起 户:

门

闲人:

清闲的人 空明:

形容水清澈透明。

盖竹柏影也 原来是。

水(指月光)中藻、荇(水草,这里指竹子和柏树的影子)交横(交错,纵横。

)

遂至承天寺寻张怀民 遂:

于是。

至:

到

2、内容理解:

(1)全文以"月光"为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

(2)文中描写月色的句子是庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

写出了月色的清澈透明(空明)特点;运用了比喻的修辞写作手法,把月光比作积水空明,突出月色的澄澈。

以水中藻荇侧面烘托月色的清澈透明。

“积水空明”用比喻手法写出月光的清澈透明。

用“藻荇交横”写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。

(3)表达作者微妙复杂的感情语句是:

何夜无月,何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳。

(主旨句)

(4)用简洁的语言概括作者的复杂感情。

寥寥数语,意味隽永:

贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

(5)文中写了哪两个人?

他们有什么相同点?

苏轼和张怀民。

共同点:

都是闲人;都被贬了,心情抑郁,但仍思进取;都有豁达的胸襟。

(6)全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。

请找出能表现作者及张怀民友情的句子(写出两句)并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

答:

①遂至承天寺 理由:

唯张怀民可以同乐。

②怀民亦未寝 理由:

心境相同,欣赏趣味相同

③相及步于中庭 理由:

关系密切

④但少闲人如吾两人者耳 理由:

志同道合起趣相投 命运相同

(7)如何理解闲人?

闲人在文中有什么作用?

“闲人”,即清闲的人。

它包含着复杂的意味。

首先,指具有闲情雅致的人;同时指明作者身为闲官的现实。

其次,它包含了作者郁郁不得志的悲凉情感。

对世人忙于名利而辜负良辰美景的慨叹。

作用:

“闲”是文眼,闲人是点睛之笔,深化中心,点明主旨。

一、填空

1、《记承天寺夜游》选自《__________________》,作者_________,字________,号______________。

北宋_____家。

和父亲_______、弟弟_______同列于“唐宋八大家”,合称“_____”。

2、文章描绘了苏轼在承天寺夜里见到的月下美景,同时也抒发了自己壮志难酬的苦闷心情。

3、“月色入户”意思是月光照进门里 ,这句话运用了拟人的修辞手法。

4、作者欣然起行的原因是月色入户,找张怀民的原因是念无及乐者。

5、文中描写月光的句子是:

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也 ,描绘了一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻、宛似仙境的美妙境界。

6、文中表现兴奋和喜悦的句子是欣然起行 ,它及“解衣欲睡”一句相照应,显得一起一伏,一沉闷,一活跃.

7、文中最能表现作者自豪自慰又惆怅悲凉心境的句子是:

但少闲人如吾两人者耳

8、文章“记”的要素是:

时间:

元丰六年十月十二日夜 地点:

承天寺;

人物:

我和张怀民 事件:

夜游承天寺

9、《记承天寺夜游》中最能表现作者自豪自慰双惆怅悲凉心境的语句是:

但少闲人如吾两人耳。

10、本文画龙点睛的语句是:

何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

11、《爱莲说》运用了托物言志的表现手法,寄寓了作者不慕名利、洁身自好的生活态度;《记承天寺夜游》运用了借景抒情的手法,抒发了壮志未酬的心情。

二、简答

1、从文中哪些语句中可以看出作者及张怀民之间的友好关系?

答:

念无及乐者,遂至承天寺寻张怀民。

相及步于庭中。

2、这篇文章主要表现了作者什么心境(哪些微妙而复杂的感情)?

结合文章内容说说你的看法。

答:

有贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欢喜,漫步的悠闲等种种微妙复杂的感情。

表现了作者乐观、旷达的心境,同时也含蓄地表现了失意情怀的自我排遣。

3、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?

因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

4、本文最后一层“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两者人者耳。

”句中“闲人”是指什么样的人?

“闲人”在全文中起什么作用?

“闲人”含义是什么?

答:

“闲人”指具有闲情雅致的人。

“闲人”是本文的点睛之笔。

“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上具有远大的抱负但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?

赏月只是“闲人”的自慰罢了。

5、文中表达作者感情的句子是:

一是“月色入户,欣然起行。

”二是“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

”

6.“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳。

”此句表达了作者怎样的情怀?

答:

此句字面上看表达作者惋惜无人赏月之情,暗指世人都汲汲于名利,为俗物所羁绊,表达豁达乐观的性格。

6、作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?

表现了作者怎样的心境?

答:

空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。

自我排遣的旷达(或虽遭贬谪依然旷达)

7、文人雅士,善借月抒怀“床前明月光,疑是地上霜”,引发李太白思乡之苦;“无言独上西楼,月如钩”,似钩弯月,触动李后主亡国之痛;此文中,苏东坡如何巧喻月色?

又表达了怎样的心情呢?

答:

文中苏东坡将月色比喻成一泓空明的积水,又将松柏影比喻成水中藻荇交错纵横。

表达了作者复杂微妙的心情:

既有郁郁不得志的悲凉,又有赞赏自己及朋友情趣高雅的自得等。

8、《记承天寺夜游》中,作者自称是“闲人”你认为他是“闲人”吗?

为什么?

答:

不是。

这里是指不追名逐利、超脱而有情趣的意思;指心怀愤懑、自嘲自解的心态。

9、“积水空明”“藻荇交横”写出了景物怎样的特点?

答:

写出了月光清澈透明的特点。

10、“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人耳”是全文的点晴之笔,请参考下面的背景材料,说说为什么作者称自己为“闲人”,这体现了作者当时怎样的心境。

背景材料:

苏轼才华横溢,有济世之志,力主政治改革,但对王安石变法的激进之处持有不同意见,后被贬为黄州团练副使,实际如同流放。

《记承天寺夜游》即写于此。

答:

苏轼才华横溢,素有大志,但不被朝廷重用;仕途失意的落寞;自我排遣的旷达。

11、范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁及归?

”的感慨,请在文中找出及此意义相近的一句,抄写在下面横线上。

念无及为乐者

12、根据你对本文的理解,请分别以“奇趣”和“闲情”为尾词写一组不少于七言的对偶句。

将影作藻见奇趣, 以水喻月抒闲情

13、此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但措绘了月景,还自诩“闲人”。

对于作者这种做法,你怎样看待?

结合实际谈谈。

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”“赏月”和自诩闲人,都是苦中作乐,用娱情于景来排遣抑郁。

这种做法是值得称赞的,因为人不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。

因为即使痛苦也是于事无补的。

三、选择

1.下面对加点词解释不正确的一项是( A )。

A.念无及为乐者(思念) B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉) D.相及步于中庭(共同,一起)

2.选出句子阅读停顿正确的一项( D )

A.念无/及为乐者,遂至/承天寺,寻张怀民。

B.怀民亦未寝,相及步/于中庭。

C.但少闲如吾/两人者耳。

D.水中藻荇交横,盖/竹柏影也。

3.下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情及柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无及为乐者,遂至承天寺”等句都及“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

4.对“何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。

5、下列对文章的赏析不恰当的项是(C)

A、“欣然起行”一句写出了作者赏月的兴奋喜悦之情。

B、“但少如吾两人者耳”透露出作者被贬谪的悲凉和对人生的感慨。

C、苏轼“念无及乐者”的“乐”及《醉翁亭记》中欧阳修的“乐”在思想内容上有着相同的意味。

D、本文叙事、写景、抒情,又都集中于写人;写人,又突出了一个“闲”字。

6、下列一说法不正确的一项是(C)

A、《水调歌头·明月几时有》及《记承天寺夜游》两篇均写于作者仕途失意之时,《明月》表现旷达的胸怀和乐观的情致;《承天寺》透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。

B、两篇都写月,《明月》以美丽的想象、明睿的哲理,创造出幽深高远的境界;《承天寺》用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。

C、《明月》中的“婵娟”指月中的仙女;《承天寺》中的“闲人”指无所事事的人。

D、两篇分别是词和散文,体裁不同决定了语言风格的不同:

前者浪漫洒脱如行去流水,后者凝练含蓄饶有余味。

《记承天寺夜游》知识点

一、整体感知

《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文,写于作者被贬黄州时期。

文章仅80余字,却创造了一个清冷皎洁的艺术世界,传达了作者微妙的心境。

二、字词积累

1、生字无及乐(lè)者 遂(suì)藻(zǎo)荇(xìng)

2、古今异义但少闲人如吾两人耳(但,古义:

只,仅。

今义:

但是,表转折。

)

三、篇章透视

1、中心思想:

短文描绘了在承天寺夜游所见的月下美景,抒发了作者壮志难酬的苦闷心情。

2、写作特色:

(1)层次分明。

(2)行文流畅。

(3)叙事简洁。

(4)写景别致。

(5写情自然。

四、句段赏析

1、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

“积水空明”写月光的清澈透明,“藻、荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

2、赏读课文第一段

“元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

”时值冬初,寒意寂寥,正“解衣欲睡”之时,月色悄然入户,于是作者“欣然起行”。

“欣然”写其兴奋喜悦之情。

“念无及为乐者”,“念”由“行”转化而来,写出心理活动的变化过程,文情也显得跌宕起伏。

五、难点突破

六、课文内容理解

1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎浩的意境,表达了作者旷达心境。

2、用简洁的语言概括作者的复杂感情。

(1)旷达胸怀

(2)贬谪悲凉。

(3)人生感慨。

(4)赏月喜悦;(5)漫步悠闲。

3、本文运用了哪几种表达方式,请按不同的表达方式划分层次,并写出各层次大意。

记叙描写议论。

第一层:

(1-3句)月色入户,欣然起行,庭院漫步。

(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由)

第二层:

(4句)观月赏景。

(写景、描绘月夜庭中美景)描绘了庭中月光的澄澈。

第三层:

(最后3句)月夜问天,自喻闲人。

(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的