16社戏表格教案课改教案教学设计.docx

《16社戏表格教案课改教案教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《16社戏表格教案课改教案教学设计.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

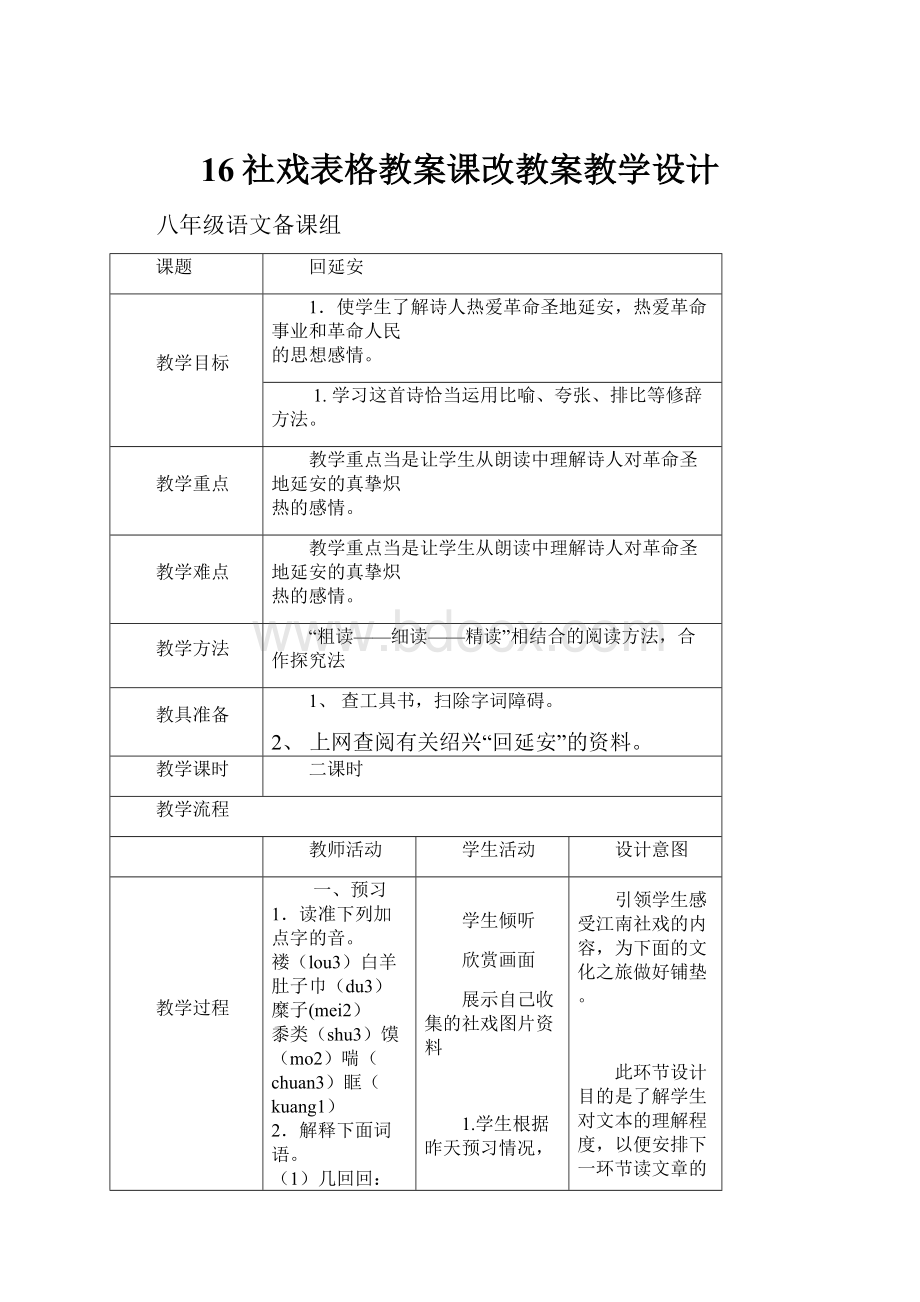

16社戏表格教案课改教案教学设计

八年级语文备课组

课题

回延安

教学目标

1.使学生了解诗人热爱革命圣地延安,热爱革命事业和革命人民

的思想感情。

1.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞方法。

教学重点

教学重点当是让学生从朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚炽

热的感情。

教学难点

教学重点当是让学生从朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚炽

热的感情。

教学方法

“粗读——细读——精读”相结合的阅读方法,合作探究法

教具准备

1、 查工具书,扫除字词障碍。

2、 上网查阅有关绍兴“回延安”的资料。

教学课时

二课时

教学流程

教师活动

学生活动

设计意图

教学过程

一、预习

1.读准下列加点字的音。

褛(lou3)白羊肚子巾(du3)糜子(mei2)

黍类(shu3)馍(mo2)喘(chuan3)眶(kuang1)

2.解释下面词语。

(1)几回回:

一回又一回。

陕北方言里,量词的构成方式往往用叠

字,表示数量多。

课文中另有“一口口”“几辈辈”等,都有“—……又

……一……”的意思。

(2)二十里铺:

延安城东二十里的一个村。

1945年作者和其他革

命干部离开延安奔赴新的工作岗位的时候,延安群众曾经欢送到那里。

(3)糜子:

一种形状像小米的没有黏性的黍类谷物。

(4)脑畔上:

课文指窑洞的顶上。

(5)鸡毛信:

抗战期间流行于根据地的一种粘附有鸡毛似表示需要

迅速传递的紧急信件。

(6)留脚印:

课文中意思是,毛主席在哪里住过,留下了革命的足

迹。

(7)赤卫军:

就是赤卫队,指我国第二次国内革命战争时期,革命根

据地里不脱离生产的人民武装组织。

二、导入

1.贺敬之,现代著名诗人,剧作家。

1924年11月出生于山东峰城

(今属枣庄市)。

家庭出身贫农。

1940年到延安,曾在鲁迅艺术学院学

习、工作。

1942年 5月,贺敬之同志参加了“延安文艺座谈会”,学习了

毛主席(在延安文艺座谈会上的讲话}。

1945年曾经与丁毅等人集体

创作歌剧(白毛女》。

1956年用陕北“信天游”民歌体的形式创作了诗

歌(回延安),影响较大,从此开始发表诗歌创作。

此后创作的(桂木山

水歌)(三门峡歌》也成为了诗人创作艺术的高峰。

这些抒情充分展示

了诗人提炼生活的艺术才情,情真意切,构思精巧,音律生动。

贺敬之

政治抒情诗如《放声歌唱》《十年放歌》〈雷锋之歌〉〈中国的十月〉等,在

艺术形式上有新的探索,借鉴了国外政治抒情诗歌中“楼梯式”并将中

国古典诗歌的韵律和对仗,以及民歌中的某些形式融入其中,形成了自

己的特色。

1956年兰月九日作者参加西北五省(区)青年造林大会,回

到阔别十年的延安,看到延安的巨大变化,无限兴奋喜悦,因此写了这

首诗,抒发了对延安的深切怀念,对党对人民的无限热爱,曾任〈诗刊〉

编委,剧协书记处书记,党的十一大代表,国务院文化部副部长、部长。

代表作有(放歌集)(雷锋之歌)(中国的十月》等。

2.信天游:

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句

押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。

有的一节表达一个简

单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。

信天游形式

自由,常用来抒情、亦可叙事。

注意运用比兴手法,贴切、自然,增强了

诗的音乐性;联想丰富,感情深切。

3.导语

(回延安)是一首采用民歌体形式写成的激情澎湃的诗篇、诗人以

赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,我们可以感受到诗

人跳动着的脉博——对“母亲”延安的那份永不氓灭的真情。

全诗除了

真切的感情构成了诗的畅射源外,就是诗人对陕北风土人情的意象组

合描写,它更增添了这首诗的生活气息和乡土美感,以及从朴实中流出

来的民族音乐般的美。

三、正课

1.朗读课文。

(教师范读,学生齐读,听课文录音均可)这首诗较

长,读时应注意不念错字、不添字、漏字。

停顿适当把握好课文感情基

调——积极进取、高度赞美的感情。

2.提问:

本诗计五个自然章(即部分),请分别用一两句话概括这五

个自然段的主要内容。

讨论、明确:

第一部分:

抒写久别重逢延安的感触。

第二部分:

追忆当年延安的战斗生活。

第三部分:

描绘会见亲人的热烈场景。

第四部分:

描画延安城的崭新面貌。

第五部分:

歌颂延安的光辉历史,展示继续革命的征程。

3.提问:

试想想诗人写作这首诗抒发思想感情的线索是什么?

讨论、明确:

全诗以诗人离别10年后重返延安的激动心情为线索。

4.提问:

诗的第一小节,是如何新颖地写出作者临近延安时难以抑

制的激动心情。

讨论、明确:

作者离别延安已达10年之久,日日夜夜都想念她。

现

在回来看望她,正所谓“思乡近更切”越是接近,心情越是激动占但作者

却说:

“心口呀莫要这么厉害地跳”,反衬出非同一般的兴奋心情。

改一

开头便淋漓尽致地表现了要尽快看到延安的心情。

进一步展示出作者

心潮翻滚,思绪万干的内心世界。

这是一种深沉的爱和眷念的表现。

5.读诗,想想第一部分中动词使用的表现了逼真的情景。

讨论、明确:

一“抓”一“贴”逼真的动作,表现了诗人见到时的激动

情景。

而“双手搂定宝塔山”一个“搂”字,则写尽了作者对延安怀念之

情。

“唱”“笑”“招”更有拟人的色彩,渲染了欢乐的气氛。

最后一个

“扑”字,则更加洗炼,表达情意更加强烈、准确。

6.读诗、想想第二部分的比喻修辞运用、与众不同。

讨论、明确:

“亲山亲水有亲人”这一比喻密不可分,尤如看到家乡

的山、水,家乡的人。

一个“亲”字,突出了诗人与延安的亲密之情。

而

“羊羔羔吃奶眼望着妈”更是绝好的比喻,诗人如羊羔一样吮吸着乳汁,

眼望着妈妈。

是延安母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人

成长。

诗句活脱脱写出了延安热火朝天的大生产运动,而诗人正为能

投身于其中倍感自豪。

7.提问:

第三章是如何描绘诗人和亲人热烈欢聚的动人情景的。

讨论、明确:

(二)炽热的阶级感情——延安乡亲对诗人的盛情接待。

写亲人欢聚的场面。

烧热的炕、生起地上的木炭火,热上加热,选取有

地方特色的物、既亲切、又真实写出延安人民争先恐后看望亲人的情

景。

(2)老、中、青三代人与诗人的对话。

老一代乡亲是“气喘得紧”欢

喜的眼泪眶眶里转”怎能让作者不追忆那些用鲜血和生命保卫了延安,

在战斗中立功的老英雄过去的英雄事迹,眼前这些老英雄们老当益壮、

焕发革命青春,更令诗人欣慰。

“团支书又领进社主任,当年的放羊娃

如今长成人。

”表明了中、青年人在党的教育下、培养下迅速成长,延安

少年儿童继承革命传统,正发扬着延安精神。

亲人欢聚,窑洞里升腾着

一团团欢乐的浪花。

(3)夸张、比喻连用。

“一口口米酒千万句话,长江

大河起浪花”。

话题由延安而飞跃千山万水,内容从全国形势到长江、

黄河汹涌澎湃。

由延安看到全中国,由10年前想到今天可喜的变化。

8.提问:

第四部分运用哪种修辞,描绘延安城秀丽如画的新面貌。

讨论、明确:

主要运用整齐的排比句,使延安欣欣向荣的新姿跃然

纸上。

此外还用了夸张和比喻修辞,表明自己游览延安新城的兴奋和

喜悦。

延安焕然一新,诗人无限感慨,赞美溢于言表。

9.提问:

第五部分诗人歌颂延安人民对中国革命的伟大贡献又表

达了自己内心怎样的愿望。

讨论、明确:

这一部分诗艺术地概括中国人民在中国共产党领导

下,取得抗日战争和解放战争的伟大胜利,建立了新中国。

呼应前文,

热切期望,英雄豪迈的延安人民和在社会主义革命和社会主义建设中,

永远站在最前列,表达了作者内心的愿望,革命战士继承革命传统,发

扬延安精神,奋勇前进。

10.提问:

这首诗叠字的运用很有特点,有表事物的,有表数量的,

有表情态和表颜色的,请从诗中找出十几个叠字词语,按上述类别加以

分类。

讨论、明确:

(1)表事物的有:

树根根,羊羔羔,眼眶眶,娃娃等。

(2)

表数量的有:

几回回,几根根,一口口,一条条,一排排,一座座等。

(3)

表情态的有:

紧紧儿,飘飘;团团,高高地,滚滚等。

(4)表颜色的有:

白

生生等。

11.提问:

请归纳一下全诗的中心。

讨论、归纳:

本诗以信天游的形式从阔别十年的延安,看到延安的

巨大变化,激发了诗人无限兴奋和喜悦,抒发了对革命圣地延安的深切

怀念,对党对人民的无限热爱。

四、小结

一首脍炙人口的诗歌的创作既需要作者有满腔热情,更需要作者

有雄厚的文学素养。

贺敬之作为一个创作数量不多的诗人,二十多年

来全部改作只有〈放声集〉一册不很厚的诗作,但它们大多有较高的质

量。

贺敬之是我国有严谨创作态度的诗人。

〈回延安〉采用了民歌体形

式,运用了多种修辞手法,读起来让人激情澎湃。

诗人以赤子之心歌颂

了养育一代革命者的延安精神,从中,我们感受到了诗人跳动着的脉搏

——对“母亲”延安的那份永不混灭的真情。

全诗除了真切的情感构成

了诗的辐射源外,就是诗人对陕北风土人情的意象组合描写,更增添了

作品的生活气息和乡土美感,今天我们从(回延安)中见到的是从朴实

中流出来的民族音乐般的美。

学生倾听

欣赏画面

展示自己收集的社戏图片资料

1.学生根据昨天预习情况,迅速组织语言概括回答。

2.跳读课文,找出能证明这出戏不好看的句子或词语。

3.学生齐读课文,品读社戏难忘的原因

1.学生进行人物性格的分析,赏析人物性格的纯朴和善良之美。

2.学生自读,小组合作读,推荐展示、竞争读。

精彩的地方大胆讲出来。

以“我认为 用的好,好在它写出了(或表现了) ”的形式说话。

小组合作研讨,每组推荐代表发言

学生有感情地齐读月夜行船、午夜归航精彩片段,品味文章细致逼真的图画美和作者深挚的思想感情

引领学生感受江南社戏的内容,为下面的文化之旅做好铺垫。

此环节设计目的是了解学生对文本的理解程度,以便安排下一环节读文章的时间,并鼓励学生学会预习。

学习《水浒传》起绰号的方式焕发学生的学习热情,激发学习动力,培养语文学习的能力,并让小组之间采用评比的方式,评比三个智多星。

采用合作学习的方式突破,扩大学生的视野,认识鲁迅的两部代表作

板书设计

月夜归航

船头看戏

夏夜行船

戏前波折

乐土

好友

趣事

余波

教学反思

作业设计

班级

八

科目

语文

教者

课题

社戏

类别

具体内容

设计思路

课前预习作业

1上网查阅有关绍兴“社戏”的资料和图片,了解“社戏”这种乡村艺术

2、读准下面的字音。

惮 踱 颇 归省 行辈 撺掇 凫水 潺潺 宛转

絮叨 怠慢 蕴藻 家眷 渔父 喝采 旺相 桕树 楫子

3、理解下面的词语。

惮:

絮叨:

撺掇:

弄潮:

依稀:

宛转:

悠扬:

皎洁:

归省:

漂渺:

自失:

弥散:

。

了解民间艺术,为学习课文做充分的准备

课中练习作业

请同学们速读课文,自选一个角度,概括一下全文内容,力求用最简洁的词语来表达,小组合作解决,提示可从“时间”、“事情”、怀念童年的原因等方面去思考。

1:

围绕课题,从时间角度来看,全文是这样安排的:

看戏前——看戏——看戏后。

2:

从事情角度来看:

( )——( )——( )——( )——( )——( )——( )

多角度研读课文,思考问题,锻炼学生的发散思维与能力。

课后布置作业

大胆设想,说出创意:

如果“我”和小伙伴们回来时碰到的不是阿发家的罗汉豆地,我们该怎么做?

请大家大胆设想,说出自己的办法,并记录下来。

培养学生的创新思维能力,考察他们解决实际问题的能力。

反思

教学流程(第二课时)

教师活动

学生活动

设计意图

教学设计

一、美读课文、感悟意境

本文作者运用多种感官,详写了沿途美好的夜色风光,迷人而又带有神秘色彩,令人陶醉,真是乐土,烘托了自己愉快的心情,请同学们找出自己认为最生动传神的景物描写的段落来朗读欣赏,看谁读得最好。

二、精读课文,问题探究

同学们,“偷“一般意义上是残酷、自私的行为,那么,在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

我们是不是也该学习他们的这一行为呢?

老师准备以下问题供学生思考:

1、小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

2、他们“偷”的谁家的豆呢?

3、他们是怎么样“偷”的?

4、他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

5、孩子们“偷”豆反映了他们怎样的品质?

【教师归纳】“偷”反映了小朋友们诚恳,待客的热情;“偷”跳动着小朋友们周到细致,天真纯朴的正确性。

文中的“偷”成为了一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,偷出了情趣,偷出了欢乐。

三、质疑答疑

我们对文章内容进行了探究,也许同学们还有问题,那么,请同学们提出疑难问题,我们共同解决。

四、说话训练,评点人物

小说塑造了热情的伙伴和淳朴的乡民形象,请同学们深情研度课文,运用“我喜欢文中的(人物)。

因为他(她)们(评价其性格、品质),比如(举人物表现)”的句式,用三言两语,简笔勾勒人物形象,闪亮登场发言。

五、课堂小结

同学们,先生精心构置的小说《社戏》,无疑是一幅令人沉醉的江南水乡纯朴气质和淳厚人情的风情画卷。

文末一句激起多少读者追忆童年的神思遐想,放下手中的书,人生经历的书本却又悄然翻开,就让我们随着抒情柔婉的萨克斯《回家》去重温昨日的那段经历、那份情愫。

六、布置作业:

写一个片段,回忆童年时的一段往事。

要求刻画出其中一个人物的性格特点或传达出一种情趣。

找4个同学读,然后同学进行评价,学生们可从字音是否准确,声音是否洪亮,感情是否饱满等方面来评价。

学生四人一组进行讨论。

学生们各持已见。

自由质疑,师生共同解决疑难。

“真的,一直到现在,我实在没有吃到那夜似的好豆---------也不再看到那夜似的好戏了。

真的是豆好吃,戏好看吗?

进行仿句练习

创设情境,为分析课谋取评议做好准备。

此环节可采用小组竞赛形式即:

全班可分三组,其中任意一组提出问题的给加1分,另外两组中任一组给解答出来的可根据作答情况加5---10分,教师把分值和得分情况写在黑板一角,最后公布结果,以激励学生质疑、解疑。

【设计意图】进行口头作文训练,不同层次各找1名同学来回答,尤其是说话时较腼腆的同学给他们一个锻炼的机会。

板书设计

平桥村我的“乐土”;

看戏前看戏前的波折;

夏夜行船。

看戏中船头看戏

午夜归航

看戏后

教学反思

作业设计

班级

科目

教者

课题

社戏

类别

具体内容

设计思路

课前预习作业

1根据语境,解释下列句中划线的词。

⑴月色便朦胧在这水气里。

⑵仿佛是踊跃的铁的兽脊似的。

⑶使我的心也沉静,然而又自失起来。

⑷十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来。

2质疑提问:

你对课文内容的理解还有什么疑问和困惑吗?

大胆说出来。

重视词义的积累,培养学生的质疑探究能力。

课中练习作业

1就你的理解,谈谈《社戏》中的三种美。

⑴自然美:

⑵人性美:

⑶情感美:

2根据你对《社戏》的解读,用一句话来评《社戏》:

《社戏》是一幅( )的风情画;

《社戏》是一曲( )的人物赞歌;

《社戏》是一首( )的童年抒情诗;

让学生充分体会、领略课文展现的三种美。

课后布置作业

写出“我”的童年;

写一个片段,回忆童年时的一段往事。

要求刻画出其中一个人物的性格特点或传达出一种情趣。

锻炼学生的写作能力与水平,让他们结合自己的生活实际写出自我的童年。

反思