第八章酶doc.docx

《第八章酶doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第八章酶doc.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第八章酶doc

第八章酶

8.1概述

8.1.1酶的化学本质

酶是生物催化剂,是一类具有催化活性和特定空间构象的生物大分子,包括蛋白质和核酸。

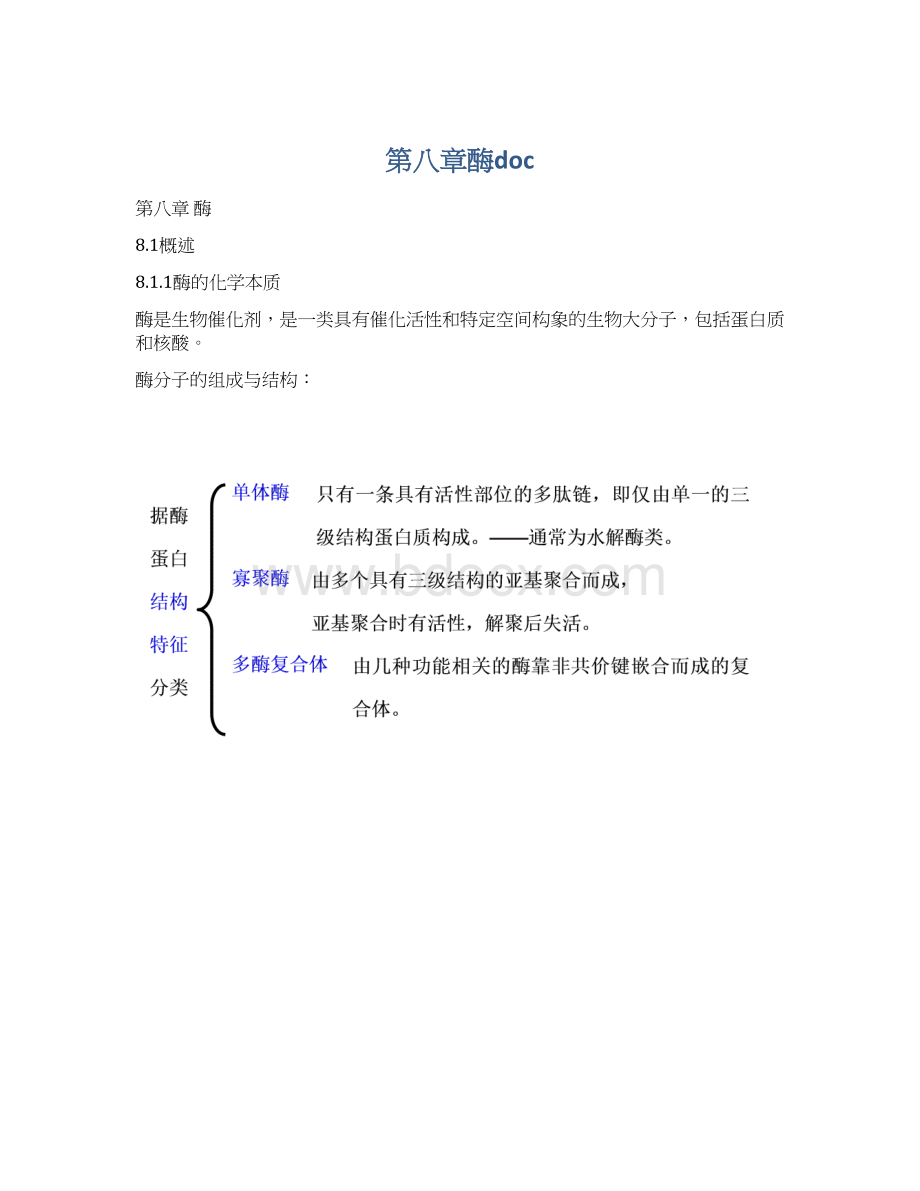

酶分子的组成与结构:

酶的辅助因子(决定酶促反应的类型)

根据与酶蛋白结合牢固程度划分:

辅酶:

与酶蛋白结合疏松,可用透析法除去

辅助因子

辅基:

与酶蛋白结合紧密,用透析法不能除去

从化学本质上划分:

金属离子:

稳定酶分子构象;参与传递电子;

辅助因子在酶与底物间起连接作用;降低反应的静电斥力

维生素B族衍生物

8.1.2酶的专一性

酶的催化效率:

和一般化学催化剂相比,酶具有下列的共性和特点。

共性:

①具有很高的催化效率,但酶本身在反应前后并无变化。

②不改变化学反应的平衡常数。

③降低反应的活化能。

特有的性质:

①高效性:

反应速度是普通催化剂的107~1013;

②反应条件温和:

pH5-8,20-40°C;

③酶活力条件可控:

生成与降解量的调节,催化效力的调节,改变底物浓度对酶进行调节等;

④专一性(specificity),即酶只能催化一种化学反应或一类相似的化学反应,酶对底物有严格的选择。

根据专一程度的不同可分为以下4种类型。

❑键专一性:

这种酶只要求底物分子上有合适的化学键就可以起催化作用,而对键两端的基团结构要求不严。

❑基团专一性:

有些酶除了要求有合适的化学键外,而且对作用键两端的基团也具有不同专一性要求。

如胰蛋白酶仅对精氨酸或赖氨酸的羧基形成的肽键起作用。

❑绝对专一性:

这类酶只能对一种底物起催化作用,如脲酶,它只能作用于底物—尿素。

大多数酶属于这一类。

❑立体化学专一性:

很多酶只对某种特殊的旋光或立体异构物起催化作用,而对其对映体则完全没有作用。

如D-氨基酸氧化酶与dl-氨基酸作用时,只有一半的底物(D型)被分解,因此,可以此法来分离消旋化合物。

利用酶的专一性还能进行食品分析。

酶的专一性在食品加工上极为重要。

8.1.3酶的命名与分类

三种原则来命名的:

一是根据酶作用的性质,例如水解酶、氧化酶、转移酶等;

二是根据作用的底物并兼顾作用的性质,例如淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶等;

三是结合以上两种情况并根据酶的来源而命名,例如胃蛋白酶、胰蛋白酶等。

酶的系统命名法

EC.X.X.X.X

α-淀粉酶(习惯命名)的系统命名为α-l,4-葡萄糖-4葡萄糖水解酶,其数字为EC3.2.1.1。

EC代表国际酶学委员会,第一个数字代表酶的6大分类,以1,2,3,4,5,6来分别代表如下六大酶类:

①氧化还原酶类:

指催化底物进行氧化还原反应的酶类。

例如,乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶等。

②转移酶类:

指催化底物之间进行某些基团的转移或交换的酶类。

如转甲基酶、转氨酸、己糖激酶、磷酸化酶等。

③水解酶类:

指催化底物发生水解反应的酶类。

例如、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、磷酸酶等。

④裂解酶类:

指催化一个底物分解为两个化合物或两个化合物合成为一个化合物的酶类。

例如柠檬酸合成酶、醛缩酶等。

⑤异构酶类:

指催化各种同分异构体之间相互转化的酶类。

例如,磷酸丙糖异构酶、消旋酶等。

⑥连接酶类:

指催化两分子底物合成为一分子化合物,同时还必须偶联有ATP的磷酸键断裂的酶类。

例如,谷氨酰胺合成酶、氨基酸-tRNA连接酶等。

8.1.4酶的催化理论

过渡态理论或中间产物理论

1913年生物化学家Michaelic和Menten提出了酶中间产物理论。

他们认为:

酶降低活化能的原因是酶参加了反应而形成了酶-底物复合物(enzyme-substratecomplex)。

这个中间产物不但容易生成(也就是这种中间产物的生成较原底物只要较少的活化能),而且容易分解出产物,释放出原来的酶,这样就把原来能阈较高的一步反应变成了能阈较低的两步反应。

这个理论的关键是认为酶参与了底物的反应,生成了不稳定的中间主产物,因而使反应沿着活化能较低的途径迅速进行。

锁和钥匙学说(lock-and-keymodeltheory)

1948年EmilFischer提出锁和钥匙模型(lock-and-keymodel)。

该模型认为,底物的形状和酶的活性部位被认为是彼此相适合(图7-1a),像钥匙插入它的锁中,认为两种形状是刚性的(rigid)和固定的(fixed),当正确组合在一起时,正好互相补充。

诱导契合学说(induced-fittheory)

1958年DanielE.KoshlandJr.提出了诱导契合模型(induced-fitmodel),底物的结合在酶的活性部位诱导出构象的变化(图7-1b)。

该模型的要点是:

当底物与酶的活性部位结合量,酶蛋白的几何形状有相当大的改变;催化基团的精确定向对于底物转变成产物是必需的;底物诱导酶蛋白几何形状的改变使得催化基团能精确地定向结合到酶的活性部位上去。

8.1.5酶活力

一、定义

指酶催化一定化学反应的能力

二、表示方法

酶活力的大小可以用在一定条件下它所催化的某一化学反应的反应速率来表示,即酶催化的反应速率越快,酶的活力就越高。

三、单位

1)国际单位1961年国际生物化学与分子生物学联合会规定:

在特定条件下(温度可采用25℃或其他选用的温度,pH值等条件均采用最适条件),每1min催化1μmol的底物转化为产物的酶量定义为1个酶活力单位。

(2)比活力是酶纯度的一个指标,是指在特定的条件下,每mg蛋白或RNA所具有的酶活力单位数。

即:

酶比活力=酶活力(单位)/mg(蛋白或RNA)

(3)酶的转换数与催化周期酶的转换数Kcat是指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数,即是每摩尔酶每分钟催化底物转变为产物的摩尔数,是酶的一个指标。

一般酶的转换数在103min-1。

转换数的倒数称为酶的催化周期。

催化周期是指酶进行一次催化所需的时间,单位为毫秒(ms)或微秒(μs)。

8.2酶催化反应动力学

8.2.1影响酶催化反应速度的因素

8.2.1.1底物浓度的影响

①在低底物浓度时,反应速度与底物浓度成正比,表现为一级反应特征。

②当底物浓度达到一定值,几乎所有的酶都与底物结合后,反应速度达到最大值(Vmax),此时再增加底物浓度,反应速度不再增加,表现为零级反应。

单分子酶促反应的米氏方程及Km

米氏常数的测定

基本原则:

将米氏方程变化成直线方程,再作图求出Km。

例:

双倒数作图法(Lineweaver-Burk法)

8.2.1.2酶浓度的影响

对大多数的酶促催化反应来说,在适宜的温度、pH值和底物浓度一定的条件下,反应速度至少在初始阶段与酶的浓度成正比,这个关系是测定未知试样中酶浓度的基础。

下图表明乳脂中脂肪酸的形成速度是乳脂酶浓度的函数。

如果令反应继续下去,则速度将下降

8.2.1.3温度的影响

温度对酶反应的影响是双重的:

①随着温度的上升,反应速度也增加,直至最大速度为止。

②在高温时有一个温度范围,在该范围内反应速度随温度的增高而减小。

高温时酶反应速度减小,这是酶本身变性所致。

在一定条件下每一种酶在某一温度下才表现出最大的活力,这个温度称为该酶的最适温度(optimumtemperature)。

最适温度是上述温度对酶反应的双重影响的结果。

一般来说,动物细胞的酶的最适温度通常在37~50℃,而植物细胞的酶的最适温度较高,在50~60℃以上。

8.2.1.4pH值的影响

1.最适pH:

表现出酶最大活力的pH值

2.pH稳定性:

在一定的pH范围内酶是稳定的

3.pH对酶作用的影响机制:

环境过酸、过碱使酶变性失活;

影响酶活性基团的解离;

影响底物的解离。

为什么在最适pH值下酶的催化作用最大,可能有以下3种原因:

①氢离子与氢氧根离子浓度对基团的解离,而且它还能控制活性中心和酶构象中有关区域的变化。

②使底物与酶发生综合变化。

③影响酶分子结构的稳定性。

8.2.1.5水分活度的影响

⏹一般而言,酶活力随Aw的升高而增大。

⏹食品原料中的水分含量必须低于1%~2%,才能抑制酶活力

8.2.1.6激活剂对酶的影响

⏹使酶由无活性变为有活性或使酶活性增加的物质。

⏹其中大部分是一些无机离子和小分子简单有机物。

⏹如:

Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+、Zn2+、Co2+、Cr2+、Fe2+、Cl-、Br-、I-、CN-、NO3-、PO4-等;

⏹激活剂对酶的作用具有一定的选择性,使用不当,会适得其反,激活剂之间有时存在拮抗现象。

⏹激活剂的浓度有一定的范围,超出此范围,会得到相反的效果。

8.2.2酶的抑制作用和抑制剂

凡能使酶的催化活性下降而不引起酶蛋白变性的物质统称为酶的抑制剂(inhibitor)。

类型:

不可逆抑制剂

可逆抑制剂

应用:

研制杀虫剂、药物

研究酶的作用机理,确定代谢途径

非专一性不可逆抑制剂

不可逆抑制剂

专一性不可逆抑制剂

竞争性抑制剂

可逆抑制剂非竞争性抑制剂

反竞争性抑制剂

1、非专一性不可逆抑制剂

抑制剂作用于酶分子中的一类或几类基团,这些基团中包含了必需基团,因而引起酶失活,如:

重金属对疏基酶的抑制

2、专一性不可逆抑制剂

这类抑制剂选择性强,只能专一性地与酶活性中心的某些基团不可逆结合,引起酶的活性丧失,实例:

有机磷杀虫剂

3、竞争性抑制剂

特点:

Km增大,Vm不变;抑制作用的强弱取决于底物与抑制剂浓度的相对比例;底物浓度增加到足够大,抑制作用可解除,实例:

丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用和磺胺药物的药用机理。

4、非竞争性抑制剂

特点:

Km不变,Vmax变小。

实例:

重金属离子(Cu2+、Hg2+、Ag+、Pb2+)

5、反竞争性抑制剂

特点:

Km变小,Vmax变小。

抑制类型

方程式

υmax

Km

无抑制

书 P263

—

—

竞争性抑制

不变

增加

非竞争性抑制

减少

不变

反竞争性抑制

减少

减少

8.3固定化酶

一、定义:

所谓固定化酶,是指在一定空间内呈闭锁状态存在的酶,能连续地进行反应,反应后的酶可以回收重复使用。

因此,不管用何种方法制备的固定化酶,都应该满足上述固定化酶的条件。

例如,将一种不能透过高分子化合物的半透膜置入容器内,并加入酶及高分子底物,使之进行酶反应,低分子生成物就会连续不断地透过滤膜,而酶因其不能透过滤膜而被回收再用,这种酶实质也是一种固定化酶。

二、优点:

①极易将固定化酶与底物、产物分开;②可以在较长时间内进行反复分批反应和装柱连续反应;③在大多数情况下,能够提高酶的稳定性;④酶反应过程能够加以严格控制;⑤产物溶液中没有酶的残留,简化了提纯工艺;⑥较游离酶更适合于多酶反应;⑦可以增加产物的收率,提高产物的质量;⑧酶的使用效率提高,成本降低。

三、缺点:

①许多酶在固定化时,需利用有毒的化学试剂使酶与支持物结合,这些试剂若残留于食品中对人类健康有很大的影响;②连续操作时,反应体系中常滋生一些微生物,后者利用食品的养分进行生长代谢,污染食品;③固定化时,酶活力有损失;④增加了生产的成本,工厂初始投资大;⑤只能用于可溶性底物,而且较适用于小分子底物,对大分子底物不适宜;⑥与完整菌体相比不适宜于多酶反应,特别是需要辅助因子的反应;⑦胞内酶必须经过酶的分离手续。

四、固定化方法

固定化方法

分类

固定化方法

分类

非共价结合法

结晶法

分散法

物理吸附法

离子结合法

化学结合法

交联法

包埋法

微囊法

共价结合法

网格法

8.4酶促褐变

一、定义

较浅色的水果、蔬菜在受到机械性损伤(削皮、切片、压伤、虫咬、磨浆、