气象科技管理信息系统.docx

《气象科技管理信息系统.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《气象科技管理信息系统.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

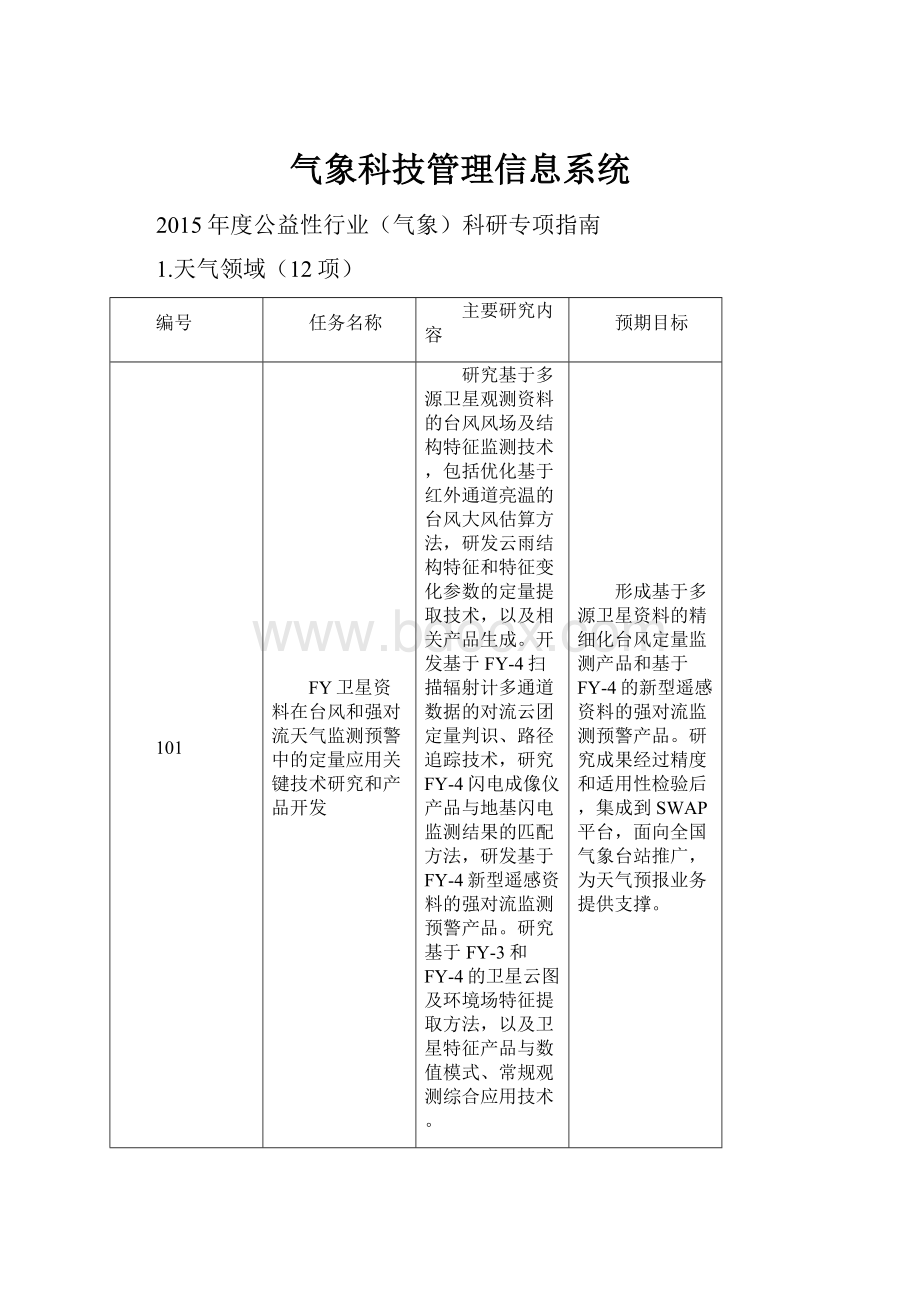

气象科技管理信息系统

2015年度公益性行业(气象)科研专项指南

1.天气领域(12项)

编号

任务名称

主要研究内容

预期目标

101

FY卫星资料在台风和强对流天气监测预警中的定量应用关键技术研究和产品开发

研究基于多源卫星观测资料的台风风场及结构特征监测技术,包括优化基于红外通道亮温的台风大风估算方法,研发云雨结构特征和特征变化参数的定量提取技术,以及相关产品生成。

开发基于FY-4扫描辐射计多通道数据的对流云团定量判识、路径追踪技术,研究FY-4闪电成像仪产品与地基闪电监测结果的匹配方法,研发基于FY-4新型遥感资料的强对流监测预警产品。

研究基于FY-3和FY-4的卫星云图及环境场特征提取方法,以及卫星特征产品与数值模式、常规观测综合应用技术。

形成基于多源卫星资料的精细化台风定量监测产品和基于FY-4的新型遥感资料的强对流监测预警产品。

研究成果经过精度和适用性检验后,集成到SWAP平台,面向全国气象台站推广,为天气预报业务提供支撑。

102

风廓线雷达综合评估及在华东数值预报中的应用研究

研发合理有效的风廓线雷达观测资料质量控制算法、进行观测误差统计。

发展风廓线雷达资料在数值预报中的同化方法并进行资料同化影响分析。

开展风廓线雷达观测网布设计及其合理性(OSSE)评估。

将风廓线雷达资料应用于复杂高影响天气的数值模拟和诊断分析。

提供融合了风廓线雷达观测的高质量客观分析场及诊断产品,实现风廓线雷达观测在数值预报模式中的实时有效应用,试验结果表明对数值预报有正贡献。

提供风廓线雷达观测数据质控算法源代码和技术文档说明,给出风廓线雷达网布点合理性评估报告。

103

面向业务化应用的全球四维变分同化系统研究

在现有GRAPES全球四维变分同化系统的基础上,针对业务化应用的要求,改进GRAPES全球切线性和伴随模式,开发GRAPES-4DVAR并行算法,提高非常规观测的同化效果和同化系统的计算效率,建立全球四维变分同化业务化系统。

到2017年底,使GRAPES全球四维变分同化系统的同化效果不低于同期的GRAPES全球3DVAR系统,同化的观测数量增加,计算时间减小到1个小时之内,具备业务应用能力。

104

多尺度资料同化与快速循环精细化0-12h短临预报系统研究

研究开发应用于强对流定量降水精细短临预报的三维多源资料同化与快速循环技术。

针对大尺度、中尺度、及对流尺度不同资料的物理特征,发展多尺度同化方法,有效地同化常规天气尺度观测、雷达观测以及闪电观测,建立一个具有业务预报能力的多尺度分析、快速循环、无缝隙0-12小时的定量降水预报系统。

实现区域中尺度观测网的多尺度融合分析,建立15分钟(0-2h预报时效)和1小时(2-12h预报时效)快速循环更新的短临同化预报系统RMAPS,提高强对流天气定量降水的短时和临近预报能力。

105

GRAPES区域集合预报多尺度混合扰动关键技术研究

开展区域GRAPES模式初值误差增长特征分析,研究包含全球大尺度和区域中尺度初值扰动信息的多尺度混合初值扰动技术。

研究时间、空间相关的物理过程参数化随机扰动技术。

开发高影响天气集合预报产品(如短时强降水,大风,强对流风险)、极端天气集合预报产品,以及结合流域特征的中小河流洪水风险预报产品,建成产品分析处理系统。

认识区域GRAPES模式的预报误差增长特征,建成基于多尺度混合初值扰动技术和物理过程参数化方案扰动技术的15km分辨率区域GRAPES集合预报系统,系统集合发散度和高影响天气概率预报技巧高于国家级现有同类业务系统,集合预报产品集成到中央气象台预报业务平台。

106

空间天气态势分析及分级描述方法研究

研制太阳活动态势水平关键要素提取及定量化算法,研究揭示太阳风扰动在行星际间的传播以及极光区沉降粒子能量注入机制。

研究电离层态势定量化分级描述方法,以及太阳活动和地磁活动指数化分级方法,研究设计空间天气态势图制作原则和形式。

完成表征主要空间天气区域关键要素的提取和定级描述算法,建立关键空间天气参量的量化指标体系和态势图制作与分析技术,构建空间天气态势图实验系统,实现在业务预报中的应用。

107

中国不同气候区域夏季短时强降水的中尺度结构特征对比分析及关键预报因子研究

针对不同区域(西北高原、西南、华南、江淮流域和华北等不同气候特征区域),开展夏季短时强降水时空分布特征、天气尺度配置结构、中尺度结构特征的对比分析和短时强降水形成机理的研究,构建上述5个不同气候区域夏季短时强降水的短时临近预报指标和物理模型。

形成我国西北高原、西南、华南、江淮流域和华北等不同气候区域的夏季致灾性短时强降水的物理模型,建立不同气候区域短时强降水的短时临近预报(0-6小时)指标体系,预报指标和物理模型在业务中试用并评估效果。

108

典型城市群静稳天气客观识别及雾霾中短期预报方法研究

研究紫外波段气溶胶光学参数算法,结合多源卫星数据和地基数据等,开发卫星紫外气溶胶定量监测产品;利用大气观测和可获取的环境观测资料,研究静稳、低能见度雾-霾天气条件下边界层关键天气系统和气象环境场结构特征,并确定为量化的气象要素指标;对静稳天气强弱程度进行分级和指标量化,研发中短期静稳天气客观识别技术;开发基于集合预报的雾-霾中期潜势预报方法,研究结合气溶胶消光特性的短期雾-霾分类分级预报方法,开发京津冀、长三角等重点区域1-10天雾-霾分类分级预报产品。

为雾霾天气监测与分析业务,实时提供紫外气溶胶定量产品;揭示静稳、低能见度雾-霾天气与边界层天气系统和要素的关系,优化和完善监测和预报指标;建立中短期静稳天气的客观识别技术和雾-霾分类分级预报业务技术方法,其产品在国家级和重点区域(京津冀、长三角)雾-霾预报业务中试验应用。

109

高分辨率网格化定量降水预报关键技术研究

开展高分辨率格点化定量降水预报关键技术研发,包括:

高分辨率格点化降水的降尺度预报方法、适用于格点化定量降水预报的格点编辑和插值方案、融合气候背景场信息和复杂地形影响的格点降水客观订正等;发展融合高精度地理信息的温度格点化订正技术;研发格点化降水检验技术。

建立完整的国家级格点化定量降水预报产品的支撑技术;形成覆盖全国的0-24小时逐6小时、1-5天逐24小时5km分辨率的格点化定量降水预报产品;提升国家级格点化温度预报的精细化水平,开展5km分辨率1-5天格点化温度预报实时试验。

110

环渤海海气交换特征与海雾预报应用技术研究

开展环渤海海气交换观测试验,研究分析海雾生消过程中海气通量特征、演变规律及输送关系,研究海雾过程中关键气象因子及物理量诊断特征,建立海雾天气学概念模型;结合卫星反演数据,改进WRF数据同化方案,研究以模式为基础的客观诊断技术,实现海雾精细化预报应用。

揭示海气交换在海雾生消及演变过程中的规律和作用,建立混合循环同化方案,改进海雾模拟能力,实现依托数值预报模式的海雾精细化预报的业务应用,提供3天内6小时预报产品。

111

大城市内涝型暴雨的中尺度分析和精细化预报研究

开展重要大型城市暴雨气候特征、降水强度演变特点、引发城市内涝的强降水指标、强降水中尺度结构及发生发展机理、城市效应对强降水系统发生发展影响机理、城市暴雨定量预报和城市内涝风险预报技术等研究。

揭示引发大城市内涝的暴雨发生发展的细致规律,以及城市效应对其影响,建立大城市暴雨精细化定量预报技术与系统和城市内涝预警方法与平台,在典型大城市开展试验应用,提高城市强降水预报预警服务能力。

112

典型天气过程重现短期预报平台关键技术研究

研究基于灾害性天气的典型天气全要素数学模型,构建元数据模型,研究典型天气个例数据库动态更新机制;研制典型天气短期预报的评价模型,以及典型天气短期天气预报工作流模型。

建立基于暴雨、大(暴)雪、寒潮等的典型天气要素结构模型,典型历史天气个例库及动态更新机制;建立“典型天气过程重现短期预报平台”原型系统及其完整合理的预报流程,提升量化预报评价能力。

2.气候领域(14项)

编号

任务名称

主要研究内容

预期目标

201

动态地表覆盖变化数据在气候模式中的应用研究

研究面向气候模式需求的地表覆盖遥感提取方法,研制基于动态地表覆盖类型概念的21世纪以来逐月地表覆盖数据产品。

探索地表覆盖动态数据在BCC_CSM分量模式中的应用方法,评估其模式效果改进的潜力。

建立2000-2015年间逐月的250m分辨率卫星观测地表覆盖数据产品集,制作完成BCC-CSM模式预估的2016-2100年逐年的地表覆盖状况数据集,实现地表覆盖变化数据在气候模式中的动态表达,以提高模式性能。

202

微小尺度地表气候场的构建关键技术研究及应用

对高密度自动气象站资料进行质量等级筛选,确定可靠的同化资料,结合高精度地表物理模型,使用MODIS卫星遥感产品更新WRF模式静态陆面数据集。

研究基于WRF模式和Nudging四维同化方法技术,在模式控制方程上添加强迫函数使得模式状态向观测逼近,对新一代CFSR再分析资料降尺度等关键技术。

对WRF模式中的参数化方案进行比选,确定最优的参数化方案的组合。

研制利用WRF模式动力方法构建微小尺度地表气候场的系统平台。

研制区域高分辨率地表风、温度场等要素数据集,并进行其数据精度及可靠性评估。

建立基于WRF模式和Nudging四维同化方法的动力降尺度系统,实现高密度自动气象站资料有效应用,并构建高质量微尺度(4km分辨率)地表气候场数据集,为区域气候评估、气候应用服务提供有效依据。

203

BCC-CSM中海冰模式的改进及其关键物理过程优化研究

定量检验和评估BCC-CSM对全球海冰的模拟,分析模式对海冰与大气边界层、上层海洋混合层及其界面动量、热量和物质输送的定量关系,以及影响海冰生消变化的关键物理过程的描述能力,改进BCC-CSM中海冰模式融池、辐射等参数化方案,研制BCC-CSM多海冰模式(SIS和CICE)平台。

完善和优化BCC-CSM中海冰模式热力和动力过程参数化方案,改进BCC-CSM对极区海-冰-气相互作用机理和影响海冰生消变化的关键物理过程的刻画能力,建立BCC-CSM的多海冰模式(SIS模块和CICE模块)平台,提高BCC-CSM对海冰季节内和年际尺度的模拟能力。

204

基于FGOALS-s、CAMS-CSM和CESM气候系统模式的年代际集合预测系统的建立与研究

基于多个耦合气候系统模式及其同化系统,研发可业务应用的多模式集合年代际预测系统及其检验评估方法,开展完整的回报试验,检验预测系统的预测技巧。

引入各种发展路径提出的温室气体和气溶胶排放情景,开展IPCCAR6预估试验。

研究集合预测系统在东亚地区的年代际预报技巧和机理。

建立适用于业务应用的多模式集合年代际预测系统;完成不同排放情景预估试验,预测不同发展路径下未来10-30年的气候变化,揭示东亚地区的变化特征,参加IPCCAR6。

205

全球和区域多模式集合的省级短期气候降尺度预测技术研究

研究多全球气候模式驱动下多区域气候模式的集合技术方法,研制适用于省级业务应用的短期气候预测系统。

在与现有的经验统计方法结果对比分析和历史回报检验基础上,开展跨季度和年度尺度的高分辨率短期气候预测业务试验。

建立适用于省级业务应用的短期气候预测系统,改进预测效果,提高预测技巧评分,提升省级短期气候预测客观定量化水平。

206

基于S2S计划的中国地区季节内到季节尺度集合预测方法研制

针对国际上的季节内到季节尺度预测(S2S)计划,研制北京气候中心的S2S集合预测模式系统;利用S2S多模式预测结果,检验中国气温和降水的季节内到季节尺度集合预测技巧,评估中国区域季节内到季节尺度预测技巧对集合初值和模式的敏感性,研制适用于业务的多初值、多模式集合预测方法。

建立基于S2S多模式预测数据的可应用于预测业务的最优多初值、多模式集合方法,在北京气候中心建立季节内到季节尺度集合预测模式业务试验系统。

207

mega-ENSO和北半球中高纬下垫面热力异常对东亚夏季风的协同影响及预测方法研究

着眼于mega-ENSO与东亚夏季风的新联系,研究mega-ENSO与北半球中高纬热力异常协同作用的新规律,探讨两者协同影响东亚夏季风的新机制,寻找基于mega-ENSO和北半球中高纬下垫面热状况的东亚夏季风季节预测的新方法。

揭示mega-ENSO与东亚夏季风联系的新事实,以及mega-ENSO与北半球中高纬下垫面(包括海温、海冰、积雪与土壤湿度等)热力异常协同影响东亚夏季风的新机制;基于mega-ENSO与北半球中高纬热力异常协同作用的新规律,构建东亚夏季风季节预测的新方法,改进其集合预测结果。

208

延伸期-月尺度雾霾气象条件与大气污染潜势预测和评估技术应用研究

研究我国区域雾霾特征,分析其发生发展的气象条件、前兆因子及其机理;研究大气污染气象条件评价技术方法和指标体系;分析我国大范围重污染天气的气候学成因,研发气候模式、中尺度气象模式和大气污染预报模式相结合的延伸期-月尺度大气污染潜势预测系统,开展滚动的延伸期-月尺度雾霾气象条件和污染潜势预测应用实验。

揭示我国区域性雾霾发生发展的气象条件和大范围重污染天气的气候学成因;建立大气污染潜势评价和重污染天气预警的指标体系及评估技术;建立区域性雾霾趋势和月内过程的气候预测方法,以及月尺度大气污染潜势预测业务系统。

209

基于大气能量学的西太热带气旋季节-年际预测方法和业务应用

针对西北太平洋热带气旋易发区域,开展诊断分析和数值模拟,研究下垫面加热通过大气扰动位能向扰动动能的转化机理,揭示影响西太台风活动的前期能量学信号,研制以能量学理论为基础的西北太平洋热带气旋季节-年际变化的预测方法和动力统计模型。

建立西太台风活动的能量学理论,揭示下垫面能量通过扰动位能转换成台风动能的机理,建立西太台风季节-年际尺度预测的动力统计模型。

210

中国区域多时间尺度干旱的机理及预估的关键技术研究

研究多时间尺度干旱的信息分离方法并开展多时间尺度干旱特征分析,揭示季节、年际和年代际等不同时间尺度干旱的形成机理,研发相应的预测方法。

建立多时间尺度干旱信息分离方法,理清影响不同时间尺度干旱及长期趋势的机制,建立不同时间尺度干旱的多因子集成影响指标体系,建立季节、年际和年代际干旱的预测方法和模型。

211

两类ENSO的监测、分析和预测关键技术研究

研究开发冷舌型和暖池型两类ENSO特征的多元监测指标和前兆信号识别方法,发展用于诊断ENSO增长和频率变化的动力学分析方法,研发面向两类ENSO的综合预测技术和应用系统。

开发出一套两类ENSO现象监测指标和事件识别方案,发展出ENSO动力学诊断分析和统计经验-数值模式并举的预报新技术,建立两类ENSO的综合预测应用系统,达到国内外同期ENSO监测预测水平。

212

梅雨监测预测信号判识及其异常成因研究

基于新梅雨业务监测指标和历史序列,开展区域梅雨监测关键技术及其气候异常机理和预测信号研究,揭示大气内外强迫影响可能联系,建立其预测信号识别方法,构建梅雨气候预测概念模型,提升梅雨业务综合能力,完善梅雨监测指标体系。

检验完善梅雨业务监测规定和指标,形成梅雨国家标准;建立不同区域和中国梅雨气候异常大气内外强迫影响机理的认识,建立梅雨短期气候预测概念模型和实时梅雨业务平台,提升国家和地方梅雨监测预测业务综合能力。

213

城市短历时强降水监测和致灾阈值研究及业务系统研发

利用小时和分钟降水观测资料,研制城市短历时强降水监测指标,确立持续小时强降水过程,分析短历时暴雨雨型,研究不同区域各历时降水变化特征、短历时强降水分布与变化趋势和致灾特性,开发短历时强降水业务监测系统,完成小时和分钟降水资料的实时接收处理和历史资料的自动续补,实现对短历时强降水的强度、频率、重现期和致灾性等指标的实时监测及历史对比分析,以及数据和图形监测产品的查询检索。

确立能够反映城市短历时强降水极端性和持续性的监测指标,揭示不同区域各历时降水强度变化特征,确定致灾阈值,建立业务监测系统,实现对短历时强降水的强度、频率、重现期和致灾性等指标的实时监测及历史对比分析。

214

暴雨致灾临界值确定与风险评估技术研究

开展暴雨诱发洪水、山洪、滑坡等灾害的致灾机理研究,构建暴雨致灾临界雨量确定方法,确定不同灾害等级对应的暴雨致灾临界值,结合承灾体暴露度和脆弱性,研制暴雨风险评估模型及其动态评估技术流程与方案。

建立中小河流洪水、山洪和滑坡等灾害的致灾阈值分析和风险评估技术方法、业务系统、流程和标准规范,建立与风险预警业务相衔接的风险定量评估业务,提高业务服务能力,并实现全国推广。

3.应用气象领域(12项)

编号

任务名称

主要研究内容

预期目标

301

气候变化背景下北方主要旱地作物的脆弱性及其评价技术研究

研究北方主要旱地作物(春小麦、春玉米、马铃薯等)生产(面积、生育期及产量等)对气候变化的响应,辨识气候变化对主要旱地作物的影响,评价主要旱地作物生产对气候变化的敏感性及适应能力,发展旱地主要作物脆弱性评估技术。

明确气候变化对北方旱地主要作物生产(春小麦、春玉米、马铃薯等)影响的关键因子,构建北方旱地主要作物生产的气候影响评价指标体系,发展气候变化影响下北方旱地作物生产脆弱性评价方法,并选取典型旱作农业区开展脆弱性评价服务。

302

油茶高产高效栽培气象保障关键技术研究

研究油茶生产的气象条件及其时空特征,构建不同栽培模式下油茶生长适宜性指标体系;研制油茶主要气象灾害指标与监测评估预警技术;研究油茶生产的气候区划和气象灾害风险区划方法;研发不同立地条件下油茶防灾减灾适用技术。

建立不同栽培模式下油茶生长适宜性指标和油茶气象灾害指标(春季低温、伏秋期高温干旱、冬季冻害等);制作油茶适宜栽培区区划和主要气象灾害风险区划;提出实用油茶气象灾害防御措施,形成业务技术规范与业务流程。

303

全球大豆长势监测与产量预报关键技术研究

研究基于FY-3卫星遥感的全球大豆种植指标监测方法,基于年际物候偏移和耕地利用调整、光温水环境胁迫诊断模型的大豆长势定量监测技术,基于NCEP再分析资料和FY-3卫星资料的大豆产量集合预报技术,并构建相应的业务系统。

研制基于FY-3和NCEP全球再分析资料的全球大豆长势监测业务指标与估产模型,建立全球大豆长势监测与产量预报业务系统。

产量预报最终精度达到95%以上,实现系统逐月发布全球大豆生长季长势监测信息,并在收获前一个月发布产量预报信息。

304

水稻对高温发生发展过程的响应机制及应对技术研究

分析确定水稻发生高温危害的临界期和关键期;研究不同强度和持续时间高温对水稻生长发育、生理生化和光合产物分配影响;发展考虑高温影响的水稻生长模型和水稻高温危害风险评估技术;研制水稻应对高温热害技术措施。

揭示不同强度和持续时间高温对水稻关键期的影响过程与调控机制;构建可描述高温发生发展过程影响的水稻生长发育进程模型,实现高温影响的定量评估和动态跟踪;提出水稻应对高温热害的技术方案和可行措施。

305

玉米干旱致灾临界气象条件及其监测预警技术

分析确定玉米发生干旱危害的临界期和关键期;研究不同的发生时间、强度和持续时间干旱对玉米生理生态、形态与功能的影响;明确玉米干旱致灾临界气象条件;发展考虑作物耐旱特性的玉米干旱监测预警指标体系及应对措施。

揭示干旱发生发展过程对玉米影响的机制;发展反映大气干燥、土壤供水和作物耐旱能力的玉米干旱监测预警技术与指标体系;给出玉米干旱致灾的临界气象条件与干旱风险动态评估,提出玉米应对干旱的技术方案和可行措施。

306

日光温室低温和寡照灾害风险评估技术研究

研究我国日光温室种植区域温室蔬菜生产的低温和寡照灾害识别、等级指标划分与阈值确定技术;揭示低温和寡照灾害对蔬菜生长发育、产量和品质影响机理;研发低温和寡照灾害协同影响下的灾害风险评估技术与业务系统。

构建我国日光温室种植区域温室低温和寡照灾害协同影响的等级指标体系;建立低温和寡照影响的评估模型,以及日光温室种植区域温室低温和寡照的风险评估模型与指标;建立日光温室低温和寡照灾害的实时监测诊断、预报、风险评估业务系统。

307

风三卫星农田产品反演与作物模型多变量同化技术研究

研究基于风云三号卫星(FY3)和地基观测融合的作物叶面积指数、土壤湿度、蒸散等反演技术;构建反演产品的多尺度检验技术方法;发展基于反演产品与作物生长模型多变量同化的优化技术;发展基于风三卫星的主要农业气象灾害评估技术与作物产量评估方法,并开展业务应用。

建立基于FY3卫星和地基观测融合的作物生长与农田环境参数反演技术;形成用于多尺度检验的作物生长与农田环境参数数据集;发展FY3农田产品与作物模型多变量同化优化技术;建立基于风三卫星的干旱和干热风灾损评估模型以及玉米和冬小麦产量评估技术,并制定相关业务流程。

308

山岳型景区气象灾害风险评价和预警服务技术

研究山岳型景区的气象致灾因子及其时空分布特征;不同承灾体的气象灾害发生发展规律与灾害风险评价技术;山岳型景区气象灾害预警指标与气象灾害风险等级预警技术;研发不同承灾体的防灾减灾适用技术,并开展业务应用。

建立针对山岳型景区游客和旅游设施的主要气象灾害(强降水、雷电、强风等)风险评价技术,制定相应的预警指标体系;建立基于WebGIS旅游气象灾害风险等级预警系统,形成适于山岳型景区旅游气象灾害预警服务平台。

309

PM2.5和臭氧对人体健康的影响及其评估技术研究

分析北京地区PM2.5和O3时空演变特征,收集健康效应数据,研究其与慢性气道疾病关系,并在动物模型中进行毒理学的试验研究,以建立PM2.5和O3对敏感疾病影响评估模型及预警系统。

建立不同气象条件下PM2.5和O3导致敏感疾病加重的临界指标体系;明确与PM2.5和O3相关的敏感疾病清单;阐明PM2.5和O3导致呼吸系统损伤毒理学机制,诱发敏感疾病加重的交互作用;建立PM2.5和O3影响人体健康的评估技术和预警系统。

310

集合预报在风电预报中的应用技术研究

基于CMA区域集合预报和3种确定性预报产品,在典型风气候区开展实验研究,研发集合预报在风电预报中的应用技术,包括格点风场分析场制作及风场系统偏差校正技术、统计和动力两类方法对集合预报进行降尺度解释应用的适用性研究、多种订正方法集成应用技术、研发混合型风电功率预测系统等。

建立集合预报产品在风电预报领域的整套应用技术,研制面向电网和风电场需求的风能概率预测产品以及超级集合预报产品,在现有预测水平上降低风速预报相对误差5%左右,提升CMA在电力气象、能源气象领域的服务能力。

311

气象影视文件化制播全台网技术研发

研发基于气象影视行业的ESB+EMB双总线架构技术;气象节目制作业务接口封装业务服务技术;气象数据信息自动化、文件化节目生产技术;利用企业服务总线和媒体总线技术;气象影视节目制播文件化、网络化及各系统互联互通技术。

建立集节目文件化制作、存储、检索、播出、流程管理为一体的气象影视行业全台制播应用技术,构建天气预报制作平台互联互通模型,实现全网业务流程管理无缝融合;建立针对气象数据自动化处理到图形图像产品发布全程流程化的节点监控综合管理技术平台。

312

新媒体气象服务平台技术研究

分析研究国际气象数据、产品、订制化需求服务策略;研制精准用户信息分析模型;研发高性能、高效率、高安全性,集大数据存储发布、订制化气象服务产品加工、精准化人群定位、分析及信息发布手段于一体的国家级新媒体智慧气象服务平台。

建立精准用户信息分析模型;构建基于先进的Hadoop&HBase技术的精准定位、精准气象(预警)信息发布平台,构建高性能、高可用的精准化服务系统,实现气象数据的统一分发、统一管理,提高公共气象服务数据支撑能力。