新高考生物一轮复习第六单元生物的变异与进化第23讲生物的进化讲义浙科版.docx

《新高考生物一轮复习第六单元生物的变异与进化第23讲生物的进化讲义浙科版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新高考生物一轮复习第六单元生物的变异与进化第23讲生物的进化讲义浙科版.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新高考生物一轮复习第六单元生物的变异与进化第23讲生物的进化讲义浙科版

第23讲生物的进化

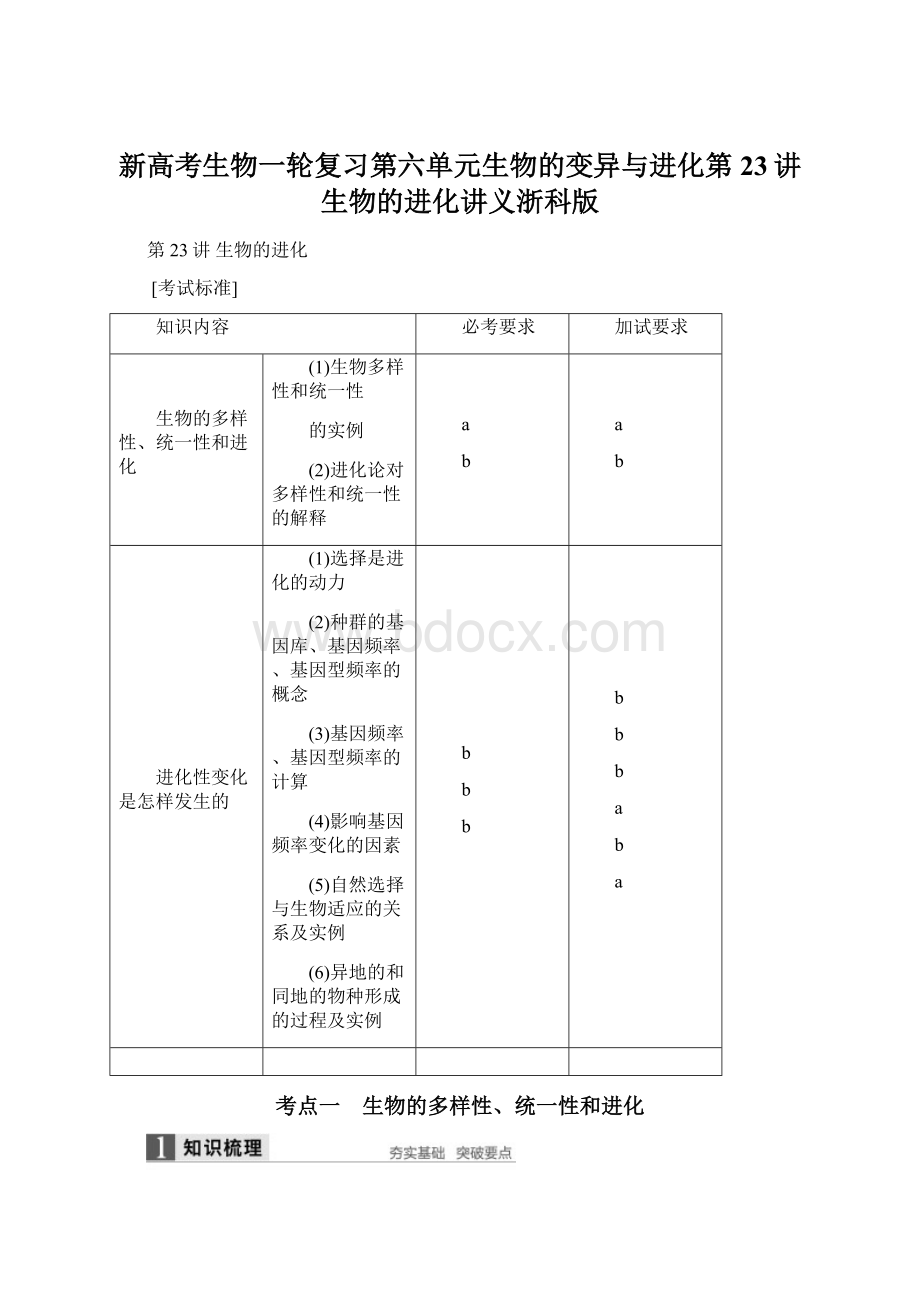

[考试标准]

知识内容

必考要求

加试要求

生物的多样性、统一性和进化

(1)生物多样性和统一性

的实例

(2)进化论对多样性和统一性的解释

a

b

a

b

进化性变化是怎样发生的

(1)选择是进化的动力

(2)种群的基因库、基因频率、基因型频率的概念

(3)基因频率、基因型频率的计算

(4)影响基因频率变化的因素

(5)自然选择与生物适应的关系及实例

(6)异地的和同地的物种形成的过程及实例

b

b

b

b

b

b

a

b

a

考点一 生物的多样性、统一性和进化

1.生物体既相似又相异

(1)物种间存在生殖隔离:

不同种的个体之间不能互相交配,或在交配后不能产生有生育能力的后代。

(2)生物的多样性

2.进化论对生物的统一性和多样性的解释

(1)对生物多样性的解释:

由于自然选择等因素的作用,生活在不同环境中的同一物种的不同种群,可以发展出多个物种。

(2)对生物统一性的解释:

整个生物界有一个共同由来,说明生物界在不同层次上存在着高度的统一性。

[诊断与思考]

1.判断下列叙述的正误

(1)长舌蝠为长筒花的唯一传粉者,两者相互适应,共同(协同)进化( √ )

(2)自然选择决定了生物变异和进化的方向( × )

(3)生物进化的实质是种群基因型频率的改变( × )

2.生物界在类型上具有多样性,生物多样性的三个层次:

遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。

3.生物界的统一性:

生物界在生物体层次、细胞层次、生物大分子层次上均具有统一性。

题组 生物统一性与进化的分析

1.所有生物都用一套基本相同的遗传密码,这一事实说明生物具有( )

A.统一性B.多样性

C.变异性D.特异性

答案 A

解析 从所有生物都用一套基本相同的遗传密码可确定A选项。

2.对比人和大猩猩的骨骼可以说明( )

A.统一的细胞模式将动物、植物、真菌和众多的原生生物联系在一起

B.同种个体之间能相互交配并产生有生育能力的后代

C.在生物体层次上,人和大猩猩存在着某种结构与功能的统一模式

D.人类与大猩猩的生物体结构和功能完全相同

答案 C

解析 对比人和大猩猩的骨骼可知,人身体上的每一块骨骼,大猩猩身体上都有,只是大小比例有所不同。

这说明人类与大猩猩在生物体这一层次上,存在着特有的结构和功能的统一模式。

A选项说明了所有真核生物之间在细胞这一层次上存在着统一性;B选项从物种的角度说明了物种的特征之一。

“四看”生物的统一性

“一看”生物体层次上的统一性:

亲缘关系比较近的生物存在某种结构和功能的统一模式。

“二看”器官层次上的统一性:

结构相似的器官,都是由相同的组织发育而来的。

“三看”细胞层次上的统一性:

①动物、植物、真菌和众多的原生生物都是由真核细胞组成的,它们的细胞结构十分相似;②它们的细胞器结构也相似。

这体现了真核细胞之间存在着统一性。

“四看”分子水平上的相似性:

无论是真核细胞还是原核细胞中,DNA、RNA和蛋白质等生物大分子各自的结构单体是相同的,连接方式也是相同的,在细胞中的作用也是相似的。

因此,所有的生物在分子层次上是统一的。

考点二 生物进化理论的主要内容

1.选择是进化的动力

(1)人工选择

同种生物存在着众多变异个体

连续数代选择,

(2)自然选择

同种生物普遍存在着变异个体

世世代代选择,

(3)自然选择是进化的一个重要动力和机制。

2.种群的变异性

(1)可遗传变异的来源是基因突变、基因重组和染色体畸变,生物通过基因突变产生新基因,通过基因重组产生形形色色的基因型。

(2)可遗传变异是自然选择的前提,也是生物进化的前提。

3.种群基因频率的平衡和变化

(1)相关概念(连线)

(2)遗传平衡定律(哈迪—温伯格定律):

在一个大的随机交配的种群里,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择的情况下,世代相传不发生变化。

(3)促使种群基因频率变化的因素主要有:

突变、基因迁移、遗传漂变、非随机交配、自然选择等。

4.自然选择导致适应

(1)适应是生物特有的一种现象,生命的结构及功能、行为、生活方式有助于该生物在一定环境条件下生存和延续,称为适应。

(2)适应是自然选择的结果。

(3)自然选择导致生物进化性变化发生。

5.异地的和同地的物种形成

(1)异地的物种形成

种群

两个种群

遗传组成出现差异

新物种。

(2)同地的物种形成

[诊断与思考]

1.判断下列叙述的正误

(1)进化改变的是个体而不是群体( × )

(2)生物进化的实质是种群基因型频率的改变( × )

(3)突变=基因突变( × )

(4)突变可以改变生物进化的方向( × )

(5)交配后能产生后代的一定是同一物种( × )

(6)隔离=生殖隔离( × )

(7)共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的( × )

(8)某种抗生素被长期使用,药效下降,是由于病原体接触药物后,产生对药物有抗性的变异( × )

2.变异是在环境影响下产生的吗?

提示 不是,变异在环境变化之前已经产生,环境只是起选择作用,不是影响变异的因素,通过环境的选择将生物个体中产生的不定向的有利变异选择出来,不利变异遭到淘汰,如喷洒杀虫剂只是将抗药性强的个体选择出来,使整个种群抗药性增强,而不是使害虫产生抗药性变异。

3.物种与种群有怎样的联系?

提示 一个物种可以形成多个种群,一个种群必须是同一物种。

同一物种的多个种群间存在地理隔离。

4.物种形成与两种隔离存在怎样的关系?

提示 物种的形成必须经过生殖隔离,但不一定要经过地理隔离。

仅有地理隔离不能产生新的物种,生殖隔离才是物种形成的标志。

题组一 种群与物种的关系判断

1.如图所示为种群与物种的关系图解,关于它们的叙述不正确的是( )

A.从图中可以看出,一个物种可以有很多种群,这些种群间只是因为地理隔离,阻碍了基因交流

B.若物种2是由物种1形成的,则物种1一定发生了基因频率的改变

C.由物种1形成物种2的必要条件是地理隔离

D.若种群1与种群2的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化

答案 C

解析 种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;隔离是新物种形成的必要条件,新物种的形成通常要经过长期的地理隔离而达到生殖隔离,但并不是所有新物种的形成都需要经过地理隔离,故选C。

2.大约一万年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,两个种群现在已经发生了明显的分化,过程如图所示。

下列有关说法正确的是( )

A.地球上新物种的形成都必须先经历a过程

B.b过程的实质就是定向改变种群的基因频率

C.①~⑥只能表示物种形成过程中基因突变是不定向的

D.品系1和品系2两种群的基因库出现了较大差异,立刻形成物种1和物种2

答案 B

解析 a过程是地理隔离,用秋水仙素诱导二倍体植物染色体加倍形成的个体是四倍体,此四倍体的形成没有经过地理隔离,A错误;b过程是自然选择,自然选择可定向改变种群的基因频率,B正确;①~⑥表明物种形成过程中变异是不定向的,与基因突变、基因重组和染色体畸变都有关,C错误;只有当品系1和品系2出现生殖隔离时,才会形成两个物种,D错误。

题组二 物种形成与生物进化的比较

3.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.用皮康霜治疗皮肤病,使用一段时间后,药效下降,这是由于引起皮肤病的病原体接触药物后,产生了对皮康霜药物有效成分的抗药性变异

B.海南热带野生动植物园的公狮和母虎交配,产下不育的“狮虎兽”,说明狮子和老虎存在生殖隔离

C.华南虎和东北虎的形成,是由于地理隔离导致生殖隔离的结果

D.19世纪的英国工业革命,使灰色桦尺蛾变成新物种——黑色桦尺蛾

答案 B

解析 可遗传变异提供生物进化的原材料,自然选择导致不能适应环境的不利变异个体被淘汰,用皮康霜治疗皮肤病,使用一段时间后,能生存的病原体是抗药的病原体,故A错误;生殖隔离是指物种间不能交配或能交配但产生的后代是不可育的,故B正确;华南虎和东北虎的形成,是由于地理隔离导致的,但它们没有产生生殖隔离,是同一物种,故C错误;桦尺蛾有灰色和黑色,由于灰色桦尺蛾不适应环境,被环境淘汰了,故D错误。

4.某一小岛上的野兔原种种群由于某种原因造成部分个体分别迁移到了两个其他的小岛上。

如图表示野兔原种进化的过程,相关说法不正确的是( )

A.新物种1与新物种2基因库不同

B.由野兔原种形成新物种显示了物种形成的一种方式,即经过地理隔离而达到生殖隔离

C.图中X、Y分别表示可遗传变异、自然选择,Z仅表示自然选择过程

D.在新物种形成的过程中一定存在种群基因频率的改变

答案 C

解析 新物种1与新物种2可能是同一物种,也可能不是同一物种;图中显示了经过地理隔离而达到生殖隔离形成新物种的方式;种群产生不同性状是可遗传变异的结果,有利性状个体保存是自然选择的结果,因此,X、Y分别表示可遗传变异、自然选择,Z表示若干次可遗传变异,以及自然选择的作用;在新物种形成的过程中,由于自然选择的作用使种群的基因频率发生了定向改变。

1.种群与物种的区别与联系

项目

种群

物种

范围

较小范围内的同种生物的所有个体

由分布在不同区域内的同种生物的许多种群组成

判断

标准

种群必须具备“三同”,即同一时间、同一地点、同一物种

主要是具有一定的形态结构、生理功能和在自然条件下能自由交配并且产生可育后代(无生殖隔离)

联系

①一个物种可以包括许多种群;

②同一个物种的多个种群之间存在着地理隔离,长期发展下去可成为不同的亚种,进而可能形成多个新物种

2.自然选择是进化的动力

3.物种形成与生物进化的比较

项目

物种形成

生物进化

标志

生殖隔离出现

种群基因频率改变

变化后的生物与原生物的关系

属于不同物种

可能属于同一个物种,也可能属于不同的物种

二者联系

(1)只有不同种群的基因库产生了明显差异,出现生殖隔离后才能形成新物种;

(2)生物进化不一定产生新物种,新物种产生一定发生了生物进化

考点三 基因频率和基因型频率的相关计算

题型一 常染色体上的基因频率的计算

1.已知人的褐眼(A)对蓝眼(a)是显性。

在一个有30000人的群体中,蓝眼的有3600人,褐眼的有26400人(其中纯合子12000人)。

那么,在这个人群中A、a的基因频率各是多少?

答案 64%和36%。

解析 因等位基因成对存在,30000人中共有基因30000×2=60000(个),蓝眼3600人中含a基因7200个,褐眼26400人,纯合子12000人含A基因24000个,杂合子14400人含28800个基因,其中A基因14400个,a基因14400个。

则A的基因频率=(24000+14400)/60000×100%=64%,a的基因频率=(7200+14400)/60000×100%=36%。

2.家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换为苯丙氨酸。

下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。

家蝇种群来源

敏感性纯合子(%)

抗性杂合子(%)

抗性纯合子(%)

甲地区

78

20

2

乙地区

64

32

4

丙地区

84

15

1

下列叙述正确的是( )

A.上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果

B.甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%

C.比较三地区抗性基因频率可知,乙地区抗性基因突变率最高

D.