师说电子教案.docx

《师说电子教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《师说电子教案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

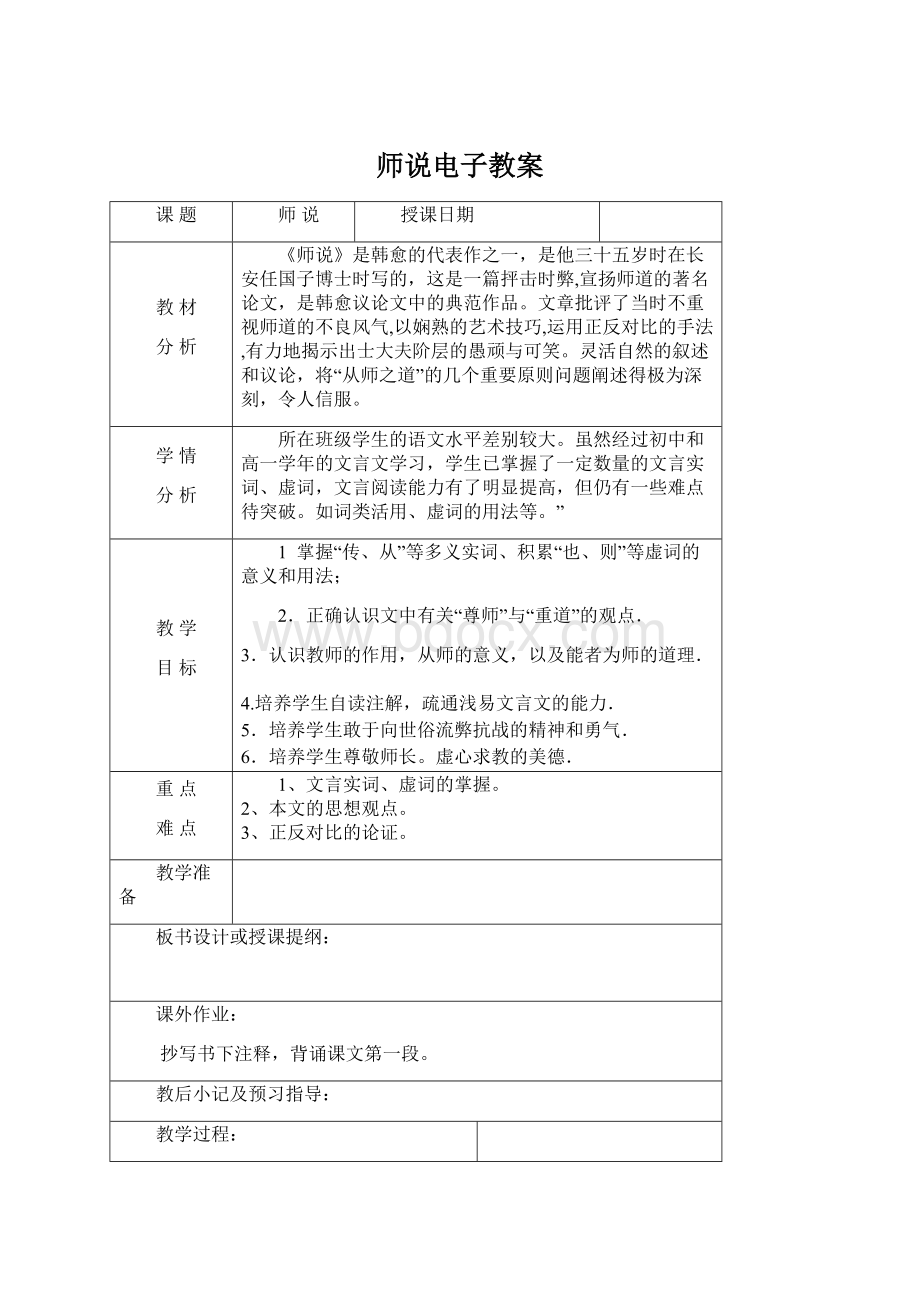

师说电子教案

课题

师说

授课日期

教材

分析

《师说》是韩愈的代表作之一,是他三十五岁时在长安任国子博士时写的,这是一篇抨击时弊,宣扬师道的著名论文,是韩愈议论文中的典范作品。

文章批评了当时不重视师道的不良风气,以娴熟的艺术技巧,运用正反对比的手法,有力地揭示出士大夫阶层的愚顽与可笑。

灵活自然的叙述和议论,将“从师之道”的几个重要原则问题阐述得极为深刻,令人信服。

学情

分析

所在班级学生的语文水平差别较大。

虽然经过初中和高一学年的文言文学习,学生已掌握了一定数量的文言实词、虚词,文言阅读能力有了明显提高,但仍有一些难点待突破。

如词类活用、虚词的用法等。

”

教学

目标

1 掌握“传、从”等多义实词、积累“也、则”等虚词的意义和用法;

2.正确认识文中有关“尊师”与“重道”的观点.

3.认识教师的作用,从师的意义,以及能者为师的道理.

4.培养学生自读注解,疏通浅易文言文的能力.

5.培养学生敢于向世俗流弊抗战的精神和勇气.

6.培养学生尊敬师长。

虚心求教的美德.

重点

难点

1、文言实词、虚词的掌握。

2、本文的思想观点。

3、正反对比的论证。

教学准备

板书设计或授课提纲:

课外作业:

抄写书下注释,背诵课文第一段。

教后小记及预习指导:

教学过程:

(一)导语:

远古,教师有着较高的地位,“天地君亲师”可以一见;现在,教师的地位也一直在提高,尊师重教蔚然成风。

然而在一段历史时期,尊师重教的风气一直不是很浓,在元代,甚至有“七娼八丐九儒”的说法,“臭老九”之称由此而来。

教师地位之低,从师风尚不浓,可想而知。

实际上,在唐朝这种风气已然出现,尤其在韩愈所处的中唐时期,“师道之不传也久矣”。

当时的情况正如韩愈的盟友柳宗元所言:

“由魏晋氏以下,人益不事师。

今之世不闻有师。

有,辄哗笑之,以为狂人。

独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。

“ 今天,我们就来学习韩愈的这篇战斗檄文----《师说》。

(二)作者简介

韩愈(768-824),宇退之,河阳人,祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。

晚年任吏部侍郎,故又称韩吏部。

死后溢“文”,故世人又称韩文公。

少小孤苦,由兄嫂抚养长大。

20岁入长安,三次考进士不中。

792年,第四次参加考试,登进士第。

802年任国子监四门博士,从此正式步人仕途。

后任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

(三)关干古文运动及本文写作背景

六朝以来,骈文盛行,写文章不重视思想内容,讲求对偶声韵和词句华丽,尽管也产生了一些艺术成就很高的作品,却导致了文学创作中浮靡之风的泛滥。

这种风气,直到中唐仍流行不衰。

在唐代,韩愈不是第一个提倡古文的人,却是一个集大成者。

他和柳宗元一起提出文以载道、文道结合的观点,主张学习先秦、两汉言之有物、言贵创新的优秀散文,坚决掘弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

本文第4段他赞扬李蟠好古文,就是指爱好他们倡导的那种古文。

韩愈用他杰出的散文影响文坛,还热情地鼓励和指导后进写作古文。

经过他和柳宗元等人的努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

韩愈著有《昌黎先生文集》四十卷,其中有许多为人们所传诵的优秀散文。

他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮,因此后世尊他为唐宋八大家(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏询、苏拭、苏辙、曾巩、王安石)之首。

《师说》是他的代表作之一,是他35岁时在长安任国子监博士时写的。

柳宗元很推祟这篇文章,在《答韦中立论师道书》中说:

今之世不闻有师;有,辄论笑之,以为狂人。

独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜(端正容貌)而为师,世间群怪聚骂,指目牵引,而憎与为言辞,愈以是得狂名。

由此可见,《师说》是针对时弊而写,作者在文中阐述了老师的作用和标准,从师学习的重要性和从师应持的态度,提倡能者为师,不耻下问,教学相长。

这些精辟的见解突破了孔子学说的框框,具有进步意义。

(四)整体感知

1、 教师范读,抽查学生朗读课文。

2、难读、异读字读音点拨指正。

3、学生自由朗读

4、齐读

5、理清全文思路

(1)、本文标题师说是说说老师的意思吗?

[明确]

不是。

说是一种议论文文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。

以前学过的《捕蛇者说》、《马说》等都属于这类文体。

说古文为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。

师说的意思应是:

解说关于从师的道理。

(2)、对照注释,借助工具书,疏通文意,理解本文的写作思路。

[要点]

第一段提出中心论点:

古之学者必有师。

接着提出教师的职责范围、从师的必要性和从师学习的原则。

第二段提出分论点:

“师道之不传也久矣!

欲人之无惑也难矣!

”接着从三方面进行正反对比论证,批判士大夫耻于从师的不良风气,论证分论点“师道之不传也久矣”,从反面阐明从师的重要性,论证中心论点古之学者必有师。

第三段提出分论点:

圣人无常师。

以孔子的言行为例阐明从师学习的必要性和从师学习的原则,从正面论证中心论点古之学者必有师。

第四段说明写本文的缘由,仍紧扣中心论点赞扬李蹈不拘于时能行古道的精神。

(五)小结

课题

师说

授课日期

教材

分析

《师说》是韩愈的代表作之一,是他三十五岁时在长安任国子博士时写的,这是一篇抨击时弊,宣扬师道的著名论文,是韩愈议论文中的典范作品。

文章批评了当时不重视师道的不良风气,以娴熟的艺术技巧,运用正反对比的手法,有力地揭示出士大夫阶层的愚顽与可笑。

灵活自然的叙述和议论,将“从师之道”的几个重要原则问题阐述得极为深刻,令人信服。

学情

分析

所在班级学生的语文水平差别较大。

虽然经过初中和高一学年的文言文学习,学生已掌握了一定数量的文言实词、虚词,文言阅读能力有了明显提高,但仍有一些难点待突破。

如词类活用、虚词的用法等。

”

教学

目标

1 掌握“传、从”等多义实词、积累“也、则”等虚词的意义和用法;

2.正确认识文中有关“尊师”与“重道”的观点.

3.认识教师的作用,从师的意义,以及能者为师的道理.

4.培养学生自读注解,疏通浅易文言文的能力.

5.培养学生敢于向世俗流弊抗战的精神和勇气.

6.培养学生尊敬师长。

虚心求教的美德.

重点

难点

1、文言实词、虚词的掌握。

2、本文的思想观点。

3、正反对比的论证。

教学准备

板书设计或授课提纲:

课外作业:

1、翻译课文

2、背诵第2段

教后小记及预习指导:

教学过程:

复习旧课

1.作家作品及解题

2.朗读全文

学习新课

(一)知识要点的学习及目标完成过程

1、归纳整理文言知识

(1)找出文中的古今异义词并解释。

[明确]

①古之学者必有师 古:

求学的人;今:

有专门学问的人。

②小学而大遗 古:

小的方面学习;今:

小学校。

③吾从而师之 古:

两个词,从,跟从,而,而且;今:

是一个表因果关系的连词。

④师不必贤于弟子 古:

不一定;今:

用不着,不需要。

(2)一词多义。

师这个词在文中出现26次,请对它的意义和用法进行归纳整理。

[明确]

①作名词,有两种情况:

作老师讲。

例:

古之学者必有师

作专门技艺人讲。

例:

巫医乐师百工之人

②作动词,有三种情况:

作学习、效法讲。

例:

吾师道也

作从师讲。

例:

师道之不传也久矣

作以……为师讲。

例:

吾从而师之

之字在文中出现25次,对它的用法归纳整理。

[明确]

①作代词,有两种情况:

指代人或事物。

例:

择师而教之

连接定语和中心词,表示统一关系,相当于这类、这些。

例:

巫医乐师百工之人

②作助词,有四种情况:

放在定语与中心词之间。

例:

古之学者

放在主谓之间,取消句子独立性。

例:

师道之不复,可知矣

表示宾语前置。

例:

句读之不知

在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义。

例:

六艺经传,皆通习之

[补充]以前学过的课文中还有三种情况作代词,指代自己。

例:

君将哀而生之乎

作助词表定语后置。

例:

蚓无爪牙之利

作动词,到、往。

例:

吾欲之南海

“其”字在文中出现17次,请归纳整理其意义和用法。

[明确]

①作代词,有四种情况:

在主谓短语中作主语。

例:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

复指,作主语。

例:

古之圣人,其出人也远矣

作兼语。

例:

余嘉其能行古道

作定语。

例:

夫庸知其年之先后生于吾乎

②作语气副词,有两种情况:

表猜测。

例:

其皆出于此乎(大概)

表感叹。

例:

今其智乃反不能及,其可怪也欤(多么)

本文中,还有儿个词也是一词多义的,请解释。

惑:

师者,所以传道受业解惑也

于其身也,则耻师焉,惑矣

道:

师者,所以传道受业解惑也

师道之不传也久矣

余嘉其能行古道

无:

孰能无惑

是故无贯无贱,无长无少

圣、愚:

是故圣益圣,愚益愚

[明确]

惑:

疑难问题,名词

糊涂,形容词

道:

道理,名词

风尚,名词

I道路,名词

无:

没有,动词

无论,连词

圣、愚:

圣人;愚人,名词

圣明;愚蠢,形容词

(3)特殊句式。

请找出下面这些文言特殊句式的例句并翻译,

①判断何

②被动词

③宾语前置句

④介词后置句

⑤省略句

[明确]

①道之所存,师之所存也 译:

道理存在的地方,就是老师存在的地方。

②不拘于时 译:

不被时俗束缚。

③句读之不知,惑之不解 译:

不通晓句读,不能解决疑惑。

④师不必贤于弟子 译:

老师不一定比学生贤能。

⑤是故无贵无贱,无长无少 译:

因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,

(二)、背诵课文。

[指导]背诵线索提示。

第一段:

观点(古之学者必有师)——师之责(师者,所以传道授业解惑也。

)——求知规律(人非生而知之)——择师标准(道之所存,师之所存)

第二段:

三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、替子择师:

巫医乐师百工之人、士大夫之族)

第三段:

新师道观(弟子不必不如师,师不必贤于弟子)

第四段:

写作缘由。

学生尝试课堂背诵。

(三)、小结

本文是篇千古佳作。

其思想内涵在当时是很深刻的,有些观点就是在今天看来也很有现实意义。

本文文言知识丰富、典型。

所以,学习本文一定要注意在理解的基础上流利地背诵全文。

课题

师说

授课日期

教材

分析

《师说》是韩愈的代表作之一,是他三十五岁时在长安任国子博士时写的,这是一篇抨击时弊,宣扬师道的著名论文,是韩愈议论文中的典范作品。

文章批评了当时不重视师道的不良风气,以娴熟的艺术技巧,运用正反对比的手法,有力地揭示出士大夫阶层的愚顽与可笑。

灵活自然的叙述和议论,将“从师之道”的几个重要原则问题阐述得极为深刻,令人信服。

学情

分析

所在班级学生的语文水平差别较大。

虽然经过初