中国古代以少胜多的十大经典战例.docx

《中国古代以少胜多的十大经典战例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国古代以少胜多的十大经典战例.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国古代以少胜多的十大经典战例

中国古代以少胜多的十大经典战例[图]

中国古代以少胜多的战役不胜枚举,这些战役闪烁着古代军事家的智慧,展现着中国古代战法的锋芒。

这里,本文特意挑选比较经典的十个战例,看看古代人是如何以少数兵力战胜强大对手的。

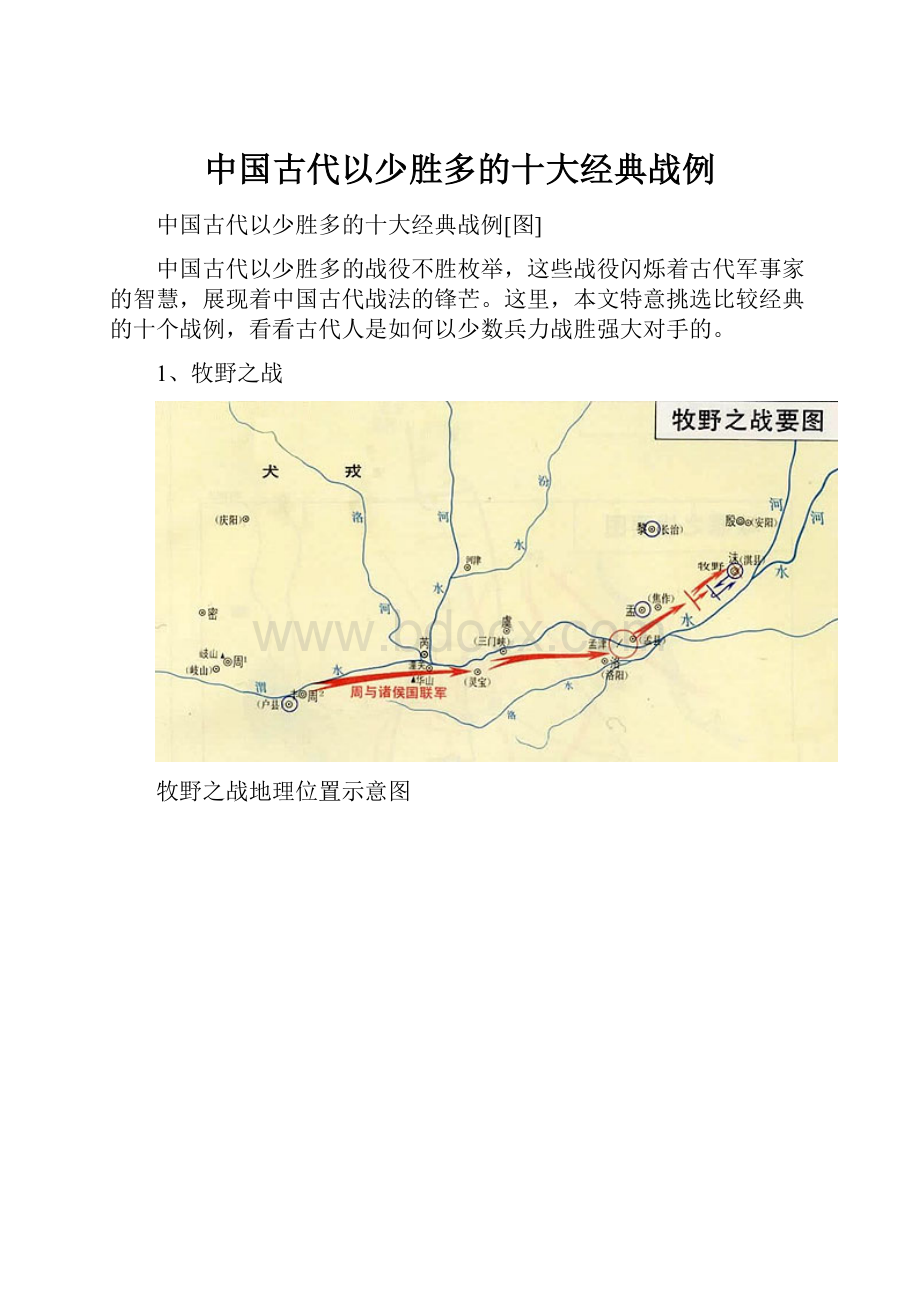

1、牧野之战

牧野之战地理位置示意图

牧野之战战场图

参战方

周、庸、卢、彭、濮、蜀、羌、微、髳等 VS商朝

统帅

周武王、吕尚(姜子牙)VS子辛(纣王)

兵力对比

4.5万人VS17万人

结果

商朝战败,纣王自杀,商朝灭亡

牧野之战(年代说法不一,从公元前1130年到公元前1018年都有)又称“武王伐纣”,是周武王联军与商朝军队在牧野(今河南省淇县南、卫河以北)进行的决战。

战争过程

公元前1050年,周文王姬昌病逝,世子姬发继位,即周武王。

前1048年,牧野之战前两年,周武王曾观兵于孟津(今河南省孟津县)。

公元前1046年1月26日(采用“夏商周断代工程”的观点),周武王亲率战车三百乘,虎贲(精锐武士)三千人,以及步兵数万人,出兵东征。

同年2月21日,周军抵达孟津,与庸、卢、彭、濮、蜀、羌、微、髳等部族会合,联军总数达4.5万人。

联军于2月26日冒雨继续东进,从汜地(今河南省荥阳市汜水镇)渡河水(黄河,一说由孟津渡河)后,兼程北上,至百泉(今河南省辉县西北)折而东行。

27日清晨,周武王庄严誓师,历数子辛的种种暴行,即为《尚书》所记载之“牧誓”。

28日拂晓,联军进至牧野。

《诗经》记载:

“牧野洋洋,时维鹰扬。

凉彼武王,肆伐大商,会期清明”。

子辛惊闻周军来袭,因此时商军主力远在东南地区,无法即时征调,只好仓促武装大批奴隶、战俘,连同守卫国都的军队,开赴牧野迎战。

根《史记》记载,帝辛出动的总兵力有七十万人,另一些文献记载是十七万。

《诗经·大明》称:

“殷商之旅,其会如林”。

《逸周书·克殷》记载:

周军先由吕尚率数百名精兵上前挑战,震慑商军并冲乱其阵脚,然后周武王亲率主力跟进冲杀,将对方的阵形彻底打乱。

商军中的奴隶和战俘全无斗志,纷纷倒戈,商军迅速崩溃。

子辛见大势己去,返回朝歌,登上鹿台,”蒙衣其珠玉,自燔于火而死“,商朝正式灭亡。

周武王赶到鹿台时,用“轻吕”击刺子辛的尸体,并亲自斩其头颅悬旗示众。

战争结果

《逸周书·世俘》记载:

牧野之战周武王大获全胜,击毙商军十八万人,生俘三十三万人,捕猎,虎、熊、犀牛、鹿等动物一万多头,并掠夺了大量的珠宝财物,仅佩玉就达到十八万块。

随后联军兵分四路,向东南方进发,四处征伐忠于的商朝各地诸侯,驱逐商朝大将飞廉于海滨而杀之。

但牧野之战并没有完全消灭商朝,商朝原领地的一部分作为子辛之子武庚的封地,建立殷国,作为商朝的延续,商朝南征的军队也没有被完全消灭。

周武王死后,武庚联合周室的管叔、蔡叔、霍叔发动“三监之乱”,最终被周公旦和周成王平定,商朝的残余势力才被完全消灭。

2、柏举之战

军事家孙武

参战方

吴 VS楚

统帅

阖闾、孙武VS沈尹戌

兵力对比

3万VS20万

结果

吴国声威大振,为进一步争霸中原奠定基础;被称为“东周时期第一个大战争”

柏举之战是春秋末期一次规模宏大、影响深远的大战,史学家称它为“东周时期第一个大战争”

战争过程

公元前507年,蔡昭侯、唐成公为报楚令尹子常(囊瓦)的勒索和被拘三年之仇,背叛楚国,与晋、吴结盟,使楚北侧失去屏障。

公元前506年春,应蔡国之请,晋、齐、鲁、宋、蔡、卫、陈、郑、许、曹、莒、邾、顿、胡、滕、薛、杞、小邾18国诸侯在召陵(今河南省郾城县东)会盟,共谋伐楚。

同年四月,晋国又指使蔡国出兵攻灭楚之附庸沈国。

楚国于同年秋发兵围攻蔡国。

吴国君臣认为倾全力攻楚的良机已至,决定以救蔡为名,经淮道绕过大别山脉,从楚守备薄弱的东北部突入楚境,对楚国实施打击。

公元前506年冬,吴王阖闾亲率其弟夫概和伍子胥、伯嚭、孙武等,出动全国之兵,乘船溯淮水西进。

至战略要地州来,舍舟于淮汭(今河南省潢川县,一说安徽省凤台县),登陆前进。

以蔡、唐军为先导,3500名精锐步卒为前锋,穿过楚北部的大隧、直辕、冥阨三关险隘(均在今河南省信阳市以南,河南、湖北两省交界处),直趋汉水,深入楚腹地,达成对楚的战略奇袭。

楚不料吴军作此迂回奔袭,急派令尹子常、左司马沈尹戌、武城大夫黑及大夫史皇等仓促率军赶至汉水西岸布防,阻止吴军渡汉水攻楚都城。

柏举之战地理位置示意图

当吴、楚两军在汉水对峙时,沈尹戌鉴于分散在楚国各地的兵力尚未集结,易被吴军各个击破,难以阻止吴军突破汉水的防御的特点,又针对吴军孤军深入,不占地利的弱点,主张充分发挥楚国兵员众多的优势,变被动为主动:

由令尹子常凭借汉水之障与吴军周旋,正面牵制吴军,自己去方城(起自今河南省叶县西南,沿东南走向至泌阳县东北的一条长城)调集楚国兵力,迂回至吴军侧后,毁坏吴军舟船,阻塞三关,断其归路,然后与子常军实施前后夹击,歼灭吴军。

值沈尹戌赶赴方城调兵之际,武城大夫黑认为楚军不宜进行持久战,主张速战速决。

大夫史皇亦迎合子常贪功之心,怂恿其速战。

子常听信二大夫之言,又错误地估计了战场形势,以为凭自己的实力可以击败吴军,于是改变与沈尹戌商定的夹击吴军计划,不待沈尹戌军到达,擅自率军渡过汉水攻击吴军。

吴君臣得知楚军夹击之谋,又见子常军渡河来攻,为避免腹背受敌,改变原定在江、汉腹地与楚军决战的计划,由汉水东岸后退,调动楚军于不利地形。

子常错误地认为吴军畏楚而退,紧追不舍,企图速胜。

在小别(山名,今湖北省黄冈地区大崎山)至大别(今湖北省大别山)间,连续三战,楚军受挫,锐气大减。

子常意欲弃军逃命,但受到史皇指责,只得勉强继续作战。

吴军停止后退,于11月18日在柏举与楚军对阵。

夫概认为应先发制人,击溃子常军,尔后以大军继之,必败楚军。

阖闾虑及胜败在此一举,务求万全无虞之策,不同意夫概意见。

夫概见机而行,率自己所属5000人猛攻子常部。

子常军一触即溃,楚军大乱。

阖闾见夫概突击成功,立即发起全面攻击。

子常弃军逃奔郑国,史皇及其部属战死,楚军大败。

丧失主帅的楚军残部纷纷向西溃逃,吴军乘胜追击,至清发水(今湖北省安陆市境内涢水)追上楚军,阖闾欲立即展开攻击,夫概认为乘其半渡而击,必获大胜。

楚军见吴军追至而未进攻,急于求生,争相渡河。

待其半渡之时,阖闾挥军攻击,又歼楚军一部。

吴军加快追击,竟使楚军在溃逃中虽炊熟而不得食。

追至雍澨(今湖北省京山县西南),与由息(今河南省息县西南)回援的沈尹戌军相遇。

沈尹戌率军奋力拼杀,虽然击败夫概,但被吴军包围,楚军突围失败,沈尹戌见无法获胜,命令部下割下自己的首级。

楚军失去主帅,惨败溃逃。

此后,吴军又连续五战击败楚军。

楚昭王得知前线兵败,不顾大臣子期、子西的反对,带领家属亲信逃走。

楚军得知楚昭王已逃,全军溃散,子期率兵赶去保护楚王,子西则率军西逃,吴军于公元前506年11月29日攻入楚都郢(今湖北省荆州市荆州区城北)。

柏举之战是公元前506年(周敬王十四年)吴国与楚国在柏举(今湖北省麻城市境内)发生的一场战争。

此战吴国以少胜多,大败楚国。

《史记·孙子吴起列传》中记载:

“(吴国)西破强楚,入郢;北威齐、晋,显名诸侯,孙子与有力焉!

”

战争结果

柏举之战是春秋末期一次规模宏大、影响深远的大战,史学家称它为“东周时期第一个大战争”(范文澜《中国通史简编》)。

吴国在经过6年的“疲楚”战略后,一举战胜强敌楚国,给楚国以巨大的创伤,使吴国声威大振,为吴国进一步争霸中原奠定了坚实的基础。

柏举之战,孙武以3万兵力,击败楚军20万,创造了中国战争史上以少胜多的著名战例。

战国时期的军事家尉缭子曾赞道:

“有提三万之众,而天下莫当者谁?

曰武子也”。

3、巨鹿之战

巨鹿之战地理位置示意图

破釜沉舟

参战方

楚地义军VS秦军

统帅

项羽、范增VS章邯、王离

兵力对比

6万VS40万

结果

楚军歼灭秦军主力,秦军余部投降

巨鹿之战,是秦末农民大起义中,项羽率领6万楚地义军同秦将章邯、王离所率40余万秦军主力部队在巨鹿(今河北平乡)进行的一场重大决战性战役,也是中国历史上著名的以少胜多的战役之一。

项羽军队破釜沉舟,大败20万秦军,使秦军受到严重损失,并迫使另20万秦军不久投降。

而项羽则确立了在各起义军中的领导地位。

经此一战,秦朝名存实亡。

战争过程

前207年12月,项羽率楚军到达巨鹿县南的漳水,立刻派遣英布和蒲将军率2万义军渡过漳水,援救钜鹿,初战告捷。

接着,项羽率领全军渡过漳水,命令全军破釜沉舟,只带三日粮,以示不胜则死的决心,以迅雷不及掩耳之势直奔巨鹿,断绝秦军粮道,包围了王离军队。

项羽的决心和勇气,对将士起了很大的鼓舞作用。

楚军把王离的军队包围起来,个个士气振奋,越战越勇。

一个人抵得上十个秦兵,十个就可以抵上一百。

经过九次激烈战斗,活捉了王离,杀死了秦将苏角,其他的秦军将士有被杀的,也有逃走的,围钜鹿的秦军就这样瓦解了。

战争结果

巨鹿之战是秦末农民战争所取得的一场巨大胜利。

它基本上摧毁了秦军的主力,扭转了整个战局,奠定了反秦斗争胜利的基础。

而项羽以六万破数十万,如此悬殊的战果令无数后世人对其充满了好奇与景仰。

4、官渡之战

曹操

袁绍

统帅

曹擦VS袁绍

兵力对比

3、4万VS11万

结果

袁绍战败,元气大伤,不久去世。

曹操解除北方危机,奠定统一北方契机。

官渡之战,是是东汉末年“三大战役”之一,也是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。

东汉献帝建安五年(200年),曹操军与袁绍军相持于官渡(今河南中牟东北),在此展开战略决战。

曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。

此战奠定了曹操统一中国北方的基础。

战争过程

建安三年(198年),袁绍击败公孙瓒,占有青、幽、冀、并四州之地。

建安元年,曹官渡之战地图操把汉献帝挟持到许县,形成“挟天子以令诸侯”的局面,取得政治上的优势。

建安二年(197年)春,袁术在寿春(今安徽寿县)称帝。

曹操即以“奉天子以令不臣”为名,进讨袁术并将其消灭。

接着又消灭了吕布,利用张杨部内讧取得河内郡。

从此曹操势力西达关中,东到兖、豫、徐州,控制了黄河以南,淮、汉以北大部地区,从而与袁绍形成沿黄河下游南北对峙的局面。

袁绍的兵力在当时远远胜过曹操。

建安四年(199年)六月,袁绍挑选精兵10万,战马万匹,企图南下进攻许都,官渡之战的序幕由此拉开。

袁绍举兵南下的消息传到许都,曹操部将多认为袁军强大不可敌。

但曹操却根据他对袁绍的了解,认为袁绍志大才疏,胆略不足,刻薄寡恩,刚愎自用,兵多而指挥不明,将骄而政令不一,于是决定以所能集中的数万兵力抗击袁绍的进攻。

为争取战略上的主动,他作出如下部署:

派臧霸率精兵自琅玡(今山东临沂北)入青州,占领齐(今山东临淄)、北海(今山东昌乐)、东安(今山东沂水县)等地,牵制袁绍,巩固右翼,防止袁军从东面袭击许都;曹操率兵进据冀州黎阳(今河南浚县东,黄河北岸),令于禁率步骑2000屯守黄河南岸的重要渡口延津(今河南延津北),协助扼守白马(今河南滑县东,黄河南岸)的东郡太守刘延,阻滞袁军渡河和长驱南下,同时以主力在官渡(今河南中牟东北)一带筑垒固守,以阻挡袁绍从正面进攻;派人镇抚关中,拉拢凉州,以稳定翼侧。

从以上部署看,曹操所采取的战略方针,不是分兵把守黄河南岸,而是集中兵力,扼守要隘,重点设防,以逸待劳,后发制人。

建安四年(199年)十二月,当曹操正部署对袁绍作战时,刘备起兵反曹,占领下邳,屯据沛县(今江苏沛县)。

刘军增至数万人,并与袁绍联系,打算合力攻曹。

曹操为保持许昌与青、兖二州的联系,避免两面作战,于次年二月亲自率精兵东击刘备,迅速占领沛县,转而进攻下邳,迫降关羽。

刘备全军溃败,只身逃往河北投奔袁绍。

当曹、刘作战正酣之时,袁绍谋士田丰建议袁绍“举军而袭其后”,但袁绍以幼子有病为辞拒绝采纳,致使曹操从容击败刘备回军官渡。

官渡之战示意图

建安五年(200年)正月,袁绍派陈琳书写檄文并发布,檄文中把曹操骂得无法忍受。

二月进军黎阳,企图渡河寻求与曹军主力决战。

他首先派颜良进攻白马的东郡太守刘延,企图夺取黄河南岸要点,以保障主力渡河。

四月,曹操为争取主动,求得初战的胜利,亲自率兵北上解救白马之围。

此时谋士荀攸认为袁绍兵多,建议声东击西,分散其兵力,先引兵至延津,伪装渡河攻袁绍后方,使袁绍分兵向西,然后遣轻骑迅速袭击进攻白马的袁军,攻其不备,定可击败颜良。

曹操采纳了这一建议,袁绍果然分兵延津。

曹操乃乘机率轻骑,派张辽、关羽为前锋,急趋白马。

关羽迅速迫近颜良军,冲进万军之中杀死颜良并斩首尔还,袁军溃败。

曹操解了白马之围后,迁徙白马的百姓沿黄河向西撤退,袁绍率军渡河追击,军至延津南,派大将文丑与刘备继续率兵追击曹军。

曹操当时只有骑兵600,驻于南阪(在白马南)下,而袁军达五六千骑,尚有步兵在后跟进。

曹操令士卒解鞍放马,并故意将辎重丢弃道旁。

袁军一见果然中计,纷纷争抢财物。

曹操突然发起攻击,终于击败袁军,杀了文丑(死于乱军,并不是关羽斩杀),顺利退回官渡。

袁军初战失利,但兵力仍占优势。

七月,进军阳武(今河南中牟北),准备南下进攻许昌。

八月,袁军主力接近官渡,依沙堆立营,东西宽约数十里。

曹操也立营与袁军对峙。

九月,曹军一度出击,没有获胜,退回营垒坚守。

袁绍构筑楼橹,堆土如山,用箭俯射曹营。

曹军依谋士刘晔之计制作了一种抛石装置的霹雳车,发石击毁了袁军所筑的楼橹。

袁军又掘地道进攻,曹军也在营内掘长堑相抵抗,粉碎了袁军的计策。

双方相持3个月,曹操外境困难,前方兵少粮缺,士卒疲乏,后方也不稳固,曹操几乎失去坚守的信心。

荀彧给予曹操方面决心,使得曹操得以坚持危局,加强防守,命负责后勤补给的任峻采取10路纵队为一部,缩短运输队的前后距离,并用复阵(两列阵),加强护卫,防止袁军袭击;另一方面积极寻求和捕捉战机,击败袁军,不久派曹仁、史涣截击、烧毁袁军数千辆粮车,增加了袁军的补给困难。

同年十月,袁绍又派车运粮,并令淳于琼率兵万人护送,屯积在袁军大营以北约20公里的故市(河曹操南延津县内)、乌巢(今河南延津东南)。

恰在这时,袁绍谋士许攸投奔曹操,建议曹操轻兵奇袭乌巢,烧其辎重。

曹操立即付诸实行,留曹洪、荀攸守营垒,亲自率领步骑5000,冒用袁军旗号,人衔枚马缚口,各带柴草一束,利用夜暗走小路偷袭乌巢。

到达后立即围攻放火。

袁绍获知曹操袭击乌巢後,只派轻骑救援,主力则猛攻曹军大营。

可曹营坚固,攻打不下。

当曹军急攻乌巢淳于琼营时,袁绍增援的部队已经迫近。

曹操励士死战,大破袁军,杀淳于琼等,并将其粮草全数烧毁。

袁军前线闻得乌巢被破,导致军心动摇,内部分裂,大军遂溃。

袁绍仓惶带800骑退回河北,曹军先后歼灭和坑杀袁军7万余人。

许攸

曹操取得胜利的原因

官渡之战是袁曹双方力量转变、当时中国北部由分裂走向统一的一次关键性战役,对于三国历史的发展有着极其重要的影响。

此战曹军的胜利不是偶然的,袁曹间的兼并争,虽属于封建割据势力之间的争斗,但实现地区性的统一,客观上符合人民的愿望。

官渡之战乃是汉末乃至中国史上有名的以少胜多的战役,也是曹操与袁绍争夺北方霸权的转折点,官渡一战之后,曹操终于一反之前对袁绍的劣势,为自己统一北方奠定了基础。

曹操在战事初期处于劣势,当中全赖四人为曹操扭转困局——刘晔、荀攸、许攸、荀彧。

1)袁绍与曹操在白马相持时,袁绍下令筑起箭塔,连日向曹操营寨射箭,使曹操军心动摇。

其后,刘晔献上霹雳车之计,大破袁绍弓弩兵,使曹操在官渡得到据守之地。

2)曹操于黎阳与袁绍把持,本欲还兵再作打算,荀攸献计:

「今兵少不敌,分其势乃可。

公到延津,若将渡兵向其后者,绍必西应之,然后轻兵袭白马,掩其不备,颜良可擒也。

」大破袁军。

3)建安五年八月始,两军再次相持于官渡,双方互有胜负。

其后曹操军中缺粮,适逢袁绍谋士许攸与营中将士不和,投奔曹操。

许攸献计烧袁绍军粮,使袁绍不战自败。

4)曹操曾经在交战之时想过放弃,写信给许都的荀彧。

而荀彧却提醒了曹操:

在战争双方都疲惫不堪时,谁后退谁被动,谁放弃谁灭亡。

战机就在这时出现。

最后帮助曹操寻回信心,继续坚持。

曹操能接纳能人之言,取得最终的胜利,这全在于用人之道。

我们可以细分来看:

刘晔、荀攸、许攸皆是人才,献上计谋,有化险为夷之功,由此观之,人才应该任用可说是一计敌万人。

至于曹操,他是一个懂得运用人才的人才,能接纳他人之言,故袁绍兵多也不足为惧,正所谓兵不在多,在乎能否调遣。

5、赤壁之战

游戏截图:

曹操兵败赤壁

参战方

孙刘联军 VS曹操

统帅

周瑜VS曹操

兵力对比

5万 VS20万(号称80万)

结果

曹操失去了在短时间内统一全国的可能性

赤壁之战是指三国形成时期,孙权、刘备联军于汉献帝建安十三年(208)在长江赤壁(今湖北赤壁西北)一带大胜曹操军队,奠定三国鼎立基础的著名战役。

战争日期在公元208年七月—十二日。

是历史上以少胜多的著名战例之一。

战争过程

赤壁之战前前后后有很多脍炙人口的经典细节,这里只拣“火烧赤壁”一节——

十二月,周瑜率领军队在樊口与刘备会合。

然后两军逆水而上,行至赤壁,与正在渡江的曹军相遇。

曹军当时已遭瘟疫流行,而新编水军及新附荆州水军难以磨合,士气明显不足,因此初战被周瑜水军打败。

曹操不得不把水军“引次江北”与陆军会合,把战船靠到北岸乌林一侧,操练水军,等待良机。

周瑜则把战船停靠南岸赤壁一侧,隔长江与曹军对峙。

电影《赤壁》海报

当时曹操为了北士卒不习惯坐船,于是将舰船首尾连接起来,人马于船上如履平地。

周瑜部将黄盖于是建议:

“今寇众我寡,难与持久。

然观操军船舰首尾相接,可烧而走也。

”周瑜采纳了黄盖的火攻计策,并让黄盖向曹操写信诈降,以接近曹操战船。

至战日,黄盖准备了十艘轻利之舰,满载薪草膏油,外用赤幔伪装,上插旌旗龙幡。

当时东南风急,十艘船在中江顺风而前,黄盖手锯火把,使众兵齐声大叫:

“降焉!

”曹军官兵毫无戒备,“皆延颈观望,指言盖降”。

离曹军二里许,黄盖遂令点燃柴草,同时发火,火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上各营。

顷刻之间,烟炎张天,曹军人马烧、溺死者无数。

在对岸的孙刘联军横渡长江,趁乱大败曹军。

曹操见败局已无法挽回,当即自焚剩下的战船,引军沿华容小道(今湖北监利北),向江陵方向退却,周瑜、刘备军队水陆并进,一直尾随追击。

此战中曹军伤亡过半,曹操回到江陵后,恐赤壁失利而使后方政权不稳,立即自还北方,留曹仁、徐晃等继续留守南郡(治所江陵),而后委任乐进守襄阳、满宠代理奋威将军,屯于当阳。

孙刘联军取得了赤壁之战的胜利。

战争结果

赤壁之战的失利使曹操失去了在短时间内统一全国的可能性,而孙刘双方则借此胜役开始发展壮大各自势力,曹、刘、孙三家争夺荆州之战揭开序幕。

6、淝水之战

淝水之战

参战方

东晋 VS前秦

统帅

谢玄、谢琰、桓伊VS苻坚、苻融

兵力对比

8万 VS80万

结果

北方暂时统一的局面随之解体,东晋遏制了北方少数民族的南下侵扰

淝水之战,又称肥水之战,发生于公元383年,当时中国北方的前秦欲灭南方的东晋,并于淝水(今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。

战争过程

“投鞭断流”,“草木皆兵”,“风声鹤唳”等成语典故都出自淝水之战。

公元383年8月,苻坚亲率步兵60万、骑兵27万、羽林郎(禁卫军)3万,共90万大军从长安南下,同时,苻坚又命梓潼太守裴元略率水师7万从巴蜀顺流东下,向建康进军。

近百万行军队伍“前后千里,旗鼓相望。

东西万里,水陆齐进。

”苻坚骄狂地宣称:

“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

”

东晋王朝在强敌压境,面临生死存亡的危急关头,以丞相谢安为首的主战派决意奋起抵御。

经谢安举荐,晋帝任命谢安之弟谢石为征讨大都督,谢安之侄谢玄为先锋,率领经过7年训练,有较强战斗力的“北府兵”(在北方的流亡移民当中选拔精壮者,加以严格训练培育出的一支军队,为东晋时期战力最强的主力军)8万沿淮河西上,迎击秦军主力。

派胡彬率领水军5千增援战略要地寿阳(今安徽寿县)。

又任命桓冲为江州刺史,率10万晋军控制长江中游,阻止秦巴蜀军顺江东下。

10月18日,苻坚之弟苻融率秦前锋部队攻占了寿阳(今寿县),俘虏晋军守将徐元喜。

与此同时,秦军慕容垂部攻占了郧城(今湖北郧县)。

奉命率水军驰援寿阳的胡彬在半路上得知寿阳已被苻融攻破,便退守硖石(今安徽凤台西南),等待与谢石、谢玄的大军会合。

苻坚(游戏截图)

苻融又率军攻打硖石。

苻融部将梁成率兵5万进攻洛涧(在今安徽淮南东),截断淮河交通,阻断了胡彬的退路。

胡彬困守硖石,粮草用尽,难以支撑,写信向谢石告急,但送信的晋兵被秦兵捉住,此信落在苻融手里。

苻融立刻向苻坚报告了晋军兵少,粮草缺乏的情况,建议迅速起兵,以防晋军逃遁。

苻坚得报,把大军留在项城,亲率8千骑兵疾趋寿阳。

苻坚一到寿阳,立即派原东晋襄阳守将朱序到晋军大营去劝降。

朱序到晋营后,不但没有劝降,反而向谢石提供了秦军的情况。

他说:

“秦军虽有百万之众,但还在进军中,如果兵力集中起来,晋军将难以抵御。

现在情况不同,应趁秦军没能全部抵达的时机,迅速发动进攻,只要能击败其前锋部队,挫其锐气,就能击破秦百万大军。

”谢石起初认为秦军兵强大,打算坚守不战,待敌疲惫再伺机反攻。

听了朱序的话后,认为很有道理,便改变了作战方针,决定转守为攻,主动出击。

11月,谢玄派谴勇将刘牢之率精兵5千奔袭洛涧,揭开了淝水大战的序幕。

秦将梁成率部5万在洛涧边上列阵迎击。

刘牢之分兵一部迂回到秦军阵后,断其归路;自己率兵强渡洛水,猛攻秦军。

秦军惊慌失措,勉强抵挡一阵,就土崩瓦解,主将梁成和其弟梁云战死,官兵争先恐后渡过淮河逃命,1.5万余人丧生。

洛涧大捷,极大鼓舞了晋军的士气。

由于秦军紧逼淝水西岸布阵,晋军无法渡河,只能隔岸对峙。

谢玄就派使者去见苻融,用激将法对他说:

“君悬军深入,而置阵逼水,此乃持久之计,非欲速战者也。

若移阵少却,使晋兵得渡,以决胜负,不亦善乎?

”秦军诸将都表示反对,但苻坚认为可以将计就计,让军队稍向后退,待晋军半渡过河时,再以骑兵冲杀,这样就可以取得胜利。

苻融对苻坚的计划也表示赞同,于是就答应了谢玄的要求,指挥秦军后撤。

但秦兵士气低落,结果一后撤就失去控制,阵势大乱。

谢玄率领8千多骑兵,趁势抢渡淝水,向秦军猛攻。

朱序则在秦军阵后大叫:

“秦兵败矣!

秦兵败矣!

”秦兵信以为真,于是转身竞相奔逃。

苻融眼见大势不妙,急忙骑马前去阻止,以图稳住阵脚,不料战马被乱兵冲倒,被晋军追兵杀死。

失去主将的秦兵越发混乱,彻底崩溃。

前锋的溃败,引起后续部队的惊恐,也随之溃逃,行成连锁反应,结果全军溃逃,向北败退。

秦军溃兵沿途不敢停留,听到风声鹤唳,都以为是晋军追来。

晋军乘胜追击,一直到达寿阳附近的青冈。

秦兵人马相踏而死的,满山遍野,充塞大河。

苻坚本人也中箭负伤,逃回至洛阳时仅剩10余万。

晋军收复寿阳,谢石和谢玄派飞马往建康报捷。

当时谢安正跟客人在家下棋。

他看完了谢石送来的捷报,不露声色,随手把捷报放在旁边,照样下棋。

客人知道是前方送来的战报,忍不住问谢安:

“战况怎样?

”谢安慢吞吞地说:

“孩子们到底把秦人打败了。

”(“小儿辈已破贼!

”)客人听了,高兴得不想再下棋,想赶快把这个好消息告诉别人,就告别走了。

谢安送走客人,回到内宅去,他的兴奋心情再也按捺不住,跨过门槛的时候,踉踉跄跄的,把脚上的木屐的齿也碰断了。

这是著名的典故“折屐齿”的来历。

战争结果

苻坚统一南北的希望彻底破灭,不仅如此,北方暂时统一的局面也随之解