新高考语文小说六大考点知识表格版精品打印.docx

《新高考语文小说六大考点知识表格版精品打印.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新高考语文小说六大考点知识表格版精品打印.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

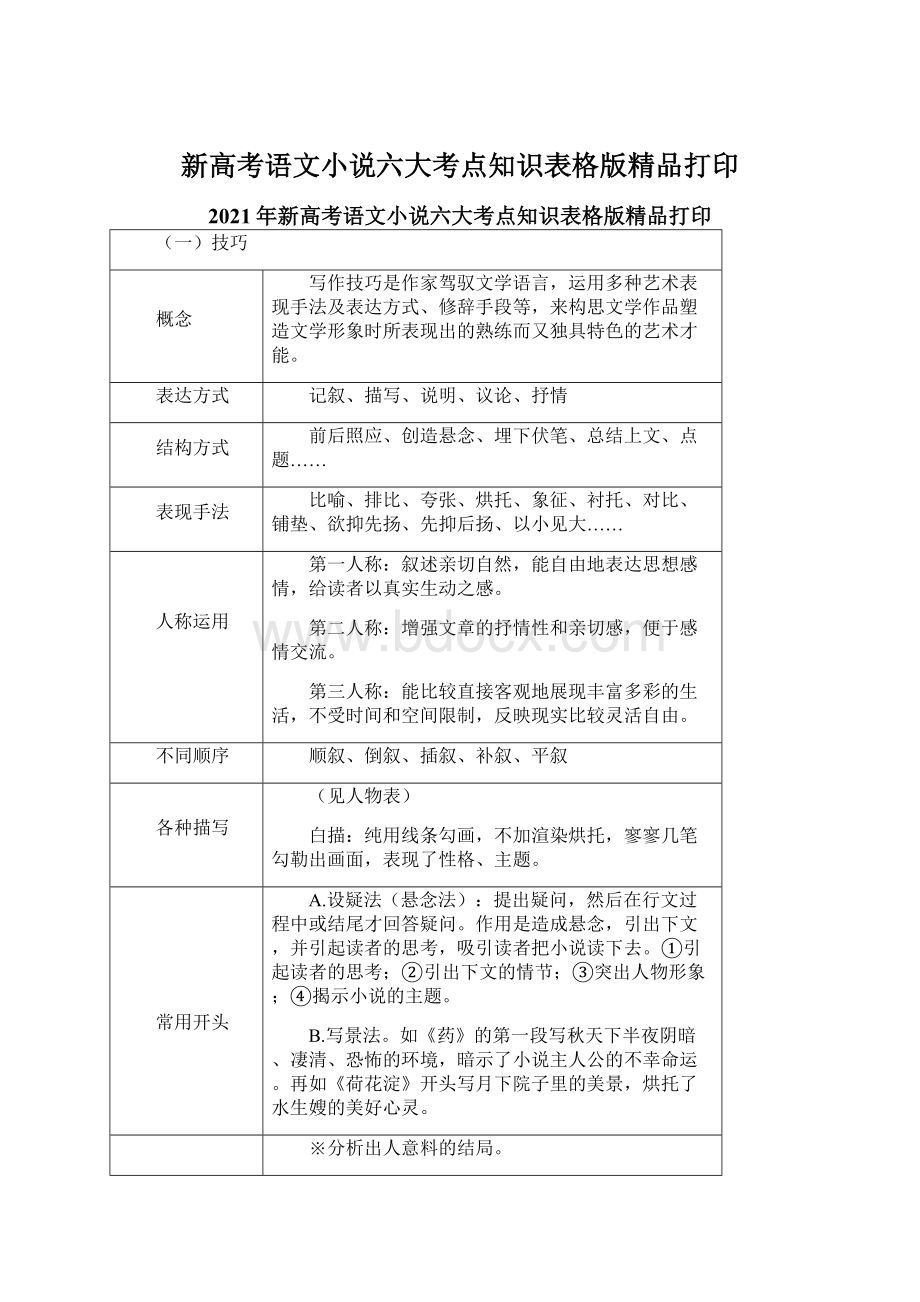

新高考语文小说六大考点知识表格版精品打印

2021年新高考语文小说六大考点知识表格版精品打印

(一)技巧

概念

写作技巧是作家驾驭文学语言,运用多种艺术表现手法及表达方式、修辞手段等,来构思文学作品塑造文学形象时所表现出的熟练而又独具特色的艺术才能。

表达方式

记叙、描写、说明、议论、抒情

结构方式

前后照应、创造悬念、埋下伏笔、总结上文、点题……

表现手法

比喻、排比、夸张、烘托、象征、衬托、对比、铺垫、欲抑先扬、先抑后扬、以小见大……

人称运用

第一人称:

叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:

增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:

能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

不同顺序

顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙

各种描写

(见人物表)

白描:

纯用线条勾画,不加渲染烘托,寥寥几笔勾勒出画面,表现了性格、主题。

常用开头

A.设疑法(悬念法):

提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。

作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

①引起读者的思考;②引出下文的情节;③突出人物形象;④揭示小说的主题。

B.写景法。

如《药》的第一段写秋天下半夜阴暗、凄清、恐怖的环境,暗示了小说主人公的不幸命运。

再如《荷花淀》开头写月下院子里的美景,烘托了水生嫂的美好心灵。

小说结局

※分析出人意料的结局。

① 从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

如《项链》。

② 从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

如《项链》,直到结尾才点出是假的,但前面已作了埋伏。

如借项链时主人一口答应,还项链时主人没有打开盒子检查等,暗示了项链是不值钱的。

※分析令人伤感的悲剧结局。

①从主题上看,能更好地深化主题。

如《药》华小栓、夏瑜的死(悲剧)揭示了辛亥革命的不彻底性----没有发动群众。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

如《药》写华小栓吃了人血馒头后的死,突现了群众(华老栓)的愚昧性格。

③ 这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

如《杜十娘怒沉百宝箱》,杜十娘的死,引起读者思考死的原因。

※分析令人喜悦的大团圆结局。

这种结局符合人们的阅读心理。

这样的结尾有什么作用?

① 从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

② 从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③ 从主题上看,这样的结局凸显反映出人类向往和平美好生活的愿望。

※分析戛然而止,留下空白的结尾。

留下了“空白”给读者想象,让读者进行艺术再创造。

标题

1、表明写作对象2、体现主要内容3、贯穿全文线索4、揭示情感主旨5、引起读者兴趣

段落

开头:

统领全篇、引起下文、营造氛围。

中间:

承上启下、对比反衬、伏笔铺垫。

结尾:

首尾呼应、总结全文、深化主题。

答题思路指导

设题

例题

答案

答题规范

A

文中运用了什么表现方法及对塑造形象的作用

(2019年卷Ⅱ)

莫泊桑《小步舞》

8.请以老舞蹈师形象为例,谈谈小说塑造人物形象时运用了哪些表现手法。

8.①用特征鲜明的细节凸显人物的个性,如老舞蹈师过时的穿戴、木偶似的舞姿等,表明他是一个怀旧的人;②用个性化的对话揭示人物的内心世界,如老舞蹈师与“我”的交谈,流露出内心的痛苦与无奈;③用典型化的场景烘托人物状态,如被人遗忘的苗圃,村托了老舞蹈师失落的心态。

运用哪一种表现手法,表达了什么内容;效果或作用,并结合具体语句加以说明。

B

分析小说标题含义和作用

(2016年卷Ⅰ)

李锐《锄》

(2)小说以“锄”为标题,有什么寓意?

请结合全文简要分析。

(2)①锄作为一种农具,象征六安爷的人生和精神;②锄喻示劳动者与土地的亲密关系;③锄意味着传统的农业生产和生活方式;④锄作为一种劳作行为,蕴含着六安爷对土地的热爱,又暗示着他对土地的告别。

1.先看标题的本义再思考深层含义

2.分析标题作用

3.分析效果

C

分析小说开头结尾的作用

(2019年卷Ⅲ)何士光《到梨花屯去》

9.两个乘客为什么沉默?

小说为什么首尾均有这一细节?

请结合全文分析。

9.第一问:

两个乘客沉默,是由于赶车老人的话使他们产生触动,并陷入沉思。

第二问:

①首尾都写到两个乘客的沉默,既是结构上的呼应,也强调了沉默之中含有深意;②小说在开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,都指引读者去思考这个看似平淡的故事中所包含的深刻意味。

小说用了什么方法?

表达了什么内容?

有何效果或作用?

与主旨的关系?

(2017年卷Ⅰ)赵长天《天嚣》(3)小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?

请结合作品进行分析。

(3)①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

从结尾本身的作用、情节上的作用、情感上的作用、主旨上的作用等几个角度答题。

朱自清的《背影》开头第一段:

我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。

开篇点题:

思念父亲,最不能忘怀的是他的“背影”。

并以此总领全文,统摄全篇,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。

“背影”在文章中出现了四次,每次的情况有所不同,而思想感情却是一脉相承的。

鲁迅的《故乡》开头两段:

我冒了严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

时候既然是深冬,渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜地响。

从缝隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

我的心禁不住悲凉起来了。

呵!

这不是我二十年来时时记得的故乡?

【解析】开头通过“阴晦”、“冷风”、“苍黄”、“萧索”、“荒村”等词语写出了故乡的凋敝、萧索、荒凉、阴冷,渲染了一种悲凉、感伤的氛围,为全文奠定了一种低沉的情感基调。

D

段落的作用考察

2010年全国卷二《大河家》第14小题:

结合全文来看,开头三段在文章中有哪些作用?

开门见山,点出文章对大河家的思念与依恋的主题;挑明在“尚未立稳脚跟放下行李”,“尚不能马上去看”大河家前,就在纸上与他们神交的写作缘由,激发读者的阅读兴趣;奠定文章的抒情基调,展现思想深沉、情感饱满的特点;总领下文,预示行文的内在结构,当下的情感与往昔的情 景相互交织。

1.段落的作用

(1)结构

(2)内容

2、规范:

结构+表现手法+内容+抒发什么感情

E

线索的作用

(2017年卷Ⅰ)赵长天《天嚣》

(2)小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?

请简要说明。

(6分)

(2)①省去许多不必要的叙述交代,使情节更简洁;②集中描写人物在特定环境下的状态与感受,使主题更突出。

(2015年卷Ⅰ)《马兰花》李德霞

(2)小说有明暗两条线索,分别是什么?

这样处理有什么好处?

请简要分析。

(6分)

(2)⑴明线是马兰花一家为借款而引发的冲突,暗线是麻婶母女的还款过程。

(2分)⑵①设置麻婶母女还款这一暗线,虽然着墨不多,但仍可展现她们的品质,丰富小说的主题;②明暗线索交织,使小说情节更为集中紧凑,突出了主人公的形象。

F

历史与现实交织

(2018年卷Ⅰ)阿成

《赵一曼女士》

6.小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?

请结合作品简要分析。

(6分)

6. ①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

从小说三要素以及主题的角度,即主题的表现、人物形象的塑造、表达效果三个方面来考虑。

G

人称的作用

(17课标卷Ⅱ)林徽因《窗子以外》

6.作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度?

请结合全文进行分析。

(6分)

(3)①人称灵活变换使用,使行文更自由流畅、思维不受阻碍,更显出“窗”对人们的无所不在的约束;②以拉家常的口吻娓娓道来,更显亲切,拉近与读者的距离,易与心灵深处的交流;③使读者体会到作者的真诚态度,增加了内容的可信度。

小结

在解答这类题目的过程中要了解一些相关的知识。

(二)情节

概念

小说中用于表现人物性格发展变化的事件,是矛盾发生、展开、发展的过程。

结构

由序幕、开端、发展、高潮、结局、和尾声构成。

作用

⑴ 交代人物活动的环境;⑵ 设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

⑶ 侧面烘托,为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

⑷ 照应前文。

⑸线索或推动情节发展。

⑹ 刻画人物性格。

⑺ 表现主旨或深化主题。

情节

安排

特点

1.全文情节一波三折。

引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

2.情节首尾呼应。

使情节完整结构严谨。

3.开头运用倒叙,设置悬念,吸引读者,引人入胜。

如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。

起到制造悬念的作用。

4.结尾戛然而止,给读者留下广阔的想象空间,或引人深思。

5.结尾出人意料,情节逆转,深化主题。

6.贯穿情节的线索,可作线索的有:

事、物、人、情、时间、空间。

如《药》中的“人血馒头”、《故乡》中的“我”等。

层层推进,使文章结构紧凑,脉络清晰。

情节安排

基本技巧

①顺叙:

按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:

不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

造成悬念,引人入胜。

③插叙:

在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

④补叙:

在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。

对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

⑤平叙:

(指叙述两件或多件同时发生的事)使头绪清楚,照应得体。

结构方式

小说情节的结构主要通过情节的推进或情绪的勾连、材料的组织来构成。

传统小说通常是以时空为本位的线性结构模式。

具体有三种:

1.基本模式:

开端——发展——高潮——结局。

“开端”是小说所反映的矛盾冲突的开始(往往能够看出作者的褒贬倾向);

“发展”是小说主要矛盾冲突从发生到激化的演变过程;

“高潮”是决定矛盾各方面的命运或者主要矛盾即将解决的关键时刻,是矛盾冲突发展到顶点,人物思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段(最能表现人物思想品格的部分);

“结局”是矛盾得到解决,人物的发展已经完成,故事有了最后的结果,主题思想得到充分展示,是情节发展的必然结果(往往是议论抒情句段)。

2.摇摆式:

通常所说的“一波三折”。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魂的魅力。

3.出乎意料又在情理之中式:

俗称“欧·亨利”式笔法。

在结尾处出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出人意料,回扣前面的情节,一切又都在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

答题思路指导

设题

例题

答案

答题规范

A

梳理

概括

情节

(2013·高考重庆卷)请围绕主人公贝尔蒂梳理文章的基本情节。

贝尔蒂俘敌(开端)——护俘(发展)——被俘(发展)——脱险(高潮)——赴死(结局)。

1、情节内容概括

2、概括组织要素:

何人、何时、何地、何事。

(2009·安徽卷《董师傅游湖》