必修下知识点总结笔记2《齐桓晋文之事》.docx

《必修下知识点总结笔记2《齐桓晋文之事》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《必修下知识点总结笔记2《齐桓晋文之事》.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

必修下知识点总结笔记2《齐桓晋文之事》

必修下知识点总结笔记

(2):

《齐桓晋文之事》

《齐桓晋文之事》

《孟子》

知识链接

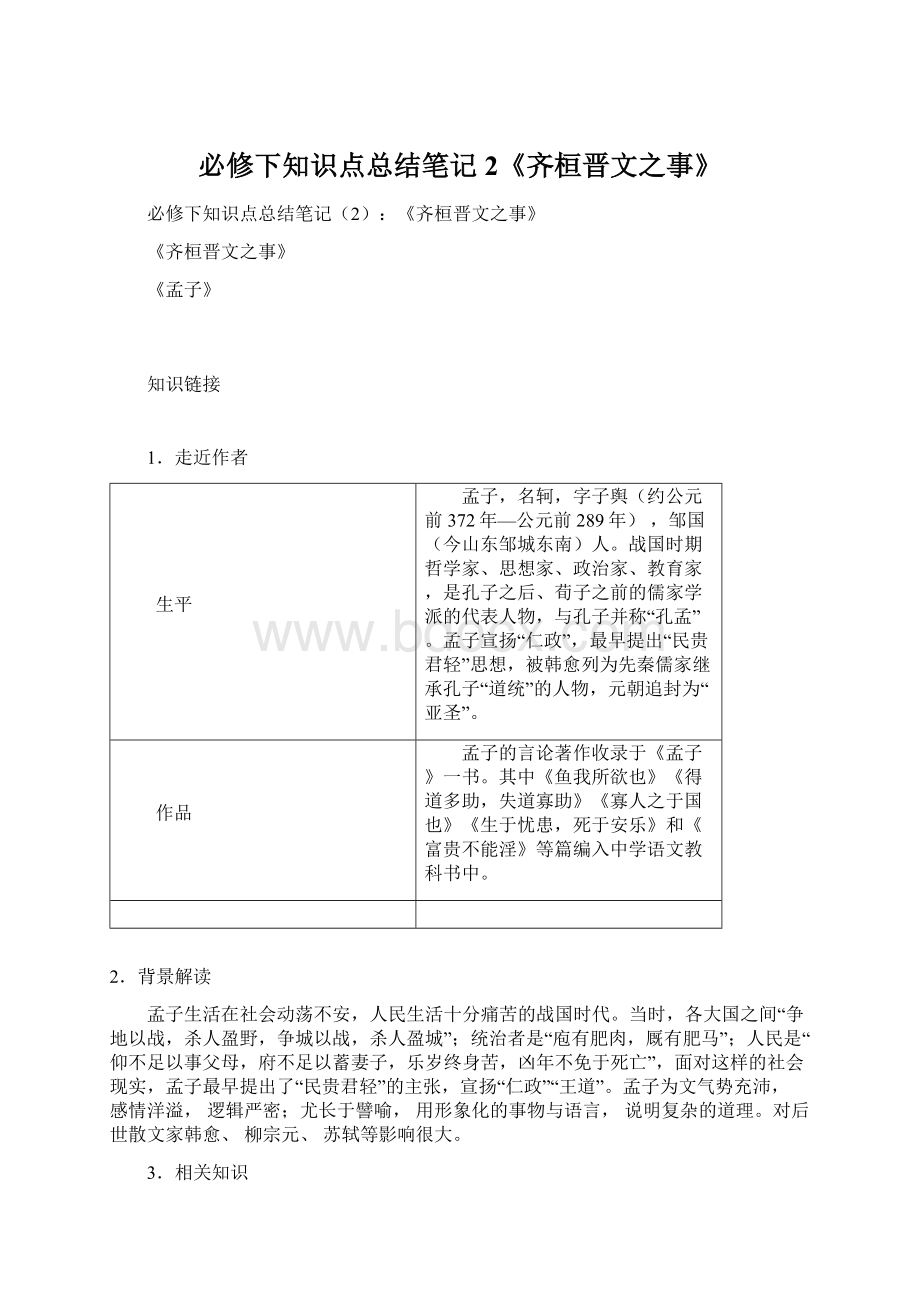

1.走近作者

生平

孟子,名轲,字子舆(约公元前372年—公元前289年),邹国(今山东邹城东南)人。

战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

作品

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

其中《鱼我所欲也》《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等篇编入中学语文教科书中。

2.背景解读

孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。

当时,各大国之间“争地以战,杀人盈野,争城以战,杀人盈城”;统治者是“庖有肥肉,厩有肥马”;人民是“仰不足以事父母,府不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,面对这样的社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,宣扬“仁政”“王道”。

孟子为文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密;尤长于譬喻,用形象化的事物与语言,说明复杂的道理。

对后世散文家韩愈、柳宗元、苏轼等影响很大。

3.相关知识

《孟子》

《孟子》一书共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典著作。

其学说出发点为性善论,主张德治。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

自从宋、元、明、清以来,都把它当做家传户诵的书。

就像我们的教科书一样。

《孟子》是四书中篇幅最长,部头最重的一本,有三万五千多字,直到清末都是科举必考内容。

《孟子》这部书的理论,不但纯粹宏博,文章也极雄健优美。

(五经:

《诗》《书》《礼》《易》《春秋》)《孟子》是记录孟轲言行的一部著作,也是儒家重要经典之一。

篇目有:

(一)《梁惠王》上、下,

(二)《公孙丑》上、下,(三)《滕文公》上、下,(四)《离娄》上、下,(五)《万章》上、下,(六)《告子》上、下,(七)《尽心》上、下。

《孟子》行文气势磅礴,感情充沛,雄辩滔滔,极富感染力,流传后世,影响深远,成为儒家经典著作之一。

必背知识

1.通假字

(1)无以,则王乎:

以,通“已”,停止

(2)然则废衅钟与(本文有多处):

与,通“欤”,语气词,表疑问

(3)王说:

说,通“悦”,高兴

(4)为长者折枝:

枝,通“肢”,肢体(一说,折枝,就是折树枝)

(5)刑于寡妻:

刑,通“型”,作榜样

(6)然则王之所大欲,可知已:

已,通“矣”,语气词,相当于“了”

(7)盖亦反其本矣:

盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归

(8)行旅皆欲出于王之涂:

涂,通“途”,道路

(9)其君者皆欲赴愬于王:

愬,通“诉”,控诉、控告

(10)是罔民也:

罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害

(11)颁白者不负戴于道路矣:

颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人

2.古今异义

(1)吾何爱一牛:

爱,吝啬

(2)老吾老,以及人之老:

以及,用来推及到

(3)至于兄弟:

至于,推广到

(4)不推恩无以保妻子:

妻子,妻子和儿女

(5)莅中国而抚四夷也:

中国,指中原一带

(6)然后从而刑之:

从而,接着就

3.词类活用

(1)齐桓、晋文之事可得闻乎:

闻,使动,使……听到

(2)危士臣:

危:

使动,使……受到危害

(3)朝秦楚:

朝,使动,使……来朝见

(4)明足以察秋毫之末:

明,形容词作名词,视力

(5)为肥甘不足于口与:

肥甘,形容词作名词,肥美的食物

(6)轻暖不足于体与:

轻暖,形容词作名词,轻暖的衣服

(7)然则小固不可以敌大:

小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词大的国家

(8)寡固不可以敌众:

寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,人口众多的国家

(9)弱固不可以敌强:

弱,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,强大的国家

(10)是以君子远庖厨也:

远,形容词作动词,远离

(11)老①吾老②,以及人之老②:

老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容词作名词,老人

(12)幼①吾幼②,以及人之幼②:

幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名词,幼儿,孩童

(13)刑于寡妻:

刑(通“型”),名词作动词,作榜样

(14)然后从而刑之:

刑,名词作动词,处罚

(15)是罔民也:

罔(通“网”),名词作动词,张开罗网捕捉,引申为陷害

4.特殊句式

【判断句】

(1)是乃仁术也

(2)夫子之谓也

(3)是诚不能也

(4)是折枝之类也

(5)是罔民也

【被动句】

百姓之不见保:

见,表示被动

【省略句】

(1)臣闻之(于)胡龁曰

(2)将以(之)衅钟

(3)将以(之)求吾所大欲也

(4)及(其)陷于罪

(5)必使(之)仰足以事父母

【宾语前置句】

(1)臣未之闻也:

否定句中代词宾语前置,即“臣未闻之也”,之,代词

(2)莫之能御也:

否定句中代词宾语前置,即“莫能御之也”,之,代词

(3)未之有也:

否定句中代词宾语前置,即“未有也”,之,起提宾作用

(4)何由知吾可也:

疑问句中代词宾语前置,即“由何知吾可也”

(5)牛何之:

疑问句中代词宾语前置,,即“牛之何”,此处之是动词,去、往

(6)何以异:

疑问句中代词宾语前置,即“以何异”

(7)夫子之谓也:

即“谓夫子也”,之,起提宾作用

(8)然则一羽之不举:

即“不举一羽”,之,起提宾作用

(9)舆薪之不见:

即“不见舆薪”,之,起提宾作用

【状语后置句】

(1)王坐于堂上:

即“王于堂上坐”

(2)构怨于诸侯:

即“于诸侯构怨”

(3)使天下仕者皆欲立于王之朝:

即“皆欲于王之朝立”

(4)我非爱其财,而易之以羊也:

即“而以羊易之”

(5)树之以桑:

即“以桑树之”

【主谓倒置句】

(1)宜乎百姓之谓我爱也:

即“百姓之谓我爱也,宜乎”

(2)若是其甚与:

即“其甚若是与”

重难探究

1.简要分析《齐桓晋文之事》中孟子因势利导、循循善诱的说理方法。

答:

本文记载了孟子与齐宣王的对话。

以推行王道为中心,全文依次论述了实行王道和仁政的依椐是“仁术”;从“不为”和“不能”的区别,说明实行仁政的途径是推己及人;不实行仁政而行霸道的危险性;详尽阐明仁政的内容,提出富民与教民的具体方案。

在整个对话中,孟子根据对方心理因势利导,始终掌握主动权,采用多种论辩技巧,十分具有说服力。

孟子善辩还表现在善用譬喻和长于推理方面。

用“力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪”比喻“王之不王”是不为而非不能;用“挟太山以超北海”与“为长者折枝”比喻“不能”与“不为”的区别;用“缘木求鱼”比喻以武力手段称霸的荒谬。

推理则是由小及大,由此及彼,如以羊易牛推出实行仁政的根据,从邹人与楚人战推出齐宣王实行霸道必败,从由牛及人的恻隐之心提出推恩是实行仁政的途径,也颇有说服力。

2.孟子政治理论里面的理想社会是什么样的?

你认为这种理想在当时能实现吗?

为什么?

答:

孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,既恬静又和谐,带有浪漫色彩的小农经济社会。

首先这个社会的核心人物——国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附于之;再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,整个社会不再有受难之人。

总之,是国泰民安,天下太平。

他的理想社会,与柏拉图的“理想国”一样,只能是乌托邦式的空想。

在古代,尤其是在那样一个“霸道”之风盛行的社会,是没有实现的可能的。

3.结合《齐桓晋文之事》,分析孟子的论辩艺术?

答:

(1)循循善诱,因势利导。

孟子生活在战国时期,当时政治上诸侯纷争,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。

各诸侯国国君都野心勃勃,追求“莅中国而抚四夷”的霸主地位。

他们崇尚的是“霸道”。

而孟子宣扬的是王道仁政学说。

在这种情况下,要对这些崇尚霸道的君王讲王道,实在不是一件很容易的事。

孟子的高明之处就在于善于察言观色,抓住对方的心理,循循善诱,因势利导。

这一点在《庄暴见孟子》中体现得尤为突出。

孟子一见到齐王就问:

“王尝语庄子以好乐,有诸?

”齐王变了脸色,并称自己喜好的不是先王的音乐,而是世俗之乐。

可见谈话的开始有些“话不投机”。

齐王变了脸色,当然是“惭其好之不正”(朱熹《孟子集注》),为自己不喜欢先王之乐而爱好世俗之乐而羞愧。

大家知道,儒家是主张先王之乐而反对世俗之乐的。

齐王无异于把自己与孟子的立场对立起来了。

可见说话的气氛很紧张。

然而孟子却提出了“王之好乐甚,则齐其庶几乎/今之乐犹古之乐”的观点。

可以说是出其不意,观点新颖。

“好乐”与国家的治理紧密相关,“今之乐”等同于“古之乐”,这让齐王产生了浓厚的兴趣。

当然最重要的是迎合了齐王的心理,从而改善了谈话的气氛。

所以齐王忍不住问:

“可得闻与?

”然而孟子接下来并没有谈“今之乐”与“古之乐”的异同在哪里。

而是巧妙地转换话题,再以谈“快乐”,诱使齐王在思想上走上孟子的思想轨道,从而牢牢地掌握谈话的主动权。

既然齐王同意了独乐不若与人同乐,与少数人同乐不若与多数人同乐,自然而然就把齐王引入到自己想谈的领域——仁政。

孟子就是这样牵着对方的鼻子,巧妙地转换话题,循循善诱,因势利导。

(2)层层深入,逻辑严密。

这一特点我们以《齐桓晋文之事》为例来谈。

孟子围绕“保民而王”这一中心论点,层次清晰,层层深入地展开论述:

第一步:

引导齐宣王抛开“霸道”而谈“王道”。

第二步:

引导齐宣王认识到自身有“不忍之心”。

抓住齐宣王“以羊易牛”的事加以阐发。

并且认为齐宣王已经有了保民的基本条件,具备了实施“王道”的基础。

第三步:

剖析齐宣王的“仁心”未及于民,未成王道,是“不为也,非不能也”。

并且进一步说明实行王道并不难,最基本的就是“推恩”,“推恩足以保四海”。

第四步:

孟子先以“兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯”,列举了霸道的危害。

从而让齐宣王说出自己的“大欲”。

并且指出:

“以若所为,求若所欲,犹缘木求鱼也。

”彻底打破齐宣王的幻想。

然后以邹楚之战为喻说明“小不可以敌大,寡不可以敌众,弱不可以敌强”的道理,以使齐宣王彻底放弃霸道。

再以“天下归心”的美好前景来说明行王道必胜于天下。

第五步:

阐明施行王道的具体措施。

“制民之产”、“谨庠序之教”,只要做到了这两点,老百姓就会归附,犹水之归于大海。

以上五步分析,层层深入,环环相扣,水到渠成,阐明了自己的观点——“保民而王,莫之能御”。

(3)取譬设喻,形象生动。

孟子论辩善于运用比喻。

《孟子》全书共261章,其中有93章用了159个比喻。

如《齐桓晋文之事》中用“力足以举百钧,而不足以举一羽”、“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”、“挟泰山以超北海”、“为长者折枝”来说明“不为”和“不能”的区别。

用“缘木求鱼”来指出齐宣王企图以武力称霸天下是多么的可笑。

在《孟子见梁襄王》中同样以生动的比喻来说明不嗜杀人,行仁政所能够产生的巨大效果。

“禾苗雨露”一喻中,孟子以禾苗比喻老百姓,以雨露比喻君恩,生动地表明君恩对老百姓的重要性,以及实行仁政的好处。

“水之就下”一喻更是表明实行仁政,老百姓就自然而然归附。

对此,汉代的赵歧《孟子题词》说:

“孟子长于比喻,辞不迫切,而意已独至。

”可谓说到点子上了。

(4)运用对比来揭示矛盾,阐发观点。

例如:

得道多助,失道寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

(《孟子·公孙丑下》)

此外,孟子在论辩过程中还经常运用排比、反复等修辞手法,笔锋犀利,气势磅礴,雄辩有力,都体