重庆市綦江实验中学校高中历史选修一42 王安石变法 基础性教案.docx

《重庆市綦江实验中学校高中历史选修一42 王安石变法 基础性教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市綦江实验中学校高中历史选修一42 王安石变法 基础性教案.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

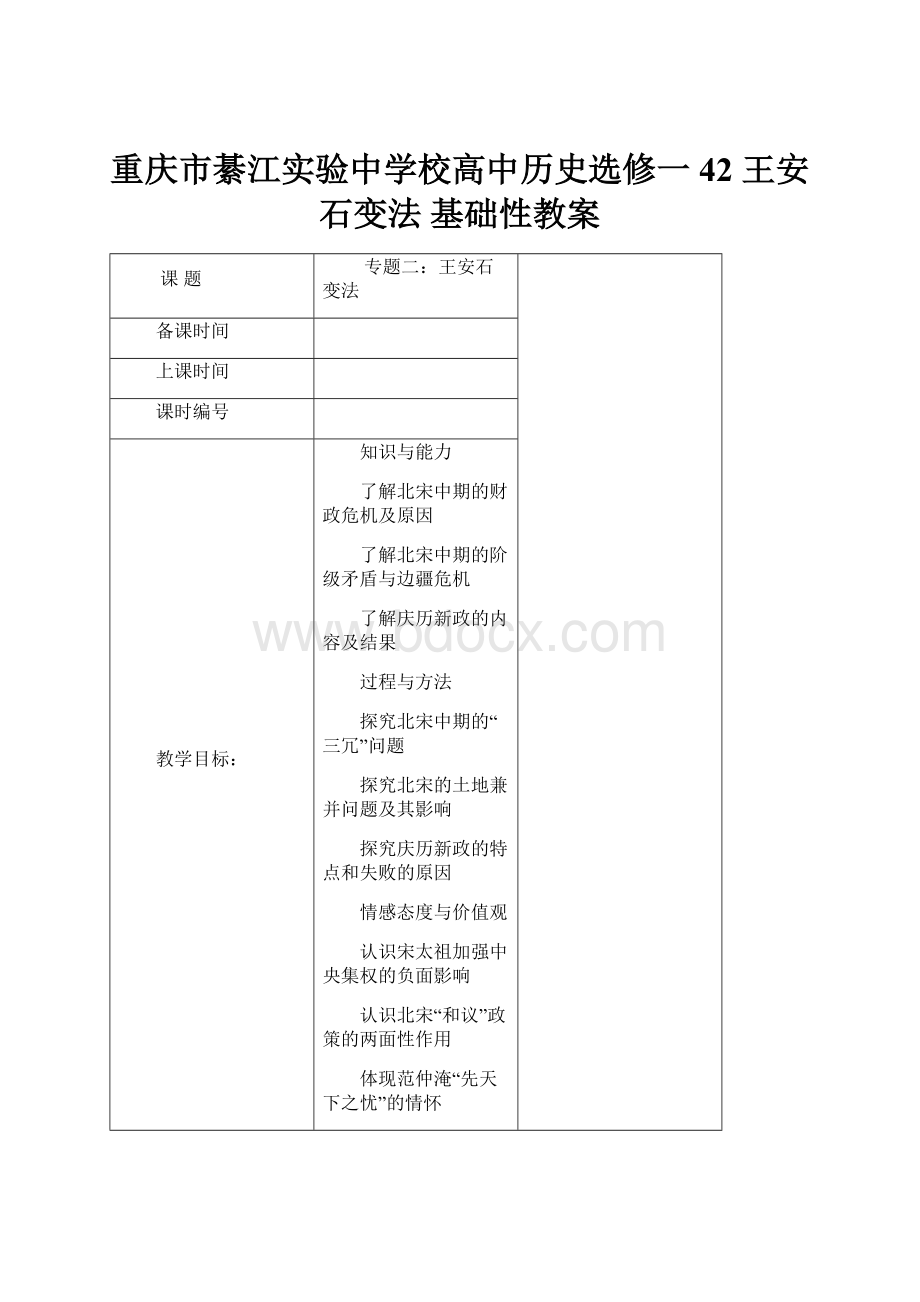

重庆市綦江实验中学校高中历史选修一42王安石变法基础性教案

课题

专题二:

王安石变法

备课时间

上课时间

课时编号

教学目标:

知识与能力

了解北宋中期的财政危机及原因

了解北宋中期的阶级矛盾与边疆危机

了解庆历新政的内容及结果

过程与方法

探究北宋中期的“三冗”问题

探究北宋的土地兼并问题及其影响

探究庆历新政的特点和失败的原因

情感态度与价值观

认识宋太祖加强中央集权的负面影响

认识北宋“和议”政策的两面性作用

体现范仲淹“先天下之忧”的情怀

教学的重点与难点

1.重点:

(1)北宋中期积贫积弱的表现

(2)北宋加强中央集权的措施

(3)庆历新政的主要内容及失败的原因

2.难点:

北宋中期积贫积弱的表现

教法与学法

1.教法:

启发式教学情景教学

2.学法:

阅读归纳法逻辑推理法

教学过程

对前面学过的《商鞅变法》和《孝文帝改革》进行回顾,再以范仲淹在《岳阳楼记》中提出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

”的名言名句导入。

首先,利用《五代十国形势图》和《北宋统一示意图》对北宋的建立和统一南方地区作一个介绍,使学生对北宋初期的状况有一个初步的了解,特别指出宋太祖赵匡胤是通过“陈桥兵变”这一途径上台建立北宋的。

讲授新课

自主学习构建知识结

教师首先要求学生围绕“北宋中期社会危机的由来、表现及其解决途径和结果”这一中心问题认真阅读教材。

一、北宋中期的财政困难(板书)

表现:

“三冗”(冗兵、冗官、冗费)弊政(板书)

(教师先让学生分别分析冗官、冗兵、冗费的原因和后果,再补充说明。

)

1、冗兵

冗兵的原因:

主要在于募兵、养兵制的弊端。

宋初大量编练禁军,后来为缓和阶级矛盾,采取“养兵”政策,政府在发生饥荒的地方“募兵”,这些措施导致北宋兵员剧增,到宋仁宗时,军队人数已达120多万。

同时,由于兵员素质低下,操练不勤,战斗力削弱,形成“积弱”局面。

北宋实行“守内虚外”的军事政策,结果形成“兵不识将,将不知兵”的局面,战斗力不强

2、冗官

冗官的原因:

一方面统治者用“分化事权”(即一职多官)的办法,防止文武官员专权,结果导致官僚机构日益膨胀,另一方面科举制的改革,导致官吏人数激增。

同时,大官僚的子孙、亲属、门客还可以以“恩荫”受官。

3、冗费

冗费的原因:

冗官、冗兵必然导致官俸、军费开支增大,再加上每年送给辽、西夏大量银绢(“岁币”),政府财政入不敷出,形成“积贫”的局面。

二、内忧外患

1、土地兼并现象严重(财政危机)(板书)

同学们都知道,在汉唐时期,土地兼并的现象往往是在王朝的中后期比较严重,而北宋不一样,一开始土地兼并的现象就十分严重,这是为什么呢?

学生回答后,教师进一步指出:

北宋统治者实行“田制不立”(指封建国家土地所有制建立不起来)、“不抑兼并”(指在承认土地私有制的前提下对土地兼并不加干预)的土地政策,纵容地主阶级兼并农民的土地。

因而北宋前期土地兼并的现象就十分严重,到了北宋中期,更达到了“富者有弥望之田,贫者无立锥之地”的严重地步。

变相增加苛捐杂税,阶级矛盾尖锐

2、农民的反抗斗争(政治危机)(板书)

(以往的农民起义主要发生在王朝的后期,如秦、两汉和唐朝,而北宋则在一开始,阶级对立就十分突出,这又是什么原因呢?

由学生思考回答后,教师指出:

汉唐是在大规模的农民起义之后建立起来的王朝,统治者注意吸取前朝灭亡的教训,着手调整统治政策,使当时的阶级矛盾有所缓和。

)而北宋是在兵变的基础上建立的,统治者为吸取五代频繁军事政变的教训,只注意调整和缓和统治阶级内部矛盾,而作为封建社会经济基础的小农经济没有得到较大的恢复和发展,再加上土地兼并的发展,阶级矛盾在北宋初年就十分尖锐,农民和士兵的起义,不但“一年多如一年,一火(伙)强如一火”,而且从以前北宋政府统治力量较薄弱的边远地区发展到统治较强大的腹心地区,严重威胁着北宋的封建统治。

3、辽、西夏的威胁(边患危机)(板书)

北宋实行“守内虚外”、被动防御的军事政策,在辽夏贵族集团的掠夺和讹诈面前显得卑躬屈膝,软弱无力,始终受到辽和西夏的威胁和进攻,面临严重的边患危机。

表现:

(1)宋辽战争(教师结合《辽、北宋、西夏形势示意图》讲述。

)宋辽战争分两个阶段:

第一阶段是宋对辽的两次进攻,目的是把契丹势力驱逐出长城。

(“夺取幽云十六州”,因为,耶律阿保机建立契丹国是在916年,947年其子耶律德光改国号为“辽”。

在这之前,契丹政权就已从石敬瑭手中得到了幽云十六州。

而北宋建立于960年,时间要比辽国晚。

因此说明,宋对辽的用兵是为了夺取幽云等州。

)这两次战争的结果是宋军遭到失败;第二阶段是辽军南下,不断威胁北宋,但最终未能打败北宋,双方议和,形成对峙局面。

(2)澶渊之盟(1005年)

A、背景:

澶渊之战(1004年)

(利用《辽、北宋、西夏形势示意图》,特别指出“澶州距离东京很近”,对宋的都城威胁很大。

)宋真宗景德元年(1004年),辽大举南侵,到达澶州城下,逼近东京。

(在宰相寇准力谏之下,真宗驾幸澶州,使宋军士气大振。

宋、辽双方在澶州相持了十余日,本来军事形势于宋有利,宋军坚守辽背后之城镇,又在澶州城下射死辽军统帅萧挞览。

辽恐腹背受敌,乃密奉书请和。

)宋军虽然打了胜仗,却订立了屈辱的澶渊之盟。

B、内容

宋纳银绢:

规定宋每岁向辽输纳银十万两作为军饷,绢________,叫“岁币”;(议定疆界:

双方约以白沟河(今海河支流大青河)为界;约为兄弟:

双方约为兄弟之邦,宋为兄,辽为弟,宋真宗称辽萧太后为叔母。

)因该盟约在澶州签订,澶州亦名澶渊郡,故史称为澶渊之盟。

C、评价

(教师组织学生对澶渊之盟进行评价,根据“积极作用”与“消极作用”何者为主流的观点在课堂上展开辩论。

8分钟后,教师对双方的观点充分肯定后做一概括。

)消极作用:

澶渊之盟是宋辽双方势均力敌,都无力战胜对方,在宋朝做了较大让步的情况下签订的和约。

这个和约加重了北宋人民的负担,加剧了北宋的财政困难。

积极作用:

维持了宋辽边境长期的和平,促进了两地的经济文化交流,保证了北宋社会经济的继续发展,也促进了民族融合。

(3)夏宋战争和议和

从1040年起,西夏连续对宋发动了三次大规模的进攻。

战争的结果是宋朝连续失败。

(西夏虽然屡打胜仗,但人马死亡较多,财力不支。

而且,因宋朝封闭了沿边榷场,采取清野固守政策,西夏人民迫切需要的茶和布匹都无法得到,因此西夏人民要求和平,开展互市贸易。

同时,辽在辽、夏边境修筑城堡,调集军队。

于是,元昊请和。

)夏、宋议和,宋每岁给夏“岁币”。

我国西北民族融合进一步加强了。

((最后,安排以下几个问题让学生讨论、探究,得出结论,从而进一步实现教学中的“情感、态度、价值观”目标。

)

思考:

1.如何认识宋辽、宋夏之间的战争?

如何认识宋辽、宋夏之间的议和?

宋对辽、西夏的战争不断失败的原因是什么?

宋辽、宋夏之间的“战”与“和”的关系怎样?

2.辽和西夏的政治制度有何相同之处?

它们与唐宋的政治制度有什么联系?

3.契丹、党项是我国古代史上重要的少数民族,他们的发展对我国北部和西北部的开发做出了重大贡献。

由此可以得出什么结论?

(以下是与上面讨论主题有关的一些观点,但不是以上问题的“全部答案”或“固定答案”,教师组织学生讨论,尽量让学生得出自己的结论,并加以肯定。

)

民族之间的战争是中华民族内部之争,但战争仍有正义和非正义之分;宋辽、宋夏的关系,虽然有战有和,但和平相处、友好往来是民族关系的主流,是推动这一时期历史发展的重要因素。

历史上的少数民族在征服中原汉族统治者的过程中,都较多地吸收了中原先进的政治制度和文化内容,辽和西夏也不例外,它们都不同程度地实行过“蕃汉分治”的制度,即对本民族和汉人实行不同的统治制度。

民族平等和民族团结对我国经济发展、社会进步、国家富强都有着重要作用。

中国历史上的各个民族长期融合,互相学习,他们的发展对我国边疆地区特别是北部和西北部的开发做出了重大贡献。

源远流长的中华文明是中华大地上各民族共同创造的。

(分析完北宋中期社会危机的由来及表现后,教师归纳指出:

北宋中期的社会危机内外交困,错综复杂。

面对这种岌岌可危的局面,忧国忧民的有识之士,无不焦虑和愤慨。

他们为挽救危局而纷纷呼吁革除弊政,振兴朝政,以从根本上改变“积贫积弱”的局面,并先后开展了以庆历新政和王安石变法为代表的改革运动。

)

三、庆历新政(板书)

首先教师用课件显示范仲淹图像和生平简介

1、实施:

时间:

1043年-1045年

基本方案:

2、主要内容(中心问题):

整顿吏治

3、结果:

庆历新政力图用政治改革扭转朝廷积贫积弱的状况,以整顿吏治为改革的中心,这势必触犯保守派官僚的利益,遭到他们的强烈反对和阻挠,改革不到一年就失败了。

尽管新政很快地失败了,但我们不必以成败论英雄。

范仲淹敢于改革封建官僚政治体制的气概,敢于限制官僚贵族特权的精神,永远值得赞扬。

揭开了北宋王安石变法的序幕。

庆历新政失败了,北宋社会的种种顽疾,不仅没有被治愈,反而越来越重。

士大夫们并没有被困难所吓倒,他们继续奋进,提出了改革时弊的各种理论、设想和方案。

到1069年,宋神宗任用王安石进行变法

。

二、措施

(一)、富民(理财措施):

1、均输法。

(1)原因:

为了供应皇族和中央的消费物资,在各地设置了发运使,总管购买物资,运往首都。

但发运使的工作不得力,大商人乘机囤积居奇,控制市场。

(2)内容:

(3)影响:

2、市易法。

(1)内容:

政府设立市易务,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

(2)作用:

限制了大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流。

国家收入也有增加。

3、青苗法。

(1)内容:

每年青黄不接时,政府贷款或借谷物给农民,收获以后偿还,加收20%的利息。

(2)作用:

既能使农民免受高利贷盘剥,又能增加政府的收入。

4、募役(免役)法。

(1)内容:

政府向应服役而不愿服役的人户,收取免役钱,雇人服役。

不服役的官僚、地主也要出钱。

(2)作用:

减轻了农民的差役负担,保证了生产时间,也增加了政府的收入。

4、农田水利法。

政府鼓励兴修水利,开垦荒地,促进了农业生产的发展。

5、方田均税法。

政府重新丈量土地,按照每户占有土地的多少和肥瘠收取赋税,官僚、地主不得例外。

增加了封建国家的田赋收入。

二)、强兵(军事措施):

1、将兵法。

把禁军固定在一定辖区,将禁军进行精简裁并,由固定的将官加以训练。

加强了军队训练和战斗力,充实了边防力量。

2、保甲法。

政府把农村住户组织起来,十家编为一保。

保丁在农闲时练兵,平时种田,维持社会秩序,战时编入军队作战。

既可以加强对人民的控制,又可以抵御辽和西夏的进攻,同时减少了军费开支。

3、保马法

(1)原因:

(2)内容:

(3)作用:

4、军器监

(1)原因;军器生产和管理非常混乱,严重影响了军队的战斗力

(2)内容

(3)作用;武器生产量增加,质量也有所改善

三)、育才(教育措施)

1、科举改革

内容(改革科举制度。

废除死记硬背的明经诸科,进士科不再考诗赋,专考经义和时务策。

设明法科,专考律令、断案等。

有利于培养大量从事实际事务的有用人才。

)

2、改革学校制度

改革太学,重新编篡教科书,内容为儒家经典,主要有

(考试成绩优秀者,可直接授官,以资鼓励。

使学校变成为变法造舆论、育人才的地方。

)

(最后,要求学生分析庆历新政和王安石变法内容上的主要不同点。

学生回答后,教师总结指出:

庆历新政为解决内忧外患,不得不把改革的重点放在政治方面;王安石变法为解决财政困难,不得不把改革的重点放在经济方面。

)

四)、变法最终结果失败

失败原因

①变法触犯了大官僚、大地主的利益遭强烈反对。

②宋神宗在变法的后期决心动摇及其死后司马光任宰相,废除了新法。

③在变法过程中,用人不当,出现了新法危害百姓的现象。

④指导思想上偏重于理财,违背经济发展规律。

⑤新法实行显得过于急

根本原因:

没有改变封建土地制度和封建剥削制度,反而从根本上认可了封建土地制度和封建剥削制度.

五、变法的评价、

㈠变法的评价

⑴性质:

是一场地主阶级为挽救统治危机而实行的富国强兵的改革。

⑵变法不足:

①它是地主阶级挽救统治危机的改革运动,没有触及封建土地所有制,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

⑶积极影响:

①增加了政府财政收入,加强了军事力量,在一定程度上改变北宋积贫积弱的局面。

②王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

六.变法启示:

(1)从改革的原因来看:

改革是社会发展的必然要求。

(2)从改革的目的和结果来看:

改革是促进国家强盛的手段,但不是所有的改革都能取得成功。

(3)从改革的过程来看:

改革会改革不是一帆风顺的,有阻力、充满艰险,因此,要求改革者要有超乎常人的勇气和胆识,行动要坚决彻底,还要注意用人

课课堂小结

首先,教师总结本节的知识要点(即板书设计部分),帮助学生巩固基础知识,最后教师总结指出:

本节课我们从北宋初年的立国政策分析了北宋中期社会危机产生的原因和表现,针对严重的社会危机,先是庆历新政企图用政治改革扭转积贫积弱的现状,后是王安石用经济改革来刷新政治,但由于北宋中期的社会矛盾错综复杂,且积重难返,两次改革终归失败。

此后,北宋积贫积弱的局面日益加重,最终被金所灭。

教学反思