届中考语文分类集训专题十一古诗词鉴赏.docx

《届中考语文分类集训专题十一古诗词鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届中考语文分类集训专题十一古诗词鉴赏.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

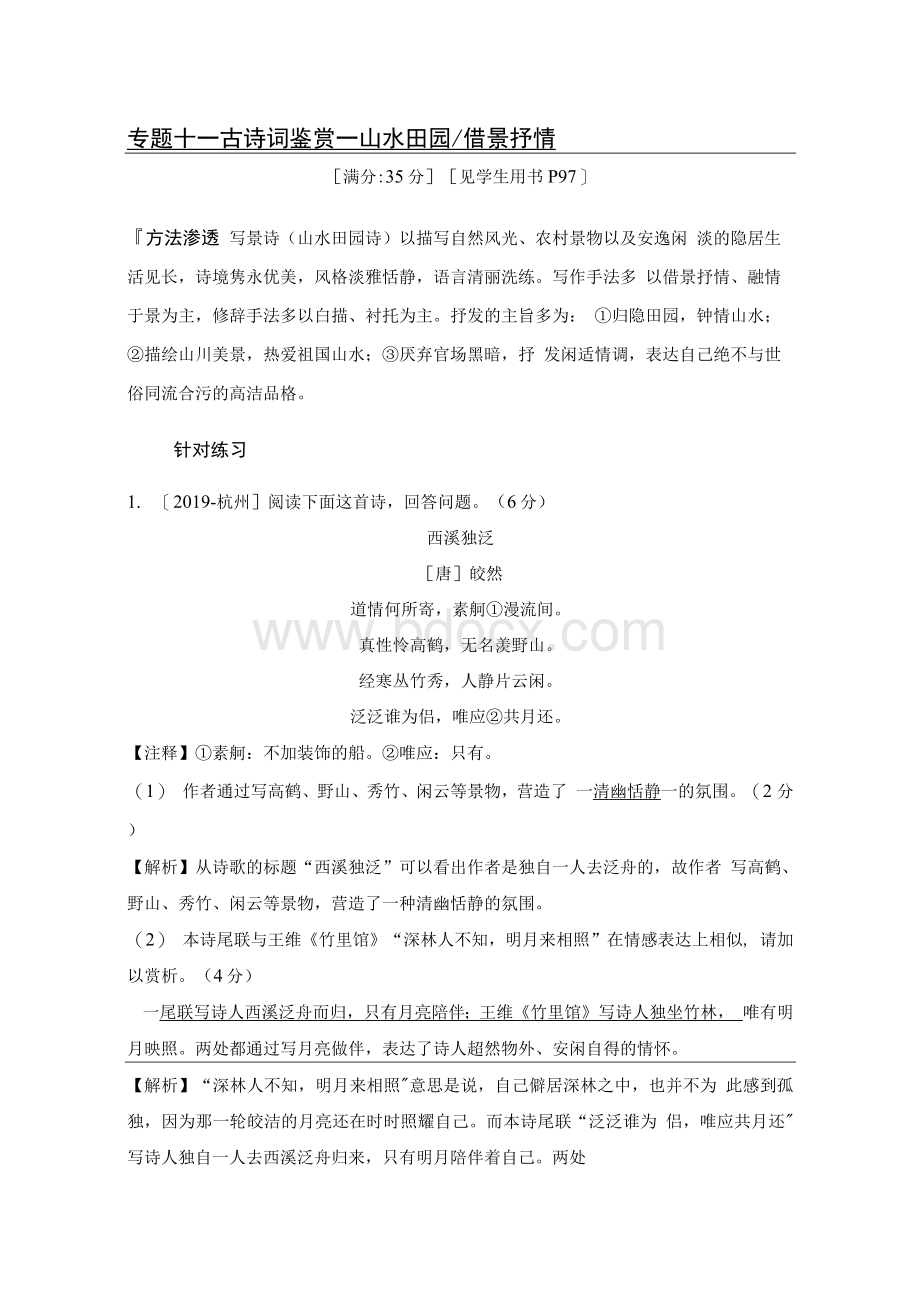

专题十一古诗词鉴赏一山水田园/借景抒情

[满分:

35分][见学生用书P97]

『方法渗透写景诗(山水田园诗)以描写自然风光、农村景物以及安逸闲淡的隐居生活见长,诗境隽永优美,风格淡雅恬静,语言清丽洗练。

写作手法多以借景抒情、融情于景为主,修辞手法多以白描、衬托为主。

抒发的主旨多为:

①归隐田园,钟情山水;②描绘山川美景,热爱祖国山水;③厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己绝不与世俗同流合污的高洁品格。

针对练习

1.[2019-杭州]阅读下面这首诗,回答问题。

(6分)

西溪独泛

[唐]皎然

道情何所寄,素舸①漫流间。

真性怜高鹤,无名羡野山。

经寒丛竹秀,人静片云闲。

泛泛谁为侣,唯应②共月还。

【注释】①素舸:

不加装饰的船。

②唯应:

只有。

(1) 作者通过写高鹤、野山、秀竹、闲云等景物,营造了一清幽恬静一的氛围。

(2分)

【解析】从诗歌的标题“西溪独泛”可以看出作者是独自一人去泛舟的,故作者写高鹤、野山、秀竹、闲云等景物,营造了一种清幽恬静的氛围。

(2) 本诗尾联与王维《竹里馆》“深林人不知,明月来相照”在情感表达上相似,请加以赏析。

(4分)

一尾联写诗人西溪泛舟而归,只有月亮陪伴;王维《竹里馆》写诗人独坐竹林,唯有明月映照。

两处都通过写月亮做伴,表达了诗人超然物外、安闲自得的情怀。

【解析】“深林人不知,明月来相照"意思是说,自己僻居深林之中,也并不为此感到孤独,因为那一轮皎洁的月亮还在时时照耀自己。

而本诗尾联“泛泛谁为侣,唯应共月还"写诗人独自一人去西溪泛舟归来,只有明月陪伴着自己。

两处

都使用了拟人化的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成自己心心相印的知己朋友,表达了诗人安闲自在、超然物外的情怀。

考真题♦♦♦

2.[2019∙原创]阅读下面这首诗,回答问题。

(5分)

江楼夕望招客

[唐]白居易

海天东望夕茫茫,山势川形阔复长。

灯火万家城四畔,星河一道水中央。

风吹古木晴天雨,月照平沙夏夜霜。

能就①江楼消暑否?

比君茅舍较清凉。

【注释】①就:

近,到。

(1) 苏轼说“白公晚年诗极高妙”。

作者在这首诗中运用了晴天雨、夏夜霜—这两个新奇的比喻,逼真而传神地写出了夏夜宁静清凉的风光。

(2分)

【解析】在这首诗中,诗人写出了夏季黄昏时站在楼上所看到的杭州城外繁华景色。

具体用新奇的比喻描写夏夜宁静清凉的风光的是五、六句,这里把晴天时,风吹古树飒飒作响比作“晴天雨",把夏夜里,月光洒满了平地比作“夏夜霜",比喻新奇、逼真而传神。

(2) 全诗以“望”字统领全篇,写出了黄昏时站在楼上所看到的杭州城外繁华景色,请结合全诗做简要分析。

(3分)

.首联写眺望的远景,山川壮阔而又高远;颔联写近景,万家灯火,映在水中的星河闪烁,都是俯瞰所见;颈联由上而下写风吹古木,月照平沙;而尾联则是“东望"所感,向朋友发出消暑邀请。

【解析】阅读这首诗后,不难看出,这首诗前三联写景,尾联抒情。

首联写海天、山、川,为远景,仰视和远眺之景;颔联写城中灯火和水中星河,颈联写古木、平沙,两联为近景,俯视之景。

以上三联所写景物,皆望中所见,均为傍晚时分的景物。

尾联由所望的夕景生发感想,邀请朋友来此消暑。

答题时首先要对全诗的每一联进行简单分析,然后点明各联跟望的关系即可。

3.[2019-金华金东区一模]阅读下面这首诗,回答问题。

(3分)

与夏十二登岳阳楼①

[唐]李白

楼观岳阳尽,川迥气同庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯气

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【注释】①此诗当是唐肃宗乾元二年(公元759年)秋李白遇赦由江夏南游洞庭时登岳阳楼而作。

②迥:

远。

③行杯:

传杯而饮。

历代文人写下过许多有关“洞庭湖”“岳阳楼”的传世佳作。

范仲淹著有《岳阳楼记》,孟浩然创作了《望洞庭湖赠张丞相》,李白写下了《与夏十二登岳阳楼》。

请仔细比较这三篇作品,完成下表。

作品

洞庭湖的景象

景物描写

的作用

《岳阳楼记》(范仲淹)

淫雨霏霏,连月不开 春和景明,

波澜不惊••••••

—①—

《望洞庭湖赠张丞相》(孟浩然)

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

《与夏十二登岳阳楼》(李白)

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

—③—

①通过岳阳楼雨天与晴天的对比,揭示了“不以物喜,不以己悲"的古仁人之心,也表达了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的爱国爱民情怀。

②通过描写洞庭湖烟波浩渺,欲渡无舟的景象,曲折地表达了诗人希望张九龄予以援引之意。

③通过描写江水苍茫,洞庭湖面开阔浩荡,表达了诗人流放获释以后的喜悦心情(或:

乐而忘忧的闲适旷达的襟怀)。

【解析】熟悉掌握这三篇古诗文的内容和主旨,联系所学知识和表格中给出的洞庭湖的景象,再结合景物描写的作用作答即可。

景物描写的作用,简言之,就是为了表达作者的某种感情。

范仲淹的《岳阳楼记》表达了自己“不以物喜,不以己悲"的旷达胸襟与“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的政治抱负。

孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》衬托出诗人积极进取的精神状态,暗喻诗人正当年富力强,希望张九龄予以援引,愿为国家效力,做一番事业。

李白的《与夏十二登岳阳楼》,前两句形象地表明诗人流放获释以后的喜悦心情。

据此理解作答即可。

4.[2019-金华兰溪市一模]阅读下面这首诗,回答问题。

(4分)

阁夜①

[唐]杜甫

岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。

五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。

野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵。

卧龙跃马②终黄土,人事音书漫③寂寥。

【注释】①本诗为杜甫寓居夔州(今重庆奉节)西阁时所作。

当时西川军阀混战,吐蕃也不断入侵蜀地。

李白、严武、高I®等人均先后去世。

②跃马:

指公孙述,自立为天子。

③漫:

任凭,听任。

(1) 一切景语皆情语。

首联描绘了一幅冬日寒冷孤寂的图景,虽然没有一个词提到诗人的心境,但是诗人的心境已经蕴含其中了。

首句中的“催”字,写出了每一天太阳升起又落下,而诗人自己也步入了暮年,忧心的事情很多,时光的流逝让人不得不产生一种来日无多的紧迫感。

第二句中的“寒”字,写出了—冰天雪地固然寒冷,对于贫病交加、漂泊天涯的杜甫来说,心境的凄寒也和这个冰天雪地的寒宵融为一体了。

(2分)

【解析】分析诗意,需要联系诗人当时所处的环境。

开首二句点明时间,首句“岁暮"指冬季;“阴阳"指日月;“短景"指冬天日短。

一“催"字,形象地说明夜长昼短,使人觉得光阴荏苒,岁序逼人。

次句天涯,指夔州,又有沦落天涯之意。

在霜雪刚停的寒冬夜晚,雪光明朗如昼,漂泊旅居在外的诗人对着凄凉寒怆的夜景,不由感慨万千。

(2) 古人评价本诗的颔联“五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇”写得伟丽。

请你结合内容做具体的赏析。

(2分)

前句从听觉角度,写出了五更时分军营里的鼓角声响亮,愁人不寐;后句从视觉角度,写出了星光侧映在峡江中,随着水波动荡摇摆。

诗人对时局的深切关怀和对三峡夜深美景的欣赏巧妙结合,抒发了诗人悲壮深沉的情怀。

【解析】“五更"二句,承次句“寒宵",写出了夜中所闻所见。

上句“鼓角",指古代军中用以报时和发号施令的鼓声、号角声。

晴朗的夜空,鼓角声分外响亮,正是五更天快亮的时候,诗人忧愁难眠,那声音更显得悲壮感人。

这就从侧面烘托出夔州一带也不太平,黎明前军队已在加紧活动。

诗人用“鼓角"二字点示,再和“五更”“声悲壮”等词语结合,兵革未息、战争频仍的气氛就自然地传达出来了。

下句说雨后天空无尘,天上银河显得格外澄澈,群星参差,映照峡江,星影在湍急的江流中摇曳不定。

景色是美的。

前人赞扬此联写得“伟丽它的妙处在于:

通过对句,诗人把他对时局的深切关怀和对三峡夜深美景的欣赏,有声有色地表现出来。

诗句气势苍凉恢廓,音调铿锵悦耳,辞采清丽夺目,“伟丽”中深蕴着诗人悲壮深沉的情怀。

5.[2019-温州瓯海区、鹿城区一模]阅读下面这首诗,回答问题。

(4分)

夜归鹿门υ歌

[唐]孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

首句以山寺钟鸣反衬鹿门山

(1)的环境特点,用渡头的喧闹反衬诗人

(2)的内心感受。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

此处用比照,前句写人们沿着沙路向江村走去,后句写诗人自己乘着小舟返回鹿门,表达了诗人与世无争的志趣。

鹿门月照开烟树,您到庞公②栖隐处。

“忽"字用得极妙,可做这样的赏析:

⑶。

岩扉松径长寂寥,惟有查号自来去。

“幽人"既指庞公,也是自况,塑造了一个孤高的隐士形象。

【注释】①鹿门:

山名,在襄阳。

②庞公:

庞德公,东汉襄阳人,隐居鹿门山。

荆州刺史刘表请他做官,不久庞德公携妻登山采药一去不回。

阅读全诗,根据已有内容,补全批注。

(1).宁静(幽静)(1分)

(2).孤独(寂寞)(1分)

【解析】开篇二句写诗人傍晚江行的见闻。

首句写白昼已尽,黄昏降临,幽僻的古寺传来了报时的钟声,次句写沔水口附近的渔梁渡头人们急于归家时抢渡的喧闹。

首句表现的是安宁静谧的环境,次句却表现喧嚣,形成了鲜明而强烈的对比,这是远离人寰的禅境与喧杂纷扰的尘世的对比,也衬托出诗人的孤独(寂寞)的内心感受。

(3) 一“忽"字表达了诗人忘情地攀登崎岖山路,不知不觉就到了庞公的隐居地,表现了诗人完全陶醉于大自然美景,以至于忘乎所以。

(意思相近即可)(2分)

【解析】“忽"是忽然的意思。

鹿门山的林木本为暮露所笼罩,朦胧而迷离,山月一出,清光朗照,暮雾竟消,树影清晰。

诗人完全被大自然陶醉,他忘情地攀登着崎岖的山路,不知不觉间来到了庞公昔时隐居的地方。

这微妙的感受,亲切的体验,表现出隐逸的情趣和意境,隐者为大自然所融化,以至于忘乎所以。

6.[2019-嘉兴桐乡市、海宁市一模]阅读下面这首诗,回答问题。

(5分)

西楼

[北宋]曾巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼①四面钩疏箔②,卧看千山急雨来。

【注释】①朱楼:

富丽华美的楼阁。

即标题的“西楼"。

②钩疏箔:

把帘子挂起。

疏箔,用芦苇或竹子编成的帘子,有隙可通风。

(1) 根据你对这首诗的理解,完成下面的填空。

(2分)

这首诗写的是在海边的高楼上欣赏暴风雨的情况。

前两句通过对一浪涌(浪卷)、云压、风吼和雷鸣等的描写,突出了风雨来临之前海面的壮美气势。

【解析】这首诗写的是在海边的高楼上欣赏暴风雨的情况。

前两句为后两句蓄势,照例描写暴风雨到来前的风云雷浪,显得气派场面更加宏大。

据此,可以概括出答案。

(2) 诗句“朱楼四面钩疏箔”看似平淡,作用却不可小觑。

请试做分析。

(3分)

①此句写“朱楼"起到了点题的作用。

②此句是从楼前海景通向楼后山景的桥梁,也是由写景转向抒情的过渡。

③有了这一句,全诗避免了一气直下,显得跌宕有致。

④这一逆情悖理性的动作,不但激发了读者的兴趣,更易于引起读者深入思考。

同时,它也为后面表达情感做了有力的铺垫。

【解析】“朱楼四面钩疏箔",此句在全诗结构上位置颇为重要,起一种衬垫作用。

有了这一句,全诗避免了一气直下,显得跌宕有致。

西楼是处在海山之间,本诗写景是由海(楼前)一楼侧一楼一山(楼后)的顺序。

此句写“朱楼”既是点题,更是从楼前海景通向楼后山景的桥梁,也是由写景转向抒情的过渡。

“四面钩疏箔",指楼上人即诗人把楼四面窗户垂挂的疏帘用钩卷起。

按常理推测,风雨将至之际,应当闭窗才是。

但诗人此刻偏要敞开四面窗户,这个动作颇出人意料,似乎觉得逆情悖理,在“山雨欲来风满楼"之时,只有垂帘,一般不会挂帘。

但这恰恰是真情的流露,诗人想“卧看千山急雨来",已经到了痴情的地步,因而能够引人思考而发现奇趣。

7.[2018-杭州经济开发区二模]阅读下面这首诗,回答问题。

(4分)

南邻

[唐]杜甫

锦里①先生乌角巾,园收芋栗未全贫。

惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。

秋水才深四五尺,野航②恰受两三人。

白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新