语文阅读理解题答题公式和技巧.docx

《语文阅读理解题答题公式和技巧.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文阅读理解题答题公式和技巧.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

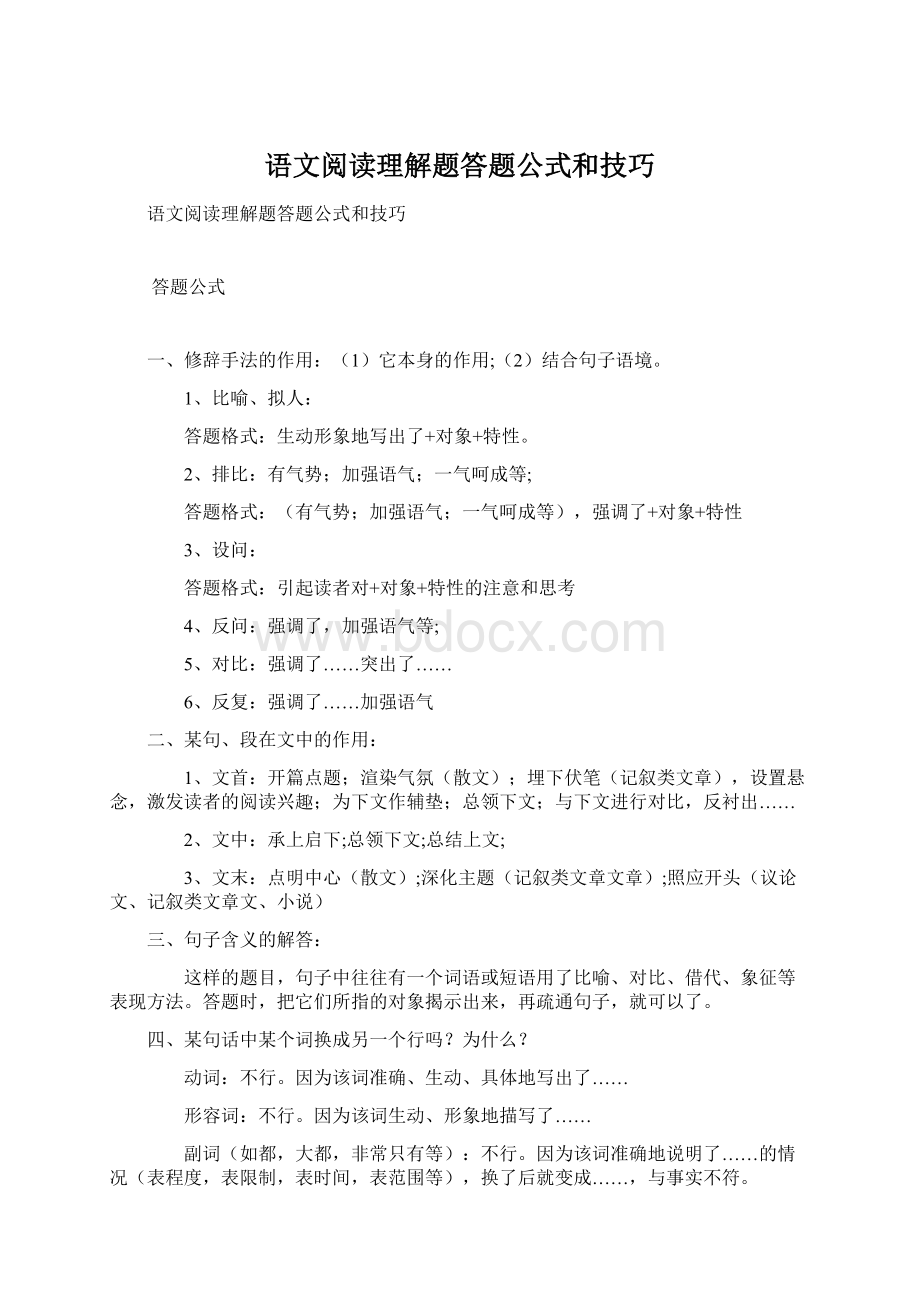

语文阅读理解题答题公式和技巧

语文阅读理解题答题公式和技巧

答题公式

一、修辞手法的作用:

(1)它本身的作用;

(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:

答题格式:

生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:

有气势;加强语气;一气呵成等;

答题格式:

(有气势;加强语气;一气呵成等),强调了+对象+特性

3、设问:

答题格式:

引起读者对+对象+特性的注意和思考

4、反问:

强调了,加强语气等;

5、对比:

强调了……突出了……

6、反复:

强调了……加强语气

二、某句、段在文中的作用:

1、文首:

开篇点题;渲染气氛(散文);埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念,激发读者的阅读兴趣;为下文作辅垫;总领下文;与下文进行对比,反衬出……

2、文中:

承上启下;总领下文;总结上文;

3、文末:

点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)

三、句子含义的解答:

这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

四、某句话中某个词换成另一个行吗?

为什么?

动词:

不行。

因为该词准确、生动、具体地写出了……

形容词:

不行。

因为该词生动、形象地描写了……

副词(如都,大都,非常只有等):

不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

五、一句话中某两三个词的顺序能否调换?

为什么?

不能。

因为:

(1)与人们认识事物的(由浅入深、由表入里、由现象到本质)规律不一致。

(2)该词与上文是一一对应的关系。

(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。

六、段意的概括归纳

1、记叙类文章:

回答清楚(什么时间、什么地点)什么人做什么事。

格式:

(时间+地点)+人+事。

2、说明类文章:

回答清楚说明对象是什么,它的特点是什么。

格式:

说明(介绍)+说明对象+说明内容(特点)

3、议论类文章:

回答清楚议论的问题是什么,作者观点怎样。

格式:

用什么论证方法证明了(论证了)+论点

七、表达技巧在古代诗歌鉴赏中占有重要位置

表现手法诸如用典、烘托、渲染、铺陈、比兴、托物寄情、情景交融、借景抒情、动静结合、虚实结合、委婉含蓄、对比手法、讽喻手法、象征法、双关法等等。

诗中常用的修辞方法有夸张、排比、对偶、比喻、借代、比拟、设问、反问、反复等。

分析诗歌语言常用的术语有:

准确、生动、形象、凝练、精辟、简洁、明快、清新、新奇、优美、绚丽、含蓄、质朴、自然等。

复习时要系统归纳各种表达技巧,储备相关知识。

首先要弄清这些表达技巧的特点和作用,再结合具体诗歌进行仔细体味、辨析。

至于评价诗歌的思想内容和作者的观点态度,则包括总结作品的主旨,分析作品所反映的社会现实,指出其积极意义或局限性等。

总之,鉴赏古代诗词,第一步,把握诗词内容,可以从以下几方面入手:

1细读标题和注释;2分析意象;3品味意境;4联系作者。

第二步,弄清技巧:

1把握形象特点;2辨析表达技巧;3说明表达作用。

第三步,评价内容观点:

1概括主旨;2联系背景;3分清主次;4全面评价。

答题时,要特别注意以下几点:

一是紧扣要求,不可泛泛而谈;二是要点要齐全,要多角度思考;三是推敲用语,力求用语准确、简明、规范。

易混术语区分

一、“方式、手法”的区分

艺术手法,又叫表达技巧,包括:

①表达方式:

记叙、描写、抒情、议论、说明。

②表现手法:

起兴、联想、烘托、抑扬、照应、正侧、象征、对照、由实入虚、虚实结合、运用典故、直抒胸臆、借景抒情、寓情于景、情景交融、托物言志、借古讽今、化动为静、动静结合、以小见大、开门见山。

③修辞:

比喻、借代、夸张、对偶、对比、比拟、排比、设问、反问、引用、反语、反复。

二、“情”、“景”关系区别

借景抒情、寓情于景、情景交融,都是诗人把要表达的感情通过景物表达出来。

“借景抒情”表达感情比较直接,读完诗歌后的感受是见“情”不见“景”;

“寓情于景”、“情景交融”。

表达感情时正面不着一字,读完诗歌后的感受是见“景”不见“情”,但是仔细分析后却发现诗人的感情全部寓于眼前的自然景色之中,一切景语皆情语。

三、描写的角度

常见的角度有:

形、声、色、态、味。

“形”、“色”是视觉角度;“声”是听觉角度;“态”分为动态和静态;“味”是触觉角度。

答题技巧

1、某段或某句在文中的作用

在首段----开篇点题;总领全文;设置悬念,激发读者的阅读兴趣;埋下伏笔,为下文做铺垫;与下文进行对比,反衬出……

在中间——承上启下;总领下文;总结上文。

在文尾——点明中心;深化主题;照应开头。

2、概括某段大意

(1)要准确的概括出段意,首先要读懂段落每句话的意思,还要弄清楚段内各句的相互关系,找出能揭示全段意思的主要句子,即所谓的中心句(中心句的位置多数在段首或段末,个别也有在段中的)。

如果没有中心句的,就要抓住全段的中心意思,自己总结概括。

(2)摘句法,即找出段落中的中心句。

例如《我的老师》中的第二自然段,就可摘取其中的“她从来不打骂我们”一句来概括段意。

(3)概述法,用自己的语言概述全段的主要意思。

例如《故乡》的第二部分,内容很丰富,记述的人物事件很多,可用自己的话概括:

“我”回到故乡的所见、所闻、所感。

(4)联合法。

有些段落讲的不止一个意思,概括时必须用简练的语言把几个意思表述出来,缺一不可,这就是联合内容要点加以概述。

例如《记一辆纺车》的第四段,就要综合三层意思:

纺线使衣着自给,纺线使大家爱惜自己制作的衣服,纺线是大家形成了新的美的观念。

3、概括全文的主要内容的答题模式

谁----为了什么-----做了什么----结果怎样。

4、说说主人公思想性格变化题型

关键要答出“变”来,如:

他从以前……变得……

5、五种表达方式:

记叙、描写、说明、议论、抒情

记叙文中的议论是作者在记叙中所记事物发表自己的看法。

或赞扬,为什么赞扬;或反对,为什么反对。

记叙文中的抒情是作者在记叙的过程中对所记事物抒发自己的感情。

它一般可分为两大类:

直接抒情和间接抒情(托物言志、借景抒情)。

6、怎样概括文章的中心思想

文章的中心思想就是作者的写作意图、目的。

它是通过文章的字、词、段、篇的结构形式表达出来的。

我们要归纳中心思想,首先必须读懂文章的主要内容、段意或文章的中心句来概括总结,也可以从审题、文章的开头、结尾、重点段、议论部分或从考题中得到提示入手。

其主要方法有:

(1)先概括文章的主要内容,再想一想作者为什么要写这些内容,然后领会写作目的,即中心思想。

如《穷人》主要描写了渔夫和他的妻子桑娜,不管自己家境困难依然收养了自己已故邻居的两个孤儿这件事,想一想作者为什么要写这些呢,从文中可以分析出作者的写作目的是:

反映沙俄时代渔民的悲惨生活和穷人宁可自己吃苦,也要互相帮主的高尚品质。

(2)分析课文的重点段,从文中找出中心思想。

如《卖火柴的小女孩》的第二段,描写了卖火柴的小女孩几次擦燃火柴所产生的美好的幻觉以及幻觉瞬间消逝,重新回到冷酷的现实,再联系第一段和第三段“惨死接头”就不难找出中心:

作者的目的就是要揭露资本主义社会的罪恶,表达了他对小女孩的不幸遭遇的深切同情。

(3)从文题找中心,有些文章的题目就直接点明了中心。

如《伟大的友谊》,文章歌颂了马克思和恩格斯的伟大的革命友谊。

(4)从中心句找中心,如《我的伯父鲁迅先生》中最后一句:

“伯父就是这样一个人,他为别人想得多,为自己想的少。

”又如《我的心事》中反复出现的一句话:

“说话要算话”就是这篇文章的中心。

7、景物描写的作用----交代故事发生的时间、地点;渲染气氛,烘托人物心情;表现人物性格;推动情节的发展。

8、“根据语境解释词语”题型

有两种答题方式,一种是通过对上下文的分析,直接写出该词语的意思;另一种更为完整,即在解释完该词语后,再加上----在文中指的是……

9、“赏析优美语句”题型(主要有两种题型)

A、“××”词好在哪里?

★答题方式:

动词:

该词准确、生动、具体地写出了……

形容词:

该词生动、形象地描写了……

副词(如都,大都,非常只有等):

该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等)。

B、“××”词能不能删掉?

★答题方式:

①不能,“××”这个词,准确、生动、具体地说明了……,能够激发读者的兴趣,去掉就没有这种效果。

②不能,删掉“××”词,否则句子的意思就变成了……,显得太绝对化;用了“××”词,准确地说明了……,符合实际情况,留有余地,具有科学性。

C、赏析句、段从三方面考虑:

含义(写了什么,选材有什么独特之处);

手法(写作方法,语言特色,修辞——1、比喻:

生动形象;2、拟人:

形象生动;3、夸张:

突出特征;4、排比:

加强语气;5、反问:

态度鲜明,增强语气);

作用(文章的社会价值,意义,作用等)。

10、记叙的顺序----顺叙,倒叙,插叙(补叙属于插叙的一种)

11、写作人称的好处----第一人称,真实可信;第二人称,亲切自然;第三人称,可以多角度描写,不受时间和空间的限制。

三、示范举例:

1、是什么?

我们在回答“是什么”这种类型的问题时,应该问什么就答什么。

要注意保持问题和答案的一致性,一般来说,“是”前面的语句都该保留。

(例:

《养花》的最后一句)

2、为什么?

我们在回答“为什么”类型的问题时,一般要讲清原因,再讲结果。

讲清原因时,要写出人物是怎样做的,由此你感受到了什么。

也就是要往中心上靠。

回答问题时,要加入“因为……所以……”“由于……因此……”等表示因果关系的关联词语。

(例:

《伟大的友谊》一文中有这样一个问题:

“为什么说马克思和恩格斯的友谊是伟大的友谊?

”我们可以在读懂文章的基础上,联系课文内容回答:

“因为马克思和恩格斯是在长期的共同奋斗中,在创造伟大的马克思主义的过程中,建立了深厚的友谊,这种友谊是建立在共同革命目标的基础上的,所以说他们的友谊是伟大的友谊。

”)

3、怎么样?

我们在回答“怎么样”这类问题时,一般要着重讲清过程或状况。

(例:

《狼牙山五壮士》一文中,有这样一个问题:

“五壮士是怎样痛歼敌人的?

”我们可以联系课文中描写五壮士如何引敌上山,而后又如何居高临下地打击敌人的过程进行回答,回答时还要把五壮士的神态、语言以及杀伤敌人的情况讲具体。

)