国家级非物质文化遗产申请书.doc

《国家级非物质文化遗产申请书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家级非物质文化遗产申请书.doc(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

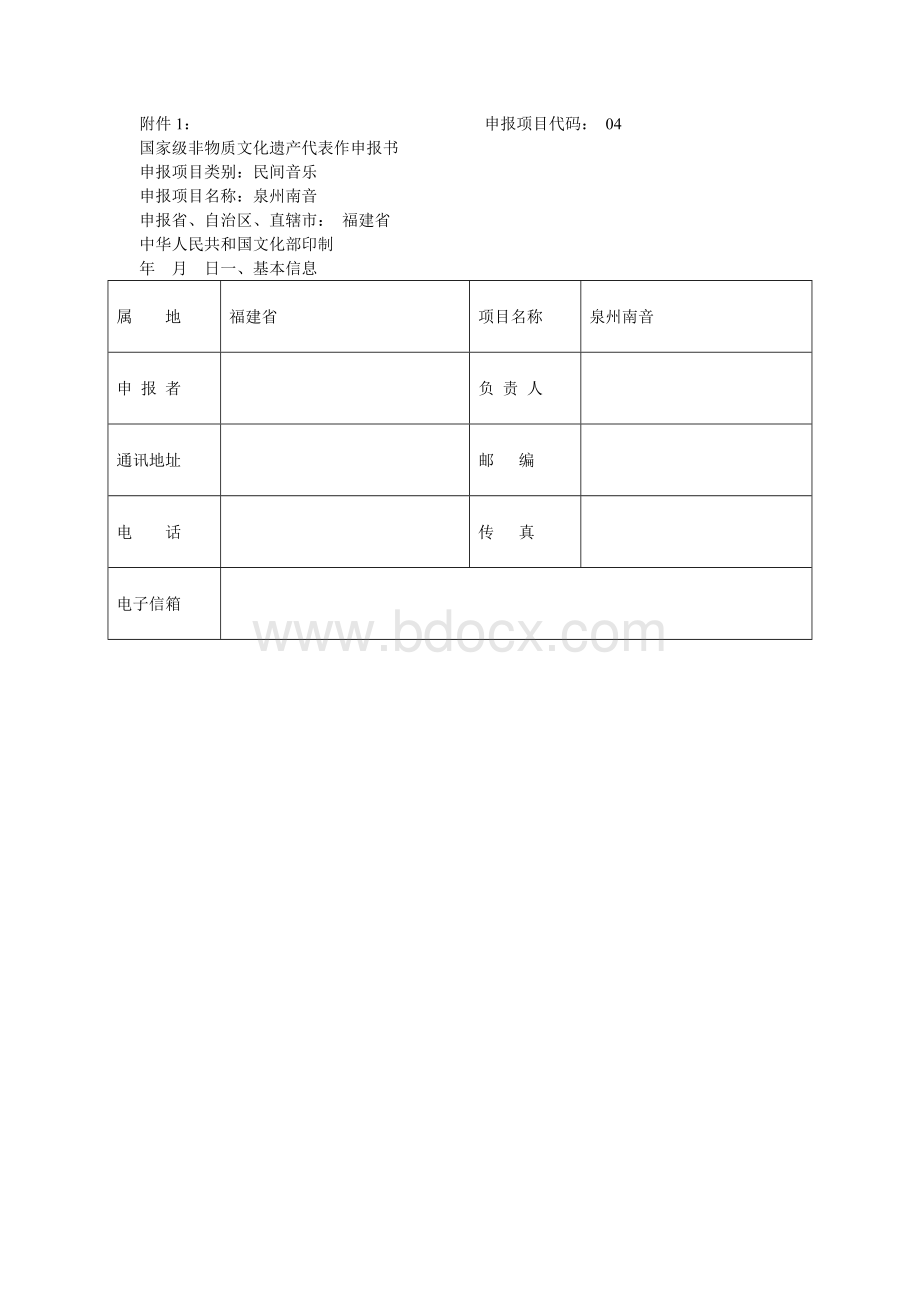

附件1:

申报项目代码:

04

国家级非物质文化遗产代表作申报书

申报项目类别:

民间音乐

申报项目名称:

泉州南音

申报省、自治区、直辖市:

福建省

中华人民共和国文化部印制

年月日一、基本信息

属地

福建省

项目名称

泉州南音

申报者

负责人

通讯地址

邮编

电话

传真

电子信箱

所

在

区

域

及

其

地

理

环

境

泉州市为福建省地级市,地处福建省东南部,依山面海,陆地面积11014平方公里,所辖区域有鲤城区、丰泽区、洛江区,晋江市、石狮市、南安市,惠安县、安溪县、永春县、德化县,泉港区,金门县(待统一),总人口约700多万人。

经济发达,文化繁荣,海、陆、空交通方便。

泉州古为闽越地,三国时属建安郡,晋代属晋安郡,唐景云二年(公元711年)建制改称泉州。

海上交通开发较早,为古代“海上丝绸之路”起点城市之一,宋元时的刺桐港被称为“东方第一大港”。

泉州是著名侨乡和台湾同胞的主要祖籍地,泉州人的足迹遍及台、港、澳和南洋群岛及世界各地。

泉州地处亚热带,山青水秀,“四季有花常见雨,一冬无雪却闻雷”,雅称“温陵”。

晋唐以来,中原多次战乱,士族、皇族和百姓纷纷南迁,泉州成为他们寓居的首选之地。

中原文化随之带入,由此文教昌盛,人才辈出,宗教林立,和平共存。

独特的自然条件和人文环境,为泉州留下众多的非物质文化遗产及历史文化遗迹,仅国家级文物保护单位即达14处之多。

泉州既是国务院首批公布的历史文化名城,也是国家民族民间文化保护工程的综合性试点城市。

二、项目说明

类别

民间音乐

代码

04

分

布

区

域

泉州南音发祥于泉州,在闽南地区的漳州、厦门和三明等地,以及台湾、香港、澳门、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、缅甸、泰国、越南等地区和国家,均见流布,形成了一个约5000万讲闽南语的南音文化圈。

历

史

渊

源

泉州南音是中国现存的最古老的乐种之一,它由历代积淀而多元形成。

综合多学科的研究成果,基本上可以判断,南音是两汉、晋唐和两宋等朝代不断入闽的中原移民,把中原音乐文化带入晋江流域,与当地民间音乐相结合而形成的。

史书和典籍虽然缺乏完整的记载,但音乐史家认为泉州南音是“中国音乐历史的活化石”。

仅从演奏形式、音乐名称、乐器型制、曲目内涵和记谱方法等方面遗存之一斑,可以推测其发展脉络,进而由南音现存形态“逆向考察”,知其渊源之全豹。

一、南音演奏形式是右琵琶、三弦,左洞箫、二弦,执拍板者居中而歌,是汉代相和歌“丝竹更相和、执节者歌”的遗制,与南唐《韩熙载夜宴图》十分相似。

二、南音原称弦管,源于魏晋时对丝竹音乐的通称。

晚唐泉州、五代后蜀都以弦管描述乐事。

历经千年这一专称早己消失,唯独泉州南音世代保存弦管的名称。

上世纪80年代台湾出版的泉州南音曲谱,仍以《泉州弦管(南管)指谱丛编》为书名。

三、南音乐器的横抱琵琶、竖吹洞箫(又称尺八)和五块拍板,均是汉唐古乐器的遗制;二弦(宋称奚琴)、三弦虽稍晚,但也是数百成千年的古乐器。

这些“文物式”的乐器,不仅在泉州开元寺的大雄宝殿和甘露戒坛的飞天乐伎手中保存,而且也在各弦管班社世代传承、复制,被认为是中国古乐器的博物馆。

四、南音曲目有器乐曲和声乐曲二千多首,蕴含了晋清商乐,唐代大曲、法曲、燕乐和佛教音乐及宋元明以来的词曲音乐、戏曲音乐等丰富内容。

其中,“大谱”里的三套《金钱经》中的“番家语”、“喝哒句”,“指谱”中的“兜勒声”、“普庵咒”,以及那些悠长缓慢的大撩曲(七撩拍)等,一直延续着汉唐以来中国音乐的血脉,并珍存着古代西域音乐文化的某些信息。

五、南音以“乂工六思一”五个汉字记谱,对应“宫商角徵羽”,旁边附上琵琶指法和撩拍符号,自成体系,完全不同于习见的“工尺谱”,比“敦煌古谱”更严密,为本乐种所独有,专家认为是隋唐以前的遗存。

基

本

内

容

泉州南音由“大谱”、“散曲”和“指套”三大部分(俗称“指”、“谱”、“曲”)组成,既有用于歌唱的声乐曲又有用于演奏的器乐曲,是内容丰富完整的音乐体系。

现存的曲目尚有二千多首(套),按照民间习惯称谓,分述于下:

一、大谱。

即纯器乐曲,有标题、曲谱和琵琶弹奏法,没有曲词,以琵琶、洞箫及二弦、三弦为主奏乐器。

大谱原有十二套,后来发展至十六套。

其中以《四时景》、《梅花操》、《走马》、《百鸟归巢》(简称“四梅走归”)和《阳关三叠》最为著名。

又有三套佛教音乐《金钱经》,极具研究价值。

每套谱分为四到八个乐章不等,一般可演奏十至二十分钟左右。

二、散曲。

有谱、有词,一般由琵琶、洞箫、二弦、三弦等四件主要乐器伴奏,由歌唱者执拍板坐唱,也可以手抱琵琶自弹自唱。

散曲的数量最多,据不完全统计有二千首左右(一说有三四千首甚至万首以上,待证实)。

曲词的内容,除了部分描写春夏秋冬、风花雪月等自然景观之外,绝大部分是以第一人称抒发内心情感。

主要取材于唐传奇、话本和宋元及明代戏剧的人物故事,表现了一种强烈的人文精神,反映了人类共同理想和基本愿望。

其中有相当部分是一唱三叹的“大撩曲”(如《月照芙蓉》唱十八分钟),今有人称之为长抒情曲或“咏叹调”;也有小部分“顺口而歌”,类似民间小调的短小曲目,俗称“草曲”。

三、指套。

亦称“套曲”,或被简称为“指”。

每首“指”都有曲词、工乂谱、琵琶弹奏法和撩拍符号,通常只用于演奏,少用于歌唱。

原有三十六套,后来发展至五十套。

每套套曲由两首至七首的散曲组成,以音乐的“管门”和“滚门”归类编辑成套。

由洞箫主奏的,称为“箫指”;由嗳仔(唢呐)作为主奏乐器的,称为“嗳仔指”。

“指”除演奏之外,还有一义,即作为指导学生的必修教材,因而有人以“琵琶指南”命名。

凡要学习南音的人,必先由教师口传心授,并指导学生熟读默背四至五套“指谱”(俗称“念嘴”,即口传),然后练习琵琶指法。

四、过支联套曲。

它是“指”、“谱”、“曲”严格按照“管门”、“滚门”重新组合的传统演奏、演唱的形式。

一般都是确定“管门”之后,先奏“指”,然后依据“从慢到渐快到快”的规则,有序地选择逐个“滚门”的曲目唱下去。

“滚门”与“滚门”之间由“过支曲”衔接,一气呵成,不得停顿,最后奏谱结束,俗称“宿谱”。

南音演唱形式主要为“丝竹相和,执拍者歌”,在室内为琵琶、三弦居右,洞箫、二弦居左,唱者执拍板居中。

在室外,同样是唱者执拍板居中,而琵琶、三弦在左,洞箫、二弦居右。

南音的正规演唱,依照古例必先吹奏“指套”,然后唱散曲。

唱曲是南音的主要内容,一人唱完把拍板恭敬地递给第二人,逐首接连地唱下去,最后是奏大谱结束。

有的馆阁还搭“彩棚”,或在舞台上放置宫灯、黄凉伞,传说康熙皇帝封赐弦管人为“五少芳弦”、“御前清客”,故以此为荣耀。

南音之所以称为“泉州南音”或“泉州弦管”的一个重要标志,即唱曲时一律以泉腔闽南方言演唱,咬字吐音必须以泉州府治所在地即今泉州市区的方言语音为标准音。

泉州所属县区因地域声腔与标准声腔稍有差异,特别是周边地区如厦门、漳州等地声调差异较大者,要学习演唱南音,都必须先学好泉州腔,经过“正音”之后才能唱准其音韵。

因此南音历来以地域声腔命名,称为泉州弦管或泉腔南音。

南音以上述的“指、谱、曲”和“过支联套曲”、独特的演奏演唱形式和以泉腔方言演唱为特征之外,加上自成体系的“工乂谱”以及汉唐遗制的古乐器,便构成其基本完整的音乐传统体系。

及制品等

相关器具

一、南音乐器

南音乐器以琵琶、洞箫、三弦、二弦和拍板为主,又有嗳仔、品箫及小打击乐器四宝、响盏、扁鼓、双铃、小叫等,有的班社仍继续使用笙、云锣;个别的还用筚篥和轧筝作伴奏乐器。

南音琵琶、洞箫是汉魏(公元3世纪之前)以来的古乐器遗制。

琵琶是中国民族音乐的主要乐器,但全国现在使用的基本上是竖抱直项琵琶,称为“北琶”,唯独南音使用的是横抱曲项琵琶,又称“南琶”。

横抱琵琶产生于汉魏时期,现在已很少见到,仅在汉魏墓中和敦煌莫高窟能找到它的历史遗迹。

东汉时期,尺八的前身竖篴已流传于民间,隋唐两代用于宫廷乐舞之中。

宋代之后,尺八在中国其他乐种中早已绝迹,唯南音中尚保留至今。

泉州南音的拍板,是承袭汉相和歌“丝竹更相和,执节者歌”而来的,在唐代已列为胡部之乐器。

拍板分四板、五板、六板等多种。

泉州唐代垂拱年间(公元686年)建造的开元寺飞天乐伎用的拍板为五板,建于南宋时期的东塔塔座上的石雕拍板是六板,拍板也只幸存在泉州弦管中,普遍为五板,如今其他地方已很少见。

南音所有的乐器,都由民间手工作坊一代又一代的传承、复制,其产品除内销外,还供应台湾、香港、澳门和东南亚各地。

其中名师名作,如琵琶,每件皆以万论价。

此外,还有明代瓷制的洞箫作为贡品,现仍珍藏在北京故宫博物院(2件)和南京博物馆(1件)。

二、南音曲簿

南音以口传身授和手抄曲谱传世。

早期的曲簿和刊本很难稽考,幸得从海外发现两部孤本。

英国牛津大学教授龙彼得先生,于上世纪五六十年代分别在英国和德国发现的三种明代刊行的闽南戏曲弦管选集《满天春》、《钰妍丽锦》、《百花赛锦》,是迄今发观最早的刊刻本。

书中共收录曲词272首(重复14首),不附工乂谱,部分有撩拍符号。

泉州地方戏曲研究社于1995年翻译龙彼得部分论文连同三种

刊本,以《明刊闽南戏曲弦管选本三种》为名出版。

该书保存了许多晋、唐、五代以来的音乐信息,表明南音在明代就被称为“弦管”。

另外一本是南音界寻觅多年、只有残本没有全本的清代《文焕堂指谱》。

泉州地方戏曲研究社于2002年从台湾学者手中征得全本。

它的主要特点是十二套大谱、三十六套指谱都有工乂谱和撩拍符号,是迄今发现最早刊刻的“指谱”。

上述各种曲簿,包括精心制作的正式出版物和众多的民间手抄本,都为南音的传承和守成发挥了无可代替的作用。

尤其是开发软件将工乂谱输入电脑并直译为五线谱和简谱,意义重大。

三、音像制品

采用现代化手段保存南音,有百年前的大唱片,各种录音带、唱片,以及数字制品,不计其数。

这些音像制品行销海内外,为传承和弘扬南音发挥了无远不至、无处不在的作用。

传

承

谱

系

南音源于泉州,远播海内外,历经千百年,脉传谱系十分复杂。

南音传承是非家族性的,在传承过程中,以自愿为特征,多为社会性松散型。

绝大多数南音人是因爱好而业余参加活动,以自娱为目的的。

南音名师开馆授艺是传承的主要方式,但开馆传授时间较短,一般为三、四个月。

学艺之人可以在不同的馆阁拜师学艺,所以南音艺人常是师出多门,南音技艺的师承关系也就少有纯粹的“一脉相承”,而是呈网状的交织传承。

这里仅以丁梦高、陈武定在泉州、晋南一带的师承脉络作简略说明。

◆丁梦高,男,晋江陈埭人,生卒不详。

其学生有陈武定等,又有本乡的丁文昌、丁轻气、丁金裕、丁南平等。

丁梦高同辈有柯豹、林心蚵,生卒不详。

◆陈武定,男(1861----1937),泉州后山人,被誉为“弦管状元”,曾于1886年到台湾、1895年到菲律宾设馆传艺,培养了大批弦管新人。

陈武定的学生包括:

①庄咏沂,男(1893----1977),泉州市区著名弦管馆阁“回风阁”名师,后任泉州南音研究社教师。

②何天锡,男(1900----1962),泉州市区著名弦管馆阁“回风阁”负责人兼教师,后任泉州南音研究社社长。

③邱志竹,男,(1901---1972),善吹洞箫。

泉州市区著名弦管馆阁“升平奏”负责人之一,后任泉州民间乐团教师。

④吴瑞德,男,(1900---1969),善吹洞箫。

泉州市区著名弦管馆阁“升平奏”名师,后任省梨园戏实验剧团作曲。

⑤陈天波,男(1906---1989),泉州市区著名弦管馆阁“回风阁”主要成员,后任泉州南音研究社副社长。

在以上弦管高手的熏陶或直接传授下,泉州弦管开始有了女弟子:

陈玉秀,(1936----)1955年参加省会演获奖,现仍参加活动。

马香缎,女