高届高级高三地理一轮复习第8讲.docx

《高届高级高三地理一轮复习第8讲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高届高级高三地理一轮复习第8讲.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高届高级高三地理一轮复习第8讲

第8讲 外力因素与地表形态

2017版课程标准内容要求

2017级四省市教学内容建议

1.野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,说明其景观的主要特点[水平1-4]

1.1通过野外观察或运用视频、图像等资料,识别3~4种常见地貌[区域认知、地理实践力]

1.2描述所识别的地貌,说明这些地貌景观的主要特点[综合思维、区域认知]

2.结合实例,解释外力因素对地表形态变化的影响[水平3-4]

2.1说出外力作用的能量来源及其主要表现形式[综合思维]

2.2结合实例,解释外力因素对地表形态变化的影响[人地协调观、综合思维、区域认知]

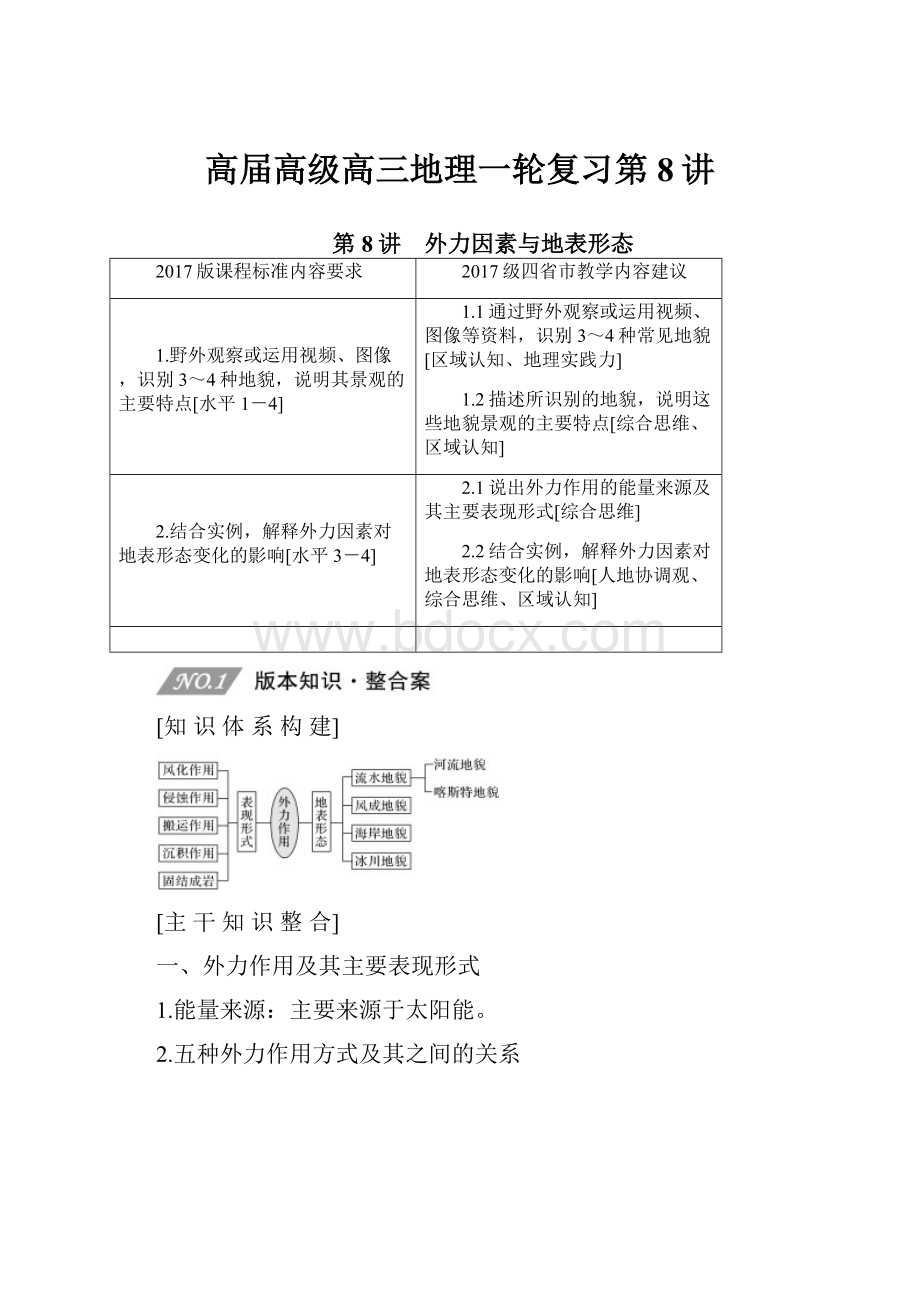

[知识体系构建]

[主干知识整合]

一、外力作用及其主要表现形式

1.能量来源:

主要来源于太阳能。

2.五种外力作用方式及其之间的关系

[易误辨析] 1.风化作用和风力作用有何区别?

提示 矿物和岩石在地表条件下发生的机械碎裂和化学分解过程称为风化,风化是岩石在无外“力”的作用下,受物理、化学、生物作用而发生的破坏。

虽然有个“风”,但它与风并无关系。

风力作用包括风蚀、搬运、沉积等,大多指风的物理能量的表现。

(1)外力作用只塑造地貌而不能形成地质构造。

外力作用的五种表现形式是一连续的过程,其作用规律如下:

(2)不同的区域主导性外力作用

[易误辨析] 2.冻融作用与冰川作用有何区别?

提示 冰川地貌和冻融地貌是两种地貌类型。

冰川地貌是在有冰川或曾经有冰川的地方,在冰川作用下形成的各种地貌类型。

冻融地貌是在寒冷气候条件下,土壤或岩层中冻结的冰在白天融化,晚上冻结,或者夏季融化,冬季冻结,这种融化、冻结形成的地貌。

二、外力因素对地表形态变化的影响

1.河流地貌

(1)河流侵蚀地貌

河谷是典型的河流侵蚀地貌,它是由沟谷发育而成,其形成过程如下图所示:

(2)河流沉积地貌

被河流搬运的物质,在河流搬运能力减弱的情况下沉积下来,形成沉积地貌。

类型

形成过程

冲(洪)积

平原

水流流出谷口,地势趋于平缓,水流速度放慢,河流搬运的物质逐渐沉积下来,形成冲(洪)积扇。

多个冲(洪)积扇连接形成洪积—冲积平原

河漫滩

平原

河流中下游下蚀作用减弱,凸岸沉积形成水下沉积体,沉积体在枯水季节露出水面,形成河漫滩。

多个河漫滩连接在一起形成河漫滩平原

三角洲

平原

河流到达海洋入海口时,流速极缓,河流携带的泥沙便会沉积在河口前方,加上海潮顶托作用形成三角洲

[易误辨析] 3.冲积扇与洪积扇都是流水在谷口沉积形成的扇形地貌,两者发育形成的气候条件有何差别?

提示 在湿润、半湿润区的谷口常形成冲积扇,而在干旱、半干旱区的谷口常形成洪积扇。

2.喀斯特地貌

(1)发育过程

(2)主要地貌类型

类型

地貌景观

成因

地面喀斯特地貌

峰林、峰丛、孤峰、溶蚀洼地

溶蚀

地下喀斯特地貌

溶洞、地下河

石钟乳、石笋、石柱

淀积

[易误辨析] 4.我国北方地区也有大面积喀斯特地貌分布吗?

为什么?

提示 我国北方地区降水较少,主要属于半湿润、半干旱和干旱地区,水文条件及生物条件较差,故喀斯特地貌发育很不充分。

3.风成地貌

(1)形成过程

(2)主要地貌类型

类型

形成过程

作用结果

风蚀

地貌

风力吹起岩石的碎屑,并挟带沙石磨蚀岩石,形成风蚀地貌

风蚀蘑菇、风蚀城堡、戈壁等

风积

地貌

当风力减弱或气流受阻时,沙尘便降落到地面,形成风积地貌

沉积物质以沙粒为主:

沙漠(沙丘)

沉积物质以黄土为主:

黄土高原

4.海岸地貌

(1)形成过程

(2)主要地貌类型

类型

地貌景观

分布地区

侵蚀地貌

海蚀柱、海蚀崖、海蚀穴等

海洋及滨海地带

沉积地貌

形成沙滩、贝壳堤等海岸地貌

5.冰川地貌

(1)形成过程

(2)主要地貌类型

类型

地貌景观

分布地区

侵蚀地貌

冰斗、角峰、U形谷、峡湾等

高山地区和高纬地区

沉积地貌

冰碛湖、冰碛丘陵等

[易误辨析] 5.沉积作用都遵循“颗粒大、比重大的物质先沉积,颗粒小、比重小的物质后沉积”这一规律吗?

提示 流水、风力、波浪沉积遵循以上规律,而冰川沉积不遵循这个规律,表现为杂乱沉积。

考点一 外力作用的表现形式

【例1】 (2014·安徽文综)鄱阳湖地区夏季的风向、降水等受西太平洋副热带高压脊位置变化的影响。

鄱阳湖汛期水位上升,湖面辽阔;枯水期水位下降,水流归槽成为“赣江”(下图)。

图中的沙岭沙山(29.5°N附近)形成于2万年前,由松散沙粒组成。

沙山临湖一侧发育了一系列垄(脊)槽(谷)相间的地形。

读图,完成下题。

沙山及沙山上垄槽相间地形形成的主要外力作用分别是( )

A.风力堆积、流水侵蚀B.流水堆积、风力侵蚀

C.风力堆积、风力侵蚀D.流水堆积、流水侵蚀

[尝试自解] ________

[错因诊断] 思维固化,错误地认为长江流域应该是流水地貌,没有风力地貌。

[解题步骤] 第一步,获取信息:

文本信息“松散沙粒组成”“垄(脊)槽(谷)相间的地形”,图像信息“沙岭沙山位于赣江西侧”“沙垄呈东北-西南走向”。

第二步,思维路径:

沙粒、沙岭、沙山、沙垄等都是典型的风力作用地貌。

第三步,筛选答案:

C。

1.依据地貌形态判断外力作用地貌类型

高山上的破碎岩石显示为风化作用;山谷中的碎石沉积显示为流水的搬运、沉积作用;坡面的沟壑纵横显示为流水的侵蚀作用;峰林和溶洞等显示为流水的侵蚀作用;沙丘显示为风力的搬运、沉积作用;海边的嶙峋沿岸显示为海浪的侵蚀作用等。

2.依据区域环境判断外力作用地貌类型

干旱、半干旱地区以风力作用为主,多风力侵蚀、搬运和沉积地貌;湿润、半湿润地区以流水作用最为显著,多流水侵蚀和流水沉积地貌;高山地区多冰川作用;沿海地区多海浪侵蚀、沉积作用等。

(2018·广东广州12月调研)新疆维吾尔自治区海拔1200米的盘吉尔塔格山岩体多为火山岩,岩石中含丰富的碳酸钙,形成独特的火成岩石林景观(如下图所示)。

据此完成下题。

1.形成该石林景观的主要外力作用是( )

A.物理风化和风力沉积B.冰川侵蚀和风力侵蚀

C.风力侵蚀和流水侵蚀D.流水侵蚀和风力沉积

解析 该地岩石含有丰富的碳酸钙,从一般的石林推测其地质作用主要是流水侵蚀。

而此处位于新疆,离冬季风源地近,风力大,故该特殊石林可能是风和雨水共同作用的结果。

答案 C

考点二 外力地貌的形成过程

【例2】 (2013·山东文综)阅读材料,回答问题。

下图为银川平原及周边区域地貌景观示意图。

指出图中P处的地貌类型,并说明其形成过程。

[尝试自解]

[错因诊断] 只描述沉积过程,漏答搬运过程;或者没有描述山口、山前确切的地理位置。

[解题步骤] 第一步,获取信息:

P位于贺兰山山麓谷口处,结合右图可知,该地地貌类型为冲积扇。

第二步,思维路径:

河流地貌成因从搬运、沉积两方面描述。

第三步,写出答案:

冲积扇(洪积扇)。

山区河流流出山口,流速减缓,其携带的大量碎石和泥沙在山前沉积。

1.外力作用下地貌的形成过程

2.侵蚀地貌形成过程

侵蚀作用常使被侵蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

流水侵蚀可形成“V”型谷,冰川侵蚀可形成“U”型谷,海浪侵蚀可形成海蚀柱,风力侵蚀可形成风蚀柱等。

影响侵蚀的因素(以流水为例)主要包括:

径流量大小、水流速度、下垫面性质(岩性松软或流经断层,易被侵蚀)、植被覆盖率、人类活动(加固堤坝、硬化地面、植树造林等)。

3.沉积地貌形成过程

(1)沉积物:

流水侵蚀把泥沙带入河流,泥沙被河水搬运到沉积区。

(2)流速减缓

(3)沉积环境:

可供沉积的空间、入海口洋流不会把泥沙带走等。

2.2016年11月,陕西省在汉中发现了超大规模天坑群。

这是我国亚热带岩溶区发现分布最北的天坑群。

下图为塌陷型天坑的形成过程示意图。

据图描述塌陷型天坑形成的地质过程。

答案 石灰岩先经地下水的溶蚀、侵蚀形成了溶洞,后来溶洞上方岩层多次塌陷露出地面形成天坑。

考点三 外力地貌的具体应用

【例3】 (2013·福建文综)下图为雅鲁藏布江中游宽谷的爬升沙丘,读图完成

(1)~

(2)题。

(1)该沙丘位于( )

A.冲积扇B.洪积平原

C.三角洲D.河漫滩

(2)正确示意沙丘剖面及其外力作用主要方向的是( )

A.①B.②

C.③D.④

[尝试自解]

(1)________

(2)________

[错因诊断] 第

(1)题,不知道沙子的来源,不清楚该沙丘是风力还是流水作用形成的。

第

(2)题,分不清沙丘迎风坡和背风坡的坡度差异。

[解题步骤] 第一步,获取信息:

文本中的“中游宽谷的爬升沙丘”。

第二步,思维路径:

第

(1)题,沙丘沙子的来源,在河流枯水季节,河谷中大量泥沙沉积物由于水位下降而出露水面,在强劲风力的吹蚀飞扬作用下而逐渐被搬移堆积在沿河两岸及山坡上,因此沙丘应主要分布在河谷中的心滩、河漫滩及两岸的阶地、洪积扇以至高出河面数百米的山坡上。

第

(2)题,沙丘是由于河谷中大量泥沙沉积物在风力作用下沿山坡上升形成的,沙丘迎风坡坡度较缓,背风坡坡度较陡。

第三步,筛选答案:

(1)D

(2)C

1.根据风力堆积物判断盛行风向

(1)根据沙丘判断风向。

沙丘的缓坡为迎风坡,如下图:

(2)根据堆积物的大小判断风向。

堆积物颗粒由大到小的方向即风向,如下图。

2.判断河流流向

(1)根据河流水系形态判断河流流向

(2)根据河床的形态判定河流流向

上游多呈V型,下游多呈U型,由上游流向下游。

(3)根据河床的深浅判定河流流向

(2018·福建南平第一次质检)河岸沙丘是发育在河谷环境,并叠加于河流地貌之上,受风、水交互作用而形成的一种风沙地貌类型。

下图为某区域不同时期遥感影像图,读图完成3~4题。

3.从遥感影像可推断形成该地河岸沙丘的风向是( )

A.冬季的西北风B.夏季的东南风

C.冬季的东北风D.夏季的西南风

4.从2000年到2015年,与该地区河岸沙丘面积变化无关的原因是( )

A.径流量减少B.气候暖干化

C.植被定植D.地表起伏

解析 第3题,根据该地河岸沙丘的分布形态可知,形成该地河岸沙丘的风向是冬季的西北风。

故选A。

第4题,径流量减少,气候暖干化,植被定植影响河床沙源量的多少,进而影响该地区河岸沙丘面积变化;只有地表起伏不影响河岸沙丘面积变化。

故选D。

答案 3.A 4.D

(2019·重庆二诊)下图是我国东南地区某河流顺直河道附近的地质剖面图。

据图完成5~6题。

5.该河流的流向是( )

A.自东南向西北B.自东北向西南

C.自西南向东北D.自西北向东南

6.下列关于图中的推断科学合理的是( )

A.断裂下沉是东南岸阶地形成的主因

B.图中岩层的颗粒由①~④逐渐变粗

C.图中M阶地比②岩层形成的时间晚

D.图中M阶地是聚落的集中分布区域

解析 第5题,读图可知河流有东南岸和西北岸,所以河流流向为东北-西南或者西南-东北,根据河流中的沉积物在东南岸,说明该岸为沉积岸,西北为冲刷侧,北半球河流受地转偏向力影响,冲刷右侧,淤积左岸,所以河流由东北流向西南,故选B。

第6题,读图,结合上题分析可知,东南岸为河流沉积一侧,图中阶地由于地壳上升,河流下切形成的阶梯状地貌,A错。

图中岩层只能显示形成时期不同,越向下形成年代越久,不能反映颗粒大小,B错。

M阶地位于岩层②上方,形成时间晚,C对。

图中M地阶地在河流丰水期会被淹没,容易发生洪涝灾害,D错。

故选C。

答案 5.B 6.C

人地协调观

1.蒙古高原、黄土高原和华北平原因外力作用在成因上具有一定的联系。

下图中各字母表示不同的主导外力作用类型。

(1)图中字母a、b、c、d表示哪些外力作用?

(2)在c过程中,最有可能发生的生态环境问题是什么?

答案

(1)a是风力侵蚀,b是风力搬运作用,c是流水搬运,d是流水沉积。

(2)水土流失。

1.(2015·上海地理)黄土地貌是一种独特的地貌形态,它对当地人们的生产、生活方式有着巨大的影响。

下图为黄土峁、黄土梁和黄土塬是黄土高原的基本地貌形态。

(1)分别说出甲、乙、丙图所示黄土地貌的名称。

从自然地理的角度阐述黄土高原基本地貌形态的演变过程。

(2)简述黄土地貌的演变对农业生产的不利影响。

解析 第

(1)题,图甲为黄土塬,顶面平坦宽阔或微有起伏,黄土堆积厚度较大,是黄土高原地区最重要的耕地集中分布区。

图乙为黄土梁,是平行于沟谷的长条状高地,梁长一般可达上千米,几公里或十几公里。

图丙是黄土峁,是呈孤立的黄土丘,浑圆状形如馒头,大多数黄土峁是由黄土梁进一步侵蚀切割形成的。

第

(2)题,可以通过水土流失、土壤肥力、耕地面积、地表破碎增加耕作难度等角度分析对农业生产的不利影响。

答案

(1)甲为黄土塬、乙为黄土梁、丙为黄土峁。

由于黄土结构疏松,加之黄土高原地处东部季风区,降雨主要集中在7、8、9月,多暴雨,易于形成冲沟,原始地表被破坏,形成黄土塬。

黄土塬在持久的流水作用下,原有的及新形成的冲沟进一步发展、深切、变宽,顶部面积减少,变成长条形的黄土梁。

黄土梁被后来形成的沟壑横向切割,逐渐破碎,演变为黄土峁。

(2)黄土地貌塬、梁、峁的演变过程,实际上是黄土地貌的碎片化的过程,即先前的地貌顶部面积逐渐减小的过程。

这一过程导致可耕地面积不短缩减耕种条件越来越差,土壤逐渐贫瘠化,水土流失加剧。

综合思维

2.关于黄土高原形成的学说有多种。

目前“风成说”得到科学界最为广泛的支持。

“风成说”认为,黄土高原主要是盛行风从中亚、蒙古的沙漠和戈壁搬运来的黄土沉积而成的,被称为风神捏就的土地。

戈壁、沙漠和黄土高原是如何形成的?

答案 蒙古高原以至中亚等广大干旱区,地表岩石在风化作用下,形成大小不等的石块、沙子和粘土;在西北风盛行的冬春季节,狂风骤起、飞沙走石,尘土蔽日。

粗大的石块残留在原地,成为戈壁;较细的沙粒落在附近地区,形成沙漠;细小的粉沙和尘土则随风南下,当风力减弱或遇到山地阻挡,便纷纷扬扬降落下来,经过几十万年、上百万年的沉积,才形成了今天的黄土高原。

(2018·全国卷Ⅰ)下图示意某河流上游河段的单侧断面。

该河段两岸依次分布着海拔不同的四个平坦面T0、T1、T2、T3,平坦面上均堆积着河流沉积砾石。

砾石的平均砾径T3>T0>T2>T1。

洪水期河水仅能淹没T0。

据此完成2~4题。

2.面积仍在扩大的平坦面是( )

A.T0B.T1

C.T2D.T3

3.该断面河流流速最大的时期为( )

A.T3形成时期B.T2形成时期

C.T1形成时期D.T0形成时期

4.推测该河段所在区域的地壳经历了( )

A.持续下降B.持续抬升

C.间歇性下降D.间歇性抬升

解析 第2题,由材料可知,该河段位于河流上游,下蚀作用明显;且洪水期河水仅能淹没T0,说明T0为河漫滩,枯水期河流水位降低,河漫滩出露地表,接受泥沙堆积,面积会扩大。

第3题,河流流速越快,堆积的砾石颗粒越大。

由材料可知T3时期砾石的平均砾径最大,说明T3时期该断面流速最大,A正确。

第4题,图中显示T3、T2、T1现位于地势较高的河流阶地上,说明该河段所在区域的地壳经历了抬升作用。

由图可知,每个时期的阶地面都较平坦,说明各个时期内地壳比较稳定,可推断该河段所在区域的地壳经历了间歇性抬升,D正确。

故选D。

答案 2.A 3.A 4.D

区域认知

3.新疆的“魔鬼城”有多处,大多是处于茫茫荒漠之上,大自然造就出突兀怪异,造型奇特的各种山石。

每当狂风大起,魔鬼城飞沙走石,天昏地暗,狂风穿过,时不时发出鬼哭狼嚎般的声音……。

下图为我国新疆区域示意图。

图示区域魔鬼城的分布规律是什么?

并分析原因。

答案 分布规律:

分布在风区和风口附近。

原因:

魔鬼城是风蚀地貌,风口附近和风区风力强劲,风蚀作用强。

(2016·天津文综)在天津市南部地区发现的贝壳堤,是贝壳及碎屑物受潮水搬运,在海边经较长时期堆积而形成的垄岗,可以作为当时海岸线的标志。

据此完成5~6题。

5.图中所示古海岸线分布地区地势的总体变化趋势是( )

A.由东北向西南倾斜B.由西向东倾斜

C.由西北向东南倾斜D.由北向南倾斜

6.该地区5000年来海岸线位置的变化,反映了( )

A.海平面间歇性下降B.气候持续性变暖

C.海滨泥沙不断淤积D.地壳阶段性下沉

解析 第5题,由图中古海岸线曲线的时间变化特点及等高线的变化规律,可推知图示古海岸线分布地区地势由西北向东南倾斜。

第6题,由题干“……贝壳堤……是海边经较长时期堆积而形成的垄岗……”结合图中贝壳堤的不同年代的位置分布,说明该地海平面存在间歇性下降特点。

答案 5.C 6.A

地理实践力

4.某实验小组做如下实验:

在花岗岩表面淋上25℃左右的水,记录其内外温度变化。

下图为所测得的岩石内外温度变化曲线图。

该实验模拟的是哪种外力作用?

答案 风化作用。

(2014·重庆文综)野外考察是发现和解决地理问题的重要方法。

下图是某地理兴趣小组在野外考察中拍摄的照片。

读图,完成7~9题。

7.如图中砾石滩常见于大河的( )

A.河源B.凸岸

C.凹岸D.入海口

8.下列地貌形态的形成作用中,有与图中使砾石变圆的作用类似的是( )

A.石笋B.冰斗

C.风蚀蘑菇D.花岗岩风化球

9.粒径分布是分析河流沉积物特性的重要指标。

同学们绘制了四幅直径2cm以上的砾石粒径统计图,其中能反映图中粒径分布特征的是( )

解析 第7题,河源地区一般水流较急,以侵蚀作用为主,形成峡谷地貌,A项错误。

河流在凸岸堆积,凸岸水流缓,较大的石块在这里沉积下来,形成砾石滩,B项正确。

凹岸侵蚀作用显著,河水较深,不会形成滩地,C项错误。

河口地区水流变慢,泥沙在此沉积,形成三角洲等地貌,不会形成砾石滩,D项错误。

第8题,砾石变圆的原因是石块相互碰撞磨蚀,在流水的侵蚀作用下形成的,关键找出各个选项的外力作用。

石笋是流水的化学沉积作用形成的,A项错。

冰斗是冰川侵蚀作用形成的,B项错。

风蚀蘑菇是风吹动小石块对大石块碰撞、磨蚀,即风力侵蚀作用下形成的,与砾石变圆的作用类似,C项正确。

花岗岩风化球是风化作用下形成的,D项错误。

第9题,仔细读图,图中有一石块标出为直径9cm,通过与其他石块的比较分析,接近直径9cm的石块最多。

A项中各类石块所占比例相差不大,排除A。

B项中接近9cm的石块所占比例最小,排除B。

C项中17~20cm所占比例最大,排除C。

D项中8~11cm所占比例最高,符合题意。

答案 7.B 8.C 9.D

地形的影响

热点一 地形对气候的影响

1.地形对宏观气候的影响

(1)形成独特的高山高原气候区,如青藏高原、天山山脉由于海拔高,形成了独特的高山高原气候区。

(2)导致非地带性气候区形成的原因之一,如位于赤道地区的东非高原本应该形成热带雨林气候,但是由于海拔高,气温低,气流对流运动减弱,从而形成了热带草原气候。

(3)影响大气环流,如北美中央大平原贯穿南北利于冷空气南下和暖空气北上,而中国东西向的阴山、秦岭、南岭等对冬季风的阻挡明显。

(4)在干旱地区山地易形成“雨极”,如我国祁连山、天山降水多于周围地区,是西北地区的“雨极”。

2.地形对局部小气候的影响

(1)影响局部气温:

一般而言,海拔越高,气温越低。

同一海拔,山体阳坡气温高于阴坡,迎风坡气温低于背风坡(焚风效应)。

河谷地形水汽较多且不利于散热,气温高于同纬度其他地区气温。

(2)影响局部降水(地形雨):

就同一山体而言,从山麓到山顶,降水先增加后递减,降水最多的地方在山腰;山体的迎风坡降水大于背风坡。

就同一地区不同山体而言,海拔高的山体降水量较多。

(3)影响风速:

山脉与风向大致垂直,可降低风速;山脉与风向平行,对风速削弱作用较弱;垭口可增加风速。

(4)影响太阳辐射:

纬度较高的山地,阳坡日照时间长,气温高,霜冻情况比阴坡大为减轻,以至阳坡可以发展某些经济林木,而阴坡则因冬季受到冻害而不宜种植。

(5)影响蒸发量:

较为干旱的山地,阳坡蒸发量大于阴坡,土壤水分条件往往比阴坡干旱,因此阳坡森林分布上限比阴坡低。

下图示意我国受地形影响的日照时数(即地形对太阳照射光线的遮挡导致减少的日照时数)图。

据此完成1~2题。

1.据图分析,下列说法正确的是( )

A.高原对日照时数的影响最大

B.大兴安岭比东北平原的日照时数大

C.内蒙古高原比云贵高原对日照时数的影响大

D.华北平原对日照时数的影响较小

2.图中A处数值大的原因可能是( )

A.受西南季风影响大,降水多

B.海拔高、气温低,水汽易凝结

C.山高谷深,地形崎岖

D.空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用小

解析 第1题,主要考查影响地面获得太阳辐射大小的主要因素。

从图示和图例信息可知,地势变化较大的山地对日照时数影响最大,图中影响最大的地区是西南横断山区,A选项不正确;大兴安岭对日照时数影响比东北平原大,日照时数小,B选项不正确;内蒙古高原对日照时数的影响较云贵高原小,C选项不正确;华北平原地形平坦,对日照时数的影响较小,D选项正确。

第2题,主要考查影响地面获得太阳辐射大小的主要因素。

图中数值是受地形影响的日照时数,A处位于横断山区,山高谷深,地形崎岖,对太阳照射光线的遮挡作用大,C选项正确;与季风、海拔、气温和大气的削弱作用无关,A、B、D选项不正确。

答案 1.D 2.C

热点二 地形对河流的影响

1.影响河流流向

如我国地势西高东低,大部分河流自西向东流。

2.影响河流的流域面积和水系形状

如秦岭是长江流域和黄河流域的分界线;盆地多为向心状水系,平原多树枝状水系(羽毛状水系)。

3.影响河流的流速

一般而言,山区河流流速较快,平原区河流流速较慢。

4.影响河道剖面

一般而言,山区河流多呈“V”字型,平原区河流多呈“U”字型。

5.影响河流的航运条件

一般而言,平原、盆地地形河流航运条件较好,山地、丘陵河流航运条件较差。

6.影响河流的水能状况

一般而言,平原、盆地内部水能较贫乏,山地、丘陵、盆地、高原边缘处水能较丰富。

下图为我国一个小区域的平面图及其地形剖面图。

据此完成3~4题。

3.图中河流的流向为( )

A.由北向南流B.由南向北流

C.由东向西流D.由西向东流

4.图中河曲(河流弯曲状况)发育的最主要原因是( )

A.地转偏向力B.河谷地势平坦

C.泥沙淤积D.地质作用

解析 第3题,根据图中AA′、BB′、CC′地形剖面图和河床的海拔,可知河流的流向。

第4题,河流弯曲,说明河流侧蚀作用强,该地地势平坦。

答案 3.A 4.B

5.下面是伊朗地形与年降水量(单位:

mm)分布图。

读图,回答问题。

据图分析地形、降水对甲地区河流的影响。

解析 地形影响河流的流向、空间分布等水系特征,气候影响河流的补给、水量等水文特征。

根据图例和图中信息,可以看出甲地区为高原,四周被山地环绕,所以河流应该由四周山地流向高原内陆,形成向心状水系