高中历史一轮复习精品教案板块二 第8讲.docx

《高中历史一轮复习精品教案板块二 第8讲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中历史一轮复习精品教案板块二 第8讲.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中历史一轮复习精品教案板块二第8讲

第8讲 近代中国经济结构的变动与近现代社会生活的变迁

[考纲要求]

(1)晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起;

(2)民国时期民族工业的曲折发展;(3)物质生活和社会习俗的变化;(4)交通、通讯工具的进步;(5)大众传媒的发展。

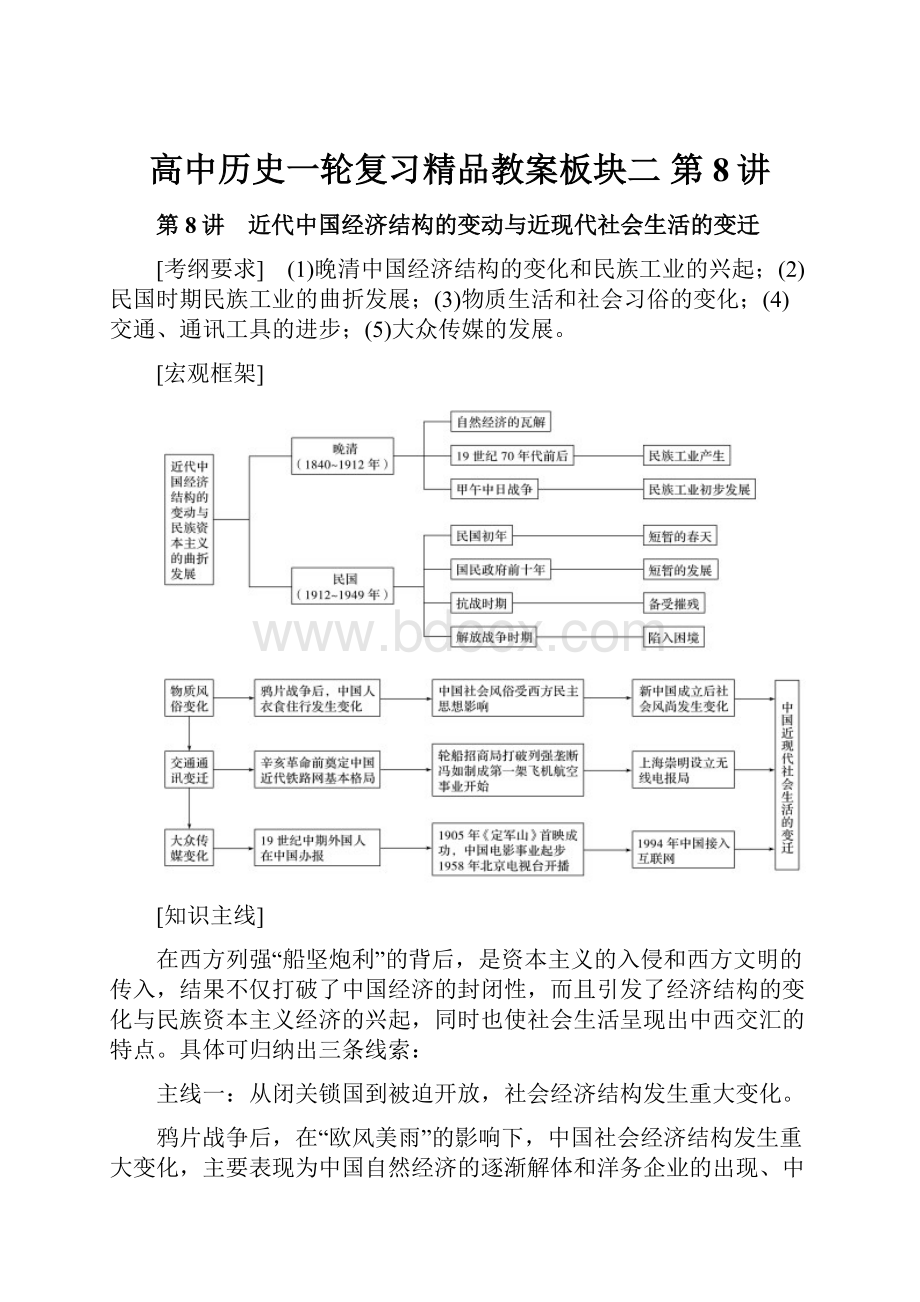

[宏观框架]

[知识主线]

在西方列强“船坚炮利”的背后,是资本主义的入侵和西方文明的传入,结果不仅打破了中国经济的封闭性,而且引发了经济结构的变化与民族资本主义经济的兴起,同时也使社会生活呈现出中西交汇的特点。

具体可归纳出三条线索:

主线一:

从闭关锁国到被迫开放,社会经济结构发生重大变化。

鸦片战争后,在“欧风美雨”的影响下,中国社会经济结构发生重大变化,主要表现为中国自然经济的逐渐解体和洋务企业的出现、中国民族资本主义的产生等。

中国被迫放弃闭关锁国政策,开始服从于世界资本主义经济发展的需要,沦为世界资本主义经济发展的附庸。

主线二:

民族资本主义在曲折发展中呈现出明显的阶段性。

19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。

19世纪末,民族工业获得初步发展。

一战期间,民族工业出现“短暂的春天”。

一战后,民族工业萧条。

20世纪30年代,民族工业又有新的发展,但是官僚资本主义获益最大。

抗日战争和解放战争期间,民族工业发展艰难,陷入困境。

主线三:

中国近现代社会生活的变迁深受时代的影响

鸦片战争至新中国成立前是社会生活变迁的第一阶段,中西合璧、不土不洋成为这一阶段物质生活与社会习俗的突出特征。

新中国成立后,尤其是20世纪50年代以后,社会生活面貌焕然一新,但也受到政治生活的影响。

改革开放后,社会生活进入快速发展的新时期,特别是科技在民众生活中的影响逐渐增强。

考点一 晚清经济结构的变动与洋务运动

1.自然经济逐步解体

(1)原因:

①根本原因:

鸦片战争后,西方资本主义列强入侵,外国商品冲击;②丝、茶等农产品大量出口,中国农业经济中的自给成分减少;③国内商品经济的发展和市场的扩大。

(2)表现:

①农产品商品化加强;②“耕”与“织”的分离。

(3)影响:

①中国被迫卷入资本主义世界市场;②动摇了封建统治的基础;③为中国近代民族资本主义的产生提供了条件(自由劳动力、国内市场)。

2.近代中国主要的经济形式

(1)自然经济:

鸦片战争后,逐渐瓦解,但在整个近代社会仍然是占主导地位的经济形式。

(2)官办经济:

包括近代前期的洋务企业和近代后期的官僚资本主义。

前者迈出了中国近代化的第一步。

后者是外国资本主义的附庸,控制了国家的经济命脉。

(3)资本主义经济:

包括外国资本主义在华经济势力和中国民族资本主义经济。

3.洋务运动(19世纪60~90年代)

(1)含义:

19世纪60年代至19世纪末,洋务派为挽救清朝封建统治而仿造西方武器装备和学习西方科技而创办近代企业。

(2)目的:

利用西方先进技术,维护清朝封建统治。

(3)指导思想:

“中体西用”。

(4)性质:

①军事工业:

带有资本主义因素的封建性企业。

②民用工业:

带有极强的资本主义生产特征,但仍具有一定的封建性。

(5)内容

类别

旗号

活动

军事工业

“自强”

创办安庆内军械所、江南制造总局和福州船政局、天津机器制造局

民用工业

“求富”

兴办轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂和湖北织布局

筹划海防

初步建成北洋、南洋和福建三支海军

培养人才

兴办京师同文馆,培养军事、翻译和科技人才,选派留学生出国深造

(6)影响:

引进了西方资本主义国家的一些近代科学技术,培养了一批科技人才和技术工人;在客观上既诱导了本国资本主义的产生,在一定程度上瓦解了封建自然经济,又对外国经济势力的扩张起了一定的抵制作用;是中国近代化的开端。

考向1

中国封建社会经济的稳定性

(2015·课标全国卷Ⅰ,28)1852年,一位在华英国人在报告中称,英国商人运往伦敦的中国生丝是以“无用的”曼彻斯特上等棉布包装的。

而在此之前,用于包装的主要是中国产的土布。

包装布的这种变化反映了当时( )

A.中国的土布质量粗糙

B.英国棉布价格更具优势

C.中国生丝在英国畅销

D.英国棉布在中国滞销

审题方向 小农经济顽强抵抗外国经济

理解材料 曼彻斯特上等棉布之所以是“无用的”,是因为受中国传统自然经济的抵制,英国的上等棉布仍然在中国滞销,因此用来包装中国生丝。

辨析选项 依据材料无法推断包装改用洋布是因为中国的土布质量粗糙,还是因为英国棉布的价格优势,材料也没有反映出中国生丝在英国是否畅销。

答案 D

考向2

从近代化的角度考查东西方观念的冲突

(2015·课标全国卷Ⅱ,28)奕力倡洋务,又因在兄弟中排行第六,被称为“鬼子六”;洋务派官员丁日昌被称为“丁鬼奴”;郭嵩焘在一片冷嘲热讽中出任第一任驻英公使。

这反映了( )

A.洋务运动与传统的观念发生冲突

B.崇洋媚外行为遭到社会鄙视

C.洋务派改器物不改制度受到批判

D.西方列强侵略激起国人抵制

审题方向 洋务运动

解读材料 奕、丁日昌和郭嵩焘等人之所以被嘲讽是因为他们倡导洋务或与洋务有关。

辨析选项 材料反映的是当时的国人对倡导洋务或与洋务有关的人和事件持轻视和反对态度,体现出传统观念对外来事物的排斥,故A项正确;倡导洋务和担任驻外公使不是崇洋媚外的行为,故B项错误;材料中没有体现洋务运动只学器物,不学制度而受到批判,故C项错误;国人抵制洋务不是因受外国侵略而产生的爱国情感,而是对外来文明的抵触,故D项错误。

答案 A

多角度审视近代中国经济结构的变动

1.知识角度

(1)自然经济解体是一个渐进、漫长的过程,在中国近代仍占主导地位。

(2)经济结构变化主要指中国社会经济结构由自给自足的自然经济变为自然经济、外资在华经济、洋务企业和民族资本主义企业。

(3)近代企业:

主要指采用机器生产的企业,是相对于手工劳动的手工工场或作坊而言的,包括外资企业、洋务企业和民族资本主义企业。

2.史观角度

(1)从全球史观看,中国自然经济瓦解,经济结构变化是中国被迫卷入资本主义世界市场,开始融入全球化的结果和体现。

(2)从文明史观看,则是西方工业资本主义文明与中国传统农耕文明交流、碰撞、渗透、融合的产物。

(3)从近代化史观看,则是近代中国经济向市场化、工业化、城市化转型的开始。

考点二 近代中国民族资本主义的曲折发展

1.诞生(19世纪六七十年代的东南沿海)

(1)原因:

明清资本主义的萌芽,外商企业的刺激,洋务企业的诱导,自然经济的进一步解体。

(2)代表企业:

上海发昌机器厂、广东南海继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊。

(3)评价:

改变了中国的经济结构和阶级结构,促使自然经济进一步解体,推动近代化进程。

2.初步发展(19世纪末)

(1)原因:

列强对华资本输出进一步破坏自然经济;清政府放宽对民间设厂的限制。

(2)表现:

商办企业增加,规模扩大,由沿海向内地扩展。

(3)影响:

民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台。

3.短暂的春天(第一次世界大战期间)

(1)背景

①民国的建立及其实行的有利于经济发展的政策。

②民族资产阶级受“实业救国”思潮的影响投身实业。

③抵制日货、提倡国货等群众性的反帝爱国运动。

④第一次世界大战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,客观上提供了有利的外部条件。

(2)表现

①1914~1919年,纺织业和面粉业发展最快,重工业也有一定的发展。

②代表人物有张謇、荣宗敬、荣德生等。

(3)结果:

第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

(4)影响:

为新文化运动和中国民主革命向新民主主义革命转变提供了阶级和经济基础。

4.较快发展(1927~1936年)

(1)原因:

国民政府推行币制改革并开展“国民经济建设运动”;群众性反帝爱国运动的推动。

(2)表现:

无论是原来较为发达的棉纺织业和面粉业,还是新兴工业部门,如化学、橡胶等工业都有较大发展。

5.日益萎缩(1937~1945年)

(1)原因:

日本帝国主义的侵略;官僚资本的压榨。

(2)表现:

沦陷区大量企业被日军毁灭或吞并;国统区民族工业日益萎缩。

6.陷入绝境(1945~1949年)

(1)原因:

美国对中国的经济侵略,官僚资本的摧残,通货膨胀严重。

(2)表现:

工厂、矿山、店铺等纷纷倒闭。

考向3

运用经济数据考查民族资本主义发展的阶段特征

(2015·江苏单科,8)下表展示了1914~1920年华商火柴厂的发展情况。

年代

进口火柴(万罗)

新厂数

厂均资本额(万元)

1914

2383.58

10

4.92

1915

2097.34

9

3.30

1916

2062.07

4

1.42

1917

1559.43

8

5.47

1918

1334.08

3

0.66

1920

848.43

23

9.67

对表中数据的解读正确的是( )

A.辛亥革命直接导致了1914~1915年工业发展

B.火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增

C.火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征

D.反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮

审题方向 民国时期民族工业的曲折发展

调动知识 第一次世界大战爆发后,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,客观上提供了有利的外部条件,使民族工业获得一个迅速发展的短暂春天,这反映了在半殖民地半封建社会的帝国主义和封建主义的夹缝中,近代中国民族资本主义艰难、曲折地发展。

辨析选项 辛亥革命爆发,为民族资本主义的发展扫除了一些障碍,但不会“直接导致”;火柴进口量的递减也并没有使华商投资额保持递增趋势;签订“二十一条”是在1915年而非1920年。

答案 C

考向4

实业家的爱国精神

(2015·浙江文综,20)荣德生等刊登宣言:

“东(三)省沦亡,于今两月,我国民政府迁延无措……且于国际联盟中显示让步……同人等以匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”,相约“监督政府之外交进行,对于一切有碍国家利益之行动,共抗争之。

”这可以作为直接史料来说明( )

A.国际联盟对日本侵略中国东北的迁就

B.民族工业在夹缝中求生存的历史命运

C.近代实业家具有较强的民族救亡意识

D.国民政府对日本侵华采取不抵抗政策

审题方向 实业救国

关键信息 “匹夫有责”“国难自救会”“有碍国家利益之行动,共抗争之”

辨析选项 国际联盟对日本侵略中国东北的迁就只是材料中反映部分信息,故A项错误;材料中没有反映出中国民族工业受到压迫的信息,故B项错误;材料中“匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”“共抗争之”说明实业家具有民族救亡意识,故C项正确;国民政府对日本侵华采取不抵抗政策是材料中论及的背景,故D项错误。

答案 C

近代工业、民族工业和民族资本主义是三个有联系又有区别的概念。

它们常被用来描述近代中国的经济发展与变化。

简单来说,近代工业相对于传统手工业,其本质特征是机器生产;民族工业是指所有中国人办的企业,包括洋务企业;民族资本主义是指中国民间资本投资兴办的企业,与官僚资本相对,不包括洋务企业。

但在很多语境中,常把民族资本主义与民族工业混用,应注意区别。

类型

企业生产方式

资本来源

近代工业

机器生产

中外官方或民间资本

民族工业

机器生产

中国官方或民间资本

民族资本主义

机器生产

中国民间资本

考点三 近现代社会生活的变迁

1.变迁的原因

“欧风美雨”的影响;维新变法、辛亥革命的推动;先进的中国人积极主动地学习先进文化;建国后党和政府始终把改善人民生活放在第一位;经济发展是生活变迁的根本原因。

2.变迁的表现

项目

表现

物质生活

(衣食住)

鸦片战争后西装传入,民国时期中山装流行,新中国成立初期服饰受政治的影响较大;鸦片战争后,西餐和西式住宅出现

社会习俗

婚俗从包办婚姻到自由恋爱,丧俗从土葬到火葬;民国时期开展剪辫、放足运动

交通工具

19世纪60年代轮船出现;19世纪末铁路运输发展;20世纪20年代民航事业起步

通信工具

1877年有线电报传入中国;1882年电话出现;1906年无线电报出现;21世纪手机用户激增

大众传媒

1873年中国人开始自办报刊;20世纪20年代广播开始出现于中国;1905年中国第一部电影《定军山》诞生;1958年中国第一家电视台诞生;1994年互联网在中国接通,目前用户总数已达世界前列

3.变迁的规律

随着近现代政治、经济和思想文化的发展而变化;变化趋势呈现出由闭关自守到面向世界、由被动接受到主动学习的特点;中西文化激烈碰撞并逐渐融合,但中国始终保持着自己的民族特色;在地域之间存在着严重的不平衡性。

4.变迁的影响

政治上,有利于反封建斗争特别是资产阶级民主革命的发展;经济上,有利于民族资本主义和工业化的发展;思想文化上,有利于冲破封建文化的束缚,解放思想。

总之,中国近现代社会生活的变迁推动着中国社会向前发展。

考向5

从婚姻习俗看社会变革

(2015·四川文综,6)1919年,某新潮社社员暨《新潮》杂志主要撰稿人在面临个人婚事抉择时看重八字、命书,认为“这些命书,无论然否,要之我的婚事,乃听其主持,不得不看为一生绝大的纪念品”。

该事例说明( )

A.新潮社是一个保守社团

B.新式青年仍可接受传统婚俗

C.国人尚未认同西式婚俗

D.八字、命书决定时人的婚姻

审题方向 近代中国社会习俗的变化

理解材料 “《新潮》杂志主要撰稿人在面临个人婚事抉择时看重八字、命书”,说明该撰稿人在婚姻观念上依然保有传统思想,表现出了当时有的新式青年仍可接受传统婚俗的现象。

辨析选项 主要撰稿人个人思想并不能代表整个新潮社团的思想观点,故A项错误;题干中并未提到国人对社会婚俗的态度,故C项错误;题干只能体现部分人依然通过八字、命书决定婚姻,但不能代表当时所有人都接受,故D项错误。

答案 B

考向6

社会生活习俗的变迁

(2015·课标全国卷Ⅱ,41)阅读材料,完成下列要求。

材料

1950~2008年我国部分节假日一览表

年份

法定假日天数

节假日

1950

1995

2000

2008

元旦

1

1

1

1

春节

3

3

3

3

劳动节

1

1

3

1

国庆节

2

2

3

3

星期日

1

1

1

1

星期六

-

1

1

1

清明节

-

-

-

1

端午节

-

-

-

1

中秋节

-

-

-

1

上表能够反映我国节假日变化的多种趋势。

指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

审题方向 物质生活和社会习俗的变化——节假日变化

关键信息 观察上表,找出我国节假日变化的趋势,例如从1950年~2008年,法定假日总天数从少到多,小长假出现和增多,从2008年开始成为法定假日的传统节日种类增多等,选取任一趋势,结合史实对变化趋势的原因进行说明。

答案 评分说明:

正确指出材料反映的一种变化趋势,如法定假日总天数从少到多,成为法定假日的传统节日种类增多,小长假出现和增多等,根据史实对变化趋势原因的说明充分恰当。

示例:

趋势:

改革开放后法定假日总天数从少到多。

原因:

实行改革开放,社会、经济发展迅速;人民生活水平不断提高,休闲娱乐需求增加;增加假日成为促进经济发展的一种手段;政府更加注重民生。

(“示例”只作阅卷参考,不作为唯一标准答案。

)

近代中国社会生活的变迁、社会习俗及人们思想观念的变化是高考命题考查的重点,选择题和材料解析题都有所考查。

命题大都通过设置微观历史情境,主要集中于近代中国物质生活与习俗变迁中的服饰、婚丧嫁娶、社会交往习俗的变化等方面。

复习备考时,一要准确记忆近代生活变迁的有关史实及其影响,同时结合近代列强侵略、中国人向西方学习及近代中国政治、经济、思想领域的变化综合分析其原因、特点;二要以征婚启事、婚俗记载、民谣、打油诗、新闻报道等为背景,结合同一时期的政治、经济、思想等方面,理解认识中国近代物质生活与社会习俗、人们思想观念的变化;三要运用社会史观、现代化史观,理解近代中国社会生活习俗变迁的表现、影响及特点等。

高考预测·原创押题

押题1

下表是鸦片战争后中英贸易表(单位:

英镑)。

对该表格中信息解读最准确的是( )

年份

1843年

1844年

1845年

英国输华货物总值

1456180

2303619

2394827

中国出口生丝总额

17870000

101250000

132200000

A.中英贸易中中国处于入超地位

B.资本输出冲击了中国自然经济

C.中国农村地区的商品经济发达

D.中国被卷入资本主义世界市场

答案 D

解析 根据题干中的数据信息可知,中英贸易中中国的出口额大于进口额,中国仍然处于出超(贸易顺差)地位,A项错误。

第一次工业革命后,列强对华经济侵略以商品输出为主;甲午中日战争后,列强对华经济侵略开始以资本输出为主,B项错误。

题干中的数据信息只能反映中国生丝的出口情况,不能反映中国农村地区商品经济发展情况,C项错误。

题干中的数据信息反映出中国被卷入资本主义世界市场——成为列强的原料产地(中国生丝出口数量增加)和商品市场(英国输华货物总值增加),D项正确。

押题2

1912年6月1日《大公报》载:

“革命巨子,多由海外归来,草冠革履,呢服羽衣,已成惯常;喜用外货,亦不足异。

无如政界中人,互相效法,以为非此不能侧身新人物之列。

”这从根本上说明了( )

A.盲目效法成为当时报界的笑话

B.辛亥革命推动了西装革履的流行

C.西装革履成为革命与否的重要标志

D.政治运动推动了社会生活的变化

答案 D

解析 材料“草冠革履,呢服羽衣,已成惯常;喜用外货”体现了人们衣食住行的变化,反映了社会存在与社会意识的关系,即政治运动(辛亥革命)推动了社会生活的变化。

押题3

中国的半殖民地半封建的地位,激发了中国……的强烈愿望,激发了几代人为这个目标而进行的艰苦奋斗。

一句话,激发了中国的产业革命精神。

对这种“产业革命精神”最恰当的理解是( )

A.冲破传统的改革精神

B.不甘落后的竞争精神

C.追求利润的冒险精神

D.谋求独立富强的民族精神

答案 D

解析 中国近代的“产业革命精神”可理解为“实业救国”精神,“救国”是此精神的最核心的内涵,与“谋求独立富强的民族精神”相一致,故选D。

押题4

《马关条约》签订后,张謇痛陈其实业救国主张。

“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工。

……(中国)但能于工艺一端,蒸蒸日上,何至有忧贫之事哉!

此则养民之大经,富国之妙术,不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。

”他的核心思想是( )

A.民族独立是工业建设的重要前提

B.兴办商务是西方富民强国之根本所在

C.实业泛指农工商业,重点在工业

D.办实业既可救贫致富,又可富国御侮

答案 D

解析 根据材料可知张謇认为西方之所以富强不在于商务而在于发展工业,因此提倡实业救国。

由此其核心思想是发展实业是救亡图存的方法,排除A、B两项;材料明确表明其所谓的实业仅为工业,因此排除C项。

D项符合题意。

押题5

史学界曾有人对1872~1894年中国境内近代工业做了比较详细的统计分析,并绘制出下列统计图。

我们由此统计图可得出的正确结论是( )

A.中国民族资本主义产生后发展迅速

B.以四大家族为首的官僚资本实力雄厚

C.中国民族资本主义在夹缝中艰难成长

D.自然经济已经退出了中国经济舞台

答案 C

解析 结合史实可知中国民族资本主义在近代深受三重压迫,发展曲折艰难,故A项错误;四大家族官僚资本形成于南京国民政府时期,与题中时间不符,故B项错误;从图片中商办企业数有所增长,可知民族资本主义在夹缝中有所发展,故C项正确;自然经济在中国近代一直占据主导地位,故D项错误。

押题6

《数字中国》中注载:

“1820年、1890年、1912年中国GDP总量分别占世界总量的32.4%、13.2%、9.6%,但前时国人皆感屈辱,今日世人皆曰中国崛起。

”可见大国崛起不仅仅是一个经济概念。

结合中国近现代国情,影响中国崛起的因素可能不包括( )

A.政治、经济、军事等实力在内的综合国力

B.保卫自己主权和独立的军事能力

C.科学技术创新能力

D.和所有国家保持友好的关系

答案 D

解析 近代中国的国门大开,可谓与各大国均保持“友好”关系,但中国仍惨遭欺辱,故D项不是大国崛起的条件。

押题7

服饰和社会习俗是文化的组成部分,在西方现代文明伴随着工业化浪潮向全世界扩散的时代背景下,中国服饰和社会习俗的改变也成为中西文化融合的表现。

阅读材料,回答下列问题。

材料一 今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。

且今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死……辫发与机器,不相容者也。

且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。

……且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美……若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳。

——《康有为政论集》(上册),中华书局1981年版

材料二

清代长袍马褂 中山装

材料三 从19世纪后期到20世纪初期现代化历史来看,实际历史上呈现出的,是不同时期的中国人……通过自觉或不自觉的试错的方式,来试图接近这一历史性目标。

——摘自《中国百年现代化的六次政治选择》

材料四 当时一般人认为,西方的社会生活……代表着社会进步的方向;相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。

以致在民国初形成了这样一种社会心理:

认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,属于新派人物,否则,谁就是保守、顽固之徒。

——摘自王文泉等主编的《中国近代史》(1840~1949)

(1)根据材料一概括康有为的基本主张并说明其主张的理由。

(2)根据材料二指出近代中国社会的变化趋势,并结合材料三及所学知识分析当时中国是如何“接近这一历史性目标”的。

(3)根据材料四归纳近代中国社会生活领域的新变化。

并请结合所学知识谈谈你对上述材料的认识。

答案

(1)主张:

易服、剪辫。

理由:

影响外交;影响工业生产;影响军事;不利于个人卫生;有损民族尊严。

(任答两点)

(2)变化趋势:

由传统走向现代(走向近代化)。

“接近这一历史性目标”的方式:

民族资本主义发展;资产阶级革命或改革(若答维新变法或辛亥革命也可)。

(3)新变化:

否定传统生活习俗;接受西方生活习俗成为时尚。

认识:

中外文化交流是必由之路;文化碰撞交流所激发出来的历史进步作用是巨大的;学习和融合外来先进文化为近代中国文化的发展注入了活力;但同时要保留中国文化的民族性与延续性。

解析 第

(1)问,第一小问,直接回答即可;第二小问,阅读材料一获取有效信息,把握材料主旨,从军事、外交、卫生等方面归纳。

第

(2)问,长袍马褂是中国传统服装,中山装是中西合璧的新服饰,由此可知,由传统至现代化之趋势,结合所学知识,从经济、政治两方面分析回答中国是如何“接近这一历史性目标”的。

第(3)问,据关键信息:

“认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,属于新派人物,否则,谁就是保守、顽固之徒”;回答新变化其认识基于批判与继承的原则阐述。

规范训练·能力提升

一、选择题

1.如图反映的是鸦片战争后,从事对华贸易的机构——洋行在各通商口岸设立的情况。

对此认识正确的是