河南民间艺术.docx

《河南民间艺术.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南民间艺术.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

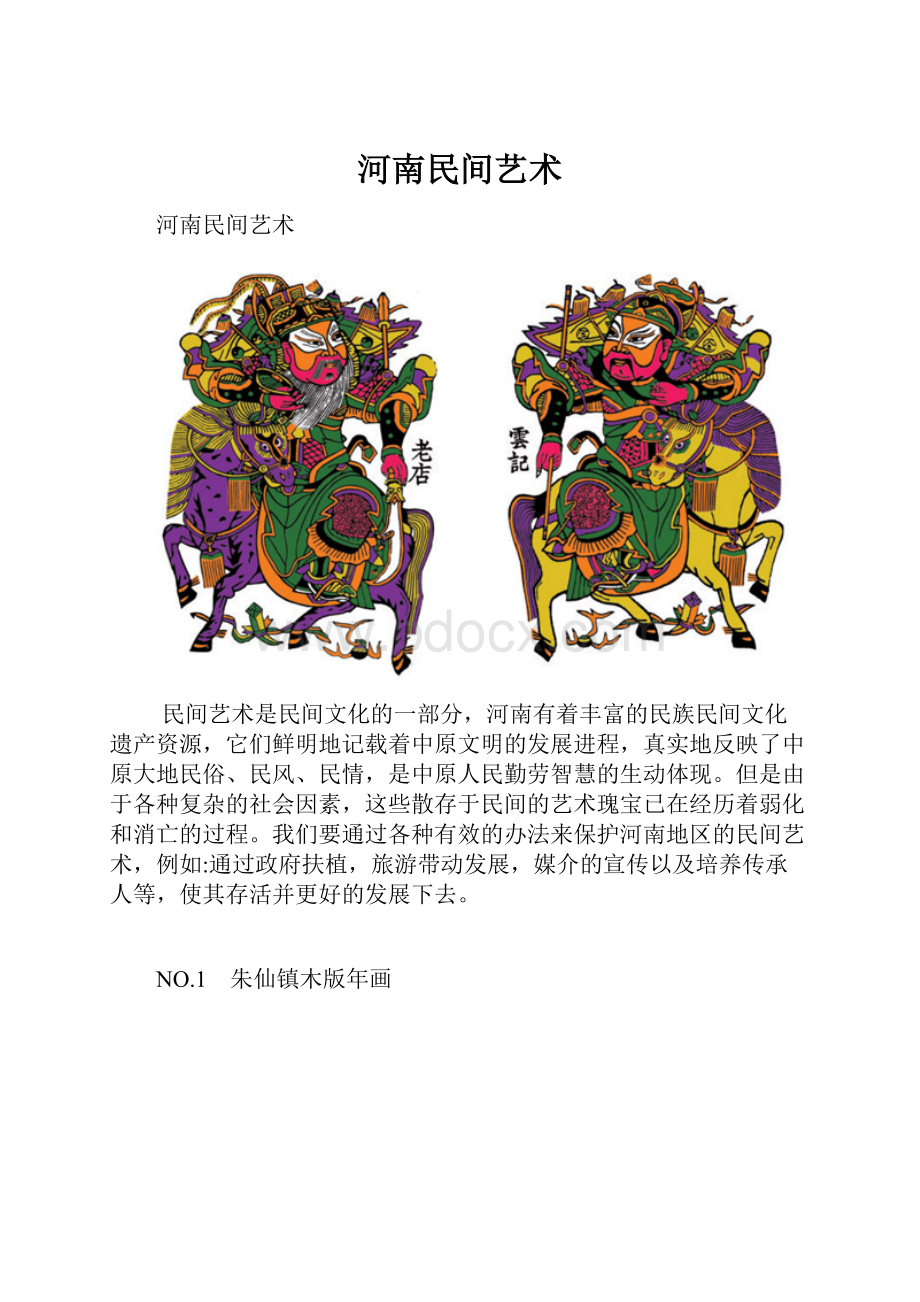

河南民间艺术

河南民间艺术

民间艺术是民间文化的一部分,河南有着丰富的民族民间文化遗产资源,它们鲜明地记载着中原文明的发展进程,真实地反映了中原大地民俗、民风、民情,是中原人民勤劳智慧的生动体现。

但是由于各种复杂的社会因素,这些散存于民间的艺术瑰宝已在经历着弱化和消亡的过程。

我们要通过各种有效的办法来保护河南地区的民间艺术,例如:

通过政府扶植,旅游带动发展,媒介的宣传以及培养传承人等,使其存活并更好的发展下去。

NO.1 朱仙镇木版年画

开封朱仙镇木版年画是中国木版年画的鼻祖。

主要分布在开封、朱仙镇及其周边地区,另外天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊等地年画都受其影响。

它用色讲究、色彩浑厚鲜艳、久不褪色、对比强烈、古拙粗犷、饱满紧凑、概括性强等特征。

以传统技法构图,画面有主有次,对象明显,情景人物安排巧妙,表现出匀实对称的美感。

朱仙镇在河南省开封市城南10公里,虽然是个小镇,在古代却名列中国四大古镇之一。

特别是北宋末年岳飞曾率军在这里大破兀术的金兵,朱仙镇更为国人所知。

为纪念岳家军的功绩,在朱仙镇建有一座规模不小的岳王庙,而今朱仙镇木版年画社就设在这座古庙之中。

北宋年间,每逢过年过节,特别是过春节家家户户贴门神已成为一种风尚。

以祈求人寿年丰、吉祥如意、招财进宝、镇邪除妖。

后来北宋没落、灭亡,开卦几经战乱,木版年画便衰落下来。

到了明代,开封年画虽然又获复兴,但已逐渐转移到朱仙镇。

明朝末年洪水泛滥,开封被淹没,百业俱废,朱仙镇便成了木版年画的中心。

明、清时期,朱仙镇就有300多家木版年画作坊,其作品畅销各地,于是开封地区的年画被统称为“朱仙镇木版年画”,影响深远。

朱仙镇木版年画有五大特点:

一是线条粗犷,粗细相间;二是形象夸张,头大身小;三是构图饱满,左右对称;四是色彩艳丽,对比强烈;五是门神神码多,严肃端庄。

朱仙镇木版年画中最多就是门神,门神中以秦琼、尉迟敬德两位武将为主。

那些大大小小的门神画中,两位武将或衣着不同,或形态各异:

步下鞭、马上鞭、回头马鞭、抱鞭、竖刀、披袍等,不下20种样式。

除此之外,还有各种文武门神。

文门神有五子、九莲灯、福禄寿等;武门神常是戏曲中的忠臣义士和各类英雄好汉。

不同人的房门常贴不同内容的门神:

已婚子女辈房门贴天仙送子、连生贵子、三娘教子;中年人房门贴加官进禄、步步莲生;老年人房门贴松鹤延年和寿星之类;少年儿童居室房门贴五子夺魁、刘海戏金蟾等。

我国中原地区的一种民间木刻画。

因产于河南朱仙镇而得名。

《东京梦华录》载,北宋时期,汴京一带木版年画已相当繁盛,每逢岁节,市井皆印卖灶马、门神等。

明代中期到清初,朱仙镇有木版年画作坊三百多家,生产门神、红纸等。

风格粗犷浑厚、构图饱满、色彩鲜丽、造型夸张。

品种有武门神、文门神、神像图、戏出和挂笺等。

武门神又分将军、武财神、勇士型等;文门神又分祈福、童子和辟邪型等。

印制手法主要是雕版水色套印,一般为六版一套,有的多至九版。

色彩以暖色为主。

多数人物脸部采用白脸、红眼皮,这是它特有的

装饰手法。

在印刷时采用透明水色,套版印刷后,色彩中微显木纹,突出了木版年画的艺术特点。

现在朱仙镇已成立了木版年画社。

NO.2 黄河澄泥砚

中国四大名砚之一,顾名思义,澄泥砚为泥所制,而且是烧制。

澄泥砚用特种胶泥加工烧制而成因烧过程及时间不同,可以是多种颜色,有的一砚多色,尤其讲究雕刻技术,有浮雕、半起胎、立体、过通等品种。

砚体形有圆、椭圆、半圆、正方、长方、随意形的。

雕式有号、耳瓶、二龟坐浪、海兽哮月、八怪斗水、仿古石渠阁瓦等立体砚。

平面雕刻有山水人物、草树花卉、走兽飞禽;又有犀牛望月、台山白塔、嫦娥奔月等。

这些雕砚刀笔凝练,技艺精湛,状物摹态,形象毕肖,灵通活脱,逗人情思。

置于桌畔案头,既是文房中实用的四宝之一,又是供观赏的艺术珍品,产地却莫衷一是,有河南虢州说、山西绛州说、山东青州说,虽各有说法,但都没有离江河太远,古人说取河泥澄而制砚不假。

只是这个制法却颇费周折,光是淘洗澄结便要一二年,出泥后“令其干,人黄丹团和搜如面,作二模如造茶者,以物击之,令其坚。

以竹刀刻作砚之状,大小随意。

微阴干,然后以利刀刻削如法,曝过,间空垛于地,厚以稻糠并黄牛粪搅之,而烧一伏时,”然后再用黑蜡、米醋相参蒸多次。

如此繁复的工序,使砚台坚如铁石。

今日所见古澄泥砚极为稀少,上品更是难求,其原因之一,恐怕就在于制作工艺繁复而产量甚低了。

加上石砚中的佳砚理当比泥砚更胜一筹,流传久远者当然比泥砚更多。

到清代,澄泥砚已经没落衰微,偶有较好的,也多是世俗之品。

NO.3 汴京灯笼张

“灯彩”传说始于公元前二世纪的秦代。

在汉代,每逢上元夕夜,已有燃灯祭祀道教太乙真神的习俗。

自唐代以来,逐渐形成上元节观灯赏夜的民间习俗。

宋代的元宵观灯的习俗,已蔚为壮观,发展到顶峰。

这一民俗盛事,在《东京梦华录?

元宵》、《武林旧事?

灯品》等许多宋人杂记中均有详尽记载和描述,此俗延续到明清及近代不衰。

“开封灯笼”为艺人张金汉的祖传绝技,据《开封县志》记载始传于清末,家族传承谱系清晰、准确,目前已传至第七代(张金汉之子)。

张氏彩灯的制灯技艺均源于开封当地民间传承的彩灯造型,内容多为民间传统的吉祥文化,如“龙凤呈祥灯”、“莲生贵子灯”、“牡丹富贵灯”、“吉祥高照灯”等。

张金汉本人对开封地域民俗文化及传统制灯技艺有较深的艺术素养和造诣,并在河南彩灯界和民间艺人中有一定影响和知名度,目前,本人正在撰写《中国灯笼史》。

NO.4 镇平玉雕

镇平县石佛寺玉雕文化历史悠久,据《县志》记载,石佛寺玉雕工艺始于碗汤,兴于宋元,盛于当代。

民国初,石佛寺镇大仵营村民间艺人仵永甲,制作的玉雕工艺由南阳镇守使吴庆桐呈送袁世凯后,曾参加巴拿马万国博览会,蜚声中外。

玉石雕刻是民间工艺艺术的一个类别,它的每件成品都有一定的文化和艺术含量。

因玉雕工艺传统悠久,闻名遐迩,这里早就形成独具特色的玉文化体系。

石佛寺玉雕工艺的风格,充分展示出特有的文化魅力。

长期以来,石佛寺玉雕工艺靠着生生不息的文化积淀,造就了一代代大师级重量任务。

近年来,由于青年一代玉雕艺人为了片面追求速度和效益,使用及其加工,传统工艺面临挑战,造成了工艺粗糙、产品结构单一、艺术价值降低,若不采取保护措施,与文化的精湛艺术将面临失传。

NO.5 中州大鼓

中州大鼓自明朝万历年间至今已有400多年的历史,是新乡县独特的民间艺术文化形式。

它由单一的鼓到鼓铙、镲、锣结合,使鼓音好听,舞好看,更具有观赏性。

在全国鼓类当中,舞镲为中州大鼓所独有的,是由当地打鼓人自己摸索而来。

中州大鼓内有拉簧,敲打后发出的金属声十分悦耳。

鼓谱分为“大忽雷炮”“小忽雷炮”两种。

“大忽雷炮”鼓调厚重沉稳,节奏缓慢,鼓调复杂;“小忽雷炮”鼓调欢快,流畅,给人一种激情向上的感觉。

逢年过节和重大庆典时,成了人们不可缺少的文化生活,素有“无酒不成宴,无鼓不算会”的说法。

NO.6 汴绣

汴绣又称宋绣,与苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣并称我国五大名绣。

它从“宋绣”发展而来,历史悠久。

制作时,首先选择画稿及所需底部材料,并依画稿搭配各色绣线;布料上蹦,在上面绘轮廓图;然后施绣、整理而成。

图案题材多为花鸟、山水,尤善摹制古代名画,所用针法达几十种,已发展成为双面异色绣及双面三异绣。

产品纯朴自然,富丽明快,艳而不俗,针线细密,不露边缝,形态逼真。

“清明上河图”介绍

“清明上河图”是宋人张择端的名画,将画中的813个任务、94头牲畜、100多座房屋与桥梁、179棵树木、20多艘船只……搬上锦缎并非易事。

汴绣人大胆尝试,积极创新,用滚针绣水纹、练针绣船锚绳、别针绣棚席、反吃绣屋瓦、发针绣人物、蒙针绣柳树等,使画卷上的人物栩栩如生,背景逼真传神,充分发挥汴绣“细、密、活、顺、光、亮”的特点。

无怪乎中外名人、收藏爱好者看了开封汴绣绣制的“清明上河图”后,称赞它“如意刺意,妙技如神”

NO.7 扁担戏

扁担戏是一种小型的木偶戏。

一根扁担可以挑起全部家当:

乐器、影人、道具、小型舞台等,演出时,小型舞台也是依靠一根扁担支撑,所以被称为扁担戏。

扁担戏曾经是在全省流行相当广泛的艺术形式。

后随着时代的发展,这种艺术形式渐渐被其他更现代的艺术取代,而新蔡县杨庄户乡的孙庄尚有人坚持演出到上个世纪的80年代,至今仍有自娱自乐演出。

杨庄户乡位于河南、安徽交界处,地理位置相对封闭,传统艺术容易在这里保存。

扁担戏演出的形式较小,但内容丰富,集戏曲、曲艺、口技、民间工艺于一体,技术性很强。

一人口含篾子说唱,五个手指控制五个人物表演和道具的运用,脚踏锣鼓,手脚并用。

主要演出小型剧目,如《王二卖豆腐》、《王老五》、《武松打虎》、《东郭先生》、《孙悟空》等。

扁担戏具有很强的民间性,一人一台戏,灵活方便,适用于民间演出;扁担戏具有综合性,集民间艺术之大成,戏曲、曲艺、雕刻、泥塑、彩绘等等应有尽有;扁担戏具有儿童性,口含篾子说唱,音色变形,影人形象夸张变形,剧目情节简单短小,很符合儿童心理,具有较高的文化价值。

目前扁担戏的传人已78岁,急需抢救扶植。

NO.8 浚县泥咕咕

浚县是我国历史名城,文化积淀丰富。

民间手工技艺历史悠久。

泥咕咕,产生于隋朝末年,且与国内瓦岗军传说有关。

其基本内容有人物、动物、飞禽三大门类,100多个品种,栩栩如生,绚丽多姿。

技艺手法多变,造型夸张,以黑色为主,对比强烈,有很强的视觉冲击力,巧妙的形态,吹时可发生“咕咕”天籁之音。

泥咕咕,具有浓厚的中原民间特色,是历史的活化石。

有学术研究、艺术把玩的价值,也有一定的经济文化价值。

可打造成玩具品牌,营造成文化产业。

NO.9 麒麟舞

“麒麟”是古代传说中的一种神兽,似鹿非鹿、似牛非牛,头顶生角,遍体鳞甲,尾端毛长,形状奇异,在民间有驱邪避鬼之说,历代人民群众都把它当作祥瑞的象征。

“麒麟舞”是中国最早的拟兽类舞蹈,是现今稀有的、产生于春秋战国之前远古的汉民族图腾舞种,具有珍贵的民间舞蹈史研究价值。

它和龙舞一样,承载着汉民族的精神、信仰、价值取向和审美情趣,在民族学、民俗学、宗教学的研究上有着特殊的意义。

在1984年开始的全国《民舞集成》工作中,曾经普查统计全省共有14个麒麟舞表演队(班),时隔20多年,现今仍存活在豫东地区的开封兰考、商丘睢县一带,仅兰考就有7个班。

从古至今,同样生活在中原大地的兰考人却没有玩“龙”舞“狮”的习俗,麒麟舞一直是他们的最爱,并保留着非常传统的表演形式和内容,地方文化特色非常鲜明。

麒麟舞的师承关系特殊,以家族式传承为主,吸收本村有武术功底的亲眷,在选拔青年演员时条件相当严格,世代延续。

商丘睢县大刘寨的《冯氏家谱》和《杞县志》记录了麒麟舞最早的传承人是冯玮(1623—1711),目前从冯氏家族起源的麒麟舞已传了15代,传承脉络清晰,具有很好的社会基础,是当地民间文化艺术的代表和瑰宝。

NO.10 锣鼓书

锣鼓书因演唱时有锣鼓击节而得名,流行于豫西陕县、灵宝、卢氏、栾川、渑池,以及山西、陕西的部分地区。

从其艺术特点和行艺特点看,锣鼓书应是三弦书流行豫西之后,受当地民间音乐和蒲剧的影响而逐步形成。

从灵宝艺人周建西、苏万宰等人的师承上溯可以推知,锣鼓书大约在清代初年已在灵宝一带流行。

早期的锣鼓书多是一人演唱,清嘉庆年间艺人开始了组班演唱。

清末民初普遍组成三至七人的书班,像戏曲那样分脚色行当演唱是其一大特点。

多唱愿书,民间祭祀、敬神求雨经常邀请锣鼓书班演出,在豫西十分盛行。

锣鼓书艺术特色鲜明,文化内涵丰厚,它以唱为主,说白较少,善于叙事,常用方言俚语,乡土气息浓郁,是研究民俗活动和艺术民俗的有价值的资料。

尽管锣鼓书在豫西流行广泛,很受民众喜爱。

近些年来亦存在严重危机,老艺人相继谢世,年轻人却缺乏对民族文化强烈的认同感,演出队伍青黄不接,演出市场萎缩,演出书目丢失严重,亟待扶植与保护

作业要求:

1,开本(大小)自定

2,每个小标题下的正文100字左右,图片2-5张。

如材料文字较多,请自己提炼到100字左右,如图片不够,请在网站收集。

-----精心整理,希望对您有所帮助!