头针疗法亦称头皮针.docx

《头针疗法亦称头皮针.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《头针疗法亦称头皮针.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

头针疗法亦称头皮针

头针疗法亦称头皮针。

针刺疗法之一。

头针疗法是在头部特定穴区(刺激区)内沿皮针刺以治疗全身疾病的新方法。

是在传统针灸的基础上,结合现代医学关于大脑皮层功能定位的理论,通过近年来的大量临床实践而总结出来的。

1972年始见报道。

头针疗法使用方便,效果好,尤其对脑源性疾病,如脑血管后遗症等效果显著。

头针刺激区的定位,主要是根据大脑皮层功能定位的理论(有些刺激区是根据针感部位及治疗作用确定的)。

因头皮上有和皮层功能相一致的投射区,刺激不同的投射区,能起到不同的治疗作用,临床上按其功能不同,划分为若干刺激区。

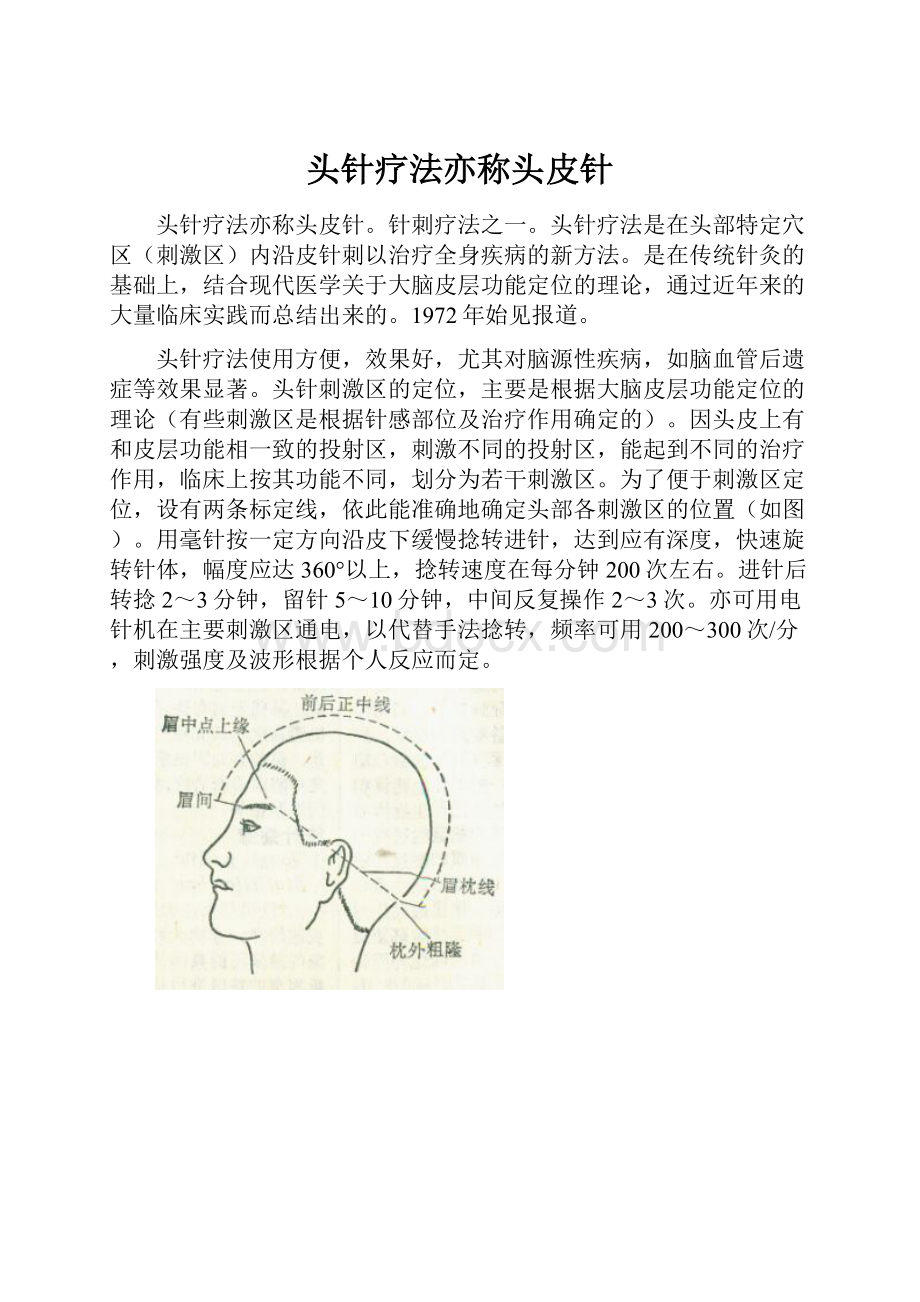

为了便于刺激区定位,设有两条标定线,依此能准确地确定头部各刺激区的位置(如图)。

用毫针按一定方向沿皮下缓慢捻转进针,达到应有深度,快速旋转针体,幅度应达360°以上,捻转速度在每分钟200次左右。

进针后转捻2~3分钟,留针5~10分钟,中间反复操作2~3次。

亦可用电针机在主要刺激区通电,以代替手法捻转,频率可用200~300次/分,刺激强度及波形根据个人反应而定。

头针疗法参照现代医学大脑皮层功能定位的理论,结合疾病的部位,选用与之相应的刺激区。

针刺时,以毫针在选定的刺激区上,沿皮肤进针至一定深度,然后予以大幅度、高频率的捻转,出现针感后仍持续捻转3-5分钟。

留针10-20分钟。

期间可再行捻转1-2次,亦可加用电针刺激。

多用于中风偏瘫,脑动脉硬化,失语,震颤性麻痹,神经性头痛等症。

[返回]头针的适应症

适应证有脑血栓形成及脑溢血等脑血管意外后遗症、颅脑损伤、颅内炎症后遗症及舞蹈症、震颤麻痹、梅尼埃(美尼尔)病、耳鸣、精神性多尿、遗尿症、神经性头痛等。

[返回]头针的禁忌症

脑溢血患者昏迷期、病情未稳定者不宜用。

[返回]头部刺激区的定位和主治

定位依据

常用的有两种:

一是根据脏腑经络理论,在头部选取相关经穴进行治疗。

二是根据大脑皮质的功能定位,在头皮上划分出相应的刺激区进行针刺。

下面主要介绍第二种。

应该注意:

颅表面的脑回投影位置与现在所制定的刺激部位,只能说是基本相应的,从C.T照片考查,存在着一定数量的个体差异,在划定刺激线时,应适当考虑颅骨的形状。

定位线

划分刺激区的两条标准定位线。

前后正中线:

是从两眉间中点(正中钱前点)至枕外粗隆尖端下缘(正中线后点)经过头顶的连线。

眉枕线:

是从眉中点上缘和枕外粗隆尖端的头侧面连线。

刺激区定位和主治

[运动区]部位:

上点在前后正中线中点往后0.5厘米处;下点在眉枕线和鬓角发际前缘相交处。

如果鬓角不明显,可以从颧弓中点向上引垂直线,此线与眉枕线交叉处向前移0.5厘米为运动区下点。

上下两点连线即为运行区。

运动区又可分为上、中、下三部。

①上部:

上运动区的上1/5,为下肢、躯干运动区。

②中部:

是运动区的中2/5,为上肢运动区。

③下部:

是运动区的下2/5,为面运动区,亦称言语一区。

主治

①上部:

对侧下肢、躯干部瘫痪。

②中部:

对侧上肢瘫痪。

③下部:

对侧中枢性面神经瘫痪,运动性失语(部分或完全丧失语言能力,但基本上保留理解语言的能力),流涎,发音障碍。

[感觉区]

部位:

在运动区向后移1.5厘米的平行线即是本区。

感觉区可分为上、中、下三部。

①上部:

是感觉区的上1/5,为下肢、头、躯干感觉区。

②中部:

是感觉区的中2/5,为上肢感觉区。

③下部:

是感觉区的下2/5,为面感觉区。

主治:

①上部:

对侧腰腿痛、麻木、感觉异常、头后、颈项部疼痛、头晕、耳鸣。

②中部:

对侧上肢疼痛、麻木、感觉异常。

③下部:

对侧面部麻木,偏头痛,颞颌头节炎等。

[舞蹈震颤控制区]

部位:

在运动区向前移1.5厘米的平行线。

主治:

舞蹈病,震颤麻痹,震颤麻痹综合征。

[晕听区]

部位:

从耳尖直上1.5厘米处,向前及向后各引2厘米的水平线。

主治:

眩晕、耳鸣、听力降低。

[言语二区]

部位:

从顶骨结节后下方2厘米处引一平行于前后正中线的直线,向下取3厘米长直线。

主治:

命名性失语。

(又称健忘性失语,病人称呼"名称"能力障碍,如病人不会叫"椅",只说是"坐的";其他人叫椅时,他能听懂。

)

[言语三区]

部位:

晕听区中点向后引4厘米长的水平线。

主治:

感觉性失语。

(病人理解言语能力障碍,常答非所问。

)

[运用区]

部位:

从顶骨结节起分别引一垂直线和与该线夹角为40度的事两线,长度均为3厘米。

主治:

失用症。

(又称运用不能症,病人能力、肌张力及基本运动正常,但存在技巧能力障碍,例如不能解钮扣,拾硬币等。

)

[足运感区]部位:

在前后正中线的中点旁开左右各1厘米,向后引3厘米长,平行于正中线。

主治:

对侧下肢瘫痪,疼痛,麻木,急性腰扭伤,夜尿,皮质性多尿,子宫下垂等。

[视区]

部位:

在前后正中线的后点旁开1厘米处的枕外粗隆水平线上,向上引平行于前后正中线的4厘米长直线。

主治:

皮层性视力障碍。

[平衡区]

部位:

在前后正中线的后点旁开3.5厘米处的枕外粗隆水平线上,向下引平行于前后正中线的4厘米长直线。

主治:

小脑疾病引起的共济失调,平衡障碍,头晕,脑干功能障碍引起的肢体麻木瘫痪。

[胃区]

部位:

从瞳孔直上发际处为起点,向上行平行于前后正中线2厘米长直线。

主治:

胃炎、胃溃疡等引起的胃痛、上腹部不适。

[胸腔区]

部位:

在胃区与前后正中线之间,发际上下各引2厘米长直线。

主治:

支气管哮喘,胸部不适等症。

[生殖区]

部位:

从额角处向上引平行于前后正中线的2厘米长直线。

主治:

功能性子宫出血,盆腔炎,子宫脱垂等。

选穴方法

单侧肢体疾病,选用对侧刺激区;双侧肢体疾病,选用双侧刺激区;内脏全身疾病或不易区别左右的疾病,可双侧取穴,一般根据疾病选用相应的刺激区,并可选用有关刺激区配合治疗。

如下肢瘫痪,可选下肢运动区配足运感区。

关节松动术

关节松动技术是治疗者在关节活动可动范围内完成的一种针对性很强的手法操作技术,属被动运动范畴,其操作速度比推拿速度慢,在应用时常选择关节的生理运动和附属运动作为治疗手段,主要治疗因力学因素(非神经性)引起的关节功能障碍。

目录

1关节松动术

1.1.1基本概念

2.1.2关节的生理运动

3.1.3关节的附属运动

2基本方法

1.2.1摆动

2.2.2滚动

3.2.3滑动

4.2.4旋转

5.2.5分离和牵拉

3手法分级

1.3.1Matland分级标准

2.3.2手法应用选择

4治疗作用和临床应用

1.4.1治疗作用

2.4.2临床应用

5操作程序

6手法应用

1关节松动术

基本概念

关节松动技术是治疗者在关节活动可动范围内完成的一种针对性很强的手法操作技术,属被动运动范畴,其操作速度比推拿速度慢,在应用时常选择关节的生理运动和附属运动作为治疗手段。

关节的生理运动

指关节在生理范围内完成的运动,可以主动完成,也可以被动完成。

关节的附属运动

在自身及其周围组织允许的范围内完成的运动,叫附属运动,是维持关节正常活动不可缺少的一种运动。

一般不能主动完成,需要其它人或对侧肢体帮助才能完成,如关节分离,髌骨的侧方移动等。

任何一个关节都存在着附属运动,当关节因疼痛,僵硬而限制活动时,其生理及附属运动均受到限制。

在生理运动恢复后如果关节仍有疼痛或僵硬,可能附属运动尚未完全恢复正常。

通常在改善生理运动之前,先改善附属运动,而附属运动的改善,又可以促进生理运动的改善。

2基本方法

摆动

骨的杠杆样的运动叫~,即生理运动,摆动时要固定关节近端,关节远程做往返运动。

摆动必须在ROM>60%(正常时)才可应用。

例如,肩关节前屈的摆动手法,至少要在肩前屈达到100°时才应用,如果没有达到这一范围应先用附属运动手法来改善。

滚动

当一块骨在另一块骨表面发生滚动时,两块骨的表面形状必然不一致,接触点同时变化,所发生的运动是成角运动,其滚动的方向总是朝向成角骨运动的方向,常伴随着关节的滑动和旋转。

滑动

当一块骨在另一块骨上滑动,如是单纯滑动,两骨表面形状必须一致,或是平面,或是曲面(两骨面的凹凸程度必须相等)。

滑动时,一侧骨表面的同一个点接触对侧骨表面的不同点。

滑动方向取决于运动骨关节面的凹凸形状(凸出—滑动方向与成骨角运动方向相反;凹陷—骨动方向与成骨角运动方向相同)

关节表面形状越接近—滑动就越多,关节表面形状越不一致—滚动就越多。

临床应用时,由于滑动可以缓解疼痛,合并牵拉可以松解关节囊,使关节放松,改善关节活动范围,因此应用较多。

旋转

旋转是指移动在静止骨表面绕旋转轴转动,旋转时,移动表面的同一点作园周运动。

旋转常与滑动,滚动同时发生,很少单独作用。

分离和牵拉

分离和牵拉称为牵引。

分离:

当外力作用使构成关节两骨表面呈直角相互分开时称分离或关节内牵引。

牵拉:

当外力作用于骨长轴使关节远程移位时,称为长轴牵引。

区别分离—外力与关节面垂直,两关节必须分开。

牵拉—外力与骨长轴平行,关节面可以不分开。

3手法分级

Matland分级标准

Ⅰ级—治疗者在病人关节活动的起始端,小范围,节律性地来回松动关节。

Ⅱ级—治疗者在病人关节活动允许的活动范围内,大范围,节律性来回松动关节,但不接触关节活动起始和终末端。

Ⅲ级—治疗者在病人关节活动允许的活动范围内,大范围,节律性来回松动关节,每次均接触到关节活动的终末端,并能感到关节周围软组织的紧张。

Ⅳ—治疗者在病人关节的终末端,小范围、节律性地来回松动关节,每次接触到关节活动的终末端,并能感觉到关节周围软组织的紧张。

手法应用选择

ⅠⅡ级—疼痛Ⅲ—疼痛+关节僵硬Ⅳ—粘连,挛缩,手法分级可用于关节的附属运动和生理运动。

附属运动—Ⅰ—Ⅳ均可用。

生理运动—ROM>正常60%才可应用,多用Ⅲ—Ⅳ级,极少用Ⅰ级。

分级范围关节活动范围的大小变化。

4治疗作用和临床应用

治疗作用

(1)生理效应:

力学+神经作用。

力学作用:

促进关节液流动,增加关节软骨和软骨盘无血管的营养,缓解疼痛,防止关节退变。

神经作用:

抑制脊髓和脑干致痛相应的释放,提高痛阈。

(2)保持组织的伸展性。

关节松动术,特别是Ⅲ、Ⅳ级—直接牵拉了关节周围的软组织→可保持或增加伸展性,改善ROM。

(3)增加本体反馈

关节松动以提供下列感觉信息:

关节静止位置和运动速度及变化,关节的运动方向,肌肉张力及变化。

临床应用

(1)适应症:

任何力学因素(非神经性)引起的关节功能障碍。

包括:

a.疼痛,肌肉紧张及痉挛,b.可逆性ROM↓,c.进行性关节活动受限,d.功能性关节制动。

对于后两者主要是维持现有ROM。

(2)禁忌症:

ROM过度,关节肿胀、炎症、肿瘤及未愈合骨折。

5操作程序

1.病人体位:

舒适、放松、无痛的体位。

2.治疗者的位置:

治疗应靠近治疗的关节,一手固定关节的一端,一手松动另一端。

3.治疗前评估:

找出存在的问题(疼痛、僵硬及其程度)。

6手法应用

(1)手法操作的运动方向:

可以垂直或平行于治疗平面。

治疗平面是指垂直于关节面中点旋转轴线的平面。

分离—垂直于治疗平面;滑动和长轴牵引—平行于治疗平面。

(2)手法操作程度,应达到关节活动受限处。

疼痛—达痛点,不超过痛点。

僵硬—应超过僵硬点。

手法平衡,有节奏,持续30秒~1分钟。

(3)治疗反应:

轻微疼痛—正常反应。

24小时仍不减轻,甚至增加说明治疗强度过大或持续时间过长。

中风患者肢体功能训练

一、正确的床上体位

对长期卧床患者一般2-3小时变换一次体位。

可以抑制异常运动模式,又可以避免压疮的形成。

1、仰卧位:

头偏向患侧,掌心向上,手自然伸开,不能伸开可放一布卷隔开。

2、患侧卧位:

患侧肩向前伸,肘伸直,手心向上,健腿在上。

3、健侧卧位:

患侧肩向前伸,不能垂下手腕;患侧髋向前,膝微屈。

二、翻身

患者应尽快学会翻身,可以避免压疮形成,同时有利于肢体功能的恢复。

注意:

正确的交叉握手姿势!

患侧大拇指在上!

1、从仰卧位翻向患侧卧位:

举起交叉手,屈膝,将上肢摆向健侧,再向患侧摆动,依靠惯性翻向患侧。

2、从仰卧位翻向健侧卧位:

用健手托住患肘部,将健腿插于患腿下,在身体旋转时用健腿搬动患腿翻向健侧。

三、正确的坐姿

1、床上坐姿:

下肢自然伸直,双手交叉放于桌面上。

2、椅子上坐姿:

足平放在地面上,双手交叉。

能抑制患侧上肢的屈曲痉挛及下肢的伸展,有利于患侧下肢的负重。

四、坐位平衡训练

要点:

患侧上肢向身体外后方伸直,掌心向下支撑在椅子上,用健手将物品从患侧向健侧转移,还可以投球、扔沙包等等。

或坐位时将身体向患侧移动或向健侧移动。

五、卧位与坐位的转换

要点:

健侧卧位→患侧上肢放于腹部→健腿插于患腿下并将身体移至床边→健侧前臂及手支撑身体向上→坐起同时健腿带动患腿移至床下。

注意:

如患者不能独立完成,协助者可站在患者健侧,在患者向上坐时,一手向上抬健肩,一手向下压双腿帮助完成动作。

从坐位转换到卧位与上述顺序相反即可。

六、躯干与下肢的训练

当患者能保持坐位30分钟以上时便可以开始床上活动。

虽然强度不大,但是有助于体力的恢复,可为站立及步行做好准备。

要点:

仰卧位,健腿插于患腿下抬离床面。

作用:

预防健腿肌肉萎缩,刺激患腿,促进恢复。

要点:

仰卧位,膝关节屈曲,足平踏于床上,抬头,用交叉手触膝,也可二侧伸。

作用:

增强腹肌,抑制上肢屈肌及下肢伸肌痉挛。

要点:

仰卧位,交叉手前举,屈膝,抬头双手抱膝→放开双膝平卧。

作用:

增强腹肌,抑制上肢屈肌及下肢伸肌痉挛。

要点:

仰卧位,屈膝,双足平踏于床上,抬起臀部。

作用:

克服骨盆后缩,增强臀大肌肌力及髋关节的稳定性。

抬臀时可增加肩部压力,使肩向前。

要点:

仰卧位,足与床面垂直。

膝关节向下压,大腿前部肌肉绷紧。

作用:

利于步行时伸腿。

要点:

仰卧位,屈膝,足平踏于床上,患腿慢慢向外分开,再慢慢收回,此时健腿保持不动。

然后换健腿做,患腿保持不动。

要点:

俯卧位,协助者帮助患者把小腿屈曲,患者逐渐伸展膝关节达各种角度并保持,再逐渐屈曲。

作用:

利于步行时的伸髋屈膝。

七、上肢与手的训练

交叉手水平举起,举过头,放颈后。

交叉手放桌上,向各方向推球。

手托悬挂的气球;屈肘,用球触鼻;手背、手心推障碍物;上下移动;健手缠毛线。

八、坐位转移

只要患者能用健手抓握,用健足站立,就尽早进行转移训练!

转移特点:

患者向健侧侧前方运动。

最好使床、椅子、马桶高度一致。

床边坐位→双足踏地→躯干前顷→健手扶椅子→伸肘支撑身体站起→重心在健腿→健手移向远端椅面→顺势以健足为轴转身→臀部对准椅子→慢慢坐下。

九、站立平衡训练

步行是一个不断打破平衡又不断恢复平衡的过程。

因此站立平衡是保证步行稳定性和安全性的基础。

影响平衡有以下因素:

患侧躯干及下肢麻痹,平衡反应障碍,肌张力增高及异常运动模式,体力下降及健侧下肢无力。

训练方法:

双手扶持固定物站立,双足稍分开,尽量用患足支撑体重。

微微屈膝!

十、坐位与站立的转换

要点:

健侧身体靠近扶持物→二脚向后撤→腰向前探→用健手抓住扶持物→向前顷上半身→将重心移向二脚时向上站起。

站起后挺胸向前看,不要低头!

无扶持物时,双足平行踩地,双手交叉充分前伸,屈髋身体前顷,重心移到双足,伸膝伸髋,缓慢站起,挺胸直立。

不能独立完成从坐位到站位的动作转换者,协助者应站于患者正前方,用自己的足和膝分别顶住患者的患足、患膝,帮助其站立。

从站立位转换为坐位:

患者在向下坐时有“跌落”感,对患者来说即将坐下的一刻是最难的,所以开始可让患者先站起一点,再坐回去,逐渐增加难度,直至掌握。

十一、步行训练

在康复中步行能力的恢复有着举足轻重的作用!

成功的关键在于“早期躯干及下肢的训练”!

当患者步行的能力未达到时,强行扶走,会使其完全依赖健侧,养成不良的动作习惯,形成异常步态,严重影响日后的生活能力!

准备步行应具备的条件:

患腿有足够的持重能力,有站立平衡的能力,有主动屈膝屈髋的能力。

患者身体不要前顷,不要低头和眼睛看地。

年龄较大、平衡和持重能力恢复很差的患者应尽早使用手杖进行步行训练!

手杖的高度应与股骨大转子齐高。

可使用三脚或四脚手杖增加步行的稳定度和扩大支持面。

据统计,约有80%的患者能恢复独立步行。

1、三步走法:

健手持手杖站立→将手杖向前伸出约一步→患足迈出一步与手杖水平→健足迈步

超越手杖。

2、二步走法:

健手持手杖站立→伸手杖的同时迈患足→再向前迈健足。

十二、驱动轮椅训练

据统计,约有20%的患者须使用轮椅行走。

尽早使用轮椅可使患者离床,获得坐位。

要点:

用健手转动手轮圈,用健足撑地驱动。

十三、上下阶梯训练

要点:

健手抓握扶栏→健足踏上一级台阶→用健侧上、下肢的力量向上引体→迈上患腿。

先迈患腿→同时用健侧上、下肢支持身体→再迈健腿。