语文中考记叙文辅导_精品文档.doc

《语文中考记叙文辅导_精品文档.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文中考记叙文辅导_精品文档.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

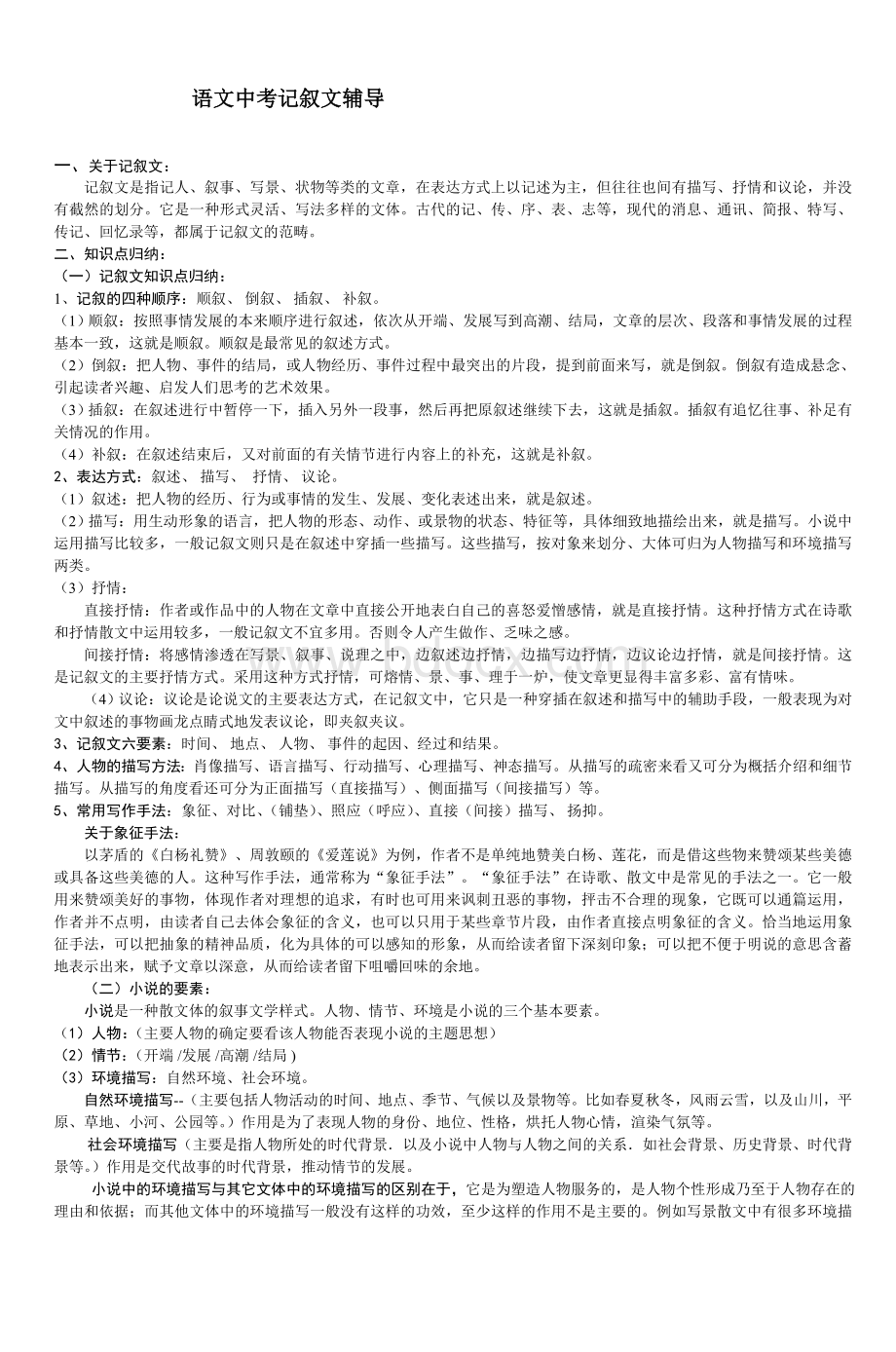

语文中考记叙文辅导

一、关于记叙文:

记叙文是指记人、叙事、写景、状物等类的文章,在表达方式上以记述为主,但往往也间有描写、抒情和议论,并没有截然的划分。

它是一种形式灵活、写法多样的文体。

古代的记、传、序、表、志等,现代的消息、通讯、简报、特写、传记、回忆录等,都属于记叙文的范畴。

二、知识点归纳:

(一)记叙文知识点归纳:

1、记叙的四种顺序:

顺叙、 倒叙、 插叙、 补叙。

(1)顺叙:

按照事情发展的本来顺序进行叙述,依次从开端、发展写到高潮、结局,文章的层次、段落和事情发展的过程基本一致,这就是顺叙。

顺叙是最常见的叙述方式。

(2)倒叙:

把人物、事件的结局,或人物经历、事件过程中最突出的片段,提到前面来写,就是倒叙。

倒叙有造成悬念、引起读者兴趣、启发人们思考的艺术效果。

(3)插叙:

在叙述进行中暂停一下,插入另外一段事,然后再把原叙述继续下去,这就是插叙。

插叙有追忆往事、补足有关情况的作用。

(4)补叙:

在叙述结束后,又对前面的有关情节进行内容上的补充,这就是补叙。

2、表达方式:

叙述、 描写、 抒情、 议论。

(1)叙述:

把人物的经历、行为或事情的发生、发展、变化表述出来,就是叙述。

(2)描写:

用生动形象的语言,把人物的形态、动作、或景物的状态、特征等,具体细致地描绘出来,就是描写。

小说中运用描写比较多,一般记叙文则只是在叙述中穿插一些描写。

这些描写,按对象来划分、大体可归为人物描写和环境描写两类。

(3)抒情:

直接抒情:

作者或作品中的人物在文章中直接公开地表白自己的喜怒爱憎感情,就是直接抒情。

这种抒情方式在诗歌和抒情散文中运用较多,一般记叙文不宜多用。

否则令人产生做作、乏味之感。

间接抒情:

将感情渗透在写景、叙事、说理之中,边叙述边抒情,边描写边抒情,边议论边抒情,就是间接抒情。

这是记叙文的主要抒情方式。

采用这种方式抒情,可熔情、景、事、理于一炉,使文章更显得丰富多彩、富有情味。

(4)议论:

议论是论说文的主要表达方式,在记叙文中,它只是一种穿插在叙述和描写中的辅助手段,一般表现为对文中叙述的事物画龙点睛式地发表议论,即夹叙夹议。

3、记叙文六要素:

时间、 地点、 人物、 事件的起因、经过和结果。

4、人物的描写方法:

肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写、神态描写。

从描写的疏密来看又可分为概括介绍和细节描写。

从描写的角度看还可分为正面描写(直接描写)、侧面描写(间接描写)等。

5、常用写作手法:

象征、对比、(铺垫)、照应(呼应)、直接(间接)描写、 扬抑。

关于象征手法:

以茅盾的《白杨礼赞》、周敦颐的《爱莲说》为例,作者不是单纯地赞美白杨、莲花,而是借这些物来赞颂某些美德或具备这些美德的人。

这种写作手法,通常称为“象征手法”。

“象征手法”在诗歌、散文中是常见的手法之一。

它一般用来赞颂美好的事物,体现作者对理想的追求,有时也可用来讽刺丑恶的事物,抨击不合理的现象,它既可以通篇运用,作者并不点明,由读者自己去体会象征的含义,也可以只用于某些章节片段,由作者直接点明象征的含义。

恰当地运用象征手法,可以把抽象的精神品质,化为具体的可以感知的形象,从而给读者留下深刻印象;可以把不便于明说的意思含蓄地表示出来,赋予文章以深意,从而给读者留下咀嚼回味的余地。

(二)小说的要素:

小说是一种散文体的叙事文学样式。

人物、情节、环境是小说的三个基本要素。

(1)人物:

(主要人物的确定要看该人物能否表现小说的主题思想)

(2)情节:

(开端 /发展 /高潮 /结局 )

(3)环境描写:

自然环境、社会环境。

自然环境描写--(主要包括人物活动的时间、地点、季节、气候以及景物等。

比如春夏秋冬,风雨云雪,以及山川,平原、草地、小河、公园等。

)作用是为了表现人物的身份、地位、性格,烘托人物心情,渲染气氛等。

社会环境描写(主要是指人物所处的时代背景.以及小说中人物与人物之间的关系.如社会背景、历史背景、时代背景等。

)作用是交代故事的时代背景,推动情节的发展。

小说中的环境描写与其它文体中的环境描写的区别在于,它是为塑造人物服务的,是人物个性形成乃至于人物存在的理由和依据;而其他文体中的环境描写一般没有这样的功效,至少这样的作用不是主要的。

例如写景散文中有很多环境描写,并且以自然景物的描写为主,但它不一定以塑造人物为旨归,而往往是借助于景物描写直接抒发对这景物的感情,或者对这景物的象征物的感情。

即所谓的“借景抒情”。

三、近年中考语段

《我的叔叔于勒》——95年:

这封信------女婿起疑心。

《故乡》——96年:

(1)环境描写一段

(2)我问他景况——吸烟

93年:

非常难——拣择

98年:

这来的便是闰土——说不出话来。

《变色龙》——97年:

拧起眉头——脸上洋溢着含笑的温情。

《孔乙己》——98年:

分茴香豆情节;排出九文大钱-----充满了快活的空气。

孔乙己喝了半碗酒-----充满了快活的空气。

99年:

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人------叫孔乙己,他脸上------走去了。

三、记叙文考点:

纵观中考所考记叙文,都具有以下特点:

思想内容健康,有较强的道德导引性;语言优美,情感真挚;记叙文的文体特点突出,规范典型。

其考察角度有以下几点:

1、考查对文章的整体感知和理解。

这种考题主要是考查考生是否读懂了文章的内涵,是否对文章记叙的中心了然于心。

其文题的设置常与文章的标题结合在一起。

如2003年重庆市题《生命中不能承受之痛》的第一题为:

本文所说的“生命中不能承受的痛”具体指什么事?

概括全文内容回答。

又如2003年武汉市题《一桩奇特的诉讼案》的第一题为:

这桩诉讼案原因“奇特”在哪里?

第二题为:

用精练而明确的语言概括本文主旨。

以上所举三题均为最为常见的考查对文章整体感知和理解的命题形式。

这种问题的本质其实是要探寻文章记叙的事件的核心。

( 教师应对学生做如下指导:

对于这样的问题最好不要急于作出回答。

虽然这种问题常在前两题中出现。

但在做题时不妨先从其他题目入手,而把这种问题放在最后。

在读透文章的基础上理清文章的脉络,找出文章的线索,弄懂文章题目的表面含义和内在含义,然后进行语言组织,完成答案。

)

2、考查对文章重点词句的理解。

这种考题主要是考查考生对文章个别词句的理解能力。

一般情况下,这些考查的词句在文中都有其特定的含义,考生在解释时要注意灵活运用,要符合文章的语言环境。

典型考题如2003年新疆乌鲁木齐市题《星期一早晨的奇迹》的第一题为:

请根据语言环境,解释文中两个加点词的意义。

2003年重庆市题《生命中不能承受之痛》的第三题为:

爸爸“读懂了女儿通过手掌传递给他的语言”,女儿“语言”的具体含义是?

2003年江苏省盐城市题《牵着母亲过马路》中第一题为:

第

(1)段中写“年近花甲的母亲喜不自禁”,第(7)段中写“母亲的眼中闪过惊喜”。

母亲为什么喜不自禁?

母亲为什么眼里闪过惊喜?

这几道题或针对词语或针对句子设计题目,要求考生进行正确理解。

这些词和句子一般来说都是理解文章内涵的关键部分。

(教师对学生的指导:

做这类题目要把握一个准则:

词不离句,句不离段,段不离文。

也就是说解释词语和句子都必须回到文章中去,在词语和句子所在的特定语言环境中进行理解。

决不可望文生义,随意揣测。

做题步骤是

(1)看清题干要求,锁定词句。

(2)回到文中,还原词句位置。

(3)划定语言环境,前后勾连,综合信息。

(4)组织语言,完成答案。

)

3、考查对文章描写手法的掌握。

对于记叙文而言,描写手法的运用是其最为重要的写作特点。

一般来说,凡考记叙文阅读,描写手法大多是必考内容。

所以考生必须将动作、语言、心理、神态、环境描写的特征熟记于心。

对这几种描写手法的作用也要牢牢记住。

典型考题如2003年陕西省题《最美的眼神》中第四题是:

在塑造雒老师形象时,本文运用了什么描写手法?

2003年我市试题《担子》第四题为:

文章开头部分的景物描写有什么作用?

2003年河南省题《选择》第一题为:

第(6)段中划线句子属于——描写,表现了父亲——————的心理。

这几道题考查的都是最常用的描写方法,对这样的题目,考生要争取获取满分。

(教师对学生的指导:

做这类题目,只需把握一点。

那就是准确区分各种描写手法,特别要注意心理描写与语言描写的区别。

此外各种描写的作用要记牢,并且要注意结合文章具体内容来回答其作用。

)

4、考查对文章修辞运用的理解与作用。

修辞运用在记叙文中必不可少,修辞运用得好,可以使文章更生动,更形象,使文章更富有表现力。

修辞有两种,一是词语的铸炼,二是比喻、排比、拟人等修辞手法的运用。

这两项内容都是中考记叙文阅读的重要考查内容。

如2003年海南省题《母亲的纯净水》的第三题为:

在“如果她把它看作是一件丑陋的衣衫,那么它就真的遮住了心灵的光芒”这句话中,有人说可以将“丑陋”改为“丑恶”。

你认为可不可以?

请说明理由。

2003年河南省题《今晚入梦》第一题为:

第

(2)段中作者把————比喻为“祥和的云光”,这个比喻形象的表现了————。

2003年山西省题《捅马蜂窝》的第七题为:

文中加“─——”的句子用了比喻,结合文章理解其运用的妙处。

从以上几体可以看出,中考语文记叙文阅读对修辞的考查难度并不大,修辞手法多集中在比喻等最常见的形式上。

(教师对学生的指导:

辨析词语的修辞效果要注意分析词语的意义、色彩、轻重、词性等,既要分析其不同之处,又要分析其相同之处,更要分析出为什么要用这个词。

至于分析修辞手法的表达效果首先要掌握修辞手法的常规作用,比如比喻的表达作用一般是可以使文章表达更生动、形象,排比的表达作用主要是可以增强语言的表达力度,加强语言的气势。

其次要具体结合文章内容具体说明怎样更形象了,怎样有气势了。

)

5、考查对文章思路的把握。

检验考生是否对文章的内容掌握了,最好的办法就是让考生将叙述的过程写出来,也就是理出文章的脉络。

中考中此类考题比较常见,如2003年山西省考题《捅马蜂窝》的第二题为:

围绕捅马蜂窝这件事,作者精心安排的思路是:

————“我”捅马蜂窝————后院又有了马蜂窝。

2003年山东威海市题《智慧的美丽》的第二题为:

读完全文,请你用恰当的词语说明“我”的情感(心理)变化。

()——()——()----(流泪)。

2003年北京市题《月是故乡明》的第一题为:

作者在第4、5段中追忆了那些童年趣事?

请按先后顺序填写,()——(捉知了)——( )——( )——( )。

(教师对学生的指导 :

做此类题从两点入手,一是读透文章内容,弄清所叙事件的开端、发展、高潮、结局。

二是充分利用题目所给的提示结合文章内容进行前后推理。

在上面几例中,需要学生填写的只是整个思路的一部分,学生应根据已知信息结合文章内容进行推断。

)

6、考查学生知识迁移的能力与创新的能力。

近年的中考题中,为适应新课标的要求,在阅读题中出现了大量的开放性试题。

这些题目或引导考生对文章进行深入思考,或启发考生运用已有知识进行创新写作。

可以说,这种考题现在已成为各地命题的首选形式。

在2003年的考题中,这种开放性的试题屡见不鲜。

如2003年上海市题《成全一棵树》的第4题为:

第17段写道:

“他百感交集。

”如果你是一个戏剧或电影的编剧,请你为他设计一段独白。

2003年江苏盐城市题《牵着母亲过马路》的第6题为:

这篇文章写得很感人,(1)你认为最使自己感动的内容是什么?

(2)你受到了什么启发或教育?

(能恰当引用古诗文、语言优美者可另加1-2分)。

200年陕西省题《最美的眼神》的第5题为:

读完这篇文章后,你最想对老师说些什么?

请写出你想说的话来。

(教师对学生的指导:

开放性试题要用开放的眼光来对待。

首先,做这类题不可循规蹈矩,只要不逾越提干的要求,尽可以畅所欲言。

其次这类题目想象性较强,考生要根据要求大胆想象,如上面第一例就必须围绕“百感交集”展