教育学.docx

《教育学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教育学.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

教育学

教育学

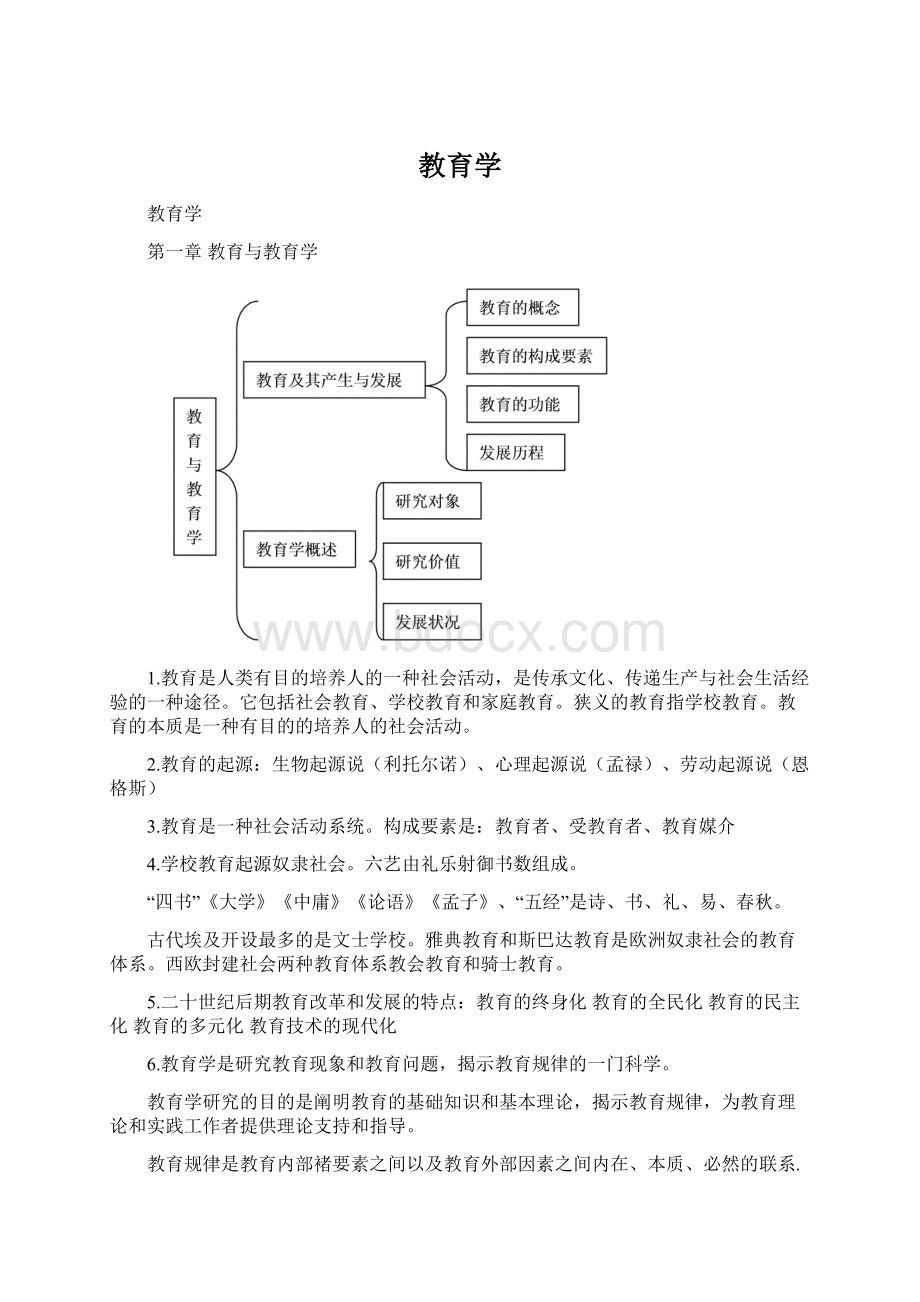

第一章教育与教育学

1.教育是人类有目的培养人的一种社会活动,是传承文化、传递生产与社会生活经验的一种途径。

它包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育指学校教育。

教育的本质是一种有目的的培养人的社会活动。

2.教育的起源:

生物起源说(利托尔诺)、心理起源说(孟禄)、劳动起源说(恩格斯)

3.教育是一种社会活动系统。

构成要素是:

教育者、受教育者、教育媒介

4.学校教育起源奴隶社会。

六艺由礼乐射御书数组成。

“四书”《大学》《中庸》《论语》《孟子》、“五经”是诗、书、礼、易、春秋。

古代埃及开设最多的是文士学校。

雅典教育和斯巴达教育是欧洲奴隶社会的教育体系。

西欧封建社会两种教育体系教会教育和骑士教育。

5.二十世纪后期教育改革和发展的特点:

教育的终身化教育的全民化教育的民主化教育的多元化教育技术的现代化

6.教育学是研究教育现象和教育问题,揭示教育规律的一门科学。

教育学研究的目的是阐明教育的基础知识和基本理论,揭示教育规律,为教育理论和实践工作者提供理论支持和指导。

教育规律是教育内部褚要素之间以及教育外部因素之间内在、本质、必然的联系.

7.教育学研究的价值:

超越日常的教育经验/科学的解释教育问题/沟通教育理论和实践

8.春秋战国时期,中国出现了世界上第一部教育文献《学记》/

捷克夸美纽斯发表的《大教学论》是教育学形成一门独立学科的标志/

康德是将教育学作为学科在大学里讲授的第一人/

德国赫尔巴特的《普通教育学》标志着规范教育学的建立,是传统教育理论的代表。

现代教育的代表人物杜威

9.凯洛夫主编的《教育学》是第一部马克思主义的教育学著作,我国的第一部马克思主义的教育学著作是《新教育大纲》

10.我国的小学教育产生于殷周时代/义务教育是国家采用法律形式规定的适龄儿童、少年都必学接受的,国家、社会、学校、家庭都必须予以保证的带有强制性的国民教育.

第二章教育的基本规律

1.社会政治制度决定教育的性质.

教育与政治经济制度:

1.社会政治经济制度决定教育的领导权

2.社会政治经济制度决定受教育的权利

3.社会政治经济制度决定教育的目的

4.教育相对独立于政治经济制度------///

1.教育培养出政治经济制度所需要的人才

2.教育通过影响社会舆论、道德风尚为政治经济制度服务

3.教育促进民主化进程,但对政治经济制度不起决定作用

教育与生产力水平:

1.生产力的发展水平制约着教育的规模和速度

2.生产力的发展制约着教育结构的变化

3.生产力发展水平制约着教育的内容与手段

4.教育相对独立于生产力的发展水平------///

1.教育再生产劳动力

2.教育再生产科学技术

2.素质教育指依据人的发展和社会发展的实际需要,以全面提高全体学生的基本素质为根本目的,以尊重学生主体性和主动精神,注重开发人的智慧潜能,注重形成人的健全个性为根本特征的教育。

3.教师应该如何实施素质教育:

1.充分体现学生的主体地位,积极发挥教师的指导作用;

2.因材施教,重视学法指导;

3.教师要提高自身素质;

4.积极营造民主和谐的教学氛围;

5.注重学生非智力因素的培养

4.个体身心发展的动因:

内发论(孟子)/外铄论(荀子、洛克、华生)

5.影响个体身心发展的主要因素:

1.遗传及其在人发展中的作用。

遗传素质是人发展的前提,为个体的身心发展提供可能性。

2.环境及其在人发展中的作用。

环境是人发展的外部条件,对人的发展起着很大的制约作用。

3.教育在人发展中的主导作用。

教育规定了人的发展方向,教育给人以全面系统深刻的影响

4.个体主观能动性是影响人的身心发展的内在动力

6.外铄论,英国哲学家洛克的“白板说”/个体身心发展中起主导作用的是(学校教育)

7.教育要适应人的发展的哪些规律:

教育要适应个体发展的顺序性和阶段性

教育要适应个体发展的不平衡性

教育要适应个体发展的稳定性与可变性

教育要适应个体发展的差别性,因材施教

教育还要适应个体发展的互补性,促进人的个性发展

第三章教育目的与制度

1.现阶段我国教育目的的基本精神:

以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就有理想、有道德、有文化、有纪律、德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

现阶段我国的教育目的:

要求培养的人是社会主义事业的建设者和接班人,因此要坚持政治思想道德素质与科学文化知识能力的统一

要求学生在德智体等方面全面发展,坚持脑力与体力的和谐发展

适应时代要求,强调学生个性的发展,培养学生的创造精神和实践能力

2.德育、智育、体育、美育、劳动技术教育是全面发展教育的基本组成部分。

3.我国第一个现代学制壬寅学制/第一个实行的现代学制学制/以美国学制为蓝本,沿用到解放初的是壬戌学制(六三三)

4.教育目的规定了把受教育者培养成什么样的人,是培养人的质量规格与标准,是对受教育者的总的要求。

是全部教育活动的主题和灵魂,是教育的最高理想。

是教育工作的出发点,也是教育工作的归宿。

5.教育目的基本层次包括国家的教育目的、各级各类学校的培养目标、和教师的教学目标

6.教育目的确立的理论:

个体本位论(卢梭)社会本位论(赫尔巴特)

7.我国当前学制改革的主要内容:

1.加强基础教育,落实义务教育

2.调整中等教育结构,发展职业技术教育

3.稳步发展高等教育,走内涵发展为主的道路

4.重视成人教育,发展终生教育

8.我国学制改革所遵守的基本原则:

1.教育结构必须适应经济结构和社会结构,以有利于国民经济和社会的发展;

2.统一性和多样性相结合;

3.普及与提高相结合;

4.稳定性与灵活性相结合;

9.现代教育制度的发展趋势

1.加强学前教育并重视与小学教育的衔接

2.强化普及义务教育、延长义务教育年限

3.中等教育中普通教育与职业教育朝着互相渗透的方向发展

4.高等教育的类型日益多样化

5.教育的国际交流加强

第四章教师与学生

1.教师,是传递和传播人类文明的专职人员,是学校教育职能的主要实施者。

教师的根本任务是教书育人。

教师是履行教育教学职责的专业人员,承担教书育人、培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。

2.教师职业的最大特点在于职业角色的多样化:

学者和学习者/知识传授者/示范者/管理者/朋友/研究者

3.教师劳动的特点:

1.教师劳动的复杂性和创造性。

复杂性表现在:

第一,教育目的的全面性。

第二,教育任务的多样性。

第三,教育对象的差异性。

创造性表现在:

第一,因材施教。

第二,教学方法上不断更新。

第三,教师需要“教育机智”。

2.教师劳动的连续性(时间)和广延性(地点)

3.教师劳动的长期性和间接性

4.教师劳动和主体性和示范性

4.教师的职业素养:

教师的职业道德素养(忠于人民的教育事业/热爱学生/团结协作/为人师表);

教师的知识素养(政治理论素养/精深的专业知识/广博的文化基础知识/必备的教育科学知识);

教师的能力素养(语言表达能力/组织管理能力/组织教育和教学的能力/自我调控和自我反思能力);

职业心理健康(高尚的师德/愉悦的情感/良好的人际关系/健康的人格)

5.教师专业发展的途径:

第一,树立坚定的职业信念

第二,提高教师的自主反思意识

第三,鼓励教师进行教育研究

第四,丰富教师的专业知识

6.学生具有可塑性、依赖性和向师性/创造性是学生主观能动性的最高体现

7.现代学生观:

学生是发展的人/学生是独特的人/学生是具有独立意义的人

8.师生关系中有两种对立的观点,即教师中心论和儿童中心论。

教师中心论的代表包括赫尔巴特与凯洛夫,他们认为教师在教师在教学中起主宰作用,强调教师的权威作用。

儿童中心论认为教育要从学生的兴趣需要出发,教育过程要围绕学生,代表人物有卢梭和杜威。

这两种观点都有失偏颇,在教育实践中,教师与学生的关系应是辨证统一的,既要重视教师的主导作用,又要重视学生的主观能动性。

9.如何建立良好的师生关系:

第一,要树立正确的学生观

第二,提高教师自身的素质

第三,要发扬教育民主

第四,正确处理师生矛盾

10.师生关系的基本类型:

1.专制型师生关系2.放任型师生关系3.民主型师生关系

11.我国新型师生关系的特点:

尊师爱生民主平等教学相长心理相容

教育心理学

第一章教育心理学概述

1.教育心理学是研究教育教学情景中学与教的基本心理规律的科学。

教育心理学拥有自身独特的研究课题,即如何学、如何教以及学与教之间的互相作用。

教育心理学研究的核心内容是学习过程。

2.学与教互相作用过程是一个系统过程,该系统包含学生、教师、教学内容、教学媒体和教学环境五种要素,由学习过程、教学过程和评价反思过程这三种活动过程组成.

3.教学环境包括物质环境和社会环境。

反思性研究是研究如何促进学生从内部理解所学内容的意义,并对学习进行自我调节。

4.教育心理学的发展进程:

初创时期(20世纪20年代以前桑代克1903《教育心理学》)

发展时期(20世纪20-50年代廖世承1924《教育心理学》)

成熟时期(20世纪60-70年代布鲁纳.课程改革运动)

完善时期(20世纪80年代后布鲁纳.反思性研究)

5.教育心理学的研究方法:

实验法.观察法.调查法.个案法.教育经验总结法。

第二章学习理论

1.学习是个体在特定情境中由于练习和反复经验而产生的行为或行为潜能的比较持久的变化。

2.按学习结果,加涅将学习分为:

语言信息、智慧技能、认知策略、态度、动作技能。

按照学习内容,我国的学者把学习分为:

知识的学习、技能的学习和行为规范的学习。

3.学习理论:

行为学习理论《学习过程是有机体在一定条件下形成刺激与反应的联系从而获得新经验的过程》包括巴普洛夫和华生的经典条件作用论/桑代克的试误说(S-R)/斯金纳的操作性条件作用理论/班杜拉的社会学习理论(观察学习是人学习最重要的形式包括注意、保持、复制、动机。

直接强化、替代强化、自我强化)

认知学习理论《有机体获得经验的过程是通过积极主动的内部信息加工形成新的认知结构的过程》苛勒的完形-顿悟说/托尔曼的符号学习理论(学习是有目的期望的)/布鲁纳的认知-发现理论(学习包括获得、转化和评价)/奥苏贝尔的认知-接受学习论(先行组织者)/加涅的信息加工学习论

罗杰斯的人本主义学习论《认知心理学虽然重视人类的认知结构,但却忽视人类情感、态度、价值等对学习的影响,认为心理学应该探讨完整的人,强调人的价值,强调人发展的潜能而且有发挥潜能的倾向》

建构主义学习论《知识是在主客体互相作用的活动中建构起来的,强调学习的主动构建性、社会互动性和情节性》

4.无条件反射-无条件刺激-条件反射

桑代克的联结论是教育心理学史上第一个较为完整的学习理论(准备律、练习律、效果律)

斯金纳把人和动物的行为分为:

应答性行为和操作性行为,应答性行为是由特定刺激引起的,在日常生活中人的大部分行为都是操作性行为。

斯金纳认为程序教学可以利用教学机器进行,这为计算机的辅助教学提供了理论支持。

正强化是通过呈现想要的愉快刺激来增强反应频率,负强化是通过消除或终止厌恶、不愉快刺激来增强反应频率,反之,凡是能够减弱行为或降低反应频率的刺激或事件叫做惩罚

5.建构主义学习理论的基本观点和对教育实践的启示:

建构主义者提出了建构主义的学习观、学生观、和知识观。

在学习观上强调学习的主动建构性、社会互动性和情景性;在学生观上,强调学生经验实践的丰富性和差异性;在知识观上强调知识的动态性。

对教育实践的启示:

教师要对学生的学习模式、有关的先前知识和对教材的信任状况有所了解,以引导学生对学习材料获得新意义,修正或补充已有的观念,还要结合学习材料的内容,组织学生进行一系列的认知活动,生成新的能力和技巧。

第三章学习心理

1.学习动机