新人教版八年下《181勾股定理》word教案3篇.docx

《新人教版八年下《181勾股定理》word教案3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新人教版八年下《181勾股定理》word教案3篇.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新人教版八年下《181勾股定理》word教案3篇

初中数学教学案例

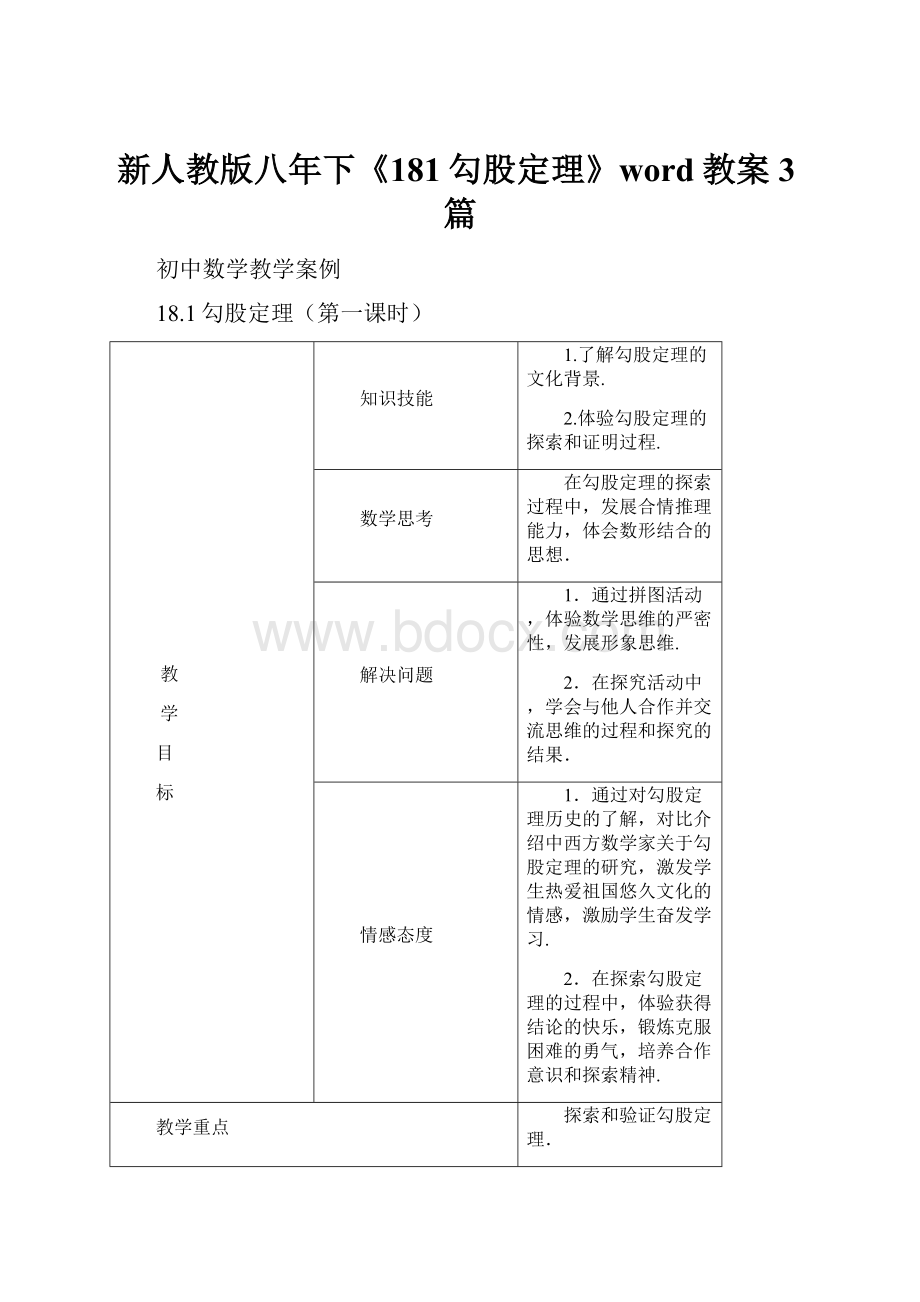

18.1勾股定理(第一课时)

教

学

目

标

知识技能

1.了解勾股定理的文化背景.

2.体验勾股定理的探索和证明过程.

数学思考

在勾股定理的探索过程中,发展合情推理能力,体会数形结合的思想.

解决问题

1.通过拼图活动,体验数学思维的严密性,发展形象思维.

2.在探究活动中,学会与他人合作并交流思维的过程和探究的结果.

情感态度

1.通过对勾股定理历史的了解,对比介绍中西方数学家关于勾股定理的研究,激发学生热爱祖国悠久文化的情感,激励学生奋发学习.

2.在探索勾股定理的过程中,体验获得结论的快乐,锻炼克服困难的勇气,培养合作意识和探索精神.

教学重点

探索和验证勾股定理.

教学难点

用拼图的方法验证勾股定理.

教具

多媒体课件

教学过程

教学流程

教师活动

学生活动

设计意图

情

景

引

人

探

究

新

知

组

内

交

流

得

出

猜

想

实

践

验

证

总

结

升

华

[活动1]讲述资料故事

提出问题1:

数学家大会为什么用该图做会徽呢?

它有什么特殊的含义吗?

教师作补充说明:

这个图案是我国汉代数学家赵爽在证明勾股定理时用到的,被称为“赵爽弦图”.

问题2:

你听说过“勾股定理”吗?

教师关注:

学生对“赵爽弦图”及勾股定理的历史是否感兴趣.

引人课题18.1《勾股定理》(板书课题)

[活动2]

问题1.你能发现SA、SB、SC之间的关系吗?

问题2.等腰直角三角形的三边a、b、c之间有什么关系?

出示幻灯片3

在本次活动中,教师重点关注:

(1)教师参与小组活动,指导、倾听学生交流.针对不同认识水平的学生,引导其用不同的方法得出大正方形C的面积.

(2)幻灯片展示答案

(3)引导学生将三个正方形面积的关系转化为直角三角形三条边之间的关系,并用自己的语言叙述出来:

[活动3]实践验证

早在公元3世纪,我国数学家赵爽就用赵爽弦图验证了“勾股定理”

幻灯片展示赵爽弦图

教师详细介绍赵爽弦图的拼割过

程.

问题:

.你能利用手中的材料通过其他的拼法验证勾股定理吗?

试试看,你能拼几种

在本次活动中,教师重点关注:

(1)学生能否进行合理的拼图.对不同层次的学生有针对性地给予分析、帮助;

(2)学生能否用语言准确的表达自己的观点.

勾股定理(毕达哥拉斯定理)(板书)

直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

(我国古代称直角三角形的较短的直角边为勾,较长的为股,斜边为弦,这就是勾股定理的由来)

追溯历史,激发情感

学生观察图片发表见解.

生1.会徽是很具有代表性的东西,比如2008年体育奥运会的会徽是五环旗.

生2.我在其他的资料里见过这个图案.

生3.课本面上也有这样的图案.

(同学们积极踊跃的发言,学习积极性很高)

学生当听到是“赵爽弦图”时,好奇之心更加强烈,学习热情很高.

对“勾股定理”表示不理解

观察图片后结合课本上的内容,学生很快就发现这一关系式

SA+SB=SC

a2+b2=c2

纷纷举手回答,并总结:

等腰直角三角形的两条直角边平方的和等于斜边的平方

在独立探究的基础上,学生分组(前后位四人一组)合作交流.

用不同的方法得出大正方形C的面积

生1:

把C“补”成边长为7的正方形面积的一半.

生2:

将正方形C分“割”成若干个直角边为整数的三角形

当答案不同、意见有分歧时,所有同学都在积极思考,大胆发言,各抒己见,直到探求出正确结果.

学生总结

命题:

直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方

观看幻灯片

感受赵爽弦图的奇妙

学生对拼图活动很感兴趣

利用手中准备好的材料(直角三角形纸板4个)进行拼图验证.

小组之间合理分工(两名同学拼图,另两名同学负责理论验证)合作效果很好

各组之间争先恐后,积极展示自己的成果,真是奇思妙想,各抒己见,拼图方法已经超过了老师的预设范围,同学们之间争得面红耳赤,极大限度的开发了学生的潜能,课堂气氛进入又一个高潮.

在老师的帮助下学困生也能较好的完成拼图.

同学们总结:

直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方(生口述).

通过阅读材料感受数学文化的辉煌历史,学习热情高涨.

从现实生活中提出“赵爽弦图”,为学生能够积极主动地投入到探索活动创设情境,激发学生学习热情,同时为探索勾股定理提供背景材料.

问题是思维的起点,通过问题激发学生好奇心和主动学习的欲望.

为学生提供参与数学活动的时间和空间,让学生积极动手,发挥学生的主体作用,使学生在相互欣赏、争辩、互助中得到提高.

,

通过动画演示,让学生更直观形象地理解和掌握赵爽弦图的拼割过程.

让学生积极动手,发挥学生的主体作用,培养学生的类比迁移能力,体会数形结合的思想.

回放勾股定理数学史,使学生对中国乃至世界的数学史产生浓厚的兴趣,点燃他们热爱数学的热情.

尝

试

应

用

在本环节中,教师重点关注:

(1)提出问题后,引导学生将实际问题转化为数学模型;

(2)规范学生的解题格式书写

(3)根据学生在练习中反映出的问题,有针对性地对学生进行指导.

问题

(1)、

(2)、(3)学生在练习本上独立完成后口答.

问题(3)学生展示了两种解法,通过比较,更加深了对勾股定理的理解和掌握.

问题(4)将实际问题转化为数学模型:

学生自主解答:

学生板演,其余学生在课堂练习本上独立完成.

问题(5)也是将实际问题转化为数学模型:

学生以口述的方式给出答案,讲解生动,效果好.

.

同学们能够及时发现自己的错误,弥补过失.

通过运用勾股定理对实际问题的解释和应用,培养学生从身边的事物中抽象出几何模型的能力,使学生更加深刻地认识数学的本质:

数学来源于生活,并服务于生活.

交

流

展

示

在本环节中,教师重点关注:

(1)不同层次的学生对知识的理解程度.

(2)培养学生对所学内容进行归纳、整理、总结的好习惯.

小组推选代表发言,其他组作补充说明.

学生畅所欲言(课堂气氛活跃)

学生能从不同方面谈感受,能认真倾听他人的意见和观点.

学生通过对学习过程的小结,领会其中的数学思想方法;通过梳理所学内容,形成完整知识结构,培养归纳概括能力.

补

偿

提

高

在本环节中,教师重点关注:

(1)当学生探索受阻时,要给予必要的点播、引导

(2)对学有余力的学生,鼓励他们进一步加以变式、拓展.

问题

(1)学生很容易得到答案:

S2+S3=S1

问题

(2)需要一定的验证

首先用圆的面积公式分别表示出S1、S2、S3

然后得出结论:

S1+S2=S3

学生在独立探究的基础上,分组交流(课堂上再现紧张而又活跃的学习气氛,学生讨论热烈)

两名学生同时板演了解题过程,效果很好

部分学困生对于问题

(2)的探讨感到吃力,在老师的引导下找到解决问题的办法

变式训练,满足不同层次学生的学习需求,拓展学生思维空间,让学生插上联想的翅膀,在知识的海洋翱翔。

使所学的知识得到进一步掌握和深化.

布

置

作

业

1.必做题:

课本69页第一题。

2.选做题:

收集有关勾股定理的其它证明方法,下节课展示、交流.

根据自己的情况选择完成

及时掌握学生学习情况,以便调整教学计划和教学进度

案例说明

勾股定理是几何中一个非常重要的定理,它揭示了直角三角形三边之间的数量关系,将数与形密切联系起来,有着丰富的历史背景,在理论上占有重要地位,在实际中有很大的用途。

整节课以“问题情境——分析探究——得出猜想——实践验证——总结升华----综合应用”为主线,使学生亲身体验勾股定理的探索和验证过程。

由于我们的学生知识面狭窄,更需要文化的引领,所以先通过欣赏图片,了解历史,激发学生对勾股定理的探索兴趣;;然后通过观察、分析方格图,得出直角三角形的性质——勾股定理,发展学生分析问题的能力。

在对勾股定理的探究证明过程中,向学生渗透由特殊到一般的数学方法及数形结合的数学思想。

对教学难点采用割补面积及拼图法进行突破。

图形的变化,使得课堂教学严谨、有趣,让学生的学习变得轻松愉快。

本节课运用了探究式教学方法,采用教师引导启发、学生独立思考、自主探究、师生讨论交流相结合的方式,为学生提供观察、思考、探索、发现的时间和空间。

使学生以一个创造者或发明者的身份去探究知识,从而形成自觉实践的氛围,学生的学习方式和思维方式发生了质的飞跃。

关于练习的设计,我采用分层训练,让不同的学生都学有所得,以达到因材施教的目的。

练习反馈中既有勾股定理的基本应用,还有贴近生活的实例,使学生更加深刻地认识到数学的本质特征:

数学来源于生活,并服务于生活.

最后让学生总结了本堂课的收获。

从内容,到数学思想方法,到获取知识的途径等方面。

给学生自由的空间,鼓励学生多说。

引导学生从多角度对本节课归纳总结,感悟点滴,使学生将所学知识系统化,提高学生素质,锻炼学生的综合及表达能力,效果很好。

勾股定理—1

教学任务分析

教

学

目

标

知识技能

了解勾股定理的文化背景,体验勾股定理的探索过程.

数学思考

在勾股定理的探索过程中,发展合情推理能力,体会数形结合的思想.

解决问题

1.通过拼图活动,体验数学思维的严谨性,发展形象思维.

2.在探究活动中,学会与人合作并能与他人交流思维的过程和探究结果.

情感态度

1.通过对勾股定理历史的了解,感受数学文化,激发学习热情.

2.在探究活动中,体验解决问题方法的多样性,培养学生的合作交流意识和探索精神.

重点

探索和证明勾股定理.

难点

用拼图的方法证明勾股定理.

教学流程安排

活动流程图

活动内容和目的

活动1欣赏图片了解历史

活动2探索勾股定理

活动3证明勾股定理

活动4小结、布置作业

通过对赵爽弦图的了解,激发起学生对勾股定理的探索兴趣.

观察、分析方格图,得出直角三角形的性质——勾股定理,发展学生分析问题的能力.

通过剪拼赵爽弦图证明勾股定理,体会数形结合思想,激发探索精神.

回顾、反思、交流.布置课后作业,巩固、发展提高.

教学过程设计

问题与情景

师生行为

设计意图

[活动1]

2002年在北京召开了第24届国际数学家大会,它是最高水平的全球性数学科学学术会议,被誉为数学界的“奥运会”.这就是本届大会的会徽的图案.

(1)你见过这个图案吗?

(2)你听说过“勾股定理”吗?

教师出示照片及图片.

学生观察图片发表见解.

教师作补充说明:

这个图案是我国汉代数学家赵爽在证明勾股定理时用到的,被称为“赵爽弦图”.

在本次活动中,教师应关注:

(1)学生对“赵爽弦图”及勾股定理的历史是否感兴趣;

(2)学生对勾股定理的了解程度.

从现实生活中提出“赵爽弦图”,为学生能够积极主动地投入到探索活动创设情境,激发学生学习热情,同时为探索勾股定理提供背景材料.

问题与情景

师生行为

设计意图

[活动2]

毕达哥拉斯是古希腊著名的数学家.相传在2500年以前,他在朋友家做客时,发现朋友家用地砖铺成的地面反映了直角三角形的某种特性.

(1)现在请你也观察一下,你能有什么发现吗?

(2)等腰直角三角形是特殊的直角三角形,一般的直角三角形是否也有这样的特点呢?

(3)你有新的结论吗?

教师展示图片并提出问题.

学生观察图片,分组交流讨论.

教师引导学生总结:

等腰直角三角形的两条直角边平方的和等于斜边的平方.

在独立探究的基础上,学生分组交流.

教师参与小组活动,指导、倾听学生交流.针对不同认识水平的学生,引导其用不同的方法得出大正方形的面积.

在本次活动中,教师应重点关注:

(1)给学生留出充分的时间思考和交流,鼓励学生大胆说出自己的看法;

(2)学生能否准确挖掘出图形中的隐含条件,计算各个正方形的面积;

(3)学生能否用不同方法得到大正方形的面积(先补全再分割、旋转),引导学生重点学习赵爽弦图的分割方法;

(4)学生能否将三个正方形面积的关系转化为直角三角形三条边之间的关系,并用自己的语言叙述出来;

(5)学生能否主动参与探究活动,在讨论中发表自己的见解,倾听他人的意见,对不同的观点进行质疑,从中获益.

问题是思维的起点,通过问题激发学生好奇、探究和主动学习的欲望.

渗透从特殊到一般的数学思想.为学生提供参与数学活动的时间和空间,发挥学生的主体作用;培养学生的类比迁移能力及探索问题的能力,使学生在相互欣赏、争辩、互助中得到提高.

鼓励学生勇于面对数学活动中的困难,尝试从不同角度寻求解决问题的有效方法,并通过对方法的反思,获得解决问题的经验.

让学生在轻松的氛围中积极参与对数学问题的讨论,敢于发表自己的观点,并尊重与理他人的见解,能从交流中获益.

问题与情景

师生行为

设计意图

[活动3]

是不是所有的直角三角形都有这样的特点呢?

这就需要我们对一个一般的直角三角形进行证明.到目前为止,对这个命题的证明方法已有几百种之多.下面,我们就来看一看我国数学家赵爽是怎样证明这个命题的.

(1)以直角三角形ABC的两条直角边a、b为边作两个正方形.你能通过剪、拼把它拼成弦图的样子吗?

(2)面积分别怎样表示?

它们有什么关系呢?

教师提出问题,学生在独立思考的基础上以小组为单位,动手拼接.

教师深入小组参与活动,倾听学生的交流,帮助指导学生完成拼图活动.

学生展示分割、拼接过程.

在本次活动中,教师应重点关注:

(1)学生对拼图活动是否感兴趣;

(2)学生能否进行合理的分割.对不同层次的学生有针对性地给予分析、帮助;

(3)学生能否用语言准确的表达自己的观点.

通过拼图活动,调动学生思维的积极性,为学生提供从事数学活动的机会,建立初步的空间观念,发展形象思维.

通过拼图活动,使学生对定理的理解更加深刻,体会数学中的数形结合思想.

通过探究活动,调动学生的积极性,激发学生探求新知的欲望.给学生充分的时间与空间讨论、交流,鼓励学生敢于发表自己的见解,感受合作的重要性.

[活动4]

小结:

勾股定理从边的角度刻画了直角三角形的又一特征.人类对勾股定理的研究已有近3000年的历史,在西方,勾股定理又称“毕达哥拉斯定理”、“百牛定理”、“驴桥定理”等等.

布置作业:

收集有关勾股定理的证明方法,下节课展示、交流.

学生谈体会.

教师进行补充、总结,为下节课做好铺垫.

在此次活动中教师应重点关注:

(1)不同层次的学生对知识的理解程度;

(2)学生能否从不同方面谈感受;

(3)倾听他人的意见,体会合作学习的必要性.

课下根据自己的情况选择完成.

通过小结为学生创造交流的空间,调动学生的积极性,既引导学生从面积的角度理解勾股定理,又从能力、情感、态度等方面关注学生对课堂整体感受,在轻松愉快的气氛中体会收获的喜悦.

给学生留有继续学习的空间和兴趣.

教学设计说明

“勾股定理”是几何中一个非常重要的定理,它揭示了直角三角形三边之间的数量关系,将数与形密切联系起来,它有着丰富的历史背景,在理论上占有重要地位.

整节课以“问题情境——分析探究——得出猜想——实践验证——总结升华”为主线,使学生亲身体验勾股定理的探索和验证过程,努力做到由传统的数学课堂向实验课堂转变.

根据教材的特点,本节课从知识与方法、能力与素质的层面确定了相应的教学目标.把学生的探索和验证活动放在首位,一方面要求学生在老师的引导下自主探索,合作交流,另一方面要求学生对探究过程中用到的数学思想方法有一定的领悟和认识,达到培养能力的目的.

本节课运用的教学方法是“启发探索”式,采用教师引导启发、学生独立思考、自主探究、师生讨论交流相结合的方式,为学生提供观察、思考、探索、发现的时间和空间.使学生以一个创造者或发明者的身份去探究知识,从而形成自觉实践的氛围,达到收获的目的.

勾股定理—2

教学任务分析

教

学

目

标

知识技能

1.运用勾股定理进行简单的计算.

2.运用勾股定理解释生活中的实际问题.

数学思考

通过从实际问题中抽象出直角三角形这一几何模型,初步掌握转化和数形结合的思想方法.

解决问题

能运用勾股定理解决直角三角形相关的问题.

情感态度

通过研究一系列富有探究性的问题,培养学生与他人交流、合作的意识和品质.

重点

勾股定理的应用.

难点

勾股定理在实际生活中的应用.

教学流程安排

活动流程图

活动内容和目的

活动1回顾勾股定理

活动2运用勾股定理解释生活中的问题

活动3巩固练习探索新知

活动4小结与作业

通过一组练习让学生回顾直角三角形三边关系,为本节课勾股定理的应用做好铺垫.

通过解决教材中的两个例题,进一步熟悉和掌握勾股定理,同时培养学生从事物中抽象出几何模型(直角三角形)的能力.

通过练习及时反馈教学效果,了解不同层次的学生对知识和方法的掌握情况.设计课本习题的变式题,拓展学生思维能力,深化勾股定理的应用.

通过讨论交流、自由发言等形式,归纳本节课所用的知识方法.通过课外作业,反馈教学效果,调整教学方法.

教学过程设计

问题与情景

师生行为

设计意图

[活动1]

问题

(1)求出下列直角三角形中未知的边.

回答:

①在解决问题时,每个直角三角形需知晓几个条件?

②直角三角形中哪条边最长?

(2)在长方形ABCD中,宽AB为1m,长BC为2m,求AC长.

教师提出问题后让四位学生板演,剩下的学生在课堂作业本上完成.

问题

(2)学生分组讨论,自己解决;

教师巡视指导答疑.

在活动1中教师应重点关注:

(1)学生能否正确应用勾股定理进行计算;

(2)在解决直角三角形的问题时,需知道直角三角形的两个条件且至少有一个条件是边;

(3)让学生了解在直角三角形中斜边最长;

(4)在解决问题2时,能否将一个长方形转化为两个全等的直角三角形.

教师利用学生已有的知识(勾股定理及直角三角形的相关知识)创设问题情境,有针对性地引导学生进行练习,为学习勾股定理在实际生活中的应用做好铺垫.

[活动2]

问题

(1)在长方形ABCD中AB、BC、AC大小关系?

(2)一个门框的尺寸如图1所示.

①若有一块长3米,宽0.8米的薄木板,问怎样从门框通过?

7、将铁钉的一部分浸入硫酸铜溶液中,有什么现象?

过一会儿,取出铁钉,我们又观察到了什么现象?

(P36)②若薄木板长3米,宽1.5米呢?

二、问答题:

③若薄木板长3米,宽2.2米呢?

为什么?

3、怎样做才是解决垃圾问题最有效的方法呢?

(P73)

18、建立自然保护区是保护生物多样性的有效方法,我国的九寨沟、长白山、四川卧龙等地都建立了自然保护区,自然保护区为物种的生存、繁衍提供了良好的场所。

20、对生活垃圾进行分类、分装,这是我们每个公民的义务。

只要我们人人参与,养成良好的习惯,我们周围的环境一定会变得更加清洁和美丽。

问题

(1)学生由活动1的结果可得出判断:

8、对生活垃圾进行分类和分装,这是我们每个公民应尽的义务。

AB<BC<AC.

7、将铁钉的一部分浸入硫酸铜溶液中,有什么现象?

过一会儿,取出铁钉,我们又观察到了什么现象?

(P36)

问题

(2)学生分组讨论,易回答①、②.

答:

水分和氧气是使铁容易生锈的原因。

答:

可以,馒头中也含有淀粉,淀粉在咀嚼的过程中发生了变化,变得有甜味了。

在解决前两问的基础上,教师着重引导学生将③的实际问题转化为数学模型,计算并回答:

∵木板宽2.2米大于1米,∴横着不能从门框通过;

∵木板宽2.2米大于2米,∴竖着也不能从门框通过.

4、科学家研究表明昆虫头上的触角就是它们的“鼻子”,能分辨出各种气味,比人的鼻子灵敏得多。

通过问题

(1)让学生熟悉直角三角形斜边与直角边的大小关系,为解决问题

(2)奠定基础.

问题

(2)是本节课的重点和难点.

问题与情景

师生行为

设计意图

图1

(3)教材第76页练习1.

(4)如图2,一个3米长的梯子AB,斜着靠在竖直的墙AO上,这时AO的距离为2.5米.

①球梯子的底端B距墙角O多少米?

②如果梯的顶端A沿墙下滑0.5米至C,请同学们

猜一猜,底端也将滑动0.5米吗?

算一算,底端滑动的距离近似值(结果保留两位小数).

图2

∴只能试试斜着能否通过,对角线AC的长最大,因此,从中抽象出数学模型直角

△ABC,并求出斜边的长度

,所以木板能从门框通过.

教师与学生一起完成问题(3).

教师提出问题(4),引导学生将实际问题转化为数学模型;

学生合作交流,讨论回答:

(1)在Rt△AOB中,

.

(2)的①由学生分组讨论做出猜想.②要求梯子的底端B是否也外移0.5米,就是求出BD的长,而BD=OD-OB,由

(1)可知OB,只需在求出OD即可.

在Rt△COD中,

梯的顶端A沿墙下滑0.5米,梯子的底端B外移0.58米.

在活动2中教师应重点关注:

(1)结合问题2训练学生用文字语言表达数学过程的能力;

(2)学生能否准确将实际问题转化为数学问题,建立几何模型;

(3)正确运用勾股定理解释生活中的问题.

为了让学生能有效地突破难点,本环节分别为它们设计了一到两个简单的由已有的知识和生活经验易于解答的小问题作台阶,顺利解决如何将实际问题转化为求直角三角形边长的问题,培养学生的数学应用意识.

通过运用勾股定理对实际问题的解释和应用,培养学生从身边的事物中抽象出几何模型的能力,使学生更加深刻地认识数学的本质:

数学来源于生活,并能服务于生活.

问题与情景

师生行为

设计意图

[活动3]

(1)教材第76页练习第2题.

(2)变式:

以教材第76页练习第2题为背景,请同学们再设计其他方案构造直角三角形(或其他几何图形),测量池塘的长AB.

(3)如图3,分别以Rt△ABC三边为边向外作三个正方形,其面积分别用S1、S2、S3表示,容易得出S1、S2、S3之间有的关系式.

变式:

教材第79页第11题,如图4.

问题

(1)学生板演,其余学生在课堂练习本上独立完成.

问题

(2)和问题(3)将全班学生分成四人小组,给足时间分别进行讨论、交流;

教师参与学生活动,适当地给与指导.

在活动3中,教师应重点关注:

(1)根据学生在练习中反映出的问题,有针对性地对不同层次的学生进行指导;

(2)学生对问题

(2)能否构造适当的几何模型测量池塘的长AB;

(3)对学有余力的学生,在问题(3)中能否进一步加以拓展.

设计教材第76页练习第2题的变式,满足不同层次学生的学习需求,拓展学生思维空间,让学生联想与直角三角形或全等三角形相关的知识(等腰直角三角形、有一个角为30°的直角三角形、等边三角形等),使所学的知识得到进一步深化.

设计教材第79页第11题的变式题问题3,有助于启迪学生进一步思考将直角三角形ABC外的正方形或半圆再变为等边三角形等结论还能否成立.

[活动4]

(1)小结

(2)作业:

①教材第78页习题第2、