配套K12学习学年高中语文 第五单元 散而不乱气脉中贯 第十八课 文与可.docx

《配套K12学习学年高中语文 第五单元 散而不乱气脉中贯 第十八课 文与可.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《配套K12学习学年高中语文 第五单元 散而不乱气脉中贯 第十八课 文与可.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

配套K12学习学年高中语文第五单元散而不乱气脉中贯第十八课文与可

第十八课文与可画筼筜谷偃竹记

[新课入门须知]

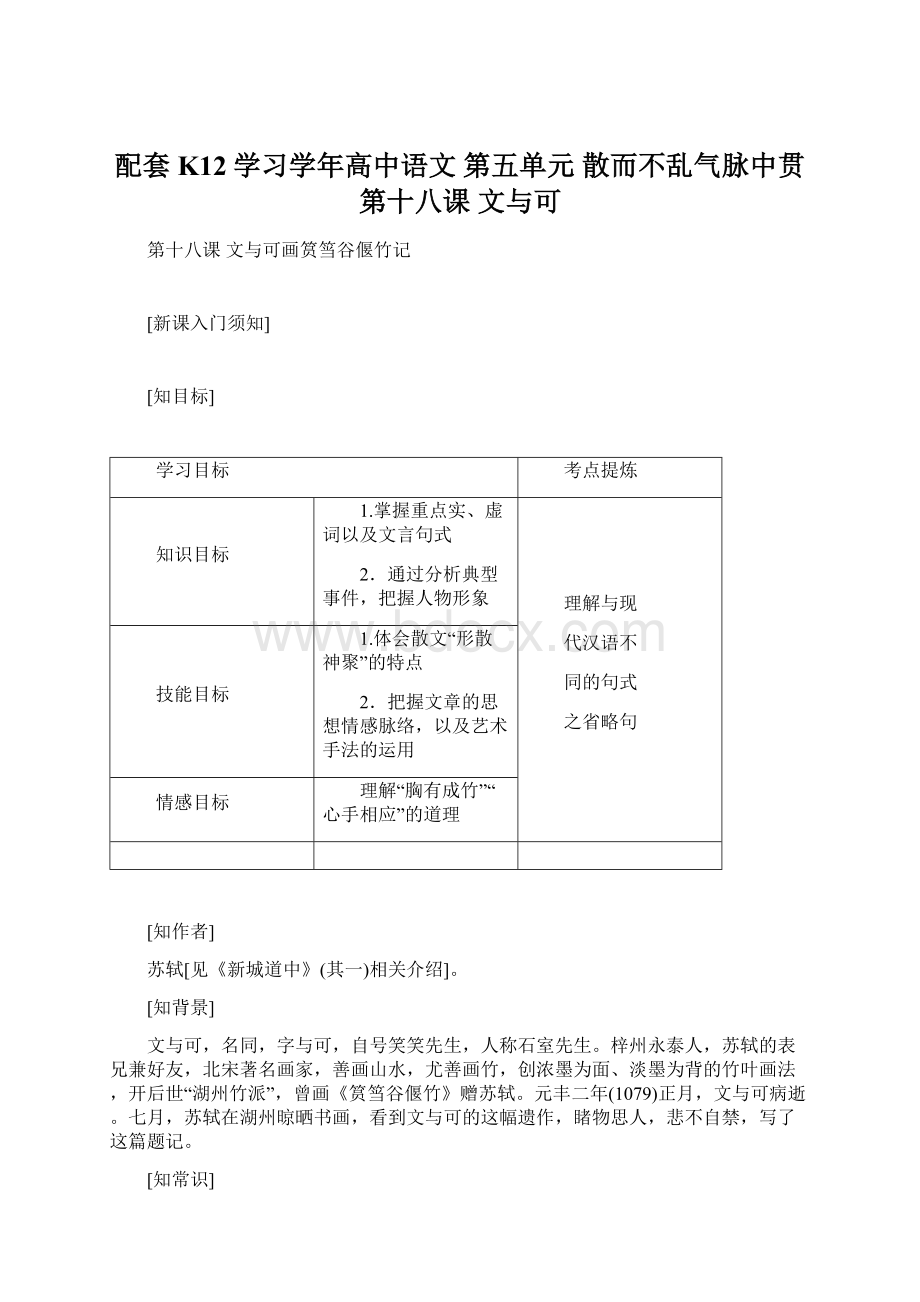

[知目标]

学习目标

考点提炼

知识目标

1.掌握重点实、虚词以及文言句式

2.通过分析典型事件,把握人物形象

理解与现

代汉语不

同的句式

之省略句

技能目标

1.体会散文“形散神聚”的特点

2.把握文章的思想情感脉络,以及艺术手法的运用

情感目标

理解“胸有成竹”“心手相应”的道理

[知作者]

苏轼[见《新城道中》(其一)相关介绍]。

[知背景]

文与可,名同,字与可,自号笑笑先生,人称石室先生。

梓州永泰人,苏轼的表兄兼好友,北宋著名画家,善画山水,尤善画竹,创浓墨为面、淡墨为背的竹叶画法,开后世“湖州竹派”,曾画《筼筜谷偃竹》赠苏轼。

元丰二年(1079)正月,文与可病逝。

七月,苏轼在湖州晾晒书画,看到文与可的这幅遗作,睹物思人,悲不自禁,写了这篇题记。

[知常识]

1.筼筜谷

筼筜谷是盛产筼筜竹的一处山谷,在今陕西洋县县城西北五里。

洋县在宋代为洋州治所。

宋神宗熙宁八年(1075),文同任洋州知州,曾在此谷中筑亭。

2.记

“记”,是古代的一种文体,主要是记载事物,并通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

主要包括以下几种:

①碑记:

古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:

是一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:

是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散文体裁。

④记……事:

是古代记载人物生平事迹的文体。

3.胸有成竹

北宋著名画家文与可,人物、动物、山水、花草都画得十分出色。

文与可特别爱画竹子,他家院子前后栽满了青翠的竹子。

他每天都去观察竹子,看看在不同时间、不同气候下有什么变化。

他高兴了就挥笔作画。

转眼之间,他的笔下就出现了一竿竿生动传神的竹子。

一次,文与可把一幅刚完成的画放在书桌上,走出了书房。

画上是几竿新生的嫩竹,靠近主干的地方,有几个刚出土的竹笋,生动极了。

当他从外面回到书房时,发现有一只猫正抓着玩呢。

原来,那只猫把画上的竹子当成真的了。

有人问文与可画竹的秘诀,他回答说:

“我非常热爱竹子,每当我画竹子时,竹子的样子就在我心中出现了。

我只不过是把心中的竹子摆到纸上罢了。

”

4.文同与苏轼

苏轼与文同齐名,同为“竹痴”,“宁可食无肉,不可居无竹”。

苏轼画竹是受文同“传染”,并且还是文同援之以法。

文同任洋州太守时,别人都觉得那里是穷乡僻壤,但文同却十分惬意于此,因为这里满山满谷都是竹林,一日,文同与夫人同去观竹,晚饭仅有竹笋下饭。

正吃间,收到苏轼信札。

苏轼除照例嘘寒问暖外,还附了诗:

“汉刀修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。

料得清贫馋太守,渭川千亩在胸中。

”文同读罢,忍俊不禁,放怀大笑,喷饭满案。

他经常坦言:

世无知己者,唯子瞻识吾妙处。

苏轼也公开表示:

与可于予亲厚无间,一日不见,使人思之。

一、通假字

1.与可没于陈州没通殁,去世

2.少纵则逝矣少通稍,稍微

二、古今异义

1.初不自贵重

古义:

看重

今义:

价值高

2.吾将以为袜

古义:

把……当作

今义:

认为

3.予不能然也,而心识其所以然

古义:

连词,表原因

今义:

表因果关系

三、一词多义

1.熟

①执笔熟视副词,仔细

②故凡有见于中而操之不熟者形容词,熟练

2.语

①今语士大夫动词,告诉

②有车过腹痛之语名词,说法

3.过

①不学之过也名词,过错

②有车过腹痛之语动词,经过

4.遗

①与可以书遗余曰动词,寄给

②小学而大遗动词,丢弃

③路不拾遗,外户不闭名词,遗失、遗漏的东西

④深追先帝遗诏形容词,遗留的

5.间

①以见与可于予亲厚无间如此也名词,隔阂

②彼节者有间名词,间隙

③又间令吴广之次所旁丛祠中形容词,秘密地

④奉命于危难之间名词,期间

⑤扁鹊见蔡桓公,立有间副词,顷刻

⑥间至军中介词,从小路

6.许

①月落庭空影许长代词,如此的,这样的

②许之,夜缒而出动词,答应,允许

③潭中鱼可百许头数量词,表示大约的数量

④塞上长城空自许动词,期望

7.以

①以追其所见连词,表目的,来

②因以所画《筼筜谷偃竹》遗予介词,把

8.为

①以为口实动词,作为,当作

②卒相与欢,为刎颈之交动词,成为,变成

③为之,则难者亦易矣动词,做

④此不为远者小而近者大乎动词,是

⑤何辞为句末语气词,呢

⑥慎勿为妇死介词,为了

⑦此人一一为具言所闻介词,给,替

⑧不足为外人道也介词,对,向

9.乃

①今画者乃节节而为之副词,竟然

②乃见其所欲画者连词,却

③设九宾于廷,臣乃敢上璧副词,才

④尔其无忘乃父之志代词,你的

⑤当立者乃公子扶苏判断词,是

四、词类活用

1.名词的活用

(1)名词作动词

余因而实之实:

证实

(2)名词作状语

自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者

蜩腹:

像蝉破壳蛇蚹:

像蛇腹长鳞

剑拔:

像剑拔出鞘一样

2.动词作名词

竹之始生,一寸之萌耳萌:

幼芽

3.形容词的活用

(1)形容词作动词

吾将买田而归老焉老:

养老

(2)形容词的意动用法

初不自贵重贵重:

以……为贵重

4.数词作动词

内外不一,心手不相应一:

统一,一致

五、文言句式

1.定语后置

四方之人,持缣素而请者(按现代汉语的语序为“(四方之持缣素而请)之人”)

2.状语后置

①故画竹,必先得成竹于胸中(按现代汉语的语序为“故画竹,(于胸中)必先得成竹”)

②故凡有见于中而操之不熟者(按现代汉语的语序为“故凡(于中)有见而操之不熟者”)

③足相蹑于其门(按现代汉语的语序为“足(于其门)相蹑”)

3.宾语前置

初不自贵重(否定句中,代词作宾语,宾语前置。

即“初不贵重自”)

4.省略句

①吾将以为袜(“以”后省略宾语“之”)

②士大夫传之,以为口实(“以”后省略宾语“之”)

省略句

句子中省略某一词语或某种成分的现象,是古今共有的。

不过,在文言文里这种现象更突出。

而且,有些在现代汉语中一般不能被省略的句子成分,在古文中也经常被省略。

最常见的省略句有以下五种:

(1)省略主语。

例:

廉颇为赵将,(廉颇)伐齐,大破之。

(《廉颇蔺相如列传》)

(2)省略谓语。

例:

军中无以为乐,请以剑舞(为乐)。

(《鸿门宴》)

(3)省略宾语。

例:

竖子不足与(之)谋。

(《鸿门宴》)

(4)省略介词。

例:

吾佐戎(于)徐州(《祭十二郎文》)

(5)省略兼语。

例:

遂命酒,使(之)快弹数曲。

(《琵琶行》)

一、了解行文脉

二、把握文章主旨

本文总结文与可的绘画理论,陈述自己对“胸有成竹”和“心手相应”创作思想的理解,指出“艺”与“道”的密切关系,又通过叙述文与可的轶事和二人间的交往,表现了他的品德、个性。

因旧谊深厚,故睹物思人,传递出深切的悼念之情。

一、阅读课文第1段,思考并回答下列问题。

1.下列句子中属于苏轼“画竹”观点的一句是()

A.节节而为之,叶叶而累之

B.画竹,必先得成竹于胸中

C.今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者

D.予不能然也,而心识其所以然

解析:

选BA项是一般人的画竹法,作者持批评态度;C项是子由对与可说的话;D项是作者说自己心到而手不到。

2.下列对本段的理解和分析不正确的一项是()

A.作者先从竹子本身说起,他认为画竹应当有成竹在胸,意在笔先,即先在头脑中形成竹子的整体形象,当构思成熟后,就奋笔疾书,一气呵成。

要善于抓住创作的灵感,而不可让它轻易逝去。

这种画论是主张尊重生活,师法自然,重视创作灵感的捕捉和整体形象的把握,追求神似。

B.苏轼认为自己只是明白了文与可所讲的道理,却不能完全做到。

他感到自己心里所想和手里所做达不到真正的统一,“不学之过也”。

这里很自然地流露出了对表兄的钦敬之情。

C.作者又把绘画的体验加以引申、扩展,联系到社会生活中常见的现象:

“平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎?

”在社会生活中也要重视实践,不断积累经验。

这里说的是作者自己的宦途经历,是对人生的一种自省与领悟。

D.在作者看来,弟弟子由不会画画,所以只是领会了文与可的绘画意义而已。

至于自己,则是不单领会了文与可画竹的用意,还懂得了他的绘画理论,但没有学到他画墨竹的艺术技巧。

解析:

选D“但没有学到他画墨竹的艺术技巧”错,原文有“若予者,岂独得其意,并得其法”说明作者已经学到文与可画墨竹的艺术技巧。

二、阅读课文第2段,思考并回答下列问题。

3.下列各句最能体现文与可恬淡、狂放性格特点的一句是()

A.四方之人,持缣素而请者,足相蹑于其门

B.与可厌之,投诸地而骂曰:

“吾将以为袜!

”

C.近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。

袜材当萃于子矣

D.此竹数尺耳,而有万尺之势

解析:

选BA项是侧面写文与可的画为人喜爱和贵重;C项是文与可与苏轼的玩笑话,可见二人感情深厚;D项是文与可对画的评价。

4.下列对本段内容理解和分析不正确的一项是()

A.文与可并不想倚仗绘画传世,以博得声名。

所以他很厌烦人们拿着丝绢前来求画,他把缣素扔到地上,还认为这些缣素就是袜子。

这在士大夫间被当作话柄,广为流传。

B.文与可离开洋州,回到了京师,而这时苏轼改任徐州知州。

文与可写信给苏轼,在信尾附诗中有“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长”之句,于是二人便围绕着二百五十匹绢和万尺长之竹开起了玩笑。

C.作者回忆说《筼筜谷偃竹》就是在徐州时赠给他的,并且文与可还说自己画的竹虽只数尺,却有万尺之势。

在这里又明确地提出了艺术创作中神似重于形似的美学观点。

D.文与可夫妇在谷中“烧笋晚食”时收到了苏轼的来信,当看到苏轼称他为“清贫馋太守”,并夸张地说他能吃掉千亩竹子时,信中假想之情景与现实情景的绝妙巧合,竟使得文与可“失笑喷饭满案”。

失笑、喷饭两个动作,既说明了苏轼的幽默诙谐的艺术效果,也证实了文与可与苏轼之间思想上的相互理解和情感上的默契。

解析:

选A文中“吾将以为袜”是一个省略句,应为“吾将以(之)为袜”即“拿它们做袜子”意。

此处“以为”不是认为的意思。

三、阅读课文第3段,思考并回答下列问题。

5.下列对本段解说不正确的一项是()

A.“元丰二年正月二十日,与可没于陈州。

”作者在“湖州”曝书画,见此竹而睹物思人,忆旧伤怀之情,写成了这篇文章。

B.作者晾晒书画已是七月七日,这时距文与可去世已将近半年,他见到《偃竹图》,不禁失声痛哭,可见二人感情非常深厚。

C.苏轼引经据典地说:

曹操的祭文中也曾有“车过腹痛”的诙谐之语,自己也记载下往日的幽默、戏笑之谈,正是为了说明与表兄情感的深厚、关系的亲密无间。

D.这是一篇悼念性的文字,作者在本段解释前文写趣事缘由。

运用了以悲衬乐的手法,作者的悲痛之深也就可想而知了,也较好地体现了艺术的辩证法。

解析:

选D应为“运用了以乐衬悲的手法”。

1.挥洒自如,章法严谨

本文信笔挥洒,舒卷自如。

文中有正论,有戏语,或引诗赋,或摘书牍,时而讲琐事,时而举典故,机变灵活,姿态横生。

它虽然写得随意洒脱,纵横变化,但并不杂乱无章,始终紧扣主题,围绕着文与可所画的《筼筜谷偃竹》来展开:

先是议“胸有成竹”的绘画理论,这是画“偃竹图”的基础;接着叙二人的诗歌赠答,书札往来,交代“偃竹图”的由来和有关趣事;最后写见画思人,抒发悲怆之情。

通篇以画贯穿,以怀念友情为中心,形散神不散,做到了自由挥洒和谨守章法的完美结合。

2.说理形象,富于理趣

这篇杂记兼有记人散文和文艺随笔的双重特征。

文中,作者阐述了相当深奥的绘画理论和自己的独到理解,但却能把“理”说得活泼,充满趣味,可谓既富于理趣,又不失情趣。

文章头两句描写竹子生长的形象,读之如见其形。

继而笔锋一转,以反问勾画出当时作画者只求形似、缺乏神似的情形,从而巧妙地总结出“画竹,必先得成竹于胸中”的道理,流转自如,丝毫不见说理