高考地理一轮复习教师用书专题地表形态的塑造人教版.doc

《高考地理一轮复习教师用书专题地表形态的塑造人教版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考地理一轮复习教师用书专题地表形态的塑造人教版.doc(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

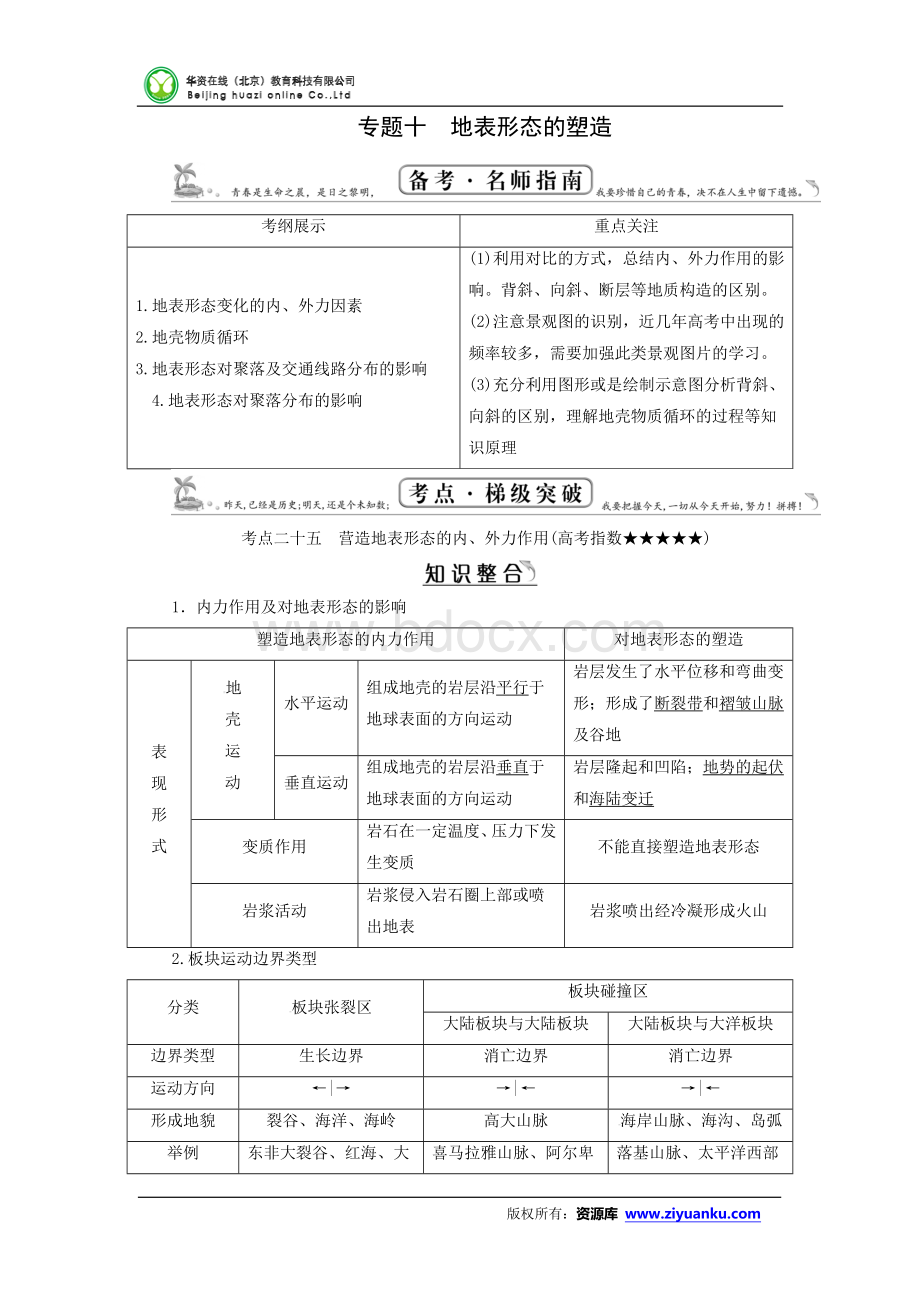

专题十 地表形态的塑造

考纲展示

重点关注

1.地表形态变化的内、外力因素

2.地壳物质循环

3.地表形态对聚落及交通线路分布的影响

资*源%库4.地表形态对聚落分布的影响

(1)利用对比的方式,总结内、外力作用的影响。

背斜、向斜、断层等地质构造的区别。

(2)注意景观图的识别,近几年高考中出现的频率较多,需要加强此类景观图片的学习。

(3)充分利用图形或是绘制示意图分析背斜、向斜的区别,理解地壳物质循环的过程等知识原理

考点二十五 营造地表形态的内、外力作用(高考指数★★★★★)

1.内力作用及对地表形态的影响

塑造地表形态的内力作用

对地表形态的塑造

表

现

形

式

地

壳

运

动

水平运动

组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动

岩层发生了水平位移和弯曲变形;形成了断裂带和褶皱山脉及谷地

垂直运动

组成地壳的岩层沿垂直于地球表面的方向运动

岩层隆起和凹陷;地势的起伏和海陆变迁

变质作用

岩石在一定温度、压力下发生变质

不能直接塑造地表形态

岩浆活动

岩浆侵入岩石圈上部或喷出地表

岩浆喷出经冷凝形成火山

2.板块运动边界类型

分类

板块张裂区

板块碰撞区

大陆板块与大陆板块

大陆板块与大洋板块

边界类型

生长边界

消亡边界

消亡边界

运动方向

←|→

→|←

→|←

形成地貌

裂谷、海洋、海岭

高大山脉

海岸山脉、海沟、岛弧

举例

东非大裂谷、红海、大西洋等

喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉

落基山脉、太平洋西部岛弧、海沟

示意图

3.主要的外力作用与地貌

外力作用

形成的地貌形态

分布地区

风化作用

地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳(注:

土壤是在风化壳的基础上演变而来的)

普遍(例:

花岗岩的球状风化)

侵

蚀

作

用

风力侵蚀

风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑菇、风蚀城堡等

干旱、半干旱地区(例:

雅丹地貌)

流水侵蚀

侵蚀

使谷地、河床加深加宽,形成“V”型谷,使坡面破碎,形成沟壑纵横的地表形态。

“红色沙漠”“石漠化”

湿润、半湿润地区(例:

长江三峡、黄土高原地表的千沟万壑、瀑布)

溶蚀

形成漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰林等喀斯特地貌,一般地表崎岖,地表水易渗漏

可溶性岩石(石灰岩等)分布地区(例:

桂林山水、路南石林、瑶琳仙境)

冰川侵蚀

形成冰斗、角峰、“U”型谷、冰蚀平原、冰蚀洼地等

冰川分布的高山和高纬度地区(例:

挪威峡湾、中欧—东欧平原)

海浪侵蚀

形成海蚀柱、海蚀崖、海蚀穴、海蚀平台等海蚀地貌

滨海地带

堆

积

作

用

冰川堆积

杂乱堆积,形成冰碛地貌

冰川分布的高山和高纬度地区

流水堆积

形成冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、河漫滩平原(中下游)

颗粒大、比重大的先沉积,颗粒小、比重小的后沉积(具有明显的分选性)

出山口处、河流的中下游、河口(例:

黄河三角洲、恒河平原)

风力堆积

形成沙丘(静止沙丘、移动沙丘)和沙漠边缘的黄土堆积

干旱内陆及邻近地区(例:

塔克拉玛干沙漠里的沙丘、黄土高原的黄土)

海浪堆积

形成沙滩等海岸地貌

滨海地带

$来&源:

1.判断外力作用的空间分布规律及相应地貌的方法

(1)不同区域的主导性外力作用不同。

①干旱、半干旱地区以风力作用为主,多风力侵蚀地貌和风力堆积地貌;②湿润、半湿润地区流水作用显著,多流水侵蚀地貌和流水堆积地貌;③高山地区多冰川作用,多角峰、冰斗、“U”型谷、冰碛丘陵等地貌;④沿海地区多海浪作用,常见海蚀柱、海蚀崖和沙滩等地貌。

(2)同一种外力作用在不同区域形成不同的地貌。

①流水作用:

上游侵蚀,中游搬运,下游堆积。

因此,上游高山峡谷,中游河道变宽,下游冲积平原、河口三角洲、冲积岛等;②冰川作用:

高山上侵蚀——冰斗、角峰等;山下堆积——冰碛湖、冰碛垄等;③风力作用:

在干旱区,风力侵蚀作用为主,形成风蚀蘑菇、风蚀柱、雅丹地貌;在风力搬运途中,形成移动沙丘、堆积地貌(如黄土高原)等。

2.根据沙丘形状和堆积物颗粒大小判断风向的方法

(1)根据沙丘形状判断风向

(2)根据沉积物颗粒大小判断风向

(2015·江苏卷)下图为安第斯山脉地理位置示意图。

读图完成下题。

1.安第斯山脉南北狭长的原因是( )

A.沿经线方向发育

B.沿火山地震带发育

C.沿板块作用边界发育

D.沿海陆作用边界发育

解析:

选C 安第斯山脉属于褶皱山脉,是由于板块挤压碰撞、隆起抬升形成的,所以选C。

(2015·安徽卷)下图为世界某区域略图。

完成下题。

2.甲地地貌形成的外力作用主要是( )

A.风力堆积 B.风力侵蚀

C.流水堆积 D.流水侵蚀

解析:

选C 甲地地貌为河口三角洲,由流水堆积作用形成。

故选C。

(2015·全国卷Ⅰ)下图示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上,不同年份水深2米的位置与监测起始点的距离。

起始点是位于海岸一侧的固定点。

读图,完成3~4题。

3.1975—2004年,该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势是( )

A.持续淤积 B.先侵蚀、后淤积

C.持续侵蚀 D.先淤积、后侵蚀

4.推测1992—1997年期间( )

A.黄河流域年均降水量增加

B.黄河入海年径流量减少

C.黄河流域植被覆盖率降低

D.黄河沿岸农业灌溉面积减少

解析:

3.D 4.B 第3题,河流携带泥沙以堆积作用为主,海浪冲击海岸,以侵蚀作用为主。

从图中可以看出1975年至1979年期间水深2米的位置与监测起始点的距离越来越远,说明海底在淤积,即河流以堆积为主,流水作用强;1979年后,水深2米的位置与监测起始点的距离呈缩小的趋势,因此海底以侵蚀为主,即海水侵蚀作用强,D项正确。

第4题,从图中看1992~1997年期间,水深2米的位置与监测起始点的距离总体上在缩短,说明海底发生侵蚀,即海水侵蚀强,说明此时河流入海水量、含沙量都较小,故选B。

其他选项显示的是人海流量大或含沙量大,与题意不符,舍去。

(2014·全国卷)图中K岛于1983年火山爆发,植被消失殆尽。

1987年,该岛上已有64种植物生长旺盛。

据研究,百年之内该岛上的天然植被就可以恢复。

据此完成下题。

5.K岛处于( )

A.印度洋板块与太平洋板块界线的东侧

B.印度洋板块与太平洋板块界线的西侧

ZC.亚欧板块与印度洋板块界线的北侧

D.亚欧板块与印度洋板块界线的南侧

解题关键:

注意图中的“印度洋”和经纬度信息,可推断该岛位于亚欧板块与印度洋板块分界线的北侧。

答案:

C

(2014·安徽卷)鄱阳湖地区夏季的风向、降水等受西太平洋副热带高压脊位置变化的影响。

鄱阳湖汛期水位上升,湖面辽阔;枯水期水位下降,水流归槽成为“赣江”(图b)。

图中的沙岭沙山(29.5°N附近)形成于2万年前,由松散沙粒组成。

沙山临湖一侧发育了一系列垄(脊)槽(谷)相间的地形。

读图,完成下题。

6.沙山及沙山上垄槽相间地形形成的主要外力作用分别是( )

A.风力堆积、流水侵蚀 B.流水堆积、风力侵蚀

C.风力堆积、风力侵蚀 D.流水堆积、流水侵蚀

解题关键:

鄱阳湖水位季节变化大,枯水期水位下降,出现大面积湖滩,大量沙粒在偏北风的吹拂下在鄱阳湖西侧沉积形成沙岭沙山,而已经形成的沙岭沙山又不断受到偏北风的侵蚀作用发育了一系列垄(脊)槽(谷)相间的地形。

答案:

C

7.(2013·广东卷)如图为某地实景图。

其所示地质构造的形成原因主要是( )

A.搬运作用 B.地壳运动

C.变质作用 D.风化作用

解析:

选B 从图中可以看出该地貌为山地,岩层弯曲显示地质构造为褶皱,所以应为地壳水平运动导致的岩层弯曲变形。

考点二十六 岩石圈的物质循环(高考指数★★★☆☆)

一、三大类岩石的形成、特点

类型

形成

常见岩石

有用成分举例

岩浆岩

侵入岩

资*源%库地下岩浆在内力作用下,侵入地壳上部,冷却凝固而成

花岗岩

花岗岩是坚固、美观的建筑材料;多种金属矿是工业生产的原料

喷出岩

地下岩浆在内力作用下,沿地壳薄弱地带喷出地表冷凝而成

玄武岩

沉积岩

地表岩石在外力作用下受到破坏,碎屑物质被搬运到低处沉积、固结而成岩石

石灰岩、砂岩、页岩

石灰岩是建筑材料和化工原料;钾盐是化工原料;煤、石油是当前世界最重要的能源

变质岩

岩石受地壳运动、岩浆活动等影响,在一定温度、压力条件下使原来成分、结构发生改变而形成新岩石

大理岩、板岩、石英岩、片麻岩

大理岩是建筑材料

二、岩石圈的物质循环过程

岩石圈的物质在内外力作用下不断运动和变化,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生,周而复始,构成岩石圈的物质循环过程。

可归纳为下面的模式图:

号码

原物质

地质作用

生成物质

①

岩浆

冷却凝固作用

岩浆岩

②

岩浆岩、变质岩和已生成的沉积岩

外力作用(风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩)

沉积岩

③

岩浆岩、沉积岩和已生成的变质岩

变质作用(温度、压力)

变质岩

④

各类岩石

重熔再生作用

岩浆

岩石圈物质循环变式图的判读技巧

岩石圈物质循环在实际考题中有许多种变式图,如下所示

(1)关键是判断岩浆和岩浆岩。

岩浆岩只能由岩浆直接冷却凝固而成,即只有一个箭头指向的就是岩浆岩。

(2)岩浆是岩石转化的“起点”,也是三类岩石的“归宿”,即有三个箭头指向。

(3)岩石均可经外力作用形成沉积岩;岩石均可经变质作用形成变质岩;三大类岩石都有可能重熔再生形成岩浆。

(4)三大类岩石中只有沉积岩含有化石和具有层理构造,并且是由外力作用形成的。

(5)三类岩石与岩浆之间的转化关系,反映岩石圈的物质循环过程,揭示了各种地质作用之间的关系,影响了地表形态的形成与发展。

(2015·天津卷)某矿物形成于上地幔软流层,后随岩浆活动到达地表。

人们在下图所示古火山的岩浆岩及河滩泥沙中均发现了该矿物。

读图文材料,回答下题。

某古火山及附近地区地质剖面示意图

1.使该矿物从上地幔软流层到达河滩泥沙中的地质作用,依次为( )

A.岩浆喷发 岩层断裂 风化、侵蚀 搬运、沉积

B.岩浆喷发 岩层断裂 搬运、沉积 风化、侵蚀

C.岩层断裂 岩浆喷发 风化、侵蚀 搬运、沉积

D.岩层断裂 岩浆喷发 搬运、沉积 风化、侵蚀

解析:

选C 该矿物形成于上地幔,然后经过地质作用而到达河滩泥沙中。

那么,应该是岩层断裂,岩浆喷发而出露地表,然后经外力的风化、侵蚀作用,再经过搬运在河滩泥沙中沉积,C项正确。

(2015·上海卷)根据岩石的质地,如矿物颗粒的大小、有无气孔、致密程度、形状等可以推测岩石的形成过程和形成环境。

据此完成2~3题。

2.某山体由岩浆岩组成。

该岩浆岩表面无气孔,矿物颗粒粗大,对其成因的合理推测是( )

①岩浆冷却较快 ②岩浆冷却较慢 ③在地表形成 ④在地下形成

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

3.历史上,苏州人利用当地砚瓦山的岩石做原料生产优质砚台。

这种岩石岩性致密,呈薄板状。

该岩石可能是( )

A.喷出岩 B.侵入岩

C.沉积岩 D.变质岩

解析:

2.D 3.D 第2题,由“岩浆岩表面无气孔,矿物颗粒粗大”推断该岩浆岩应该是花岗岩,在地球内部形成,为侵入岩,冷却较慢,D项正确。

第3题,生产优质砚台的原料岩石其岩性致密,呈薄板状,最符合变质岩特征,D项正确。

(2013·上海卷)岩石物质循环模型说明岩石通过不同的过程可以从一种形态转化成为另一种形态。

据此完成4~5题。

4.大理岩是石灰岩经过程①形成的。

在这一过程中( )

A.温度升高,压力降低

B.温度