试验方法及原理文档格式.docx

《试验方法及原理文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《试验方法及原理文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

将小试样从200,400,600,800,1000,1200,1500,2000#砂纸上精磨线切割所留下的痕迹面,直至表面光亮无划痕,其它各表面在400#砂纸上粗磨一下即可。

最后在精磨面的反面磨去一个小角作为识别记号,磨好的试样放入开始倒好的无水酒精的试杯中保存。

2.2.4样品的热处理方式(抽真空后高温退火)

这次实验的样品热处理均采用封石英管的方式。

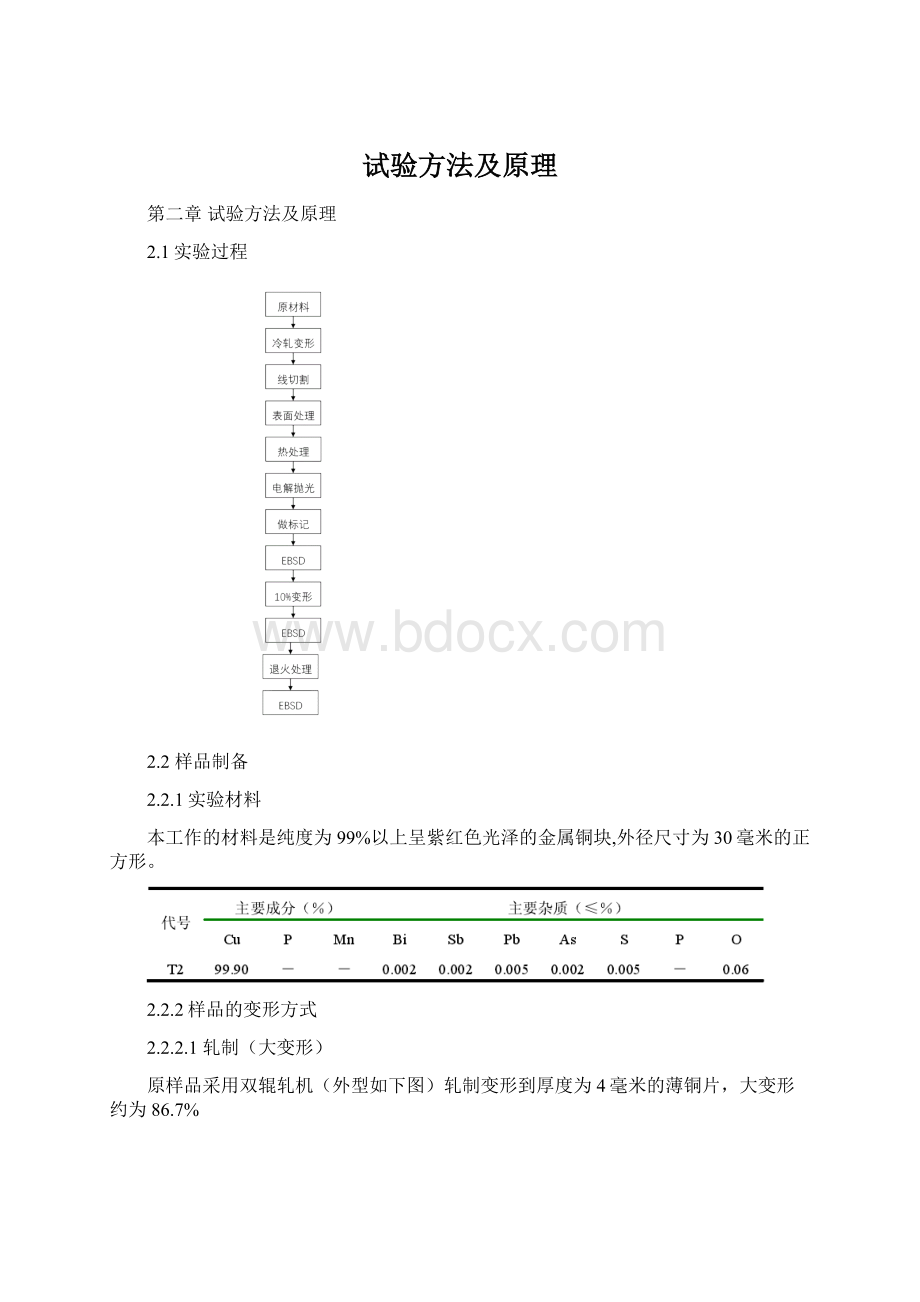

如下图所示

首先调节炉温在850℃~860℃,然后将10块左右磨好的试样放入真空玻璃管中,调节真空泵与管中气压,泵中气压24Kpa,管中6Kpa,交替抽取(推抽管,拔抽泵)至其中一个达到标准后可通过推拔开关抽取另一个,俩气压都达到时,将抬开一开关,进行抽取中气压,最终标准气压为5×

10-3Kpa。

最后将试样进行高温加热3分钟,然后用水壶为石英管中的试样进行退火处理(每隔2分钟浇一下水)。

2.2.5水磨

首先将退火后的试样在800,1000,1200,1500#砂纸上打磨,然后再在1000#以上的水砂纸上进行流水打磨,直至表面光亮无明显划痕。

2.2.6电解抛光

电解抛光,是以被抛工件为阳极,不溶性金属为阴极,两极同时浸入到电解槽中,通以直流电而产生有选择性的阳极溶解,从而达到工件表面光亮度增大的效果。

2.2.6.1电解抛光的原理

电解抛光(ElectrolyticPolishing)原理现在世界各界人士争论很多,被大家公认的主要为黏膜理论。

该理论主要为:

工件上脱离的金属离子与抛光液中的磷酸形成一层磷酸盐膜吸附在工件表面,这种黏膜在凸起处较薄,凹处较厚,因凸起处电流密度高而溶解快,随黏膜流动,凹凸不断变化,粗糙表面逐渐被整平的过程。

工件作为阳极接直流电源的正极。

用铅﹑不锈钢等耐电解液腐蚀的导电材料作为阴极,接直流电源的负极。

两者相距一定距离浸入电解液(一般以硫酸﹑磷酸为基本成分)中,在一定温度﹑电压和电流密度(一般低于1A/cm2)下,通电一定时间(一般为几十秒到几分),工件表面上的微小凸起部分便首先溶解,而逐渐变成平滑光亮的表面。

2.2.6.2电解抛光的特点

电解抛光的特点是:

①抛光的表面不会产生变质层,无附加应力,并可去除或减小原有的应力层;

②对难于用机械抛光的硬质材料﹑软质材料以及薄壁﹑形状复杂﹑细小的零件和制品都能加工;

③抛光时间短,而且可以多件同时抛光,生产效率高;

④电解抛光所能达到的表面粗糙度与原始表面粗糙度有关,一般可提高两级。

但由于电解液的通用性差,使用寿命短和强腐蚀性等缺点,电解抛光的应用范围受到限制。

电解抛光主要用于表面粗糙度小的金属制品和零件,如反射镜﹑不锈钢餐具﹑装饰品﹑注射针﹑弹簧﹑叶片和不锈钢管等,还可用于某些模具(如胶木模和玻璃模等)和金相磨片的抛光。

2.2.6.3电解抛光的实验过程

配制抛光液:

以高磷酸与无离子水按照7:

3的比例配比调制。

电源:

12v

阴极:

精磨的试样表面阳极:

铜片

清洗液:

稀释的高磷酸—自来水—无水酒精

首先将所有装好有关液体的烧杯一字排开,然后插上电源,将阴极与镊子绑定在一起,用镊子从酒精中夹取精磨后的试样,这是一定要注意将精磨面朝下,将夹取的试样先在稀释的磷酸中浸泡一下,然后快速放进抛光液中,此时试样的精磨面只需在抛光液下即可,电解一分钟到一分20秒(实验过程中试样上会有气泡产生)后,将试样依次在三个准备好的清洗液中清洗(清洗时在自来水和无水酒精中时间稍长且手要用力来回晃动),最后用吹风机吹干即可。

2.2.7观察金相组织并标记

将前面的试样通过电子显微镜观察试样金相组织,选择合格试样。

在合格的试样距离一侧3~4毫米的地方划线,从一侧划到中间左右即可,并在3~4毫米的一侧编上序号,例如2号。

然后将试样放在电子刻字机上,从划线顶端向下1.33毫米划线一侧用100g的力打上一个记号,并记下现在千分尺的读数如:

15,770,然后调节刻字机的方位,选择试样中缺陷较小的地方,金相组织明显的区域并用25g力再打上一记号,并记下此时千分尺的读数如17,870,然后记下俩标记的距离2100,记录后将所有的数据在纸上标记画清楚后(如下图所示),装在塑料瓶中装好。

2.2.8EBSD观察分析

将处理好的试样拿到实验室进行EBSD扫描,先找到划线,顺着划线找到都一个点,然后根据之前两点关系记录在找到第二个点,以这个点为中心,放大200倍,收集其电子背散射衍射花样得到的晶体取向信息。

分析数据,对得到的组织取向成像显微图(OIM)进行分析,图中不同颜色的块表示不同取向的晶粒,晶粒之间是晶界。

本实验中要求选出姿态相同,但取向不同的三叉晶界,在获得的图中经数据分析比对,确定此类晶界,标定相对于坑点中心的初始坐标位置,作好记录如下图所示。

再次进行EBSD电镜扫描,这次找到所选定晶界位置,把选定的晶界放大1000倍,步长定为0.1µ

m,获得图像数据。

2.3电子背散射衍射技术

电子背散射衍射(electronbackscatterdiffraction,简称EBSD)技术是基于扫描电镜中电子束作用于倾斜试样表面所形成的菊池衍射花样来确定晶体结构,晶体取向以及其它多种相关信息的方法。

由于这种背散射电子衍射花样与晶体的结构和相对于入射电子束的取向有关,所以EBSD分析技术可用来测定微区的晶体取向,通过测定晶界两侧晶粒的取向差来表征晶界的特性,鉴别不同的物相结构以及提供晶体微区应力信息。

当电子束在多晶体样品表面以栅格状(以一定的步长)扫描时,通过标定电子背散射菊池花样获得的晶体学取向信息被逐点记录下来,再通过软件分析重构,就能得到以晶体学取向差别为成像依据的取向成像显微图(OrientationImagingMicroscopy,OIM)。

重构的OIM图可以反映由晶粒构成的显微形貌,给出晶粒取向分布和晶界结构特征。

这一信息也能被用来显示样品中晶体的择优取向(织构)。

EBSD能够完整地并且定量化地确定样品中以晶体学取向信息为基础的显微结构。

2.3.1EBSD的原理

2.3.2EBSD在晶界工程中的应用

电子背散射衍射(Electronbackscatterdiffraction,EBSD)技术是基于扫描电镜中电子束在倾斜试样表面激发出并形成的衍射菊池带的分析从而确定晶体结构、取向及相关信息的方法。

入射电子束进入试样,由于非弹性散射,在入射点附近发散,在表层几十纳米的范围内成为一个点源。

由于能量损失很少,电子的波长可认为几乎不变,这些电子在反向出射时与晶体产生布拉格衍射,称为电子被散射衍射。

与其它技术手段相比EBSD具有试样制备简单、可以直接分析大块试样、试样测试区域大、分辨率高、可以同时展现晶体材料微观形貌、结构和取向分布、可以通过计算机自动完成测定并且获得信息丰富等特点。

所以,电子背散射衍射技术的问世极大地推动了晶界工程的研究。

在晶界工程的研究中通过取向差法只能确定晶界面五个自由度中的三个,即可以确定两晶粒间的位置关系,但是不能确定晶界面所在位置(晶界的迹线和晶界面的法线方向),然而晶界的特性与晶界所处的晶体学界面是密切相关的。

因此,晶界工程研究不能只停留在通过取向差测定的GBCD这一结果上,而应该对这一结果进行再处理,并进一步给出每个晶界的晶界面数据以及测试区域的晶界面特征分布(GBPCD)。

在本文的研究中发现,在优化的试样中除了存在一些平直共格的孪晶界外,此类晶界不处在一般大角度晶界的网络上,在优化的试样中还存在大量的弯曲的非共格孪晶界,这些晶界处在一般大角度晶界的网络上,对优化起到非常重要的作用。

为了更好的了解中低层错能面心立方金属优化的过程,我们需要对试样中共格孪晶界与非共格孪晶界进行判定,下面对两种常用的判定共格孪界与非共格孪晶界的方法进行介绍。

2.3.2.1取向差法测定

以附件形式安装在扫描电子显微镜(SEM)上的EBSD系统可以快速记录并实时标定SEM中电子束在样品表面逐点扫描时所产生的每一幅菊池(Kikuchi)花样。

这一过程是通过把实测的每一幅菊池花样与该样品的经过严格修正的不同方位下的菊池球在特定平面(EBSD探头平面)上的标准投影花样数据进行对比来完成的。

通过这一过程可以获取被扫测样品表面每一点的晶体取向信息。

利用EBSD技术的取向差法可以很方便的测定多晶体材料中任一晶界的取向差特征。

考虑目前EBSD系统的角分辨率普遍为0.5°

,并且在电子束扫描模式下每次扫测的区域可达106μ㎡,对于具有通常晶粒尺寸(20~30μm)的材料,一幅mapping所获取的数据可以给出近1000个晶粒的约3000个晶粒的取向差分布信息,即各取向差区间内小角度(θ≤15°

)和大角度(θ>

15°

)晶界占总晶界的百分比分布。

在此,需要特别强调的是GBE所关心的低Σ-CSL晶界实质是一些特殊的大角度晶界。

2.3.2.2单一截面迹线法测定晶界面

单一截面迹线法就是通过测定试样一个截面的EBSD数据来测定各个晶界晶体学指数{hkl}的方法。

这种方法是由Wright[42]和Randle[43]于近几年才提出的。

其初衷就是为了区分立方晶系材料中的共格(coherent)和非共格(incoherent)∑3晶界。

Wright法是一种图解法。

从几何特征考虑,不论是共格还是非共格∑3晶界,晶界两侧晶体均为〈111〉60º

取向差关系,不同之处是前者的晶界面为{111},而后者的晶界面则不然。

因此,如图1-2所示,对于共格∑3晶界,晶界迹线(图1-2中的AB)必然处在{111}晶面内,晶界迹线的法线必然穿过界面两侧晶体{111}极图中重合的{111}极点,我们把这一关系称作“迹线法线穿过重合极点”关系,简称TNPMP关系。

不难理解,那些其晶界面和{111}处在同一晶带里的非共格∑3晶界同样存在TNPMP关系。

因此,准确地讲,存在TNPMP关系的∑3晶界不一定是共格的,但共格的∑3晶界一定存在TNPMP关系。

相反,那些其晶界面不与{111}处在同一个晶带里的非共格∑3晶界不存在TNPMP关系。

当然,在判定是否存在TNPMP关系的时候,必然有一个角度偏差极限的问题。

通常晶界迹线的法线在±

3º

[44]内穿过重合的{111}极点就判定为存在TNPMP关系。

Randle法是一种矢量运算法。

如图1-3所示,用T表示晶粒A和晶粒B之间的晶界迹线矢量。

对于共格∑3晶界,T和{111}晶面法线矢量N的点积为零,对于非共格∑3晶界,则T和N的点积不为零,即

T·

N=0(共格);

T·

N≠0(非共格)

显然,那些其晶界面和{111}处在同一个晶带里的非共格∑3晶界,T和N的点积也为零。

为此,Randle[44]进一步用900双交截面法(见图1-3)对单一截面法的结果进行验证,结果表明,用T和N的点积是否为零来鉴别共格与非共格∑3晶界,其符合度达到了92.5%。

2.3.2.3五参数法测定晶界面特征分布

利用EBSD技术测定GBPCD有两种方法,一种是连续截面法(serialsectioning),另一种是单一截面法(singlesection)。

连续截面法具体步骤是,先测取选定区域的EBSD数据,并重构晶界,然后通过离子剥离的方法把最初测试的区域等厚度剥离一层(通常是几个微米的厚度)后,再进行EBSD测试,并再次重构晶界。

如此进行3~5次剥离测试后,便可以重构出晶界的三维网络图。

在此基础上,对晶界面进行三角化,每一个三角形的法线矢量可以通过已测得的EBSD数据严格求解。

这样便可以给出被测区域的GBPCD。

显然,连续截面法不仅需要专门复杂的设备,而且数据量十分庞大,因此,这种方法的使用具有很大的局限性。

单一截面迹线法利用从试样测试面上获取的一幅mapping数据进行分析。

其基本思路是,任意相邻两个晶粒的取向差可以给出描述改晶界面五个参数中的三个,晶界面与测试面的交线,即晶界迹线给出第四个参数,而第五个参数也就是晶界面的法线方向则分布在晶界迹线的晶带大圆上。

五参数法中的连续迹线法虽然测试工作量大,但这种方法可以逐一确定每一个晶界的晶界面;

单一截面迹线法虽然测试程序大大简化,但它是建立在统计学原理上的一种方法,这种方法不能确定任一晶界的晶界面指数,只能给出一个统计平均的结果。

第三章纯铜三叉晶界分布对晶界优化的影响

3.1实验结果及讨论

首先对原试样进行大变形(70%)的冷轧变形,然后经过500℃/30分钟退火处理观察试样内部组织变化。

对得到的预处理组织进行小变形(10%)的冷轧变形,然后经过650℃/5min/5min,650℃/5min/5min/10min/15min,650℃/5min/5min/10min/15min/20min,650℃/5min/5min/10min/15min/20min/15min,650℃/5min/5min/10min/15min/20min/15min/20min,650℃/5min/5min/10min/15min/20min/15min/20min/20min的不同时间退火。

图3-1为原位观察试样侧面中某一微区在初始状态、形变状态、退火状态和最终优化好的的晶界取向成像显微图及晶界重构图,从图中不难看出原始组织进行10%的冷轧变形后其晶粒的取向发生了细微的改变,位错密度增加,大角度境界和孪晶晶界没有明显的形状和路径改变;

在650℃下退火5min+5min、5min+10min后的组织,除了晶粒有所长大以外没有明显的变化;

继续退火直至到650℃/5min+5min+10min+15min+20min+15min+20min+20min后,试样得到了很好的优化,组织发生了巨大的变化。

首先其晶粒形状和尺寸发生了明显的变化,这说明优化的过程中晶界发生了广泛的迁移,晶界在迁移的过程中可能会将原始组织吞并掉从而形成新的晶界。

例如图3-1(c)中比较粗大的晶粒A和B,在最终优化好的组织中已经行影无踪。

其次我们发现在优化好的晶粒组织中,其晶粒的取向很难在优化前一阶段的组织中找到,这是一个重要的实验现象,那么在优化好的组织中的晶粒是如何形成的呢。

对次,我们认为有两种可能的原因,其一,在组织优化过程中,原始组织中某些晶粒会发生优先迁移,其在迁移过程中会伴随晶粒取向的旋转,所以造成优化组织好的晶粒取向和优化前一阶段组织中晶粒取向不一致。

但是,在再结晶过程中晶粒一旦形成无畸变核心,其在长大过程中晶粒发生旋转是非常困难的,所以作者认为这种可能性很小;

其二,在优化的试样中发生了再结晶生核成长的现象,所以造成了优化组织中的晶粒取向和优化前一阶段组织中晶粒取向不一致。

初始IPF

形变IPF

退火IPF

最终优化IPF

图3-1原位观察显微组织图像,(a,b)初始组织IPF图和晶界重构图,(c,d)形变组织IPF图和晶界重构图,(e,f至o,p)退火组织IPF图和晶界重构图和(q,r)最终优化好的组织IPF图和晶界重构图

形变(10%)冷轧后,试样内部应力分布密度不高,如图3-2一般的位置是很难发生广泛的再结晶行为,但是在三叉晶界处由于变形不均匀而且具有较高的应变梯度和位错密度,是形核成长的有利位置,在小变形退火后在三叉晶界处生成的核心是与基体成孪晶取向关系的核心,而不以一般大角度为特征的核心,并且这种与基体成孪晶取向关系的核心其晶界面并不是严格的处在{111}晶面上,而是处在其它界面上,所以形成的是非共格∑3晶界,其在随后的迁移反应过程中可以衍生出∑9和∑27晶界,从而使纯铜得到优化。

仔细观察试样组织初始、形变及最终优化好的组织内部的三叉晶界可以很明显的看出,三叉晶界不仅数量上减少了,而且仅有的三叉晶界也被一些特殊晶界所分割。

那么这些三叉晶界是如何改变的呢?

图3-2形变后试样组织内部应力分布情况

如图3-3通过对比形变后的SchmidFactor与晶粒内部之间应力分布图可知,晶粒取向越软(数字越大越红越软)的晶界其应力越小,而晶粒取向越硬的晶界其应力分布就越相对集中。

而在最终优化好的晶粒组织中图3-4可明显的观察到晶粒内部组织的硬取向(蓝色部分)变多了。

因此我们可以认为晶粒内部的应力集中大小是影响试样晶粒之间软硬取向改变的一个重要原因,即晶粒内部晶界的迁移与晶粒内部能量有直接的关系。

图3-3形变后SchmidFactor及Avgmisorientation(晶粒之间)

图3-4最终优化好的SchmidFactor

结论

本文以工业纯铜作为研究对象(纯度为99.97%),通过两步轧制变形的方法对试样进行组织优化处理,结果发现形变退火工艺对材料的晶界特征分布(GBCD)具有重大影响。

利用电子背散射衍射(EBSD)技术研究发现:

纯铜经特定GBE优化后,其组织优化结果与三叉晶界的分布具有明显的关系,三叉晶界越多,组织内部晶界越小越乱,孪晶及特殊晶界很少,材料性能相对偏差;

相反优化好的材料组织内部,三叉晶界由于被特殊的晶界如孪晶所分割,因而组织得到了很好的改善,性能得到了明显的提高。