高三历史一模分析Word格式文档下载.docx

《高三历史一模分析Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三历史一模分析Word格式文档下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

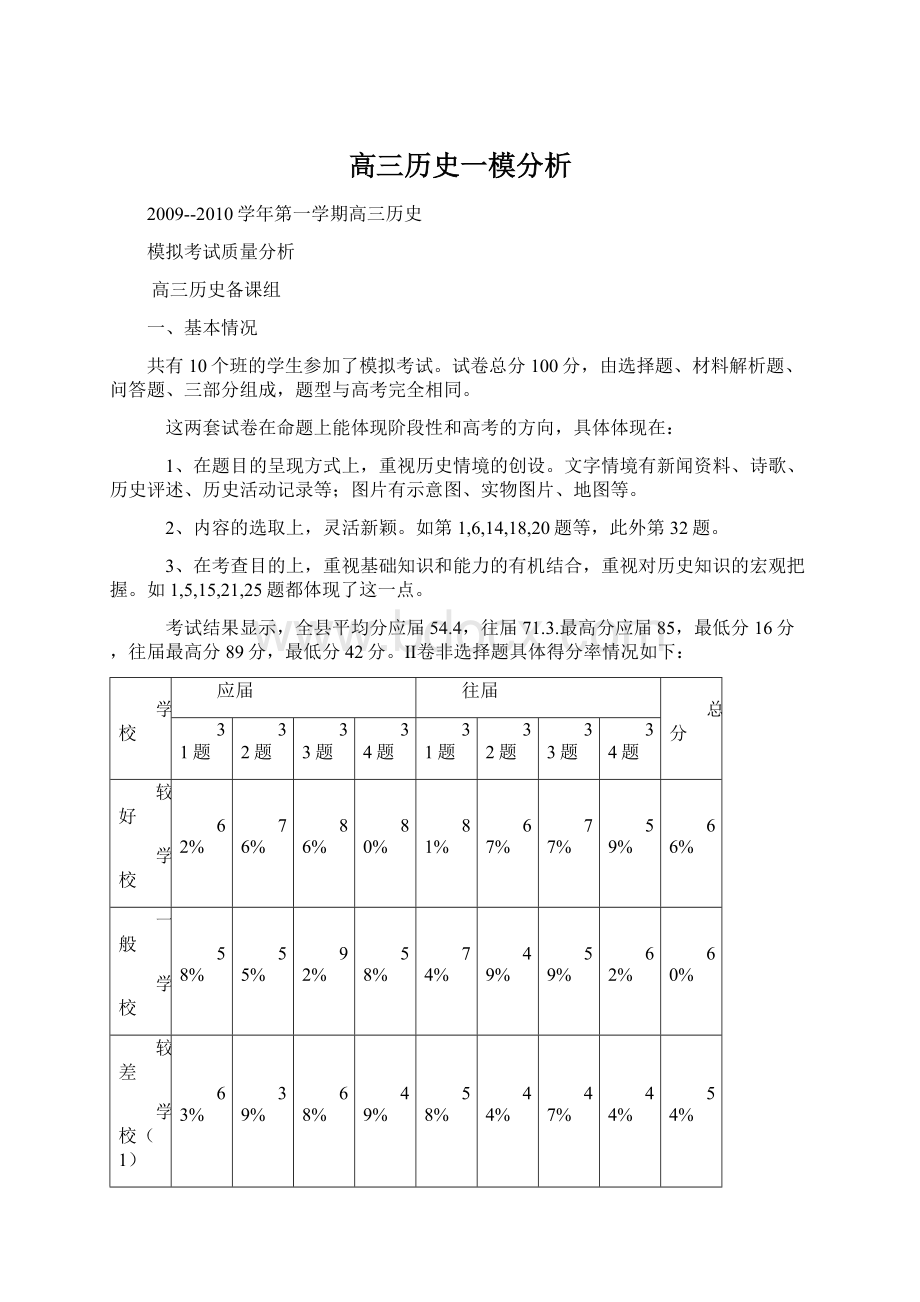

55%

92%

74%

49%

60%

较差

学校

(1)

63%

39%

68%

44%

47%

54%

较差学校

(2)

57%

31%

36%

53%

学校(3)

46%

73%

33%

48%

32%

42%

30%

50%

平均

得分率

56%

64%

总体来看,仅31,32题得分率相对较好,其余33,34大题得分率都较低。

一、试题简析

高三历史期中考试试题共分为三大项,其中选择题27题,每小题2分,共54分;

材料分析题2题,共33分;

问答题2题,共33分。

选择题中1~9题主要考查必修Ⅰ内容、10~17题主要考查必修Ⅱ内容、18~27题主要考查必修Ⅲ内容。

选修Ⅰ和选修Ⅳ内容本卷选择题没有考查。

这与2007年各省高考命题选择题命题规律基本一致。

选择题考查内容各册书所占的分值比重为:

从能力要求分析:

本卷选择题注重考查基础,但能力要求占比重较大。

单纯考查识记能力试题约占选择题总比较30%。

分析、比较、理解、运用能力题型约占总比重的70%。

试题命题的指导思想以创新为主,出现了一些命题角度较为新颖的试题。

但亦有一些如16、18题为代表的老高考题,这些传统题经常出现在各种复习资料中,为利于体现教学情况和学生的真实水平。

另外,本卷也有一些题存在较大争议:

如第8题、第13题。

28题主要考查必修Ⅱ内容,本题注重考查学生“运用材料获取有效信息的能力”。

对知识点“罗斯福新政”内容的进行前面考查。

29题主要考查必修Ⅲ内容,围绕中国古代儒家思想发展脉络这一综合知识进行命题,时间跨度大,能力要求高。

28、29题比较注重基础。

30题主要考查必修Ⅰ内容,命题立意是对中西方近现代民主制度横向比较,结合中共十七大胡锦涛总书记“坚定不移发展社会主义民主政治”的报告,具有一定的时代性。

31题考查的是必修Ⅱ内容,围绕苏俄(联)经济政策这条主线进行命题,体现了对学生综合概括能力的考查。

总体来看,本卷以考查基础知识为主,命题角度也具有一定的新颖性,设问灵活,解题能力要求较高。

在题型与题量的分布上看,本卷模仿07年其它省份新课标高考试题的痕迹较大。

但未涉及到选修Ⅰ、Ⅳ内容。

二、答题情况分析

1、得分情况

题号

平均分

最高分

最低分

各校抽样均分

苏大附中

园区二中

园区三中

选择题

1~27

54

38.38

16

材料题

28

17

8.11

15

4

29

10.35

6

问答题

30

9.46

2

31

11.58

2、主观题典型问题

28题17分。

考查罗斯福新政的相关情况,并结合热点问题,如民生问题。

最高得分为15分,最低4分。

主要失误在于概括材料二中有关社会保障的内容不全面以及对社会保障制度的实质概括不准确;

对罗斯福新政的基本内容不能把握清楚,复兴工业中的多数内容写不出来;

不能理解“国家干预经济”的内涵;

提取图片信息有偏差部分学生脱离历史的史实答题。

29题16分,考察儒家思想的相关情况,时间跨度从春秋到明清,涉及人物包括孔子、董仲舒、朱熹、李贽等。

学生最高得分为16分,最低6分,比较悬殊。

主要问题在于基础知识记忆不准,审题不准,部分原因在于试卷本身评分标准的失误。

30题16分,最低得分2分,最高得分16分,平均得分12分

30题的第1小题法律文件,绝大多数学生能答出《权利法案》和《1787年宪法》。

失分主要是将“权利”错误的改写成“权力”或“权立”,或者将1689年《权利法案》的时间写的不准确。

30题的第2小题是考查学生历史知识的再现,比较英、美两国政体的不同。

有不少学生不能将英国的君主立宪与美国的民主共和对应起来,导致不少学生写成总统制,还有对美国总统掌握的行政权,但却忘记了军权。

美国的政府工作人员由总统任命,写成议会任命。

英国首相由下议院多数党领袖担任,有不少学生写成参议会担任。

30题的第3小题试从行政权利的角度比较我国的人民代表大会制度和西方议会制的不同,不少学生从阶级的角度进行思考,不从民主集中和三权分立的角度思考,审题不清。

31题17分,最低分0分,最高分15分,平均得分7分。

十月革命后到二战前苏联(俄)即1917——1939年这一段历史时间的审题不清和“农业政策”关键词不给予注意。

导致十月革命期间的《土地法令》的重要知识给予遗忘,对战时共产主义政策、新经济政策的内容却大写特写,全然不顾题干只要写农业。

时间概念不清又将赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫写进来。

三、建议

1、强化基础知识巩固:

掌握基础知识是学生综合运用,灵活掌握知识的前提,是学生取得好成绩的前提。

老师在平时教学中帮助学生进一步梳理基础知识,将书本知识条理化,夯实基础知识。

2、加强审题训练:

正确审题,按要求解答是提高高考分数的有效手段。

在平时训练中,严明题意要求,做到有的放矢,减少考试中的无效劳动。

3、讲练结合,提高答题的能力,精讲多练,加强解题方法的指导。

注意答题规范。

4、做好学生的思想教育工作,提高学生学习历史的主动性。

反复强调历史A、B级的重要性。

一、试卷内容分析

“0模”考试的历史试卷是遵循教育部考试中心《2005年普通高等学校招生全国

统一考试大纲》规定的能力要求、内容范围和内容比例,依照2005年高考历史江苏卷的考试时间、试题结构为蓝本进行命题的。

试卷设计如表所示:

(含题型结构、内容结构、分值比例等)

题型

中国古代史

中国近现代史

世界近现代史

合计

分值

比例

题量

15分

10%

33分

22%

27分

18%

75分

25题

12分

8%

13分

8.6%

37分

24.7%

3题

10分

6.7%

14分

9.3%

9.3%

38分

25.3%

合计

24.7%

60分

40%

53分

35.3%

150分

100%

从整份试卷来看,试题设计平实,在注重考查学生历史基本知识、基本概念的同时,突出考察了学生运用历史唯物主义和辨证唯物主义观点分析问题、解决问题的能力,坚持知识、能力和思想统一的原则,在充分发挥历史学科社会教育功能的基础上,引导考生关注社会现实问题,能涉及到热点、焦点问题,体现了历史学科的基本要求,符合近几年来考试大纲的规定。

试卷考查的知识点对课本章节的覆盖面也较大。

二、考试结果与答卷情况分析

这份试卷的实际难度与05年江苏历史高考卷相差无几。

之所以得分偏低,主要是同学复习的进度、火候还未到高考临战前的状况。

但我们更应看清,形势是非常严峻的,因为这次还有许多报考艺术类的同学未参加五科考试,他们的历史单科测试成绩均未统计在内。

一般来说,缺考的这部分学生历史成绩都属于较差或很差的。

但即使如此,历史“0模”平均成绩也不理想,大市90.10分,市区仅85.08分。

可以想象,如果这些同学的成绩统计在内,真实的平均分还要低得多。

好在我们这次考试的主要目的是要从中发现学生在历史学习中所存在的共性问题以及复习工作中的薄弱环节,从而在下一阶段的复习中做出相应的调整,使学生的应试能力得到不同程度的提高。

所以分数并不太要紧,考后分析才是重要的。

以下以市区阅卷情况和有关数据为例,对历史“0模”考试作简要分析。

此次参加历史考试的,市区共2306人,其中五科都考全的为2020人(缺考的主要是艺术类的考生),缺考一科或一科以上的未参与统计。

1、选择题部分

1

3

5

7

8

9

正确率

89.90

80.05

86.73

21.44

63.51

86.49

82.03

90.99

33.37

10

11

12

13

14

18

54.41

80.25

38.71

92.62

56.93

52.38

83.17

94.55

84.75

19

20

21

22

23

24

25

68.07

89.75

59.31

49.16

93.61

45.79

36.98

平均得分率是68.60%。

平均得分是51.45分。

经分析可知,学生在选择题的答题上还存在以下问题:

(1)对具体的历史基本知识、基本概念的掌握不到位。

(2)对历史事件的因果关系,主观、客观及根本原因的判析上存在问题。

对重大历史事件发生的时间顺序模糊不清。

(3)对历史地图中比较重要的知识点重视不够。

(4)没有熟练地掌握必要的解题技巧。

2、材料解析题部分

第26—28题为材料解析题,三道题总平均得分18.62分,得分率50.3%。

第26题“商鞅变法”是一道古文材料题。

学生答题中存在问题;

(1)审题失误。

如第一问“据材料概括变法的成效,指出变法见效的原因。

”学生漏答变法成效者甚多,约占5%,这是阅题粗心所致。

(2)答题条理不清。

如“成效”、“原因”混杂,这是平时训练注意不够。

批卷时,根据该题“意思相近即可得分”的原则,“成效”凡答出国强民富、社会安定、军事实力强者皆得满分,“原因”答出讲信用、重生产、执法严者亦得满分。

但可惜“原因”普遍答得不全。

(3)不善于归纳。

如第二问“从材料中可看出商鞅变法为后来秦灭六国奠定了什么基础?

”只要答“经济(或物质)基础、军事基础”即可,但大写“作用”者有之,写“思想理论基础”者有之,得满分者并不太多。

相对来说,第三问“商鞅变法中对后世有消极影响的措施有哪些?

”答得要好些。

第27题“中国民族资本主义”是有图表信息的材料题。

第一问“……这一时期中国民族资本主义呈现怎样的发展态势?

……分析造成这种态势的原因。

”有些学生不明白何为“态势”,仅以材料表格中的“出超”、“入超”来描述态势,不能得分;

有的学生无时间(阶段)概念,仅讲“先慢后快再慢”,而未讲“一战期间……发展较迅速(或答出现短暂的春天),一战后又衰落。

”还有的把“一战期间”写成“二战期间”,这就完全错了。

答“原因”时,有的不知此时已是民国,把清政府甲午战争后放宽对民族资本主义限制的措施来替代之。

第二问“依据材料二归纳当时民族资本主义发展的障碍。

”有的学生将“税收”误写成“关税”、“赋税”,其原因可能是不太注意历史术语的规范,但更多的是不懂这三者之间的区别。

有的不从材料中找信息,又不注意时间限制,竟将明清时期资本主义萌芽受阻因素替代之,还有的受材料中以日本为例的影响,只讲日本如何,不讲外国资本主义如何,以偏概全。

讲到列强借助不平等条约“特权”的亦不多。

第三问“从上述材料你得出怎样的认识?

”命题者的本意是要学生紧扣材料,认识中国民族资本主义受到双重压迫,若要发展,必须要首先完成反帝反封建任务。

但学生有的不联系材料,大讲中国民族资产阶级的两重性,大讲资本主义在中国行不通。

有的是联想过于宽泛,乱讲乱联系,说什么“落后就要挨打”、“科学技术是第一生产力”、“要改革开放”等。

还有一种糊涂观点,认为要“降低关税、取消关税”等。

第28题“反对日本政要参拜靖国神社”是历史与现实紧密联系的一道题。

第一问“天皇诏书如何推卸发动战争罪责……”,答案材料中有,且易找出,得分较高。

第二问“结合所学课文内容说明日本否认战争罪行的深刻历史原因”,“历届日本政府缺乏真正的反省和正确的认识”这一点写到的学生不多。

写“二战后美国对日本的扶植政策”也不多,大部分同学写了没有彻底粉碎军国主义,但无具体内容,又写了现在日本已成为第二经济大国,所以这小题得分较低。

至于更多学生答了军国主义传统,这可能同题目未明确要求学生讲二战后的历史原因有关。

第三问“中国和亚洲其他国家为何都强烈反对日本政要参拜靖国神社?

”大部分同学因未答“中国和亚洲各国人民深受日本侵略之害”而失掉1分,这也正说明了青少年学习历史的重要性。

3.问答题部分

29—31题为问答题。

得分情况更不容乐观。

三道题总平均得分15.31分,得分率仅40.3%。

第29题“明清与隋唐手工业特点与不同之处比较”是本卷中要求最高的一道题。

满分为10分,而据抽样卷分析统计,得分率特别低,仅为3.16。

学生答题存在问题主要有:

(1)审题不清,答题不合要求。

如没有将两个时期进行比较,而是分开叙述;

或没有分相同点、不同点两个方面作答。

(2)答题时没有紧扣关键词“特点”。

虽然罗列了不少具体史实,但未归纳为特点。

(3)基础知识混淆。

连中国历史上的资本主义萌芽于何时产生都搞不清楚。

(4)第二小题是问“不同之处”,其中第一点得分很低。

第30题“1956—1976年是我国社会主义在探索中曲折发展的时期,分别概括指出有利于前十年社会主义建设的因素和导致后十年‘文革’发生发展的国内外因素……”。

答题不够理想的原因有:

(1)时间阶段划分不清。

如答前十年建设的有利因素,题目明明指出从1956年起,那么前十年应该是1956—1966年,但有的同学把土改、巩固政权、恢复经济都答上去,一直答到改革开放。

徒然浪费时间、精力、笔墨。

(2)没有多角度全面思考。

如答56—66年“有利因素”时,“破除了对斯大林和苏联经验的迷信”普遍未答到。

“文革”发生发展的四点原因也基本没有人能答全。

(3)概念模糊不清。

如“八大”与“一届人大”混同,中共八大或七千人大会提出“八字方针”,“文革”原因均答了经济困难原因等。

(4)基础知识未掌握。

该题第二问只要答“十一届三中全会的重要决定”即可得分,但许多同学答不全,连会考要求的内容也尚未记住。

何谈高考能力培养。

第31题“简述一战前和二战后,资本主义经济迅速发展的主要原因。

对此,你有何认识?

”同学答题时主要失误有:

(1)审题不明。

如将“一战前”看成“一战后”,结果文不对题。

如题目要求回答整个资本主义经济发展的原因,有的同学偏要一个一个国家分别罗列。

(2)概念不准。

如“一战前”经济迅速发展的原因是第一次工业革命,“二战后”经济迅速发展的原因是第二次工业革命。

如“一战前”讲“国家垄断”,“二战后”讲“国家资本主义”。

(3)记忆不清,如“二战后”的原因得分率较低,有的同学前面的原因不知道,反而答到了经济区域集团化、全球化。

(4)归纳不全。

如“认识”只答出一点,即“科学技术是第一生产力”。

三、对下阶段复习工作的建议

通过“0模”考试及批卷,我们发现了许多不足之处。

在讨论中,老师们表示将针对暴露的有关问题,采取相应措施,努力争取使更多的考生将来在高考中得到较好成绩。

1注重对历史基础知识的掌握

知识是能力的栽体,能力是知识的运作,离开知识载体的能力是不存在的。

因此史实的考查,永远是历史高考的主要内容之一。

对历史基础知识的掌握,一方面指熟悉教材的重要内容,另一方面也要注意对教材隐性知识的挖掘和理解,还要学会多角度迁移和转化知识。

2、注重通过阅读理解史料结合所学知识来说明论证有关问题。

模拟考的材料解析题得分低,说明对该题型必须加强辅导与训练。

要指导学生怎样对材料进行去粗取精、去伪存真、由表及里、由此及彼的整理,最大限度地获取有效信息,并怎样充分利用有效信息说明论证有关问题。

在这方面,还要注意不要受定向思维的束缚。

3、注重对问答题的答题能力及答题技巧的培养

问答题能力要求最高,要多指导学生各类题的审题、答题方法,多角度思考,切不可答非所问。

形成答题的固定模式,做到字不在多,但条理清楚,要点全面,能切中要害。

本次质量检测共有11所高中2059位学生参加了摸底考试。

其中应届有1612人,往届有447人。

二、具体分析

1、应、往届30道选择题中,得分情况较好的是2、5、7、8、9、12、14、15、18、21,较差的是1、4、10、16、19、22、23、25。

选择题主要考查的是识记鉴别能力,但从结果看,学生对简单的历史事件、历史人物把握较好,对于纯粹的方法题和需要分析、概括、归纳和宏观把握的能力题则答得很不理想第6题得分率极低,这是一道方法题,不需要教材内容作支撑,而是直接通过对材料的理解来得出结论,类似的单纯考查方法的题目在高考中比例正在逐年提高,该题的结果已显示出教师在教学中有盲区,需要加强对方法题的指导和训练,23题同样如此。

总体来看,说明学生对于知识的掌握程度还停留在表层,分析、理解、运用能力有待提高。

2、材料解析题。

应届30题所考查的知识点也是很简单的,但得分也不理想,有不少同学概念混淆,张冠李戴,出现了一错皆错的现象。

不少同学写了很多却不在得分点上,也有不少同学干脆空白,每一题都有不得分的现象,可见如何根据题目要求作答也是很重要的。

总体看来,学生所掌握的知识表层化、凌乱化;

学生分析理解运用能力的不足;

学生对题型的生疏和缺乏答题技巧是材料解析题得分不高的主要制约因素。

3、问答题主要考查的分析综合能力。

应届31题主要考查汉唐时期的相关历史史实,试题提供观点,要求学生按要求补充史实,应该说本题难度不高,涉及朝代仅汉唐两个时期,跨度也不大,学生只要将这些史实按要求完整列举出来即可得分,考查的是识记和归纳能力。

但得分率不高,主要失误体现在:

审题不清——试卷已用黑体字强调两个小问的不同历史时期和回答方面,但很多学生未予重视;

基础知识掌握不牢固——很多史实出现了张冠李戴的现象,如将鉴真和玄奘混淆等;

答题不完整——第二问要求回答制度创新和科技创新的内容,不少同学只简单列举了几个史实。

往届34题考查的是对世界近代史知识的宏观把握,本题是所有试题中得分率最低的。

综合起来看,主要原因有:

看不懂题目,无从下手——不少同学不理解何为“资本主义世界体系”,这一概念在教材上没有明确的表述,但又是世界史学习中的一个重要概念,靠学生自己理解是有很大难度的,需要教师在世界史教学中帮助学生整理线索、树立宏观概念;

审题不仔细,未对关键信息引起重视——对题目材料提供的时间、地理范围视而不见,有些同学从新航路开辟一直写到二战,有的同学列举了列强对中国的侵略史,均不在得分点上;

缺乏对所学知识的线索化、结构化、系统化——大多数同学对本题的回答都是凌乱的,不完整的,说明知识点在他们脑中尚未结构化,而对历史知识的宏观把握在当前形势下又是十分重要的,甚至还有同学史实的先后都没搞清,体现出基础知识的不扎实和宏观概念的缺失双重不足。

三、教学建议

1、优化教学内容:

教师必须首先更新知识储备,根据课改方向和高考导向,优化教学内容:

明确教学内容的重点——人类文明史的内容,如经济、思想、文化、政治制度等、教材目录、各章导言和大事年表涉及的内容,对于这些重点内容必须要求学生牢固掌握;

用文明史的观点全面评价历史事件和历史人物——人类文明史以人类求生存、求发展为主线,由文明的纵向传承和横向交融两条主线构成,教师必须将这个观点贯穿于课堂教学之中,使学生学会自觉利用文明史的观点看待历史问题;

重视教学内容的线索化结构化——本次考试反映出学生对所学内容缺乏宏观把握,知识点散乱、无序,建议在教学中强化教材主线、章节主线和专题主线,帮助学生将知识点组织成一张知识网;

教给学生基本的学史方法——如何鉴别材料的真实性、如何从材料中提取表层信息和深层信息、如何根据从材料提取的有效信息解决新的问题等等。

2、改善教学方法:

本次考试反映出,含有一定思维量的题目得分率明显偏低,说明学生在平常的学习中缺乏思维训练,习惯于接受性学习。

前阶段的高三课堂教学调研也显示,教师讲述法是课堂教学的主要方法,学生在课堂上缺乏高质量的思维活动,学习兴趣不足是比较普遍的现象。

建议在课堂教学中将近年来的高考题、从资料上精选来的题目和自己设计的题目分章节穿插在相关知识点的教学中,既启发思维,有利于知识的内化,又有助于激发学习兴趣。

同时在出题方式上,一定要提供材料情境,培养学生“史由证来、论从史出”的史学意识。

3、加强解题技巧的指导:

本次考试反映出,缺乏解题技巧是一个制约成绩提高