版高考地理一轮复习第四单元自然环境对人类活动的影响第18讲自然资源与人类活动自然灾害对人类的危害学.docx

《版高考地理一轮复习第四单元自然环境对人类活动的影响第18讲自然资源与人类活动自然灾害对人类的危害学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版高考地理一轮复习第四单元自然环境对人类活动的影响第18讲自然资源与人类活动自然灾害对人类的危害学.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

版高考地理一轮复习第四单元自然环境对人类活动的影响第18讲自然资源与人类活动自然灾害对人类的危害学

第18讲自然资源与人类活动自然灾害对人类的危害

知考纲

明考情

理线索

1.自然资源对人类生存与发展的意义

2.重大自然灾害发生的主要原因及危害

1.资源的空间分布规律、开发利用与保护及自然资源的可持续利用措施是高考考查的重点内容,考查形式多为综合题

2.能够分析台风、寒潮、干旱和洪涝灾害的成因、危害及其应对措施,考查频度高,考查形式多为综合题

一、自然资源与人类活动

1.自然资源概述

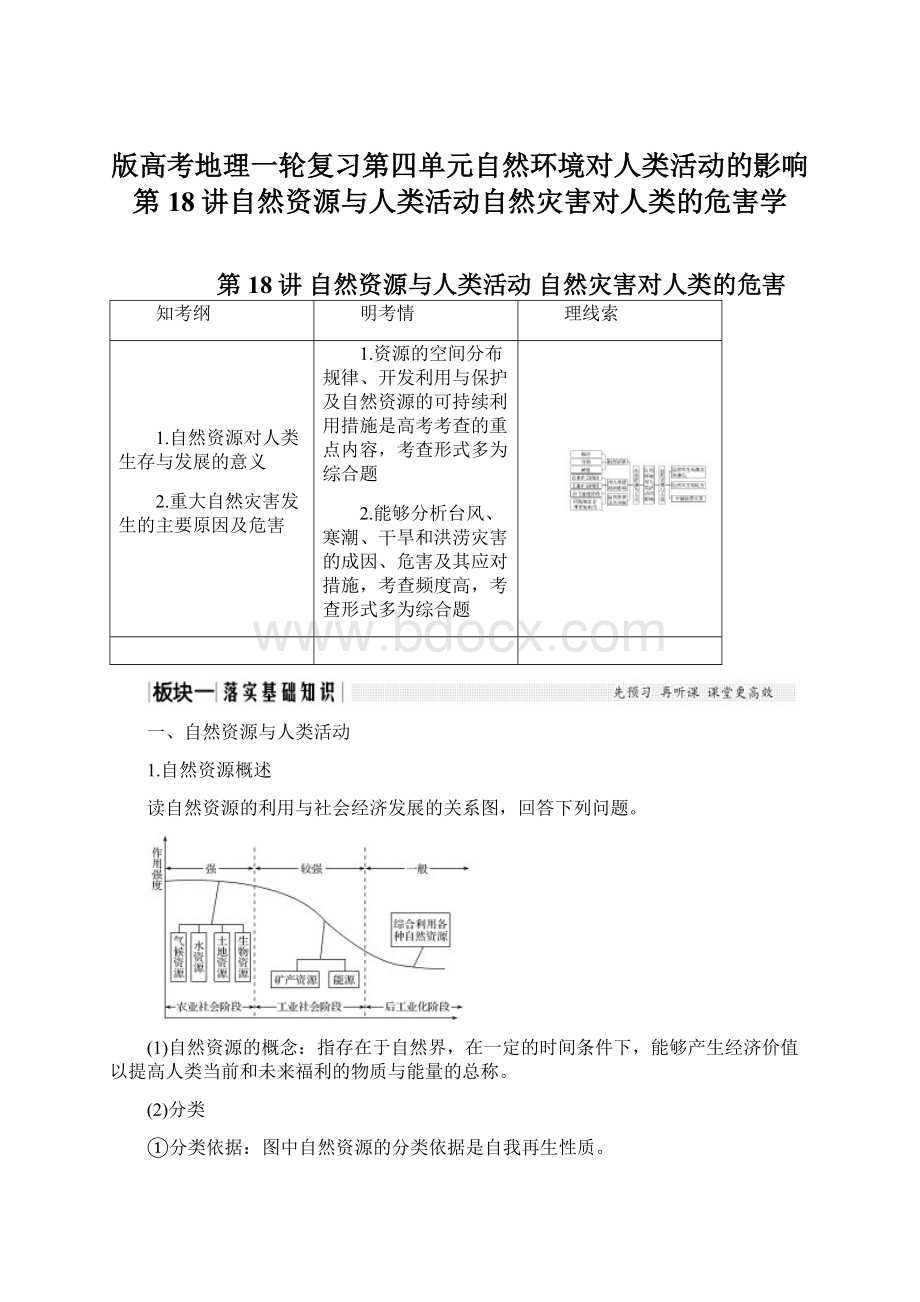

读自然资源的利用与社会经济发展的关系图,回答下列问题。

(1)自然资源的概念:

指存在于自然界,在一定的时间条件下,能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

(2)分类

①分类依据:

图中自然资源的分类依据是自我再生性质。

②类型:

若按自然属性分,属于可再生资源范畴的有气候资源、水资源、土地资源、生物资源等;属于非可再生资源范畴的有矿产资源等。

(3)属性:

有限性、整体性、地域性、多用性和社会性。

2.自然资源及其利用——以煤炭为例:

(1)不同时期能源结构的变化

时期

主要能源

煤炭地位

前煤炭时期

木柴(首位)、水力

开发利用程度低

煤炭时期

煤炭

大规模开发利用,建立了煤炭工业和以煤为主的能源体系

后煤炭时期

石油和天然气

煤炭优势地位逐渐被取代

(2)能源消费结构变化趋势

3.自然资源对人类活动的影响:

自然资源对人类活动的影响

影响生产力布局的主要因素

农业社

会阶段

人类的生产和生活对自然环境和自然资源的依赖程度很大

地形、气候、水文等

工业社

会阶段

矿产资源对资源性产业和工业布局有决定性影响

矿产资源的储存状况、交通运输的便利程度

后工业

化阶段

自然资源在地区发展中的作用相对下降

后天性资源

趋势

随着生产力的发展,人类对自然资源的利用范围日益广泛,利用深度逐步拓展

【深度思考1】 可再生资源是“取之不尽、用之不竭”的吗?

提示 多数可再生资源只有在合理利用的前提下,才可以不断更新、循环使用。

但开发利用的速度和强度若超过资源的再生速度和资源环境的承受能力,开发利用不合理,就会造成资源短缺、枯竭。

二、自然灾害对人类的危害

1.自然灾害概述

读世界主要自然灾害带图,回答下列问题。

(1)概念:

指发生在地球表层系统中,能造成人们生命和财产损失的自然事件。

(2)图中自然灾害中属于地质灾害的有地震、火山、滑坡,属于气象灾害的有风暴,属于水文灾害的有海啸、洪水。

(3)主要特征:

复杂性、周期性、突发性、多因性、群发性、潜在性。

(4)危害:

造成直接经济损失和人员伤亡;带来间接损失;影响社会稳定和持续发展。

2.中国的洪涝灾害

(1)洪涝灾害的类型。

类型

含义

关系

洪水

气候季节性变化引起的特大地表径流不能被河道容纳,或因山洪暴发而使江河水位陡涨,导致河堤决口,水库溃坝,城镇和农田淹没的现象

二者往往同时发生,有时难以区别,常统称为洪涝灾害

雨涝

因长期大雨或暴雨造成洼地积水不能及时排除,而形成灾害的现象

(2)形成洪涝灾害的两大因素。

①自然因素

②人为因素:

人类活动等因素的相互作用。

(3)我国洪涝灾害频繁发生的原因。

①受季风的影响,降水的时空分布极不均匀。

时间

雨带位置

春夏之交

华南一带

6、7月份

江淮地区

7、8月份

华北地区、东北地区、西南地区

8、9月份

东南沿海(热带气旋)

②我国暴雨的特点:

季节性、频发性和高强度。

③近年来因气候异常,极端天气和气候事件显著增加,在一定程度上加剧了洪涝灾害。

【深度思考2】 洪水就是洪灾吗?

提示 洪灾是由洪水造成的,但并不是所有的洪水都能造成灾害,形成洪灾。

只有当洪水发生并对人们的生命财产造成损害时才可以称之为洪灾。

考点一 自然资源对人类生存和发展的意义

1.自然资源与人类社会的关系

2.自然资源的利用与社会经济发展的关系

依据图,结合社会发展历程,不难分析出自然资源利用与社会经济发展存在如下关系:

(1)随着生产力水平不断提高,人类对资源的依赖程度不断降低。

(2)人类对资源利用的广度和深度不断加大,所利用资源的分布空间从地表到地下,利用程度从单一到综合。

(3)不同的历史阶段,各种资源对社会发展所起的作用也有所不同。

如能源在当今社会中起着不可替代的作用。

3.中国主要的能源资源

能源

主要特点

分布

煤炭

非可再生能源;分布广、储量大,开发和利用难度不大,发热量和燃烧效率不高,输送和使用方便,灰渣、粉尘多,易污染环境

主要分布在华北地区,以山西、内蒙古、陕西、河南等省区分布较丰富

石油

非可再生能源;发热量高,开采、运输、使用方便,属于高质量的能源;会产生污染

主要分布在东北和华北地区

水能

可再生能源;不污染环境,为清洁能源

主要分布在西南、中南(长江三峡、珠江中上游)和西北黄河上游地区

太阳能

能源比较分散;投资大、效率低、占地广、储能难,但利用前景广阔

主要分布在大兴安岭向西南,经北京西侧、兰州、昆明,再折向西藏南部一线以西、以北地区

核能

能量集中、巨大,地区适应性强;运转费用低,收益大;但投资大、建设周期长

我国已建成的核电站有秦山和大亚湾核电站等

(2018·东北三省四市模拟)下图为1995年以来我国三种资源进口依赖度曲线统计图。

读图,回答

(1)~

(2)题。

(1)关于我国三种资源进口依赖度的叙述,正确的是( )

A.1995~2013年铁矿石资源进口依赖度逐年增加

B.2001年铁矿石需求量小于原油和铜矿石

C.2006年铜矿石的需求量比2001年低

D.从2008年原油进口量超过需求量的一半并呈上升趋势

(2)下列措施中,不能降低我国资源进口依赖度的是( )

A.发展科技,提高资源的利用率

B.广开源流,增加资源的进口渠道

C.研发新材料,开发新能源

D.加大本国相关矿产资源的开发力度

解析 第

(1)题,图示显示:

2000~2001年期间,铁矿石资源进口依赖度是下降的,故A错;图示显示的是依赖度,是进口所占的用量的比重,我国铁矿石的用量很大,远远超过铜矿石,尽管图中铁矿石的依赖度较低,但需求量大,故B错;2006年铜矿石比2001年依赖度低,但2006年总用量增加很大,故C错;2008年原油进口依赖度超过50%,而且总体呈现上升趋势,故D对。

第

(2)题,增加资源的进口渠道,是进一步增加依赖度,不能降低我国的资源进口依赖度。

答案

(1)D

(2)B

►类题通法

资源问题产生原因与应对措施

(1)资源问题主要表现为资源短缺问题

根本原因是人类不合理活动与经济发展所带来的消耗激增。

(2)应对资源短缺问题的措施——“开源”和“节流”

①“开源”的具体举措:

不断增加资源的探明储量,扩展开发的范围和渠道,开发新的资源和能源。

②“节流”的具体举措:

加强节约,利用科技,提高资源的利用率,减少资源的浪费。

考法一 海洋生物资源分布与生长状况分析

1.(2017·课标全国Ⅲ,7~9)一般情况下,海水中的浮游植物数量与营养盐、光照、水温呈正相关,但在不同的季节、海域,影响浮游植物生长繁殖的主导因素不同。

下图示意长江口附近海域某年8月浮游植物密度的水平分布,据此完成

(1)~(3)题。

(1)夏季图示海域浮游植物密度自西向东( )

A.递减B.先减后增

C.先增后减D.递增

(2)导致夏季图示海域浮游植物密度水平分布的主导因素是( )

A.水体营养盐B.太阳辐射

C.水体含沙量D.洋流流向

(3)与夏季相比,冬季图示海域浮游植物( )

A.总数量减少,密度高值区向陆地方向移动

B.总数量增多,密度高值区向外海方向移动

C.总数量减少,密度高值区向外海方向移动

D.总数量增多,密度高值区向陆地方向移动

解析 第

(1)题,由图可知,图示海域浮游植物密度自西向东递增,故选D。

第

(2)题,由材料可知,海水中的浮游植物数量与营养盐、光照、水温呈正相关,由于夏季河流径流量大,河流携带泥沙能力强,所以河流携带的泥沙到河口地区沉积,泥沙中营养盐类物质丰富,有利于浮游植物生长,造成浮游植物密度大,故选C。

第(3)题,与夏季相比,冬季河流径流量、水温和光照都较低,故浮游植物总数量减少;径流量减少,河流携沙能力减弱,使营养盐类丰富区位置偏西,浮游植物密度高值区向陆地方向移动,故选A。

答案

(1)D

(2)C (3)A

考法二 海水资源开发背景分析

2.(2015·课标Ⅰ,7~9)海冰含盐量接近淡水,适当处理后可作为淡水资源。

下图示意渤海及附近区域年平均气温≤-4℃日数的分布。

据此完成

(1)~(3)题。

(1)图示甲、乙、丙、丁四海域中,海冰厚度最大的是( )

A.甲B.乙

C.丙D.丁

(2)下列城市附近海域,单位面积海冰资源最丰富的是( )

A.葫芦岛B.秦皇岛

C.大连D.烟台

(3)推测目前没有大规模开采渤海海冰的原因是( )

A.成本过高B.破坏环境

C.资源量不足D.市场需求不足

解析 第

(1)题,考查等值线的判读和海冰的形成条件。

由材料知,海冰的形成原因主要是水温低、海水含盐量低,另外,水面稳定更适宜海冰形成。

由图中等值线可知,甲、乙、丙、丁四海域相比,甲、乙两海域年平均气温低于-4℃日数最多,更易结冰,但相对于甲,乙更接近陆地,海水含盐量低,海湾处水面较稳定,更易结冰,使海冰厚度最大,故选B。

第

(2)题,主要考查影响海冰资源分布的因素。

一般而言,海冰温度低于-4℃的日数越多,海冰厚度越大,则单位面积海冰资源越丰富。

四个选项中葫芦岛年平均气温低于-4℃日数多于60天,日数最多,故A项正确。

第(3)题,主要考查资源开发的条件。

材料中提到“海冰含盐量接近淡水,适当处理后可作为淡水资源”,渤海海域面积较大且年平均气温低于-4℃日数较多,因此海冰资源丰富,C项错误;大规模开采渤海海冰对环境影响较小,但成本高,故B项错误,A项正确;渤海沿岸水资源需求量大,D项错误。

答案

(1)B

(2)A (3)A

考点二 洪涝灾害的成因与防治措施

1.我国三种洪水灾害类型的成因及时空分布规律的对比分析

类型

分布地区

发生时间

形成原因

暴雨洪水

东部季风区各大江河的中下游平原地区

4~9月

降水多,且暴雨集中;地势低平,雨季河流排水不畅;人类经济活动不合理

融雪洪水

西部和东北高纬度山区

4~5月融雪洪水,7~8月冰川融水

冬季气温低、积雪多,随气温升高,积雪、冰川融化形成洪水

冰凌洪水

河流从低纬流向高纬且有结冰期的河段,如黄河上游的宁夏、内蒙古河段和部分下游河段及松花江部分河段

初冬河流结

冰时和初春

河流融冰时

初冬河流封冻时,高纬度的下游河段先封冻,上游河水因水流不畅溢出两岸,或初春河流解冻时,低纬度的上游河段先行开冻,而下游河段仍封冻,上游河水和冰块堆积在下游河床并溢出两岸,形成洪水

2.洪涝灾害的防御措施(以淮河、黄河、长江为例)

(1)淮河的治理

上游建水库和蓄水工程;中游利用湖泊洼地蓄洪,加固干流的堤防;下游开辟入海河道,分流排泄洪水。

(2)黄河的治理

上游兴建水利枢纽蓄积洪水;中游植树造林减少水土流失;下游加固黄河大堤。

(3)长江的综合利用和治理

知识拓展 我国主要的气象灾害

灾害

成因

我国的时空分布

危害

防治途径

干旱

长时期降水或降水异常偏少

东部地区多发,华北地区多春旱,长江中下游地区多伏旱

造成粮食减产,人畜