精品学习学年高中生物 第五章 生态系统及其稳定性 第3节 生态系统的物质循环学案Word下载.docx

《精品学习学年高中生物 第五章 生态系统及其稳定性 第3节 生态系统的物质循环学案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品学习学年高中生物 第五章 生态系统及其稳定性 第3节 生态系统的物质循环学案Word下载.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

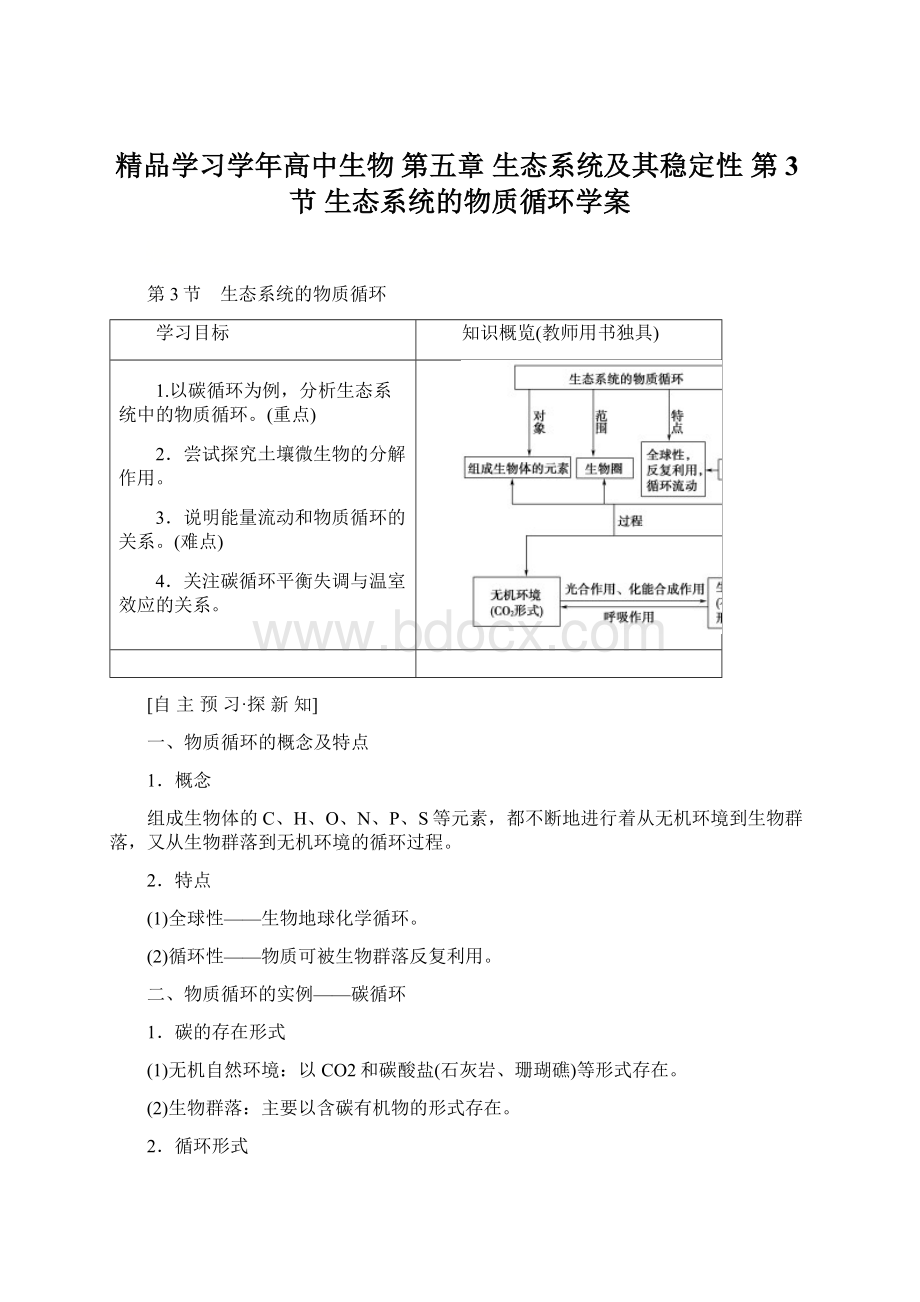

化学燃料短时间内大量燃烧使大气中CO2含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。

(2)危害:

气温升高,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

三、物质循环和能量流动的关系

1.区别

(1)物质循环具有全球性和循环性的特点。

(2)能量流动是逐级递减的,是单方向的。

2.联系

(1)二者同时进行,相互依存,不可分割。

(2)物质是能量流动的载体,能量是物质循环的动力。

四、探究土壤生物的分解作用

1.原理

(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分为分解者。

(2)分解者的作用是将环境中的有机物分解为无机物,其分解速度与环境中的温度、水分等生态因子相关。

2.实验方案

案例1

案例2

实验假设

微生物能分解落叶使之腐烂

微生物能分解淀粉

实验设计

实验组

对土壤高温处理

A杯中加入30mL土壤浸出液

对照组

对土壤不做任何处理

B杯中加入30mL蒸馏水

自变量

土壤中是否含有微生物

是否含有微生物

实验现象

在相同时间内实验组落叶腐烂程度小于对照组

A

A1

不变蓝

A2

产生砖红色沉淀

B

B1

变蓝

B2

无砖红色沉淀

结论分析

微生物对落叶有分解作用

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

[基础自测]

1.判断对错

(1)碳可在森林群落和无机环境之间进行循环。

( )

(2)无机环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用。

(3)土壤微生物参与生态系统的物质循环。

(4)植物可通过呼吸作用和光合作用参与生态系统的碳循环。

(5)生态系统的物质循环和能量流动是独立进行的。

(6)物质是单向流动、不可循环的。

提示:

(1)√

(2)√ (3)√ (4)√

(5)×

生态系统的物质循环和能量流动是同时进行,相互依存,不可分割。

(6)×

物质在生物群落与无机环境间可被循环利用。

2.生态系统物质循环中的“物质”是指组成生物体的( )

A.碳元素 B.有机物

C.无机物D.元素

D [生态系统物质循环中的“物质”是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等各种元素。

]

3.下面是某营养元素循环简图,下列哪一组合能代表X、Y、Z三种生物( )

【导学号:

62672225】

A.分解者、消费者、生产者

B.消费者、分解者、生产者

C.生产者、消费者、分解者

D.生产者、分解者、消费者

C [能利用矿物质的是生产者,分解有机物、产生矿物质的是分解者。

4.在自然生态系统中,物质与能量的关系正确的是( )

A.能量可驱动物质循环

B.物质和能量可循环利用

C.能量只能在食物链中流动

D.能量金字塔和生物数量金字塔均可倒置

A [物质是能量流动的载体,能量是物质循环的动力,物质可循环利用,但能量是单向流动的;

能量除了在食物链中流动外,还可以在生物群落与无机环境之间流动;

能量金字塔不可倒置,生物数量金字塔可以倒置。

[合作探究·

攻重难]

碳循环及其对环境的影响

[思考交流]

1.下图是自然界碳循环的简图,据图分析下列有关问题:

(1)图中的甲、乙、丙分别是什么?

①、②、③分别表示什么过程?

分解者、消费者、生产者。

通过分解者、生产者、消费者的呼吸作用将生物群落内的有机物分解为CO2,返回大气中。

(2)大气中CO2进入生物群落的主要途径是什么?

(用图中代号表示)

④。

(3)碳循环都是双向的吗?

说明理由。

不都是。

(1)CO2在生物群落和无机环境之间是双向循环的。

(2)在生物群落内部,沿食物链(网)传递时,碳循环不是双向的,只能由低营养级向高营养级单向传递。

2.如果人们不按生态规律办事,乱砍滥伐森林,对生态系统的碳循环有何影响?

打破碳循环平衡,使大气CO2进入生物群落过程受阻,大气中CO2的含量就会明显增多。

(1)碳循环分析

①图示:

碳循环过程

②表解:

碳循环的形式

进入生物群落

生物群落内部

返回无机环境

形式

CO2

含碳有机物

方式

光合作用和化能合成作用

食物链和食物网

生产者和消费者的呼吸作用,分解者的分解作用,化石燃料的燃烧

③碳元素的传递规律:

碳元素在无机环境与生物群落之间传递时,只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,其他成分之间的传递都是单向的(判断生态系统各成分的依据)。

(2)碳平衡分析及对环境的影响

①碳平衡的含义

指碳的排放和吸收在数量或质量上相等,大气中的CO2浓度相对稳定。

②碳平衡的失调——温室效应

如图是生态系统中碳循环示意图,其中“→”表示碳的流动方向。

下列叙述不正确的是( )

A.碳循环过程中伴随着能量流动

B.若某种原因使图中E大量减少,推测短期内D的数量增加,F的数量减少

C.该生态系统的消费者包括图中的D、E、F、B

D.碳在A→C过程中主要以CO2的形式流动,在F→B过程中以含碳有机物的形式流动

[技巧点拨] 解答此题的关键有以下两点:

①由A、C间双向箭头可确定生产者与大气中的CO2库。

②每种生物的最终归宿,确认B为分解者。

[解析] 分析题图,A、C间为双向箭头,且A有3个指出箭头,可知A为生产者,C为大气中的CO2库;

根据A、D、E、F都有箭头指向B,可知B为分解者,再结合A→D→E→F,可知D、E、F为消费者,C错误。

物质是能量的载体,故在碳循环过程中伴随着能量流动,A正确。

图示中包含的食物链为A→D→E→F,若E减少,则短时间内D增加,F减少,B正确。

碳在生物群落与无机环境之间主要以CO2的形式循环,在生物群落内部以含碳有机物的形式流动,D正确。

[答案] C

(1)与图示的碳循环关系最密切的两种细胞器是什么?

叶绿体和线粒体。

(2)若图示为农田生态系统碳循环的部分示意图,为何还要常施肥?

物质循环具有全球性,是指在生物圈内进行的不断循环。

而农田是一个较小的生态系统,不断有粮食作物的输出,即物质的输出大于物质的自然输入,因此要不断施加肥料。

[解题指导] 生态系统各成分的判断方法

(1)先确定双向箭头的两端为生产者和大气中的CO2库,生产者只有一项来源,即光合作用(或化能合成作用),而CO2库至少有三项来源,即生产者、消费者、分解者的呼吸作用,若消费者有多个级别,则箭头来源更多,即可判断箭头去向多的是生产者,只有一个去向的是大气中的CO2库。

(2)分解者是除CO2库外其他生物成分均有箭头指向的。

(3)消费者可能有多级。

[活学活用]

1.如图表示生物圈中碳循环的部分示意图。

A、B、C、D构成生物群落,箭头①~⑨表示循环过程。

下列有关说法正确的是( )

A.大气中的气体X是指二氧化碳和一氧化碳

B.完成①过程的能量主要是由⑧过程提供的

C.D经⑤、⑥、⑦过程获得的能量占A、B、C总能量的10%~20%

D.C处于第三营养级

D [生物群落与无机环境之间的碳循环是以CO2的形式进行的,故图中大气中的气体X代表CO2;

图中A为生产者,B为初级消费者(第二营养级),C为次级消费者(第三营养级);

完成①过程的能量主要由太阳能转化的活跃的化学能提供;

捕食食物链中相邻两营养级之间的能量传递效率约为10%~20%。

故选D。

(1)适度松土可以促进图中的什么过程?

适度松土可以促进分解者的分解作用即过程⑧。

(2)若D中含有细胞核,则D中将含碳有机物转化为CO2的具体场所是什么?

细胞质基质或线粒体基质。

(3)写出图中的捕食链。

A→B→C。

(4)图中碳元素以有机物形式进行传递的过程有哪些呢?

②③⑤⑥⑦。

2.下图表示某生态系统中4种成分之间的关系。

以下相关叙述中,正确的是( )

62672226】

A.1和2包含着所有种群构成的群落

B.3代表的生物一定是原核生物

C.①代表光合作用,②代表呼吸作用

D.4可以表示大气中的CO2

D [从题图中可解读出如下信息:

在该生态系统中,4代表非生物的物质和能量,1代表生产者,2代表消费者,3代表分解者。

1、2、3包含的所有种群才构成群落。

分解者可以是原核生物,如细菌,也可以是真核生物的真菌或小型的动物(蚯蚓)。

①代表摄食活动,②可以代表呼吸作用。

生态系统中物质循环和能量流动的关系

1.生态系统的主要功能是能量流动和物质循环,它们之间既有区别又有联系。

观察下图回答相关问题:

(1)图中的“

”、“

”分别代表生态系统的何种功能?

分别代表物质循环、能量流动。

(2)能量流动的渠道是什么?

物质循环的途径是什么?

食物链和食物网;

在无机环境和生物群落之间。

(3)物质循环和能量流动的起点和终点是否相同?

不同。

物质循环过程中物质是循环利用的,因此没有起点和终点。

而能量流动的起点和终点分别是生产者固定的太阳能和以热能形式散失。

2.下图是某生态系统的结构模式图,该图中只表示物质流向的箭头是哪些?

可表示能量流动的箭头有哪些?

(用图中的数字标号表示)

②和⑤;

①、③和④。

(1)能量流动和物质循环的关系

项目

能量流动

物质循环

光能→化学能→热能

化学元素(无机物→有机物→无机物)

特点

单向流动、逐级递减

往复循环

范围

生态系统各营养级

生物圈(全球性)

联系

①能量的固定、储存、转移、释放离不开物质的合成和分解等过程,两者同时进行、相互依存、不可分割

②能量流动和物质循环都借助食物链和食物网进行

③物质是能量沿食物链(网)流动的载体

④能量是物质在生态系统中反复循环的动力

(2)重金属盐和DDT等农药的生物富集作用

生物富集作用与能量流动正好相反,能量在沿食物链流动时逐级递减,而农药或重金属盐则存在“生物富集作用”,即营养级越高,该物质浓度越高。

如图所示:

DDT沿食物链放大

1.下图为某生态系统的部分物质循环简图,其中M表示非生物的物质和能量。

相关叙述正确的是( )

A.若M表示大气中的CO2,则碳元素在图中④过程中是以有机物形式传递的

B.从图中我们可以看出能量伴随着物质循环而循环

C.若M表示大气中的CO2,则碳元素可在生物群落中反复循环利用

D.若M表示无机环境中的能量,则①的能量值为②与③对应的能量值之和

A [碳元素在生物群落中是以含碳有机物的形式传递的,A项正确;

能量在生态系统中沿食物链单向流动,而不能循环利用,B项错误;

碳循环是在无机环境和生物群落之间反复循环利用,而不是在生物群落的内部,C项错误;

①代表的是生态系统中固定的总能量,它不仅包括②③,还包括消费者通过呼吸作用散失到无机环境中的能量,D项错误。

2.分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是( )

62672227】

A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

C [物质是能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,物质循环是生态系统的基础,故A正确;

能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返,能量流动是生态系统的动力,故B正确;

生产者所固定的太阳能总量是指生产者总的同化量,③的能量属于②,无法比较能量①②③④的总和与生产者固定的太阳能总量,故C错误;

碳在生物群落和无机环境之间循环主要是以CO2的形式进行的,在生物群落内是以含碳有机物的形式流动,故D正确。

易错提醒:

能量流动和物质循环关系分析

(1)能量流动和物质循环相伴而行,但能量在传递过程中由光能→化学能→热能,而物质在循环中,由无机物(CO2)→有机物→无机物(CO2)。

(2)能量流动的终点是热能散失到无机环境中,不能循环利用。

而物质循环产生的CO2又被重新利用,所以没有终点。

[当堂达标·

固双基]

1.下列关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是( )

A.所指的物质是组成生物体的C、H、O、N、P、S等基本化学元素

B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统——生物圈

C.所说的循环是指物质在生物群落与无机环境之间反复出现、循环流动

D.物质在循环过程中不断递减

D [D项叙述的为能量流动的特点,由此判定D项叙述错误。

2.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是通过( )

62672228】

A.光合作用 B.呼吸作用和光合作用

C.呼吸作用D.蒸腾作用和呼吸作用

B [在生态系统的碳循环过程中,碳循环是以有机物和二氧化碳的形式进行的。

通过绿色植物的光合作用,使无机环境中的二氧化碳进入生物群落,生物群落中的碳以有机物形式存在,生产者、各级消费者及分解者又通过呼吸作用将有机物分解成二氧化碳而回到无机环境中去。

因此,碳在生物群落和无机环境之间的循环是通过光合作用和呼吸作用进行的。

3.下列关于生态系统中物质循环和能量流动的叙述中,不正确的是( )

A.生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程称为生态系统的能量流动

B.生产者通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落

C.物质是能量的载体,生态系统的能量是伴随物质而循环利用的

D.物质是能量的载体,能量是物质循环的动力,两者同时存在,不可分割

C [物质是能量的载体,能量流动则伴随着物质循环,能量流动又是物质循环的动力,但能量流动是单向的,不能循环利用。

4.某同学完成了土壤微生物的分解作用的对照实验,对照组是( )

62672229】

A.土壤不做处理,自然状态

B.土壤进行处理

C.排除土壤微生物的作用

D.尽可能避免改变土壤理化性质

A [实验组和对照组的单一变量是土壤中是否含有微生物。

所以对照组应为不做处理的自然土壤,而实验组应将土壤进行灭菌处理,尽可能排除土壤微生物的作用。

5.如图为我国北方处于稳定状态的某森林生态系统中碳循环示意图,图中A、B、C、D分别代表生态系统的组成成分,①~⑦代表碳元素的传递过程。

请据图回答问题。

(1)写出字母或标号代表的生态系统的组成成分或碳循环过程B________;

C________;

①________;

⑥________。

(2)碳元素是通过[ ]________由无机环境进入生物群落的,而在生物群落中是以________的形式沿________传递的。

(3)生物群落中的碳元素归还到无机环境中主要依靠各类生物的________,而另一部分碳元素则以________的形式储藏于地层中。

(4)从碳循环的过程可知生态系统的物质循环的特点是________和________;

与碳元素的循环过程相比,能量流动的特点是________和________。

(5)人类大量开采并燃烧由古代动植物遗体形成的煤和石油等,使地层中经过千百万年积存的碳元素在短期内大量释放,对环境产生的影响主要是___________________________________________________________

___________________________________________________________。

[解析]

(1)据图可判断,B代表生产者,C代表消费者,①表示光合作用,⑥表示分解者的分解作用。

(2)无机环境中的碳主要通过[①]光合作用进入生物群落,在生物群落中以有机物的形式沿食物链(网)传递。

(3)生物群落中的碳元素主要依靠生物的呼吸作用回到无机环境中,另一部分则以化石燃料的形式储藏于地层中。

(4)生态系统物质循环的特点是全球性和往复循环,能量流动的特点是单向流动和逐级递减。

(5)碳元素在短期内大量释放会造成大气中二氧化碳增多,引发温室效应。

[答案]

(1)生产者 消费者 光合作用 分解作用

(2)① 光合作用 有机物 食物链(和食物网) (3)呼吸作用 化石燃料 (4)全球性 往复循环 单向流动 逐级递减 (5)产生温室效应(或大气中二氧化碳增多)

(备选习题)

“哥本哈根气候变化大会”引起了人们对温室气体排放的关注,大会所倡导的低碳生活获得普遍认同。

根据下图所示碳循环的部分过程进行的有关分析,正确的是( )

A.生物群落内部进行碳循环的物质形式是CO2

B.参与过程②的生物只有消费者和分解者

C.不能通过增强过程③减少大气中CO2的含量

D.开发太阳能、水能、核能等新能源,可减少人类对过程①的依赖

D [生物群落内部碳元素以有机物的形式循环;

过程②指的是生物群落内部生产者、消费者、分解者通过细胞呼吸作用释放CO2;

可以通过增强过程③减少空气中CO2的含量;

开发新能源能减少人类对化石燃料的使用。

[核心语句归纳]

1.生态系统的物质循环是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断地进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的过程。

2.物质循环具有全球性和循环性的特点。

3.温室效应形成的原因是化石燃料短时间内大量燃烧使大气中CO2含量迅速增加,打破了生物圈碳循环的平衡。

4.物质作为能量的载体,使能量沿食物链流动;

能量作为动力,使物质不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。