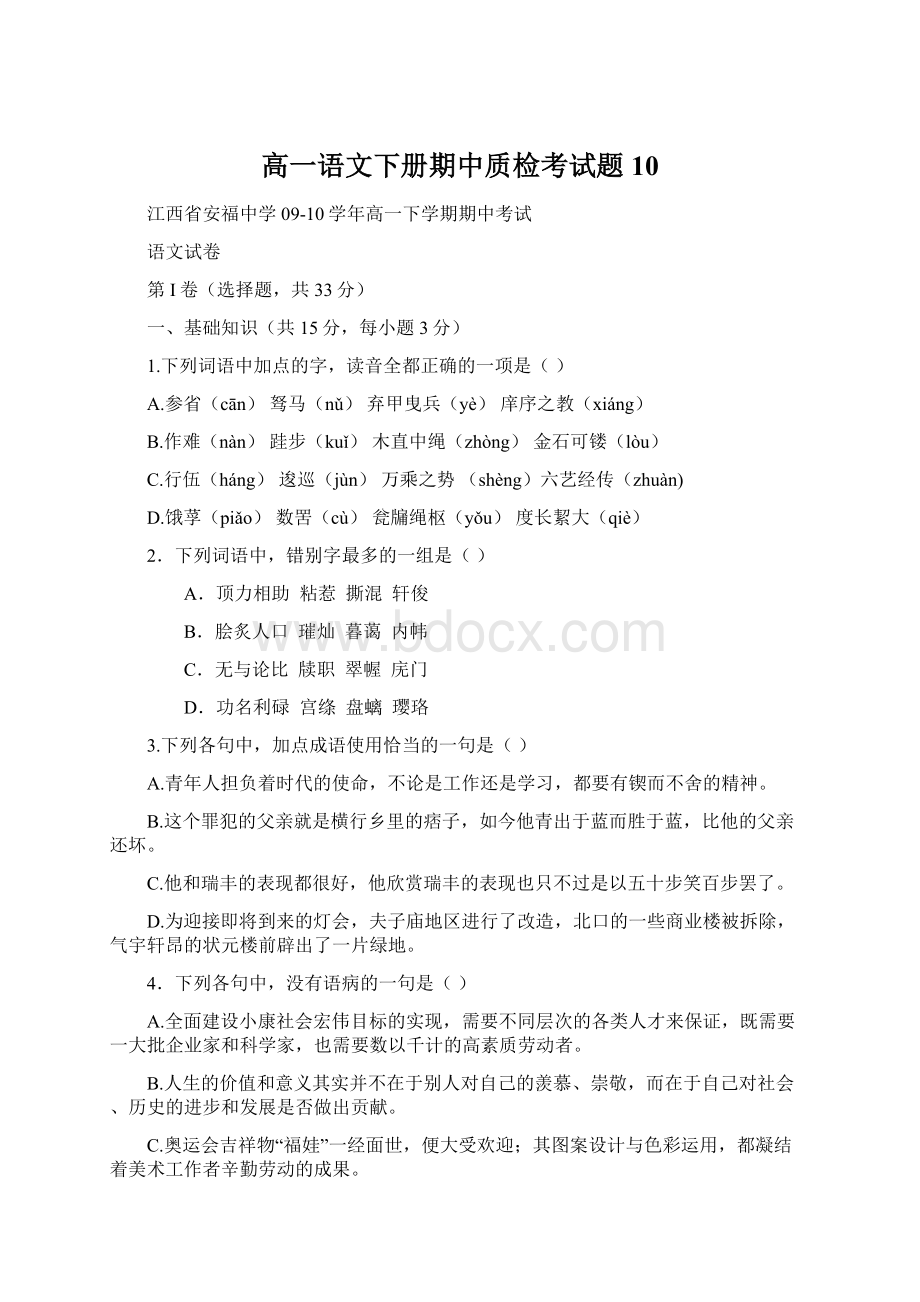

高一语文下册期中质检考试题10Word文件下载.docx

《高一语文下册期中质检考试题10Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一语文下册期中质检考试题10Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

D.英国《星期日泰晤士报》报道说,伊拉克拒绝了英国提出的释放被伊海军扣押的15名英国士兵。

5.对《红楼梦》思想内容及艺术成就解说不正确的一项是()

A.《红楼梦》以宝黛爱情悲剧为中心线索,深刻地写出了以贾府为代表的“四大家族”的衰败过程,广泛地暴露了封建社会末世的种种腐朽和罪恶,客观地显示出封建社会必然走向灭亡的命运。

B.课文节选部分,通过林黛玉的耳闻目睹,介绍了贾府人物以及林黛玉的性格特点:

步步留心,时时在意,多愁善感。

C.课文在介绍人物时极有特点,既有主(贾母、王熙凤、贾宝玉)有次(王夫人、邢夫人、贾氏三姐夫),又有正面描写(贾母、王熙凤、贾宝玉等人)和侧面描写(贾赦、贾政、贾氏三姐妹)。

D.课文在描写贾府环境时,既介绍了贾府的宏伟外观、巧妙布局,又暗示了贾府的荣华及其荣华的原因。

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

成熟森林对吸收二氧化碳几乎没有贡献,我国科学家的新发现可能颠覆这一经典生态学理论。

中科院华南植物园周国逸研究员及其同事经过25年的持续观测发现,成熟森林土壤可持续积累有机碳。

这一发现有力地冲击了成熟森林土壤有机碳平衡理论的传统观念,可能将从根本上颠覆学术界对现有生态系统碳循环过程的理论,催生生态系统碳循环非平衡理论框架的建立。

近年来,大气中二氧化碳浓度的不断上升,严重地威胁着人类的生存。

因此,了解全球碳源、碳汇的分布、动态及机制,就成为各国科学家研究的重点。

碳源是指产生二氧化碳之源。

自然界中碳源主要是海洋、土壤、岩石与生物体。

此外,工业生产、生活都会产生二氧化碳,大量工业二氧化碳聚集在空气中就造成了全球范围内越来越严重的温室效应。

地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林。

树木通过光合作用吸收大气中的大量的二氧化碳,缓解了温室效应,这就是通常所说的森林的碳汇作用。

全球森林植被区的碳储量几乎占到了陆地碳库总量的一半。

因此,森林被看作是自然界最重要的碳汇。

过去几十年,科学家在全球范围内针对气候变化、土地利用对碳循环时空动态的影响开展了大量的研究,但仍不能确切解释碳排放与碳吸收的收支不平衡的现象,这中间存在一个巨大的未知汇。

但经典生态学理论认为与非成熟森林相比,成熟森林作为碳汇的功能较弱,甚至接近于零,“成熟森林碳循环趋于平衡”是现今大量生态学模型的基础。

然而,周国逸和他的团队发现,在过去25年期间,成熟森林在地上部分净生产力几乎为零的情况下,土壤持续积累有机碳,表现出强大的碳汇功能。

周国逸及其同事对位于广东省中部的鼎湖山国家自然保护区内成熟森林(林龄400年)土壤有机碳进行了长达25年的观测,结果显示,该森林0~20厘米土壤层的有机碳储量以平均每年每公顷0.61吨的速度增加。

它表明成熟森林可持续积累碳,因此可能是重要的碳汇,这为确认成熟森林作为一个新的碳汇奠定了基础。

周国逸表示,尽管成熟森林土壤持续积累有机碳的原因尚不清楚,目前也还不明确这一研究结果是不是区域或全球的普遍现象,但这仍然为寻找未知碳汇的去处提供了新的思路。

(选自《自然》杂志)

6.下列对我国科学家“新发现”的理解,正确的一项是()

A.生态系统碳循环并不平衡,因此森林土壤可持续积累有机碳。

B.成熟森林土壤可持续积累有机碳,从而减缓温室效应。

C.成熟森林土壤能够持续积累有机碳,成熟森林是重要的有机碳汇。

D.成熟森林土壤能够持续积累有机碳,并表现出强大的碳汇功能。

7.下列对“这中间存在一个巨大的未知汇”的理解,正确的一项是()

A.碳源和碳汇的分布不平衡,导致碳排放与碳吸收的不平衡。

B.碳排放与碳吸收过程中,有相当多的碳汇不知去处。

C.碳源可以在自然界、工业生产和生活中找到,但碳汇却难以寻找。

D.目前只发现森林是重要的碳汇,还有更多的碳汇有待寻找。

8.根据全文内容,下列说法不正确的一项是()

A.由于森林是自然界最重要的碳汇,因此保护森林资源对减缓温室效应有重要意义。

B.我国科学家的新发现将从根本上颠覆学术界“成熟森林碳循环趋于平衡”的理论。

C.林龄400年以上的成熟森林可持续积累有机碳,这说明学术界的传统观念有缺陷。

D.我国科学家的新发现尽管只是区域研究的结果,但仍将对确认新的碳汇带来影响。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~11题。

送李愿归盘谷序

韩愈

太行之阳有盘谷。

盘谷之间,泉甘而土肥,草木丛茂,居民鲜少。

或曰:

“谓其环两山之间,故曰盘。

”或曰:

“是谷也,宅幽而势阻,隐者之所盘旋。

”友人李愿居之。

愿之言曰:

“人之称大丈夫者,我知之矣。

利泽施于人,名声昭于时,坐于庙朝,进退百官,而佐天子出令。

其在外,则树旗旄,罗弓矢,武夫前呵,从者塞途,供给之人,各执其物,夹道而疾驰。

喜有赏,怒有刑。

才俊满前,道古今而誉盛德,入耳而不烦。

曲眉丰颊,清声而便体,秀外而慧中,飘轻裾,翳长袖,粉白黛绿者,列屋而闲居,妒宠而负恃,争妍而取怜。

大丈夫之遇知于天子,用力于当世者之所为也。

吾非恶此而逃之,是有命焉,不可幸而致也。

“穷居而野处,升高而望远,坐茂树以终日,濯清泉以自洁。

采于山,美可茹;

钓于水,鲜可食。

起居无时,惟适之安。

与其有誉于前,孰若无毁于其后;

与其有乐于身,孰若无忧于其心。

车服不维,刀锯不加;

理乱不知,黜陟不闻。

大丈夫不遇于时者之所为也,我则行之。

“伺候于公卿之门,奔走于形势之途;

足将进而趑趄,口将言而嗫嚅;

处秽污而不羞,触刑辟而诛戮,侥幸于万一,老死而后止者,其于为人贤不肖何如也?

”

昌黎韩愈,闻其言而壮之。

与之酒,而为之歌曰:

“盘之中,维子之宫;

盘之土,可以稼;

盘之泉,可灌可沿;

盘之阻,谁争子所?

窈而深,廓其有容;

缭而曲,如往而复。

嗟盘之乐兮,乐且无央;

虎豹远迹兮,蛟龙遁藏;

鬼神守护兮,呵禁不祥。

饮则食兮寿而康,无不足兮奚所望?

膏吾车兮秣吾马,从子于盘兮,终吾生以徜徉。

(选自《古文观止》)

9.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

A.太行之阳有盘谷阳:

山南水北称作“阳”

B.濯清泉以自洁洁:

使……洁

C.闻其言而壮之壮:

壮胆

D.盘之土,可以稼稼:

种植庄稼

10.以下各组句子中,分别表现“有乐于身”和“无忧于其心”生活的一组是()

A.武夫前呵,从者塞途

道古今而誉盛德,入耳而不烦

B.起居无时,惟适之安

坐茂树以终日,濯清泉以自洁

C.供给之人,各执其物

理乱不知,黜陟不闻

D.从子于盘兮,终吾生以徜徉

利泽施于人,名声昭于时

11.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

A.这篇赠序的精华在于,把当时官场的得意者和拼命钻营者的丑态,刻画得淋漓尽致,揭露了封建统治阶级荒淫腐败的黑幕。

B.李愿认为自己命里注定无法成为“坐于庙朝,进退百官”的达官贵人,不能成为大丈夫,只能退而归隐,做一名山林隐士。

C.本文写法别出心裁,通篇不是像常见的赠序那样对李愿直接赞颂、勖勉,而是引述李愿自己发过的议论来赞颂李愿。

D.这篇赠序中极力赞美隐居的清高,称道隐居的乐趣,甚至表示自己也要去做隐士。

据此,我们可以推测:

作者在当时也不甚得志。

第Ⅱ卷非选择(共114分)

四、(27分)

12.把第一卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)起居无时,惟适之安。

与其有誉于前,孰若无毁于其后。

译:

(2)大丈夫不遇于时者之所为也,我则行之。

13.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(8分)

晚春

韩愈

草木知春不久归,万般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

(1)这首诗所写画面十分生动,这与作者使用了什么艺术手法有关呢?

请结合全诗作具体分析。

答:

(2)对本诗中“杨花榆荚无才思”一句,历来颇有争议,褒贬不一。

你是如何理解的呢?

谈谈自己的看法。

14.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(9分)

(1)故木受绳则直,。

,则知明而行无过矣。

(《荀子·

劝学》)

(2)是故,,道之所存,师之所存也。

(韩愈《师说》)

(3)贾谊在《过秦论》中写道:

“然秦以区区之地,,百有余年矣。

”(贾谊《过秦论》)

(4)谨庠序之教,,颁白者不负戴于道路矣。

(孟子《寡人之于国也》)

(5),,其险也如此!

嗟尔远道之人胡为乎来哉?

(李白《蜀道难》)

五、(22分)

阅读下面的文字,完成14~17题。

触摸阳光

①我曾经读到过这样的一个句子:

阳光走着猫步来。

我当时在心里反复咀嚼这句话之后,仍延续着说不出来的感动。

我以前一直以为阳光只是单纯的平淡的理性意义上的一种东西,它存在于我们生活的无数角落,它和空气、雨水、泥土一样的廉价,它甚至可以简单地理解为是太阳正常运行的附属物。

②后来,又读到代薇的诗句:

阳光照射进来/像一杯刚刚挤出来的泛着泡沫的牛奶/还带着牛棚和干草的气味/睡衣的颜色。

我第一次觉得阳光也如此的美丽和充满感性。

③我选择在一个闲暇的午后,坐到临窗的书桌边,阳光从窗棂斜射进来,它照在墙角水仙舒展的花瓣上,然后又落在我身后凌乱堆放的书籍上,我书房中许多寂寞的什物,正承受着它温柔的抚摩,这四周阳光也一样的安静。

④我可以在时间的推移中,感受到阳光的优美步伐,它如同一个小女孩,揪起裙角,蹑着小脚,从我房间走过,尔后又静静地离开。

她的到来,只相当于秋天里落叶的一次自然降落,而不会惊扰我凝神时的短暂安睡。

⑤一直生活在北方习惯了,到了南方总有些不适应。

南方气候湿而多雨,阳光有时也不是很绚烂的那种,所以很多时候会特别怀念那些在北方的日子。

尤其是在冬天,南昌的冬天并不太冷,只是风较大,因而阳光显得微弱,它完全比不上北方的那种明朗的照耀。

⑥我生活的这个地方,冬天里雾气会很重,所以我清晨很重要的一件事就是掀开寝室窗帘,去等待第一缕阳光穿透雾霭,照射进来。

然后紧接着是到走廊上晾晒被褥,在接近正午时分,阳光才会无限地笼罩整个阳台,让我们沐浴个彻底。

在阳光下弹着木吉他的忧郁男孩,他比我更懂得,阳光的每一次照耀,都会是一次非比寻常的精心弹奏。

⑦我记得高中时代的我,喜欢在晴朗的周末黄昏,去后山坡上看日落。

那时候总是独自地坐在一块巨石上,看着太阳在河对岸缓缓地沉下去,云层变成灰蓝色,这是一天中阳光最温情的时刻。

山坡上到处是陌生的坟墓,但我从不惧怕,我坦然自如地走在寂静的松树林中,因为内心的宽阔。

阳光就是这样,它总能涤净你曾经骚动的心。

⑧在遭遇了好些天的雨水连绵之后的一个下午,阳光终于让我再次看到阳台上被子漫天铺开的景象,也让我再次听见廊檐下伴着吉他声的动听哼唱,一些爽朗的笑声也随着阳光的来临而重新复活。

那个下午,我在漫长的等待之中,突然想出去看看太阳,这个想法让我的室友惊讶不已,但没人愿意接受。

我打电话给一位要好的朋友,很诚挚地提出邀请。

我原以为这是一个超乎寻常的奇妙想法,它甚至要比看月亮更具浪漫气息,但最终她没有同意。

她还劝我放弃这个很荒诞的想法,在寝室里安静地看书。

其实是他们无法体会一个人对于阳光的眷恋和挚爱。

⑨我还是去了。

整个下午,我就一个人躺在草坪上,闭上眼睛,那和月光一样温和的光芒,拂过我的脸,我体味到了前所未有的亲切。

很久没有如此近距离地触摸阳光了,我们被尘世所累而日渐发霉的心,其实需要更多的晾晒!

(选自《读者》)

15.结合全文,解释“触摸阳光”的含义。

(4分)

16.第四段中的画线句子,使用了怎样的修辞手法?

收到了怎样的艺术效果?

(6分)

17.第八段中作者“突然想出去看看太阳”,请结合文意评价作者的这种心态。

18.文章结尾说“很久没有如此近距离地触摸阳光了,我们被尘世所累而日渐发霉的心,其实需要更多的晾晒”包含了作者的什么观点?

对你有什么启示?

六、(8分)

19.李明和王刚是多年的同学,李明的父亲在图书馆工作。

王刚写信向李明的父亲借一本杂志。

下面是信的正文部分,其中有四处不得体或不明确。

请把它们找出来,并作修改。

我虽然没有见过你,但我和你的儿子是多年的同学,今有一事相求。

高考在即,我急需《XX月刊》第二期,不知你单位是否有这本杂志。

如果有,请设法帮我借到;

如果没有,请抽空告诉我,以免误事。

(1)应改为;

(2)应改为;

(3)应改为;

(4)应改为。

20.仿照下面句子的句式和比喻形式,本体不变,另写两个句子。

如果把人生比作一次漂流,那么家便是一只小船,在飘流中有了依托;

七、(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

河北省枣强县王常乡南臣赞村的普通农妇林秀贞,30年如一日,克服各种困难,像女儿一样赡养了6位老人。

这位朴实的农妇,用自己坚持不懈的行动,让九州动容。

许多青年人心怀高远理想,意欲成就不朽功业,但由于不能坚持行动,最终只能浑浑噩噩,虚度光阴。

有人说,持续行动可以影响你的将来,可能影响中国的未来。

读了上述文字,你有何感想?

请联系社会实际或你的体验,自拟题目作文。

不得抄袭。

2009—2010学年度高一年级下学期期中考试

语文答题卷

题号

一、二、三

四

五

六

七

总分

分数

第Ⅰ卷(选择题共33分)

一、二、三(选择题共33分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案

第Ⅱ卷(非选择题共117分)

12、(10分)

(1)译文

(2)译文

13、(8分)

(1)

(2)

14、(9分,每空1分)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15、(4分)

16、(6分)

17、(6分)

18、(6分)

19、(4分)

(1)应改为

(2)应改为

(3)应改为

(4)应改为

20、(4分)

七、作文(60分)

室效应”错误,是“森林的碳汇作用”,张冠李戴。

C句中“成熟森林是重要的有机碳汇”从第三段开头看出不是“新发现”。

7.B(解答这道题的关键是弄清指示代词所指代的具体内容,抓住原文“过去几十年,科学家在全球范围内针对气候变化、土地利用对碳循环时空动态的影响开展了大量的研究,但仍不能确切解释碳排放与碳吸收的收支不平衡的现象”中的两点,一是“碳排放与碳吸收”,二是“收支不平衡”,就可以确定选B项。

8.B(根据第一段“这一发现有力地冲击了成熟森林土壤有机碳平衡理论的传统观念,可能将从根本上颠覆学术界对现有生态系统碳循环过程的理论,催生生态系统碳循环非平衡理论框架的建立”可以看出,B项将可能性看作必然性了,故错误。

9.C(应为“以……为壮”)

10.C(A.都表现了“有乐于身”的生活。

B.都表现了“无忧于其心”的生活。

D.前一句表达作者的向往,后一句表现了“有乐于身”的生活。

11.B(“不能成为大丈夫”的说法是错误的,因为第三段结尾句“大丈夫不遇于时者之所为也,我则行之”说明“山林隐士”也是李愿所谓的大丈夫。

12.

(1)起居没有一定的时间,只求适意安闲。

与其当面受人赞誉,不如背后不遭人毁谤。

(2)这是那些生不逢时的大丈夫所能做的,我就是这样做的。

参考译文:

太行山的南面有个叫盘谷的地方。

盘谷中间,泉水甜美而土地肥沃,草木丰茂,居民稀少。

有人说:

“因为它环绕在两山之间,所以叫盘谷。

”有人说:

“这个山谷,地方幽静而山势险要,是隐士盘桓的地方。

”我的朋友李愿就隐居在那里。

李愿说:

“被人们称为大丈夫的人,我是知道的。

利益恩泽施于人,让自己的名望声誉显扬于世。

他们坐在朝廷上参与政事,决定百官的进退升降,辅佐天子发布诏令。

他们出巡在外,就树立旗帜,罗列弓箭,武士在前面吆喝开道,随从把路都塞满了,供给物品的仆役,各自拿着供奉的东西,在道路的两旁骑着马快跑。

高兴时奖赏,发怒时有刑罚。

才华出众的人拥满跟前,谈古论今地赞扬他们盛大的功德,听到耳朵里也不感到厌烦。

此外,还有那些眉毛弯弯,脸蛋儿丰满的美人,声音清脆而体态轻盈,外貌秀美而内心聪颖,飘拂着轻盈的衣襟,低拖着长长的衣袖,脸上的脂粉搽得雪白,眉毛画得黑里透青,舒适地养在一列列的后房里,嫉妒得宠的人而以自己的美貌自负,为了博取怜爱而斗美争妍。

这就是那些被天子赏识、在当今世上施展才干的大丈夫的所作所为啊。

我并不是厌恶这些而故意逃避,这是命运注定的,不能侥幸得到。

“住在穷乡僻野,登上高处眺望远方,坐在茂盛的树下度过一天,用清澈的泉水把自

13.

(1)这首诗通篇使用拟人化的手法,“草木”本属无情物,竟然能“知”能“解”还能“斗”,尤其是彼此竟有“才思”高下之分。

构想甚奇。

(2)“无才思”三字造成末二句令人咀嚼,引起后人诸多的猜测。

这是个开放性试题,下面仅供参考,选取一个角度回答即可:

①诗含讽刺,是嘲弄“杨花榆荚”般“无才思”之人,挖苦他们的文章低劣;

②“杨花榆荚”不因“无才思”而自惭形秽,不因少色乏味而自甘寂寞,避短用长,为“晚春”添色,勇气可嘉。

14.

(1)金就砺则利君子博学而日参省乎己

(2)无贵无贱无长无少

(3)致万乘之势序八州而朝同列

(4)申之以孝悌之义

(5)飞湍瀑流争喧豗砯崖转石万壑雷

(每空1分。

如果有一个错别字,则该空不得分。

15.“触摸阳光”除了一般意义上的沐浴外,更重要的是感受阳光的温馨,让阳光涤荡自己骚动的心。

(解析:

分析文中的关键词语,要考虑这个词语出现的位置和前后文表达的内容。

既

19.

(1)“我和你的儿子”改为“我和李明”;

(2)“《XX月刊》第二期”改为“《XX月刊》X年第二期”;

(3)“请抽空告诉我”改为“请让李明告诉我”;

(4)“以免误事”删去。

(前两处不明确,后两处不得体)

20.如果把人生比作一次跋涉,那么家便是一个驿站,在跋涉中有了休憩;

如果把人生比作一次攀登,那么家便是一个支点,在攀登中有了后盾。

21.写作提示:

青年人应该认识到,光有远大的理想是不够的,从某种意义上说,踏实持续的行动,在点滴小事中发展自己,奉献自我,像蜡烛的燃烧,像星辰的闪耀,传递光辉和温暖,比所有的思考和言语都重要和有价值。

行动的目的如果只是局限于个人的成就,境界不免狭小,作为当代青年,应该思考担负的时代使命,并付诸持续的行动。

文章可从小的角度切入进行论述。