七年级上第6章数据的收集与描述全章教案湘教版.docx

《七年级上第6章数据的收集与描述全章教案湘教版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级上第6章数据的收集与描述全章教案湘教版.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

七年级上第6章数据的收集与描述全章教案湘教版

第六章 数据的收集与描述

6.1 数据的收集

第一课时 数据的收集㈠

教学目标:

1、在具体情景中掌握简单的现场收集与整理数据的方法。

2、学会从收集的数据中获取信息。

教学重、难点

重点:

数据的收集与整理

难点:

数据的收集

教学过程:

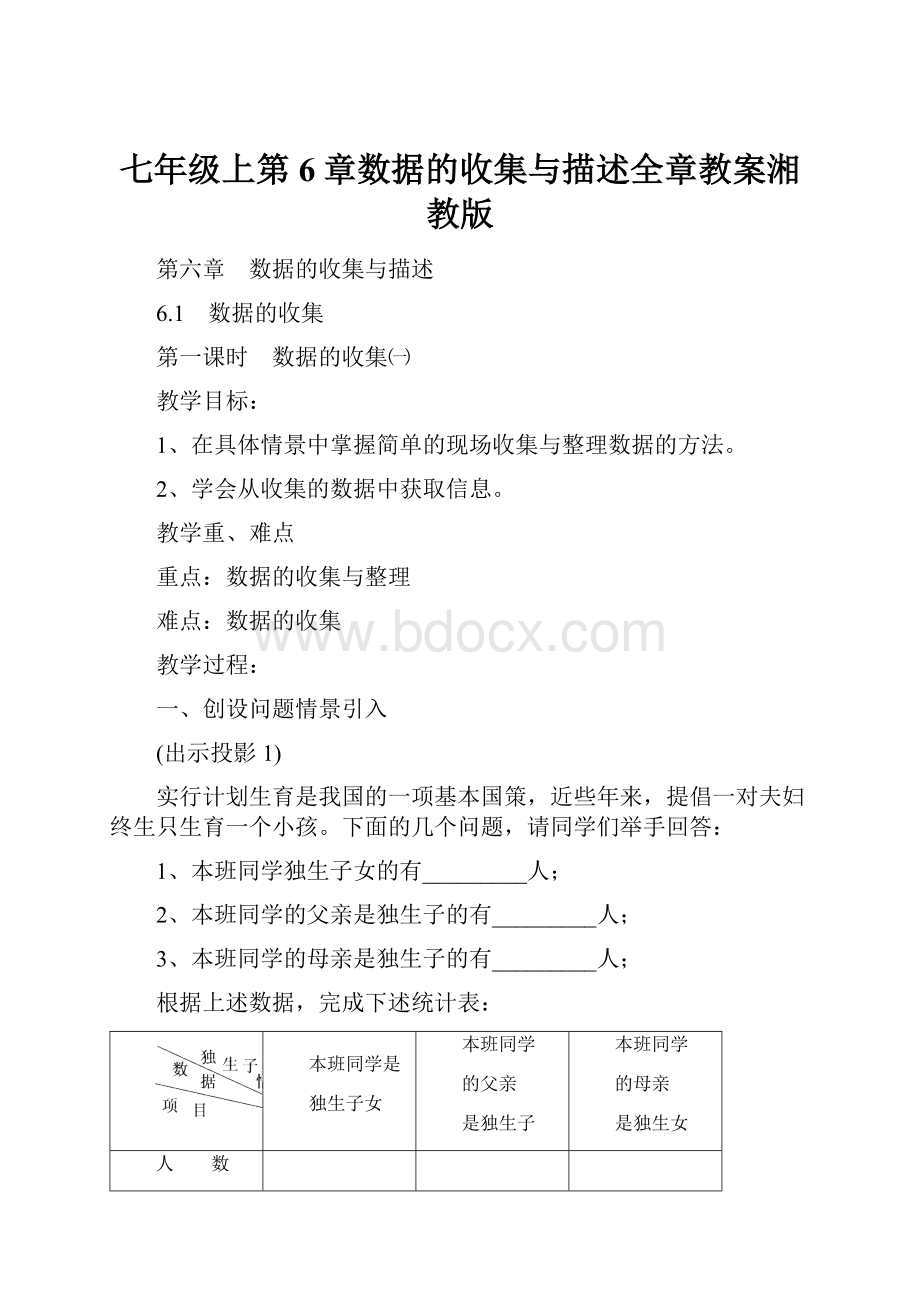

一、创设问题情景引入

(出示投影1)

实行计划生育是我国的一项基本国策,近些年来,提倡一对夫妇终生只生育一个小孩。

下面的几个问题,请同学们举手回答:

1、本班同学独生子女的有_________人;

2、本班同学的父亲是独生子的有_________人;

3、本班同学的母亲是独生子的有_________人;

根据上述数据,完成下述统计表:

本班同学是

独生子女

本班同学

的父亲

是独生子

本班同学

的母亲

是独生女

人 数

占本班人数的百分比

教师活动:

从上述统计数据中可获得哪些信息?

学生活动:

学生分小组讨论,并把结论与同伴交流.

二、做一做,体会课题

(投影显示课本P153~154两首唐诗及统计表).

学生活动:

完成统计表,并将结论与同伴交流.

教师活动.从上述统计表可获得什么信息?

师生共同分析:

1.第一首诗中出现最多的字母为_________;2.第二首诗的拼音中出现最多的字母为_________;3.第一首诗的拼音中出现的百分比超过4%的字母有________;4.第二首诗的拼音中出现的百分比超过4%的字母有_________.

三、随堂练习

课本P154练习第1题.

学生活动:

学生自己设计并且完成一张统计表,并分组讨论获得了哪些信息.

四、小结

本节课学习了简单的现场收集与整理(填统计表)数据的方法,并会从收集的数据中获取信息.

五、作业

1.课本P155练习第2、3题.

1.请你调查本班10名同学星期一至星期五期间每天平均完成课外作业的时间,井制作一个统计表,看哪个阶段的同学最多.

2.请你调查你们班里的同学遇到不开心的事情的时候主要用哪几种方式排解心中的烦恼.

第二课时数据的收集

(二)

教学目标

1.进一步明确收集数据的目的、要求.

2.掌握在现实的具体情境中如何收集数据.

教学重、难点

重点:

如何收集数据.

难点:

从数据中尽可能多的获取信息.

教学过程

一、创设问题情境引入

1.激情引入:

同学们家里拥有哪些现代生活用具?

2.创设问题情境

学生活动:

10位同学一组,按自己家庭情况,把家庭拥有的现代生活用具情况填表.

投影课本P155的统计表.

教师活动:

引导学生填完表后教师指出:

在现实生活中,我们要了解某方面的情况,就要根据实际需要收集这方面相当数量的数据,那我们如何收集数据呢?

学生活动:

学生就刚才收集数据的过程进行讨论,大胆发表自己的见解。

教师归纳:

(1)明确调查目的;

(2)确定调查对象;

(3)选择调查方法;(4)具体进行调查;

(5)记录调查结果.

二、做一做,进一步感知如何收集数据

教师活动:

人口情况是有关部门进行重大决策的依据,要了解你家里每个人的年龄、性别、文化程度等情况,应如何收集这些数据?

学生活动:

分小组讨论怎样制作人口情况统计表.

教师活动:

1.鼓励学生自己制作人口情况统计表,2.将调查结果填入课本P156的表中;3.分析从上述统计表中获取的信息.

三、随堂练习

课本P157练习.

四、小结

本节课继续探讨了如何收集数据,从收集的数据中获取信息等知识.

五、作业

1.课本P157习题6.1A组1、2(注意复习条形统计图的有关知识).

解答题.

1.下表是我国五次人口普查得到的人口数量统计表:

普查时间(年)

1953

1964

1982

1990

2000

人口数(亿)

5.94

6.95

10.08

11.34

12.95

请用一张条形统计图表示该表所显示的信息,并根据获得的信息填空.

(1)1953年我国人口数量是_________亿,2000年我国人口数量是________亿.

(2)从1953年到2000年,我国人口数量增加了________。

2.假如你想知道你们全班同学对踢足球、打篮球、打乒乓球和跑步的爱好情况,那么你在通过调查收集数据的过程中:

(1)你的调查问题是:

________。

(2)你的调查对象是:

________。

(3)你要记录的数据是调查对象的________。

(4)你将如何开展调查并得出结论?

6.2统计表

第一课时复式折线统计图

教学目标

1.掌握复式折线统计图的制作方法.

2.在具体情景中运用复式折线统计图描述数据.

教学重、难点。

重点:

复式折线统计图的特点与作用.

难点:

理解复式折线统计图的特点.

教学过程

一、创设问题情境,引入复式折线统计图

1.(出示投影1).

甲、乙两家商店一年中各月销售电视机的销售量如下述两表:

(单位:

台)

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

甲商店

20

15

8

10

ll

13

16

15

10

12

8

18

乙商店

20

16

12

10

9

8

14

13

10

8

8

14

可分别用折线统计图表示如下:

观察统计图,分组讨论以下问题:

(1)从上述统计图我们得到了什么信息?

(2)能否比较一下这两家商店一年的销售变化趋势?

2.学生活动:

观察以上两个单式折线统计图,尽可能多地获取信息,并与同伴交流。

教师活动:

从每一折线统计图中可直接看出每一商店在这一年销售量的变化趋势;但要比较这两家商店这一年的销售量的变化趋势还不方便,我们可以把两张折线图叠放在一起试试看.

3.(出示投影2)见课本P161图6—5.

教师指出:

图6-5叫复式折线统计图.

二、议一议,复式折线图的特点及作用

教师活动:

提问:

从图6-5中,我们得到了什么信息?

1.甲、乙两商店这一年的销售量的共同趋势是什么?

2.甲商店的销售量哪几个月低于乙商店的销售量?

3.甲商店的销售情况从什么时候起明显改观?

其中可能有什么原因?

学生活动:

学生讨论后回答:

1.这一年两家商店的高峰都在1月,7月也是一个小的高峰;2.第一季度甲商店的销售量低于乙商店的销售量;3.甲商店的店主可能采取了特殊的促销措施,从4月份起,甲商店的销售量超过乙商店的销售量。

教师归纳:

复式折线统计图不仅可以直观地比较两个或两个以上对象的发展变化趋势及各阶段数量的多少.而且可以直观地比较它们的数量增减变化的情况.

三、随堂练习

课本P162练习1、2.

学生自己动手根据统计表中的数据绘制复式折线统计图.

四、小结

本节课主要学习用复式折线统计图直观地比较两个或两个以上对象的

发展变化趋势及各阶段的数量情况.

五、作业

1.课本P168习题6.2A组1、2,

解答题.

1.下表列出我国体育健儿在最近五届奥运会所获奖牌总数的情况:

届数

金牌

银牌

铜牌

总计

第23届

15

8

9

第24届

5

11

12

第25届

16

22

16

第26届

16

22

12

第27届

28

16

15

根据上表中奖牌的总计一栏绘制我国奥运健儿获奖牌总数的折线统计图.

2.如图是某化工厂全年某种产品产量的统计图,根据图填空:

(1)连续呈上升趋势的是_________月。

(2)产量呈下降趋势的是_________月。

(3)产量持平的是_________月。

(4)产量最高的是_________月。

(5)产量最低的是_________月。

(6)全年的总产量约为_________吨。

第二课时扇形统计图

教学目标

1.在具体情景中理解扇形统计图的特点,并能从中获取有用的信息,

2.掌握制作扇形统计图的三个步骤.

教学重、难点

重点:

扇形统计图的含义与特点.

难点:

理解扇形统计图的特点.

教学过程

一、创设情境,引入扇形统计图

1.展示情境(投影课本P164图6—8的四个圆形图).

2.引入扇形统计图概念.

教师指出:

在生活中,我们会遇到许多类似于上面的统计图,它们都是

利用圆和扇形来表示总体和部分的关系,即用圆代表总体、用圆内各个扇形表示部分,这样的统计图叫作扇形统计图.

二、想一想,认识扇形统计图

1.提出问题:

在图6一8

(2)中,如果地球的表面积约为51500万平方千米,那么海洋面积、陆地面积各为多少?

学生活动:

学生在练习本上独立完成.

教师活动:

(1)鼓励学生独立完成此题,请一位学生上台板演,然后师生共同订正。

(2)提问:

观察扇形统计图,你能说出扇形统计图所具备的特点吗?

它有缺点吗?

学生活动:

分小组讨论,并将结论与同伴交流.

2.教师归纳:

(1)扇形统计图能清楚地表示各部分与总量的百分比,以及部分与部分之间的关系;

(2)扇形统计图不能在图中具体地表示数值,如果各部分很多时,使得扇形的面积很小,此时扇形统计图的效果不够明显.

三、做一做,如何制作扇形统计图

1。

(出示投影2)。

小明班上的同学在一次课外活动中,有8人打乒乓球,12人打排球,10人打篮球,6人打羽毛球,剩下的4人当裁判员,请你制作扇形统计图表示参加各项活动人数占总人数的百分比.

学生活动:

学生尝试独立制作扇形统计图.

教师在学生活动中:

(1)鼓励学生独立制作,自己总结制作扇形统计图的步骤.

(2)强调制作扇形统计图的关键是确定每个扇形的圆心角的度数.

(3)组织学生交流,说出制作扇形统计图的过程.

2.制作扇形统计图的过程.

(1)计算参加各项活动人数占总人数的百分比.

全班人数:

8+12+10+6+4=40;

打乒乓球的:

×100%=20%;打排球的:

×100%=30%;

打篮球的:

×100%;25%;打羽毛球的:

×100%=15%;

当裁判员的:

×100%=l0%.

(2)再计算相应扇形的圆心角.

360×20%=72°;360×30%=108°:

360×25%=90°;

360×415%=54°;360×10%=36°.

(3)画出扇形统计图.

四、随堂练习

课本P165练习.

五、小结

本节课学习了扇形统计图的制作,认识了扇形统计图的特点,作用等识.

六、作业

1.课本P169习题6.2A组3、4.

解答题.

1.某家农产耕种40亩地,其中20亩种植水稻,12亩种植棉花,8亩种植甘蔗,请制作扇形统计图表示出这家农户各类作物所占的百分比.

2.某快餐店提供3元、4元、5元三种不同价格的饭菜,下图是五月份的销售情况统计图,这个月一共销售了10400份饭菜,求各种饭莱售出情况.

第三课时统计图的选择

教学目标

1.在具体情景中理解三种统计图各自的特点,并能根据不同问题选择适当的统计图描述数据.

2.进一步发展学生的数感和统计观念.

教学重、难点

重点:

理解三种统计图的特点,体会统计对决策的作用.

难点:

选择适当统计图处理数据.

教学过程

一、议一议,认识三种统计图的特点

1.投影课本P166反映世界人口情况的数据,尽可能多地获取信息.

2.出示小英制作的三个统计图.

3.学生活动:

观察上面三个统计图,讨论回答问题.

(1)三幅图分别表示什么统计图?

(折线统计图,扇形统计图、条形统计图)

(2)如何制作折线统计图?

引导学生回顾小学阶段已经学过折线统计图的制作方法,让学生自己说出制作折线统计图的步骤.

(3)如何制作扇形统计图?

学生回答:

教师适时引导.

(4)如何制作条形统计图?

引导学生回顾小学阶段已经学习过的条形统计图的制作方法,通过讨论交流说出制作条形统计图的步骤.

4,学生活动:

观察上面三个统计图,分组讨论交流以下问题.

(1)三幅图分别表示什么内容?

学生回答:

折线统计图表示了1957到2025年世界人口的变化情况:

扇形统计图表示了1999年各大洲人数占世界人数的百分比;条形统计图表示了1999年各大洲人口数的具体数据.

(2)从哪幅统计图,你能看出世界人口变化情况?

(折线统计图)

(3)从哪幅统计图,你能得到1999年每一个大洲的人口数据.

(条形统计图)

(4)1999年,亚洲人口比其他各大洲人口总和还要多,你能从哪幅统计图明显地得到这个结论?

(扇形统计图)

(5)你能说出三种统计图的特点吗?

①让学生独自观察,思考,用自己的语言描述这三种统计图各自的特点;

②组织学生充分交流;

③在学生充分交流后,教师明晰三种统计图各自的特点.

三种统计图的特点:

①条形统计图能清楚地表示出每个项目的绝对数量;

②折线统计图能清楚地反映事物的变化趋势.

③扇形统计图能清楚地表示各部分的比例关系.

二、做一做

学生活动:

课本P169练习5

1.全班同学动手操作.

2.交流每人制作的统计图,说明你的统计图能清楚地表示什么?

3.讨论:

从你制作的统计图可以获得哪些信息?

三、随堂练习

课本P167练习1、2

四、小结

本节课主要内容是:

1.复习三种统计图的制作方法.

2.认识三种统计图的各自特点.

3.学会从统计图中获取信息.

五、作业

1.课本P170B组.

解答题.

1.在上学阶段,我们应注意用眼卫生,保护我们的视力是非常重要的.

下面是一个同学五年的视力情况.

年龄

13

14

15

16

17

视力

1.5

1.3

1.0

0.9

0.8

(1)请根据统计表画一个折线统计图.

(2)根据统计图尽量多地写你从中得到的发现,看谁发现的信息多.

2.下面是学校两个班级的篮球队,在体育课上的四场比赛结果(单位:

分).

第一场

第二场

第三场

第四场

球队1

45

56

68

84

球队2

88

84

78

72

(1)设计一个统计图,能直观、形象地表示两支球队的成绩.

(2)你能推测一下这两个球队的比赛结果吗?

6.3平均数、中位数和众数

第一课时平均数

教学目标

1、在现实的情景中理解平均数的意义,认识平均数的优、缺点.

2.在具体情景中正确运用平均数处理一些实际问题.

教学重、难点

重点:

平均数的意义及平均数的计算.

难点:

运用去尾平均数处理实际问题.

教学过程

一、创设问题情境,引入平均数的意义

1.(出示投影1).

某农业技术员试种了三个品种的棉花各10株,秋收时他清点了这30株棉花的结桃数如下表:

甲种棉花

84,79,81,84,85,82,83,86,87,81

乙种棉花

85,84,89,79,81,91,79,76,82,84

丙种棉花

83,85,87,78,80,75,82,83,81,86

提出问题:

哪个品种较好?

学生活动:

分小组讨论,并将结果与同伴交流.

教师引导学生分析:

平均数可以作为一组数据的数值的代表值,要比较哪个品种较好,只要把这三种棉花的平均结桃数确定就可以了。

解:

设甲、乙、丙三个品种的平均结桃数为

,则:

=

=83.2

=

=83.0

=

=82.0

因为甲种棉花的平均结桃数高于其他两个品种棉花的平均结桃数.所以甲种棉花较好.

2.教师指出:

平均数是一组数据的数值的代表值,它刻画了这组数据整体的平均状态,但对于这组数据的个体性质不能作出什么结论.

二、做一做,体会用去尾平均数处理实际问题

(出示投影2)

个体户张某经营一家餐馆,下面是该餐馆所有工作人员2000年10月份的工资.

张某:

4000元;会计:

700元;厨师甲:

1000元;

厨师乙:

900元;杂工甲:

580元;杂工乙:

560元;

服务员甲:

620元;服务员乙:

600元;服务员丙:

580元.

学生活动:

1.计算他们的平均工资.

2.不计张某的工资,再求餐馆员工的月平均工资.

学生在练习本上独立完成上述问题.并把结论展示出来.

1.餐馆全体员工的平均工资:

=1060(元)

2.8位员工的平均工资:

=692.5(元)

教师提问:

1.1060元这个平均工资能否反映餐馆员工在这个月收入的一般水平?

2.692.5元这个平均工资呢?

学生活动:

学生分小组讨论并大胆发表自己的见解.

教师归纳:

1060元不能代表餐馆员工在这个月的月收入的一般水平,因为员工中工资最高的厨师甲的月收入1000元也小于这个平均数,而692.5元能代表员工在这个月的月收入的一般水平。

从上例可以看出,平均数容易受个别特殊值的影响。

为了避免这个缺点,当出现这种情况时,常将特殊值去掉后再计算平均值,有时称这种平均值叫去尾平均数。

例如:

体操比赛、文艺节目比赛、歌手比赛等的最后得分,实际上就是去尾平均数。

三、随堂练习

课本P173练习l,2.

四、小结

本节课我们学习了平均数的意义,平均数的大小与这组数据中的每个数都有关系.

五、作业

1.课本P177习题6.3A组第3题,B组第1题.

一、填空题.

1.第一组6个数,平均数为6,第二组9个数平均数为1;这两组数合成一组数据后,此时的平均数为________。

2.有100个数,它们的平均数为78.5,现在将其中的两个数82和26去掉,则现在余下来的数的平均数是________。

3.若3、4、5、6、a、b、c的平均数是12,则a+b+c=________。

二、解答题.

某商场出售一批西服,最初以每件a元售出m件,后来每件降为b元,又售出n件;剩下t件又提高c元后售出,求这批西服平均每件的售价是多少?

第二课时中位数

教学目标

1.在现实情景中认识中位数的统计意义及优缺点.

2.在具体情景中能运用中位数处理一些实际问题.

教学重、难点

重点:

理解中位数的意义并会求一组数据的中位数

难点:

对一组数据的平均数、中位数的区别.

教学过程

一、创设问题情境,引入中位数

1.提出问题:

在上一节的餐馆员工的月工资问题中,为了比较合理地反映员工的月收人的一般水平,除了用去尾平均数表示外,还有没有其他的办法呢?

2.引导学生分析:

我们可以把餐馆中人员的月收入从小到大(或从大到小)排列,位于中间的数据,也比较合理地反映了该餐馆员工的月收入水平.如:

把餐馆人员月收入从小到大排列:

560,580,580,600,620,700,900,1000,4000位于中间的数据即第5个数据620就比较合理地反映了该餐馆员工的月收入水平。

3.像上述例子那样,将一组数据按大小依次排列,把处在最中间位置的一个数据(或最中间两个数据的平均数)叫做这组数据的中位数。

中位数代表了一组数据的数值大小的“中点”,当一组数据的个数较小时,中位数容易求出,这是中位数的优点,但中位数没有利用数据中的所有信息,因此,有时它可能不是很有效的。

二、做一做,求一组数据的中位数

1.(出示投影1)

7名学生在一个学期内读课外书籍的册数分别是:

14,11,13,10,17,16,28

求这组数据的中位数.

学生活动:

学生对上述问题,展开讨论与交流,并尝试解答。

教师活动:

(1)强调:

求一组数据的中位数,先要将这组数据按大小顺序重新排列.

(2)因为是7个数据,所以中位数应是第4个为14。

教师板书:

解:

把这组数据从小到大排列:

10,11,13,14,16,17,28

位于中间的数是14,因此这组数据的中位数是14。

2.(出示投影2).

求下述一组数据的中位数:

442,453,450,445,446,457,448,449,451,450.

学生活动:

在练习本上独立完成本题,并将做法与同伴交流、讨论.

教师指出:

这组数据位于中间的数是449和450,则这组数据的中位数就是449和450的平均数,即449.5。

三、随堂练习

课本P174练习第l、2、3题.

四、小结

本节课学习了求一组数据的中位数,要注意两点:

1.先要将这组数据按大小重新排列。

2.如果数据的个数是偶数,那么位于中间的两个数的平均数就为中位数。

五、作业

1.课本P177习题6.3A组第1题1.

一、选择题.

1.某部队一位新兵连续射靶5次,命中环数如下:

0,2,5,2,7,这组数的中位数是().

A.0B.2C.5D.7

2.某篮球队12名队员年龄如下:

年龄(岁)

18

19

20

21

22

人数

1

4

3

2

2

则这12名队员的中位数是().

A.19B.20C.21D.22

3.一组数据从小到大排列为-10,-3,0,8,10,15。

如果通过增大数据-10来改变该数据的中位数,那么至少使其大于().

A.OB.3C.8D.10

二、解答题.

某公司有15名员工,他们所在的部门及相应每人所创的年利润如下表所示:

部门

A

B

C

D

E

F

G

人数/个

1

1

2

4

2

2

3

利润/万元

20

5

2.5

2.1

1.5

1.5

1.2

1.求该公司每人所创年利润的平均数和中位数;

2.你认为使用平均数和中位数中哪一个来描述该公司每人所创年利润的一般水平比较合理?

第三课时众数

教学目标

1.在现实的情景中认识众数的统计意义及优缺点.

2.在具体情景中运用众数处理一些实际问题.

教学重、难点

重点:

理解众数的意义并会求一组数据的众数.

难点:

区别一组数据的平均数、众数、中位数.

教学过程

一、创设问题情境,引入众数

1.(出示投影1)。

下面是一家鞋店在一段时间内各种尺码男鞋的销售量统计表:

鞋的尺码(cm)

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

销售量(双)

1

2

5

10

8

7

17

6

4

请思考下述问题:

(1)这段时间内共销售了多少双男鞋?

(2)销售量最多的是哪种尺码的鞋?

(3)这个统计表能给鞋店店主什么信息?

(4)在这些问题中,店主最关心的问题是什么?

学生活动:

思考井回答上述问题.

教师指出:

在这些问题中,店主比较关心的是哪种尺码的鞋销售得最多,从上表中可以看出25厘米的鞋销售了17双,是销售得最多的。

2.引入众数概念.

教师归纳:

在一组数据中,把出现次数最多的数据叫作这组数据的众数。

在上面的例子中25是这组数据的众数.一组数据的众数可能不止一个。

二、做一做

1.(出示投影2).

下述条形统计图是某青年排球队10名队员年龄情况的统计图:

求这10名队员的年龄的众数.

学生活动:

分小组讨论,并将结果与同伴交流.

教师明确:

从条形统计图可看出,年龄为19岁的队员人数最多(共4人)。

因此,这10名队员的年龄的众数是19。

[说明]对于一组数据,众数从统计表中很容易获得,但众数并