我国教师胜任力研究纵横.doc

《我国教师胜任力研究纵横.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《我国教师胜任力研究纵横.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

我国教师胜任力研究纵横

李昌庆1何木叶2

(1.丽江高等师范专科学校,丽江674100;2.丽江高等师范专科学校,丽江674100)

摘要:

本文主要针对教师胜任力的基本概念、研究现状和不足等方面进行论述,并提出了将来我国教师胜任力研究方向,旨在为未来我国教师胜任力研究提供参考视角。

关键词:

教师胜任力教师胜任力

中图分类G4文献标识码A

一、教师胜任力基本概念

目前国内外关于教师胜任力的概念尚没有一致的界定。

以下是对教师胜任力概念的代表性阐述:

1、DinekeE.H.提出教师胜任力是指教师的人格特征、知识和在不同教学背景下所需要的教学技巧及教学态度的综合。

2、2003年广州大学邢强与孟卫青提出:

教师胜任力指教师个体所具备的、与成功实施教学有关的专业知识、专业技能和专业价值观。

它隶属于教师的个体特征,是教师从事成功教学的必要条件和教师教育机构的主要培养目标。

[1]

3、2004年北京师范大学曾晓东认为教师胜任力是指教师知道的(知识)、能做的(技能)、信仰的(价值观)的具体内容,它直接影响教师的教学成绩,但它并不指这些因素的作用效果。

4、教师胜任力是指“在学校教育教学工作中,能将高绩效表现优秀的教师与一般普通教师区分开来的个体潜在的特征,主要包括能力、自我认识、动机以及相关的人格特点等个人特性。

”[2]

这些观点各异的教师胜任力定义的一致点是教师胜任力应该包括与实施成功教学有关的专业知识和专业技能。

明显的争议是,以教师的人格特征表现胜任力还是以教师的专业价值观,即个人品德、职业道德来表现胜任力。

这种争执的焦点实质上反映了“作为工具性行为的胜任力”和“作为实践行动的胜任力”的矛盾与冲突。

概念的多样性反应了研究者对其胜任特征的内涵和外延理解的不一致,进而在具体的研究上则体现为研究者进行相同的研究却得出不同的研究结果的现象。

关于教师胜任力的研究,需要加强概念的整合。

二、教师胜任力的结构研究

1980年,刘兆吉等人研究了120名优秀教师和模范班主任的心理品质,包括忠诚党的教育事业,对学生有深厚的情感,有克服困难的坚强意志,善于了解学生个性的观察力、组织能力,师生关系好,有威信有坚强的责任感,教育后进生与改造乱班的能力,全面掌握教材和运用教材的能力,因材施教的能力,引起学习兴趣和积极性的能力,启发学生思维和解决问题的能力,思维的创造性和独立性和启发学生思维和解决问题的能力等14项。

[3]蔡永红(1999,2003)、曾晓东(2004)从理论角度探讨了教师胜任力的内涵、价值依据、理论基础、评价目的和用途。

这些研究主要运用问卷调查或者思辨方法探讨了优秀教师素质和能力素质层面的胜任力。

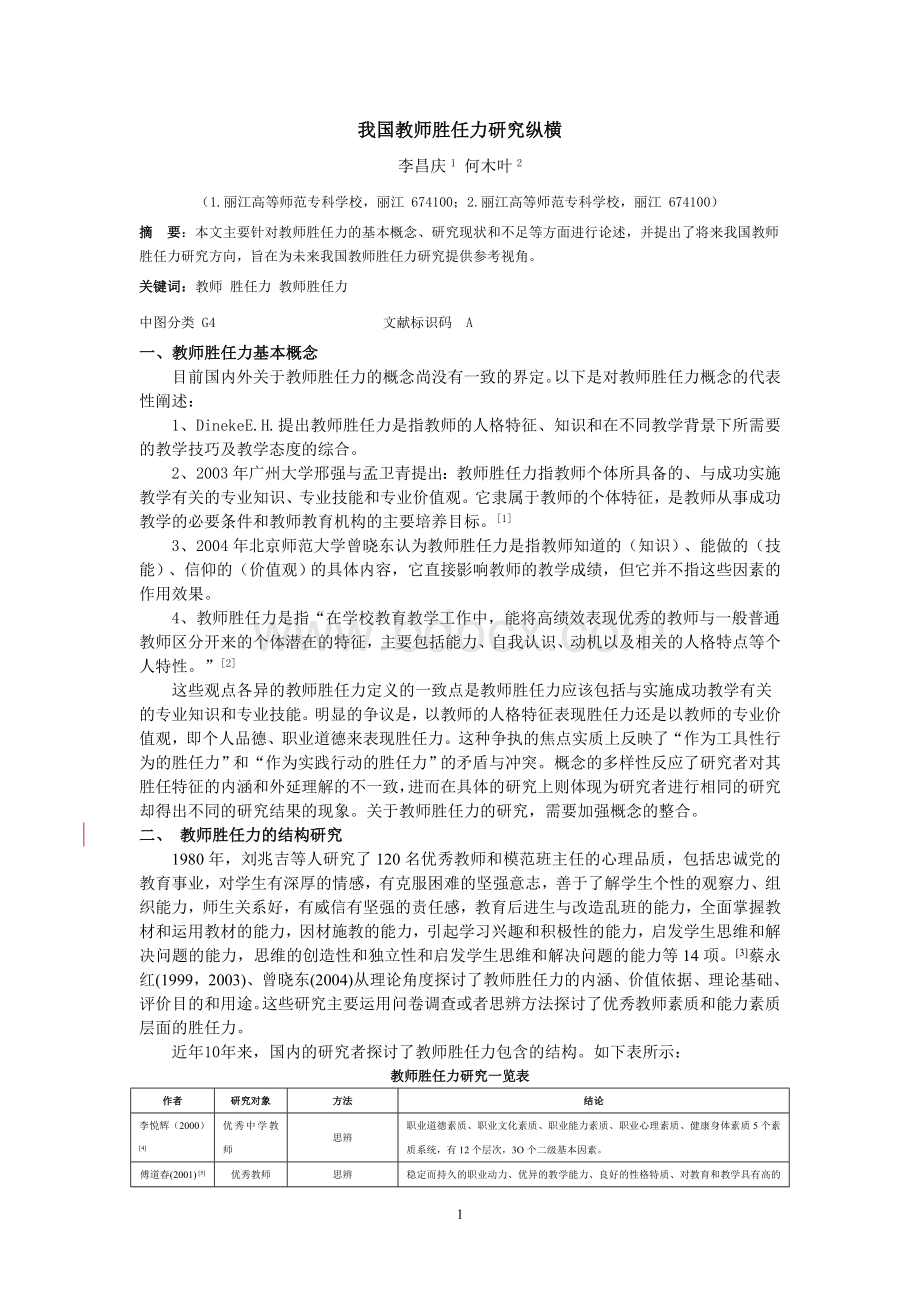

近年10年来,国内的研究者探讨了教师胜任力包含的结构。

如下表所示:

教师胜任力研究一览表

作者

研究对象

方法

结论

李悦辉(2000)[4]

优秀中学教师

思辨

职业道德素质、职业文化素质、职业能力素质、职业心理素质、健康身体素质5个素质系统,有12个层次,3O个二级基本因素。

傅道春(2001)[5]

优秀教师

思辨

稳定而持久的职业动力、优异的教学能力、良好的性格特质、对教育和教学具有高的自我调节和完善能力。

顾海根(2000)[6]

优秀教师与一般教师

调查法

优秀教师与一般教师在成就动机、师生关系、工作态度、事业心、自完善、同事关系、创造意向七个方面明显优于一般教师。

许燕(2000)[7]

优秀教师

问卷调查法

职业性格素质、自我完善素质、职业能力素质、人际管理素质和社会适应素质。

王邦佐等人(2000)[8]

优秀教师和学科骨干教师

调查法

优秀教师和一般教师在7大类特征上有差异:

成就动机、师生关系、工作态度、事业心、自我完善、同事关系和创造意向。

吴光勇、黄希庭(2003)[9]

学生最喜爱的教师

理论分析、调查法、访谈法、形容词核检表法、文献分析法

符合教师角色的体现时代精神的、具有自觉意识、原创能力、执着精神和奉献精神的独立的、稳定的、整体完善的人格。

徐建平、张厚聚(2004)[2]

中小学教师优秀教师和一般教师

BEI术、胜任特征核检表、心理测量学

服务特征、自我特征、成就特征、认知特征、管理特征、个人特质六大胜任力群。

李英武、李凤英等(2005)[10]

中小学教师

问卷调查

情感德特征、教学胜任力、动机与调节、管理胜任力4大胜任力群。

李秋香、吴鑫德(2005)[11]

高中化学教师

调查问卷、访谈法

10个胜任力群:

人际洞察力、教学艺术、合作及自我调控、组织协调、教育理念、自我监控、宏观调控、个人驱力及灵活性、适应性、尊重学生。

王昱(2006)[12]

高校教师

问卷法

高校教师胜任力包括以下七个结构维度:

创新能力、获取信息的能力、人际理解力、责任心、思维能力、关系建立、成就导向。

秦旭芳,高丙成(2007)[13]

幼儿教师

问卷法

幼儿教师胜任力是一个包括:

品德胜任力、知识胜任力、健康胜任力和能力胜任力群的模型结构。

陈虹、叶一舵(2007)[14]

心理健康教育教师

文献检索、行为事件访谈、问卷调查

心理健康教师胜任力应包括:

有效的教学与咨询能力、职业人格魅力、研究与指导能力、工作品质、对学生真诚关怀、寻求个人发展的能力等胜任力。

王强、宋淑青(2008)[15]

幼儿教师

行为事件访谈

8项鉴别性胜任力:

幼儿身心发展规律理解力;幼儿学习领域的掌握度;对幼儿的观察与研究力;幼儿课程开发与应用力;丰富安全学习环境营造与监控力;专业与组织承诺度;幼儿多元个性理解与引导力;专业实践反思与调控力,以及8项基准性胜任力。

不同的研究者得出了教师胜任力的不同结构,但总的来说,我国研究者认为教师胜任力包含:

(1)个体特征:

教师可以(可能)做什么,即胜任力中的“力”。

它们表明教师所拥有的特质属性,是一个人个性中深层和持久的部分,决定了个体的行为和思维方式,能够预测多种情景或工作中的行为。

个体特征分为五个层次:

知识(个体所拥有的教育教学领域的信息、发现信息的能力、能否用知识指导自己的行为);技能(完成特定教育教学任务的生理或心理的能力);自我概念(个体的态度、价值观或自我形象);特质(个体的生理特征和对教育教学情景或信息的一致性反应);动机/需要(个体行为的内在动力)。

其中,知识和技能是可以看得见的,相对较为表层的、外显的个人特征,即基准性特征;而自我概念、特质、动机/需要则是个性中较为隐蔽、深层和中心的部分,是内隐特征,即鉴别性特征,是决定教师行为表现优秀与否的关键因素。

同时,不同层次的个人特质之间存在相互作用的关系。

(2)行为特征:

教师会做什么。

在特定教育教学情景下个体对知识、技能、态度、动机等的具体运用。

在相似的情景下这些行为特征可能反复出现。

与胜任力关联的行为特征即指在相似情景下能实现绩优的关键行为。

(3)情景特征:

胜任力是在一定的工作情景中体现出来。

研究发现,在不同岗位(班主任、教师)、不同学科、不同类别(初等教育、中等教育、职业教育和高等教育等)等情景中教师胜任力结构是不同的。

三、教师胜任力研究在实践应用领域的探讨

国内关于教师胜任力在实践过程的具体应用研究主要是教师胜任力在教师评价和招聘方面的研究高。

李骥昭、刘义山(2006)认为基于胜任力的高职教师评价研究可以应用于高校教师管理的各个方面,如“新教师的招聘、教师资格的评定、专业职称的评审、岗聘岗评中的绩效考核,还可以指导教师培训、教师职业发展规划。

”[16]闫化飞、冯巍(2007)运用工作样本法、问卷调查,观察和记录教师在情境问题上的行为表现等方法测评教师的胜任力。

同时还提出在运用教师胜任力模型对教师进行评价时应注意四个关键问题:

教师胜任力评价与教师职责相关;评价的内容应该具有可指导性、可观察性、可衡量性;鉴别性胜任力评价是教师胜任力评价的关键;教师胜任力评价是一个动态性过程。

[17]姜睿馨(2007)指出教师胜任力评价结果可以应用于新教师的招聘、教师资格的评定、专业技术职称的评审、岗聘岗评中的绩效考核还可以指导教师培训、教师职业发展规划等方面。

[18]金洁(2008)探讨了教师胜任力模型在民办中小学教师招聘中应用,研究认为在教师招聘中应当采用基于胜任力的行为描述面试,因为通过行为描述面试可以获得两方面的信息:

一是应聘者过去的工作经历,判断预测他未来在本组织中可能采取的行为模式;二是他对特定情景所采取的行为模式,并将其行为模式与空缺职位所期望的行为模式进行比较分析,以此来确定候选人是否适合该职位。

另外,还要对招聘进行评估。

同时,运用教师胜任力模型进行教师招聘,为招聘者提供了较为科学和客观的方法来甄选适合的应聘者,极大的解决了传统面试的主观随意性,提高招聘的质量和效率。

[19]

四、教师胜任力胜任力与各种变量之间关系的研究

这类研究主要关注的是教师胜任力与公民行为、绩效等方面的关系。

陈连生(2005)运用问卷调查,揭示了高职教师胜任特征、组织公民行为、任务绩效之间的关系,指出高职教师创新能力可以预测教师的任务绩效,教师的成就取向可以预测其尽职、谦恭和公德三种组织公民行为,学习与科研能力、创新能力、团队精神能激发教师利他、尽职、公德和谦恭正面行为。

[20]宋倩(2008)研究表明高校教师对胜任力和工作绩效的自我评价的相关极为显著;人际互动、师德特征和知识技能三个维度对工作绩效的预测作用显著。

[21]

五、反思与展望

我国教师胜任力的研究已经取得了较好的成果,然而还没有一份研究的结论是大家公认可以进行实践应用的。

关于该问题的研究还值得进行更大范围和更深层次的研究。

将来关于教师胜任力的研究,还应注意以下这些方面:

1、整合定义。

从教师胜任力定义而言,应强调量化研究与定性研究的研究方法,着重考虑教师个性特征对教育教学绩效的影响作用。

此外,从理论性定义和操作性定义研究着手,从而获得一个唯一确定的定义。

2、扩大样本选取的范围和代表性。

从区域或者地缘方面,可以考虑从东部、中部和西部,城市、农村,教育发达地区和教育欠发达地区;从民族方面,尽可能地涵盖我国现有的大多数民族;从教育机构方面,应把我国目前的各级各类的学校囊括将来,如幼儿园、小学、初中、高中、职业学校、高等院校和研究院所。

从文化方面,注重亚文化背景影响下的教师胜任力的考察。

3、增加研究主题。

除了必须的理论研究、模型建立和验证还需要继续深化,胜任力研究的应用方面仍然是研究后研究的一大重要方向,即理论研究与实践研究应结合起来。

当前的实证研究大多数是构建通用的教师胜任力,而对学科教师胜任力的研究是非常薄弱的环节。

此外,对教师胜任力的影响因素和教师胜任力与其他各种有关变量之间关系的研究也是非常重要的方面。

4、丰富研究方法。

今后的研究在资料收集方面不能仅限于关键事件访谈、行为事件访谈、文献法、其他访谈和问卷等方法,还可以加强对团体焦点访谈、职能性工作分析、文本分析、德尔菲法、专家小组讨论、图片练习、未来职位分析等方法的运用。

在每个研究中充分运用胜任力研究的一系列方法来佐证研究结论,让研究结论更具科学性和合理性。

5、加强纵向研究。

目前教师胜任力模型研究大多是横断研究,缺少对模型预测能力的检验。

在今后的研究中,加强纵向追踪研究,可以更好的检验模型的效用,进一步完善和修订胜任力模型。

6、加强教师胜任力模型的系统化研究以促进应用。

目前国内的教师胜任力研究尚未形成一套完善的、科学的研究体系,各个研究者所得到的模型的差异性大于共性,所得到的结论是非常抽象化和概念化的,缺乏可操作性。

这不利于实践运用,未来教师胜任力的研究需要建立科学的、系统的研究体系。

参考文献:

[1]邢强孟、卫青.未来教师胜任力测评:

原理和技术[J].开放教育研究,2003(4):

39。

[2]徐建平.教师胜任力模型与测评研究[D].北京师范大学博士学位论文,20