高三地理基础知识整理和图像整理系列一基础知识整理篇Word格式文档下载.docx

《高三地理基础知识整理和图像整理系列一基础知识整理篇Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三地理基础知识整理和图像整理系列一基础知识整理篇Word格式文档下载.docx(116页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

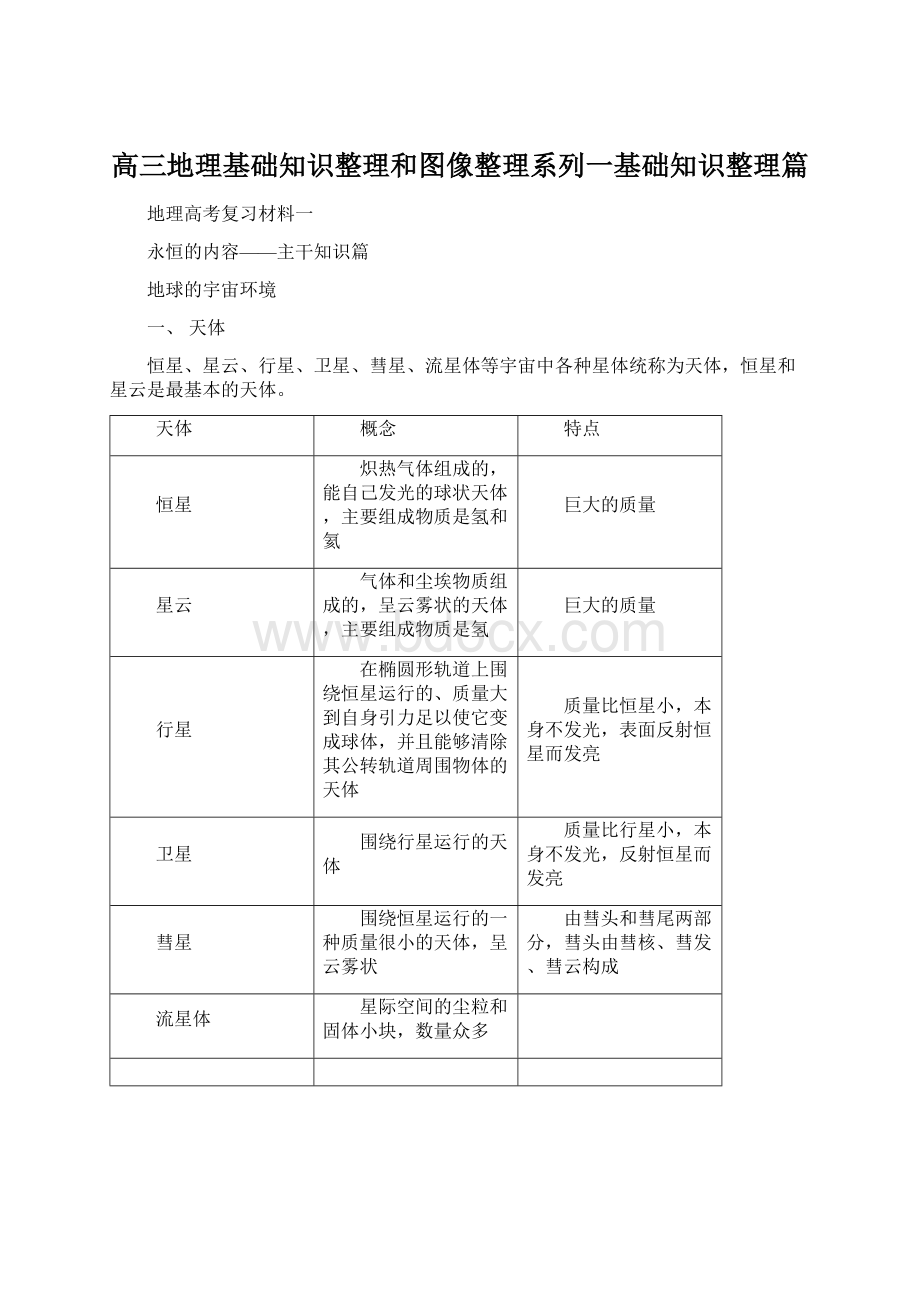

矮行星定义:

太阳系中绕太阳公转、呈球形、不能清除其公转轨道周围物体的比行星小的天体。

地球有生命物质的存在和发展的条件:

(1)地球与太阳的距离适中,从太阳中所获得的能量,使地球表面保持0~100℃之间的温度,这是水能经常维持液体状态的温度范围。

(2)地球大小和质量适中,其所产生的引力足以把大气吸附在地球表层,形成大气圈,并且,地球大气在漫长的演化过程中,基本上形成了适合于生物呼吸所需要的现代大气。

(3)地球自转与公转的运动周期适中,是地球上昼夜更替与季节轮回的节奏适度,避免了漫长的寒冷和炎热,便于生物生长。

(4)地球处在稳定而安全的宇宙环境中。

四、月球

月球概况:

(1)月球的体积和质量都很小,引力就很小,月面重力加速度仅及地球的1/6,因此没有大气层,没有天气变化,没有大气调控,月面昼夜温差大。

(2)月面最显著的特征是环形山与月坑密布。

由于缺乏大气层的保护和缓冲,月面频频遭受流星体的撞击,加上月球早期的火山活动,使月面起伏不平。

月球绕地球公转方向:

自西向东;

公转周期:

恒星月27.32日,朔望月29.53日;

月球自转周期与公转周期相同。

月相变化规律(月相变化示意图)

月相名称

出现的大致时间(农历每月)

夜晚所见形状

日、月、地三者的位置关系

新月或朔

初一

不可见

日、月、地三者大致在一条直线上,月球居中

上弦月

初七、初八

半圆,上半夜见于西半部天空,月面朝西

日、月、地三者呈直角,月球在太阳以东

满月或望

十五、十六

通宵可见,一轮明月

日、月、地三者大致在一直线上,地球居中

下弦月

二十二、二十三

半圆,下半夜见于东半部天空,月面朝东

日、月、地三者呈直角,月球在太阳以西

日食和月食

位置

时间

种类

日食

月球运行到地球与太阳之间,月球遮住了太阳(黄道、白道交点)

新月

日全食、日偏食、日环食

月食

地球介于太阳和月球之间并遮住了太阳(黄道、白道交点)

满月

月全食、月偏食

月球与潮汐

潮汐概念:

大洋海水在月球、太阳引潮力作用下引起周期性的海面的升降涨落现象,称为潮汐现象。

规律:

地球表面上同一地点连续两次涨潮或落潮的时间间隔为12小时25分。

每当农历月初和月半,出现大潮,其他时间,特别是农历初七、初八和二十二、二十三出现小潮。

太空探索历程

国外:

1961年,苏联的加加林乘坐“东方1号”完成了人类第一次载人航天飞行。

1969年,美国“阿波罗登月”,宇航员阿姆斯特朗在月球上留下了人类的第一个足印

1971年,苏联成功发射了世界上第一个试验性载人空间站—礼炮1号。

1981年,美国生产的世界第一架航天飞机试航成功。

中国:

1960年,我国成功发射第一枚探空火箭和第一枚自制的运载火箭。

1970年,我国成功发射一颗人造地球卫星“东方红1号”。

1975年,我国第一颗返回式人造地球卫星发射成功。

2003年10月15日,杨利伟乘坐“神州五号”载人飞船在酒泉卫星发射中心成功升空,这是我国航天发展史上的一座新的里程碑。

2005年10月12日,费俊龙和聂海胜两位航天员乘坐“神州六号”成功飞向太空,执行多人多天飞行任务。

太空探索的意义:

空间资源;

太阳能资源;

矿产资源;

环境资源

五、地球的自转和公转

(1)地球自转与公转的方向和周期、速度

方向

西

东

南极

从南极上空看,地球作逆时针方向旋转

①地球自转的方向:

自西向东。

地轴北端始终指向北极星。

注意:

经纬线形状、极点、赤道和旋转方向。

②地球公转的方向:

自西向东,从北极上空看,地球沿逆时针方向绕太阳运转。

周期:

①自转:

地球自转一周(360º

)所需的时间。

1恒星日为23时56分4秒。

1太阳日为24小时。

②公转:

一个回归年=365天5小时48分46秒,1恒星年=365日6时9分10秒(以恒星为参照物)

速度:

①地球自转:

线速度:

单位时间走过的线长。

赤道周长约4万千米,线速度最大(约为1670km/h),向高纬递减,两极为零。

角速度:

单位时间转过的角度。

地球各地角速度相等,15°

/小时,两极为零。

②地球公转速度

公转角速度:

绕日公转一周360°

,需时一年,大致每日向东推进1°

。

公转线速度:

平均每秒约为30千米。

1月初位于近日点,7月初位于远日点。

(2)地球自转的地理意义

昼夜更替:

,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象(地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化)。

地方时与区时:

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点,因此,不同经线上具有不同的地方时。

区时经度每隔15度差一小时,地方时经度每隔1度差4分钟。

北京时间:

东八区的区时,120º

E的地方时。

物体水平运动的方向产生偏向:

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。

赤道上经线是互相平行的,无偏向。

自转对地球形状的影响:

地球在自转过程中产生惯性离心力。

使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

(3)地球公转的地理意义

黄赤交角:

目前,黄赤交角是23°

26ˊ。

黄赤交角的影响:

①由于黄赤交角的存在,并且地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化,因而,太阳直射点相应地在南北回归线之间往返移动。

②引起正午太阳高度的变化,太阳光线对于地平面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度(用H表示)。

同一时刻正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

因此,太阳直射点的位置决定着一个地方的正午太阳高度的大小。

在太阳直射点上,太阳高度为90°

,在晨昏线上,太阳高度是0°

③昼夜长短随纬度和季节变化,地球昼半球和夜半球的分界线叫晨昏线(圈)。

晨昏线把所经过的纬线分割成昼弧和夜弧。

由于黄赤交角的存在,除二分日时晨昏线通过两极并平分所有纬线圈外,其它时间,每一纬线圈都被分割成不等长的昼弧和夜弧两部分(赤道除外)。

地球自转一周,如果所经历的昼弧长,则白天长;

夜弧长,则白昼短。

④四季更替:

天文四季:

夏季就是一年中白昼最长、正午太阳高度最高的季节。

以24节气中的立春、立夏、立秋、立冬为起点。

气候四季包含的月份。

春(3、4、5月)、夏(6、7、8月)、秋(9、10、11月)、冬(12、1、2月)

⑤五带划分:

以地表获得太阳热量的多少来划分热带、温带、寒带。

热带:

南北回归线之间有太阳直射,接受太阳辐射最多。

温带:

回归线与极圈之间,受热适中,四季明显。

寒带:

极圈与极点之间,太阳高度角低,有极昼、极夜现象

地球的圈层结构

岩石圈

一.地球圈层结构的划分

六大圈层:

大气圈,水圈,生物圈,地壳,地幔,地核。

外部圈层:

大气圈,水圈,生物圈。

外部圈层

范围

大气圈

地面以上,没有明显的上界,几乎全部的气体集中在离地面100千米的高度范围内,其中75%的大气质量集中在离地面10千米左右的对流层内。

水圈

主要包括海洋水、江河水、湖泊水、沼泽水、冰川、地下水、生物水、土壤水和大气水等水体,是一个连续但不规则的圈层。

生物圈

地球上所有的生物及其生存环境的总和。

主要在岩石圈的上部、大气圈的下部和水圈的全部,其中水面以下200米至地面以上100米的范围为核心部分。

二.地球内部圈层的划分

内部圈层:

地壳,地幔,地核。

依据:

地震波在地球内部传播状况发生的显著变化。

地震波:

纵波(P):

传播速度快,能通过固态,液态和气态。

横波(S):

传播速低慢,只能通过固态。

内部圈层划分:

地壳

地

幔

核

外

内

上

地

下

软流层

铁镁的硅酸盐类组成

岩石

组成

铁镍为主少量轻元素组成

两个不连续面:

莫霍面----33KM处,P波,S波速度加快,划分地壳与地幔。

古登堡面----2900KM,P波速度减慢,S波消失,划分地幔与地核。

1.地壳:

地面以下很薄一层固体外壳

(1)平均厚度:

17千米

大陆厚度:

33KM。

高山、高原:

60~70KM(如青藏高原)。

海洋:

5~8KM。

(2)分层:

分层

成分

比重

垂直分层

水平分布

组成岩类

硅铝层

含硅和铝较多

较小

上层

不连续(大洋中缺失)

花岗岩

硅镁层

含镁铁多

较大

下层

连续

玄武岩

2.地幔:

含铁镁的硅酸岩类,呈固态。

地幔分成上地幔,下地幔,上地幔上部有软流层,是岩浆活动与地震(中源和深源)的发源地。

3.地核:

分内核与外核,内核固态,外核液态铁—地球磁场。

三.岩石圈

范围:

地壳和上地幔软流层以上部分。

厚度:

70~150KM

地壳的物质组成:

氧,硅,铝,铁,钙,钠,钾,镁,氢。

化学元素

单质

化合物

矿物

富集,有开采价值

有规律形成的集合体

含于

矿床

岩石构成:

三大岩类:

岩浆岩,沉积岩,变质岩。

分类

形成原因

岩石特点

常见岩石

岩浆岩

侵入岩

岩浆在地下压力作用下侵入地壳上部,冷却凝固而成

晶粒较粗

花岗岩(华山,衡山,普陀山,黄山)

喷出岩

岩浆在地下压力作用喷出地表,冷却凝固而成

晶粒较细,有气孔

玄武岩(长白山,富士山)

沉积岩

地表岩石在外力作用下被风化成碎屑物质,再经流水,风等搬运作用,经过压紧固结作用而形成的岩石。

有明显层理构造,有化石。

石灰岩,页岩,砂岩,砾岩,煤

变质岩

原有岩石在岩浆活动,地壳运动产生的高温,高压条件下,使原来的岩石成分和性质发生改变

有片理构造

石英砂岩变质成石英岩。

页岩变质成片岩,板岩。

石灰岩变质成大理岩。

三大岩类的转化:

岩浆

变质作用

外力作用

岩浆活动

高温熔化

主要造岩矿物:

石英,长石,云母,方解石,角闪石,辉石,橄榄石。

花岗岩的矿物组成:

云母,石英,长石。

玄武岩主要矿物组成:

斜长石、辉石等。

石灰岩、大理岩主要矿物组成:

方解石(CaCO3)

四.地壳运动

内力作用与外力作用

能量来源

表现形式

对地表形态的影响

内力作用

地球内部(热能)

地壳运动、岩浆活动、变质作用

形成高山和盆地,使地表变得高低起伏。

地球外部(太阳能)

风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩

削低高山,填平洼地,使地表趋于平坦。

地壳运动分为:

水平运动与垂直运动

类型

运动方向

对地表影响

举例

水平运动

水平挤压

形成巨大的褶皱山系

喜马拉雅山,

阿尔卑斯山等

水平张裂

形成裂谷或海洋

东非大裂谷,

大西洋,红海等

垂直运动

(升降运动)

地壳抬升

引起地表高低起伏和海陆变迁

台湾海峡

地壳下沉

五.内力作用与地表形态

1.地质构造:

由地壳运动引起的地壳变形,变位。

类型:

褶皱,断层。

褶皱

基本形态

岩层弯曲

新老关系

原生地形

受外力作用后地形

人类的关系

背斜

内部岩层向上拱起

中心老,两翼新

成山

顶部受张力,易被侵蚀成谷。

储油

向斜

内部岩层向下凹曲

中心新,两翼老

成谷

槽部受挤压,不宜侵蚀,反成山岭。

储水

断层

岩石移动方向

与地表形态关系

实例

地垒

中间岩石相对上升,两侧相对下降

形成块状山地

庐山,泰山

地堑

中间岩石相对下降,两侧相对上升

形成裂谷,凹陷地带

东非大裂谷。

汾河谷地。

2.全球构造理论—板块构造

(1)基本观点

板块构造学说主要是在大陆漂移说,海底扩张说的基础上发展起来的,板块构造学说主要有三方面的内容:

全球岩石圈共分为6大板块,板块是漂移在软流层之上不断运动着的,板块内部比较稳定,两个板块的交界处是地壳比较活跃的地带。

(2)六大板块:

亚欧,非洲,美洲,太平洋,印度洋,南极洲

(3)板块运动与地表关系

板块运动

对地表影响

举例

板块张裂

常形成裂谷或海洋

东非大裂谷

大西洋

板块碰撞挤压

大洋板块与大陆板块

大洋板块俯冲带附近常形成海沟

大陆板块受挤向上隆起成岛弧和海岸山脉

马里亚纳海沟

东亚岛弧链;

美洲西部的科迪勒拉山系,等等

大陆板块与大陆板块

常形成巨大的山脉

喜马拉雅山脉

(印度板块和亚欧板块相碰撞)

地形举例

板块运动特点

名称

大西洋海岭

板块生长边界(大洋板块张裂)

美洲板块与亚欧板块

美洲板块与非洲板块

大陆板块内部张裂

亚洲东南部深海沟,岛弧链

大洋板块与大陆板块俯冲,碰撞

太平洋板块与亚欧板块

北美洲西海岸山脉

大洋与大陆板块俯冲,碰撞

太平洋板块与美洲板块

南美洲安第斯山脉

大陆与大陆板块碰撞,挤压

南极洲板块与美洲板块

喜马拉雅山

印度洋板块与亚欧板块

4.地震—岩石圈天然快速震动

(1)分类:

构造地震(占90%):

由于地球内部应力引起构造变动而发生的地震,其破坏性大,影响范围广,是破坏性地震中最主要的类型

火山地震:

由火山爆发产生的地壳震动,其强度一般较小,影响范围也较小。

(2)地震感受:

上下(纵波先到),左右(横波到达)

(3)地震构造:

震源:

岩石圈内发生断裂,错动而引起地震的地方。

地震只发生在地球表面至地下700KM深度以内的脆性圈层。

地震时,地下岩石最先开始破裂的部位,称为震源。

震中:

和震源相应的地面上的点。

震源与震中之间的垂直距离,称为震源深度,按震源深度可将地震分为浅源地震(震源深度在70KM以内)中源地震(70~300KM)和深源地震(300~700KM)。

其中以浅源地震最多,震源深度在20KM以内的浅源地震造成震中的破坏最大。

震中距:

地面上任意一点与震中之间的距离。

等震线:

地震烈度相等的各点的连线。

(4)震级:

地震本身释放能量的大小等级。

划分:

微震〈3级

有感地震3~5级

破坏性地震〉5级

一次地震只有一个震级,释放能量越大,震级越大,震级每升高一级,相应能量增加30倍左右。

(5)烈度:

表示地面受地震影响及其遭受破坏的强弱程度。

受到震级,震源深度,地质构造,房屋建筑等的影响。

一次地震会有多个烈度。

(6)地震带:

全球两大地震带:

环太平洋地震带(80%的地震)

地中海—喜马拉雅地震带

大洋中的洋脊也是地震经常发生的地带。

我国位于两大地震带的交界处。

(7)地震预报

预报:

短期预报,中期预报,长期预报和临震预报,我国地震预报水平居世界前列

5.火山

火山喷发:

地球内部的岩浆受到强大压力的作用,沿着地壳的薄弱地带喷涌出地表的现象。

火山的分类:

死火山、休眠火山、活火山

火山分布:

环太平洋火山带,红海沿岸和东非火山带,地中海-喜马拉雅-印度尼西亚火山带,洋底火山带。

火山的作用:

利:

地热;

肥沃的火山灰土壤;

硫黄矿;

旅游观光。

弊:

造成人员伤亡和财产损失。

六.外力作用与地表形态

外力作用的形式及其关系:

1.风化作用:

地表和接近地表的岩石在空气,水,太阳能和生物的作用和影响下所发生的破坏作用。

分类:

物理风化:

岩石在温度变化下,表层与内部受热不均,膨胀与收缩不一致,发生崩解破碎。

化学风化:

岩石中的矿物成份在水,二氧化碳,氧的作用下,发生化学反应或产生新的物质。

生物风化:

植物根系的生长对岩石的破坏、动物分泌物对岩石的腐蚀。

2.侵蚀作用:

风力,流水,冰川,海浪等对地表岩石及其风化产物的破坏作用。

对地表影响:

风蚀洼地,风蚀柱,风蚀蘑菇

沟谷,V形河谷,喀斯特地貌

冰斗,角峰,U性谷(冰蚀谷)

海蚀穴,海蚀柱,海蚀崖。

3.搬运作用:

风,流水,冰川和海浪等,将风化及侵蚀的形成物转移离开原位置的作用。

流水搬运:

主要取决于流速,流速大挟带的物质较粗,流速小挟带的物质较细。

风力搬运:

搬运物质的大小与风速成正比,与距离成反比。

浮尘,扬沙,沙尘暴,强沙尘暴

冰川搬运:

搬运物质随冰川缓慢悬移或推移。

冰川消融后的沉积物:

漂砾、冰碛物

海浪搬运:

波浪搬运较粗的沙砾,潮流和其他海流搬运粉沙和淤泥。

4.沉积作用:

岩石风化和侵蚀产物,在外力搬运过程中,随着风速、流速降低,冰川融化以及地形变化等原因,被搬运物质逐渐发生沉淀堆积的作用。

包括:

流水沉积,风力沉积和冰川沉积。

5.固结成岩作用:

沉积物经过物理、化学以及生物化学的变化和改造,变成坚硬的岩石。

包括压固,脱水,胶结,和重结晶等形式,结果是形成新的岩石。

七.地貌

1.流水地貌:

流水作用塑造的地表形态

流水作用:

侵蚀、搬运和堆积

河流上中下游不同的地貌

原因

结果

上游

山地高原高差大

流速急,河谷深切而狭窄

中游

水流减缓,河谷宽阔

河曲发育,凹岸侵蚀,凸岸堆积

下游

河床平缓,堆积作用强

平坦广阔的三角洲

2.喀斯特地貌(岩溶地貌)

由地下水和地表水对可溶性岩石(石灰岩)进行破坏和再造作用形成的,分布在石灰岩地区,我国主要分布在西南各省。

地表喀斯特:

石芽,溶蚀盆地,落水洞,峰林,孤峰

地下喀斯特:

溶洞(石钟乳,石笋,石柱,地下河,地下湖)

开发与保护:

具有旅游价值,但是溶洞易漏水,易坍塌,该地区土壤不保水,肥力差,农业发展困难,经济落后。

3.海岸地貌:

海岸地带受风浪,海水,潮汐,生物,气候,入海河流等因素共同影响所形成的地貌。

海蚀地貌:

由海蚀作用形成的各种地貌形态(海蚀崖,海蚀洞,海蚀柱)

海积地貌:

由海积作用形成的各种地貌形态(沙滩,沙州,沙堤)

分布:

海积地貌:

杭州湾以北,其岸线平直,地势平坦,滩涂广阔。

海蚀地貌:

杭州湾以南以及山东半岛和辽东半岛的沿海地区,其岸线曲折,地势险峻,坡陡水深。

4.风成地貌:

风力对地表物质的侵蚀,搬运和堆积过程中所形成的地貌。

风蚀地貌:

风直接把地表松散物质或岩石表面的风化产物吹走,并对地表物质的冲击和摩擦。

风积地貌:

风沙搬运过程中,当风速减弱,沙尘降落到地面,形成各种风积地貌。

开发与治理:

旅游,绿洲,植树种草。

5.黄土地貌:

在黄土地区经流水长期侵蚀和切割而形成的地貌

中纬度的半干旱地带

形成过程:

风力堆积---黄土高原---流水侵蚀---塬粱峁。

塬:

范围较广顶部较平坦的残留黄土高原面

粱:

长条形的黄土高原

峁:

孤立的黄土丘。

土层深厚,质地疏松,持水性好,富含多种矿物有利于作物生长。

易遭流水侵蚀,水土流失严重,被冲刷得黄土淤塞河道,导致洪灾。

开发治理:

综合治理。

6.地貌与经济建设

A.地貌与农业生产

海拔高度:

海拔低的低纬度地区适宜发展种植业或畜牧业。

海拔高的山地适宜发展林业。

地形坡度:

平原地区有利于机械作业和农田基本建设

坡度在三度到七度采取等高种植

坡度超过七度修筑梯田

坡度超过二十五度不适宜发展种植业,宜发展林业或自然保护地

坡向:

南坡光照和热量条件比北坡好,但蒸发量比北坡大。

B.地貌与工程建设

海拔高度对工程建设的影响:

青藏铁路(三大难题:

高寒、缺氧、多冻土)

地质基础影响工程的选址和施工建设:

三峡大坝

地表起伏与工程造价施工难度和使用效益:

成昆铁路

海岸地貌与港口建设:

洋山深水港

C.地貌与城市发展

地貌影响城市的布局:

平缓地形有利于城市发展,城市一般分布于临江、临海平原、山间盆地和山麓绿洲。

制约城市拓展方向和空间格局:

线性延伸;

四周呈放射状或棋盘状扩展;

立体发展。

D.地貌与旅游:

各种地貌类型提供了不同的旅游景观。

E.合理改造地貌:

挖掘河道、兴修水利、修筑梯田、填造人工岛、绿化沙漠。

7.等高线地形图

1)等高线的特征

①在同一条等高线上,各点的海拔高度相同。

每条等高线均可闭合。

②两条相邻等高线之间的相对高度一般都相等,即相邻两条等高线间相隔的高度差一般相同,称为等高距(等高线的间距)。

③除了陡崖和悬崖,不同海拔高度的等高线不相交,不重合,不分支,且在图的中间部分不中断。

④等高线注记的字头应趋向高处,字列平行于等高线。

(2)地形图的判读

①根据等高线的特性计算某地的绝对高度和相对高度

从上述等高线的特征可知,只要知道某地在哪条等高线(等深线)上,便可知该地的海拔,只要知道两地海拔,就能算出两地间相对高度。

了解了该地的海拔和相对高度,就可推断出该地区的地势、地形状况。

②根据等高线的疏密判断地面坡度的陡缓

在同一幅地形图上:

a.等高线密集的地方,表示坡度较陡。

b.等高线稀疏的地方,表示坡度较缓。

在不同的地形图上:

根据相对高度与比例尺的大小推断,相对高度相同的,比例尺越大表示的坡度越陡;

比例尺越小表示的坡度越缓。

根据坡度陡缓状况,就可以了解该地区地势高低起伏状况。

③根据等高线的分布形式识别地表形态

一、大气圈结构

1.大气的组成和作用

(1)组成:

以干结空气为主,还有水汽和尘埃。

干洁空气:

氮:

含量最多(78%)是构成生物体的基本成分

氧:

含量第二(2l%)是生物呼吸的气体和氧化剂

二氧化碳:

光合作用的重要原料,能吸收并释放长波辐射,对地面有保温作用

臭氧:

大量吸收紫外线,